- •4 Некоторые приложения степенных рядов

- •Условная вероятность

- •Условные вероятности

- •Независимые испытания

- •Формула полной вероятности

- •Формулы Байеса

- •Дискретная случайная величина, закон и функция распределения

- •8.1. Функция распределения вероятностей случайной величины

- •8.1.1. Определение функции распределения

- •8.1.2. Свойства функции распределения

- •Мода и медиана Медиана в статистке

- •Свойства медианы

- •Графическое определение медианы

- •Определение моды в статистике

- •Соотношения между средней арифметической, медианой и модой

- •Определения

8.1.2. Свойства функции распределения

Свойство

1. Значения

функции распределения принадлежат

отрезку ![]() :

:

![]()

Доказательство. Свойство вытекает из определения функции распределения как вероятности: вероятность всегда есть неотрицательное число, не превышающее единицы.

Свойство

2. ![]() —неубывающая

функция, т.е.

—неубывающая

функция, т.е.

![]() , если

, если ![]()

Доказательство.

Пусть ![]() .

Событие, состоящее в том, что

примет

значение, меньшее

.

Событие, состоящее в том, что

примет

значение, меньшее ![]() ,

можно подразделить на следующие два

несовместных события: 1)

примет

значение, меньшее

,

можно подразделить на следующие два

несовместных события: 1)

примет

значение, меньшее ![]() ,

с вероятностью

,

с вероятностью ![]() ;

2)

примет

значение, удовлетворяющее неравенству

;

2)

примет

значение, удовлетворяющее неравенству ![]() ,

с вероятностью

,

с вероятностью ![]() .

.

По теореме сложения имеем

![]()

Отсюда

![]()

или

|

(8.1) |

Так

как любая вероятность есть число

неотрицательное, то ![]() ,

или

,

что и требовалось доказать.

,

или

,

что и требовалось доказать.

Следствие 1. Вероятность того, что случайная величина примет значение, заключенное в интервале , равна приращению функции распределения на этом интервале:

|

(8.2) |

Это

важное следствие вытекает из формулы

(8.1), если положить ![]() и

и ![]() .

.

Пример 8.1. Случайная величина задана функцией распределения

Найти

вероятность того, что в результате

испытания

примет

значение, принадлежащее интервалу ![]()

Решение.

Так как на интервале ![]() ,

по условию,

,

по условию,

![]()

то

![]()

Итак,

![]()

Следствие 2. Вероятность того, что непрерывная случайная величина примет одно определенное значение, равна нулю.

Действительно,

положив в формуле (8.2) ![]()

![]() ,

имеем

,

имеем

![]()

Устремим ![]() к

нулю. Так как

—

непрерывная случайная величина, то

функция

непрерывна.

В силу непрерывности

в

точке

разность

к

нулю. Так как

—

непрерывная случайная величина, то

функция

непрерывна.

В силу непрерывности

в

точке

разность ![]() также

стремится к нулю; следовательно,

также

стремится к нулю; следовательно, ![]() Используя

это положение, легко убедиться в

справедливости равенств

Используя

это положение, легко убедиться в

справедливости равенств

|

(8.3) |

Например,

равенство ![]() доказывается

так:

доказывается

так:

![]()

Таким образом, не представляет интереса говорить о вероятности того, что непрерывная случайная величина примет одно определенное значение, но имеет смысл рассматривать вероятность попадания ее в интервал, пусть даже сколь угодно малый. Этот факт полностью соответствует требованиям практических задач. Например, интересуются вероятностью того, что размеры деталей не выходят за дозволенные границы, но не ставят вопроса о вероятности их совпадения с проектным размером.

Заметим,

что было бы неправильным думать, что

равенство нулю вероятности ![]() означает,

что событие

означает,

что событие ![]() невозможно

(если, конечно, не ограничиваться

классическим определением вероятности).

Действительно, в результате испытания

случайная величина обязательно примет

одно из возможных значений; в частности,

это значение может оказаться равным

.

невозможно

(если, конечно, не ограничиваться

классическим определением вероятности).

Действительно, в результате испытания

случайная величина обязательно примет

одно из возможных значений; в частности,

это значение может оказаться равным

.

Свойство

3. Если

возможные значения случайной величины

принадлежат интервалу

,

то: 1) ![]() при

при ![]() ;

2)

;

2) ![]() при

при ![]() .

.

Доказательство.

1)

Пусть ![]() .

Тогда событие

.

Тогда событие ![]() невозможно

(так как значений, меньших

величина

по

условию не принимает) и, следовательно,

вероятность его равна нулю.

невозможно

(так как значений, меньших

величина

по

условию не принимает) и, следовательно,

вероятность его равна нулю.

2)

Пусть ![]() .

Тогда событие

.

Тогда событие ![]() достоверно

(так как все возможные значения

меньше

)

и, следовательно, вероятность его равна

единице.

достоверно

(так как все возможные значения

меньше

)

и, следовательно, вероятность его равна

единице.

Следствие. Если возможные значения непрерывной случайной величины расположены на всей оси , то справедливы следующие предельные соотношения:

![]()

Билет 27

Плотность распределения и её свойства.

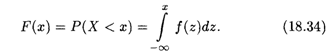

Определение 3. Производная от функции распределения непрерывной случайной величины Х называется плотностью распределения вероятностей X:

![]()

Из этого определения следует, что функция распределения является первообразной для плотности распределения или неопределенным интегралом от нее. Плотность распределения — это "скорость" изменения вероятности Р(Х < х). Из свойства 2 функции распределения следует справедливость следующей фундаментальной теоремы.

ТЕОРЕМА 5. Вероятность того, что непрерывная случайная величина Х примет значение на интервале [α, β), определяется по формуле

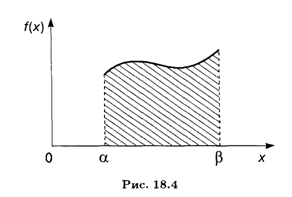

Вспоминая геометрический смысл определенного интеграла (см. п. 7.5), можно сказать, что вероятность того, что непрерывная случайная величина Х примет значение, принадлежащее интервалу (α, β), равна площади криволинейной трапеции, ограниченной сверху кривой плотности распределения F(X), снизу — осью Ох, а с краев — вертикальными прямыми Х = α и Х = β (рис. 18.4).

Связь между функцией распределения и плотностью распределения вероятностей устанавливается, согласно (18.32), формулой

Билет 28

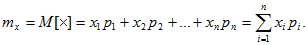

22Математическое ожидание случайной величины.

Математическое ожидание (МО) характеризует среднее взвешенное значение случайной величины.

Для вычисления математического ожидания для ДСВ каждое значение xiучитывается с «весом», пропорциональным вероятности этого значения.

(6.1)

(6.1)

M[X]-оператор математического ожидания;

mx -- число, полученное после вычислений по формуле.

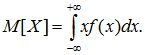

Для

НСВ заменим отдельные значения ![]() непрерывно

изменяющимся параметром

непрерывно

изменяющимся параметром ![]() ,

соответствующие вероятности

,

соответствующие вероятности ![]() -

элементом вероятности

-

элементом вероятности ![]() ,

а конечную сумму – интегралом:

,

а конечную сумму – интегралом:  (6.2)

(6.2)

Механическая

интерпретация понятия математического

ожидания: на оси абсцисс расположены

точки с абсциссами

,

в которых сосредоточены соответственно

массы р1, р2,....,

причем ![]() .

Тогда МО – абсцисса

центра тяжести.

Для НСВ – масса распределена непрерывно

с плотностью

.

Тогда МО – абсцисса

центра тяжести.

Для НСВ – масса распределена непрерывно

с плотностью ![]() .

.

Для смешанных случайных величин математическое ожидание состоит из двух слагаемых.

![]() ,

(6.3)

,

(6.3)

где сумма распространяется на все значения xi, имеющие отличные от нуля вероятности, а интеграл – на все участки оси абсцисс, где функция распределения F(x) непрерывна.

Физический смысл математического ожидания – это среднее значение случайной величины, т.е. то значение, которое может быть использовано вместо конкретного значения, принимаемого случайной величиной в приблизительных расчетах или оценках.

Свойства математического ожидания.

Математическое ожидание неслучайной величины с равно самой величине с:

M[c] = c. (6.4)

Доказательствово: представим величину с как случайную величину, которая принимает одно и то же значение, с вероятностью р=1:

M[c]=c∙1=c.

При умножении СВ Х на неслучайную величину с не ту же самую величину увеличится ее математическое ожидание:

M[c×X] = c×M[X]. (6.5)

Доказательство:

![]()

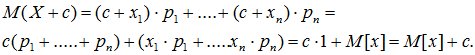

При прибавлении к СВ Х неслучайной величины с к ее математическому ожиданию прибавляется такая же величина:

![]() (6.6)

(6.6)

Доказательство: следует из свойств 1 и 3.

Математическое ожидание суммы двух случайных величин равно сумме их математических ожиданий:

M[X+Y] = M[X]+M[Y]. (6.6)

Билет 29

ЧИСЛОВЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ СЛУЧАЙНЫХ ВЕЛИЧИН.

2.

Дисперсия и ее свойства. Среднее

квадратическое отклонение.

Во

многих практически важных случаях

существенным является вопрос о том,

насколько велики отклонения ![]() случайной

величины от ее математического

ожидания.

Предварительно

рассмотрим пример. Пусть две случайные

величины

случайной

величины от ее математического

ожидания.

Предварительно

рассмотрим пример. Пусть две случайные

величины ![]() и

и ![]() заданы

следующими рядами распределения

заданы

следующими рядами распределения

Значения |

-0,2 |

-0,1 |

0,1 |

0,2 |

Вероятности p(x) |

0,25 |

0,25 |

0,25 |

0,25 |

Значения |

-50 |

-40 |

40 |

50 |

Вероятности p(x) |

0,25 |

0,25 |

0,25 |

0,25 |

Легко убедится в том, что математические ожидания этих величин одинаковы и равны нулю:

![]()

Однако

разброс значений этих величин относительно

их математического ожидания неодинаков.

В первом случае значения, принимаемые

случайной величиной

,

близки к ее математическому ожиданию,

а во втором случае далеки от него. Для

оценки разброса (рассеяния) значений

случайной величины около ее математического

ожидания вводится новая числовая

характеристика - дисперсия.

Дисперсией ![]() случайной

величины

называется

математическое ожидание квадрата

отклонения случайной величины от ее

математичекого ожидания *:

случайной

величины

называется

математическое ожидание квадрата

отклонения случайной величины от ее

математичекого ожидания *:

|

(43) |

Пусть

-

дискретная случайная величина,

принимающая значения x1, x2,

..., xn соответственно

с вероятностями p1, p2,

..., pn.

Очевидно, случайная величина ![]() принимает

значения

принимает

значения

![]()

с теми же вероятностями p1, p2, ..., pn. Следовательно, согласно определению математического ожидания дискретной случайной величины, имеем

|

(44) |

Если

же

-

случайная величина с плотностью

распределения ![]() ,

то по определению

,

то по определению

|

(45) |

Принимая во внимание определение дисперсии и свойства математического ожидания, имеем

![]()

Так

как ![]() и

и ![]() -

постоянные, то используя свойства

математического ожидания, получим

-

постоянные, то используя свойства

математического ожидания, получим

Следовательно,

![]()

Откуда окончательно находим

|

(46) |

Рассмотрим теперь свойства дисперсии. 1°. Дисперсия постоянной равна нулю. (Доказательство) 2°. Постоянный множитель можно выносить за знак дисперсии, возводя его в квадрат:

|

(47) |

(Доказательство)

3°. Если и - независимые случайные величины , то дисперсия суммы этих величин равна сумме их дисперсий:

|

(48) |

(Доказательство)

Средним

квадратическим отклонением ![]() случайной

величины

называется

корень квадратный из ее дисперсии:

случайной

величины

называется

корень квадратный из ее дисперсии:

|

(49) |

Среднее квадратическое отклонение имеет ту же размерность, что и случайная величина .

Билет 30