- •18. Механизмы всасывания лекарственых веществ. Распределение. Депонирование.

- •19. Превращение лекарственных веществ в организме. Биотрансформация.

- •20. Особенности реакция животных на лекарственные препараты

- •31. Тетрациклины. Группа левомицитина.

- •Левомицетин (Laevomycetinum)

- •32. Макролиды. Гликопептиды.

- •Нежелательные реакции

- •Показания

- •Противопоказания

- •Общие эффекты фторхинолонов

- •34. Общие принципы применения антимикробных препаратов. (в тетради в лекции понятнее)

- •35. Инсектоакарицыдные препараты

- •36. Антигельминтные средства.

18. Механизмы всасывания лекарственых веществ. Распределение. Депонирование.

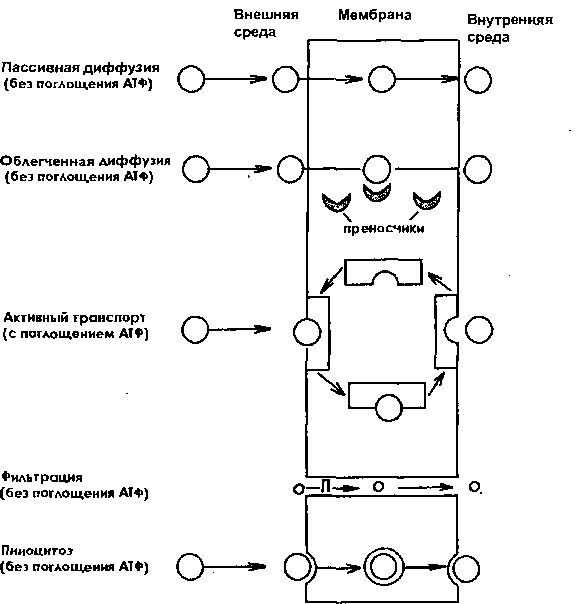

Механизмы всасывания. С помощью этих механизмов препараты проникают в клетки через стенки жкт в кровь и через стенки сосудов в органы и ткани.

Пассивная диффузия – проникновение без затраты энергии и белков переносчиков, медленно по градиенту концентрации.

Облегченная диффузия – за счёт использования транспортных систем организма без затрат энергии по гразиенту концентрации.

Активный транспорт – с использованием белков переноиков против градиента концентрации, с затратами энергии.

Пиноцитоз – способность захватывать вещество с образованием вакуоли.

Фильтрация – через поры и мемраны.

Рис. 6. Основные механизмы всасывания лекарственных веществ:

О — молекулы лекарственных веществ; П — пора

Распределение и депонирование. После всасывания или непосредственного введения в кровоток лекарственного вещества начинается его распределение в организме. В зависимости от способности связываться с тканями лекарство может распределяться в организме равномерно или избирательно депонироваться (накапливаться) в том или ином органе или ткани (например, йод депонируется в щитовидной железе).

Большинство препаратов распределяется в организме более или менее неравномерно. В крови и других тканях организма многие лекарства вступают в обратимую связь с белками. По мере инактивации лекарственного вещества (особенно в печени) и выведении его из организма происходит отщепление от белков новых порций препарата. Следовательно, продолжительность действия лекарства зависит от прочности его связи с белковой молекулой, скорости инактивации и выведения из организма.

19. Превращение лекарственных веществ в организме. Биотрансформация.

Выделяют два основных пути превращения лекарственных веществ: метаболическую трансформацию и конъюгацию. Метаболическая трансформация - это превращение веществ за счет окисления, восстановления и гидролиза. Окислению подвергаются кодеин, фенацетин, аминазин, гистамин.

Восстановлению подвергаются левомицетин, хлоралгидрат и нитразепам. Происходит это под воздействием систем нитро- и азидоредуктаз. Сложные эфиры (атропин, ацетилсалициловая кислота, новокаин) и амиды (новокаинамид) гидролизуются при участии эстераз, амилаз, фосфатаз и т. д.

Конъюгация - это биосинтетический процесс, сопровождающийся присоединением к лекарственному веществу или его метаболитам ряда химических группировок или молекул эндогенных соединений. Так происходит метилирование веществ (гистамин, катехоламины), их ацетилирование (сульфаниламиды), взаимодействие с глюкуроновой кислотой (морфин), сульфатами (левомицетин, фенол), глутатионом (парацетамол).

Лекарственные препараты оказывают гепатотоксическое действие.

20. Особенности реакция животных на лекарственные препараты

Действие лекарственных средств на животных по существу есть их реакция организма на введенное вещество. Поэтому исходное состояние животных имеет очень большое значение в проявлении изменений, вызванных лекарственными веществами. Действие большинства лекарственных веществ проявляется с некоторыми особенностями у животных разного вида, пола, возраста и при различной патологии.

Вид животных. У животных разных видов имеется много существенных анатомо-физиологических особенностей, и каждая из них в той или иной мере отражается на действии некоторых веществ. Например, у кроликов нет рвотного центра, и они не реагируют типичной реакцией на рвотные средства. У лошадей рвотный центр есть, но антиперистальтические движения желудка и кишечника рефлекторно сопровождаются закрытием сфинктеров желудка, и рвота бывает только от больших доз препарата. У жвачных (особенно у крупного рогатого скота) хорошо развиты и очень чувствительны бронхиальные железы, поэтому отхаркивающие средства влияют на них в небольших дозах, а вещества, резко усиливающие секрецию (пилокарпин), могут вызывать аспирационную бронхопневмонию. В отличие от этого у свиней бронхиальные железы малочувствительны, и отхаркивающие средства им дают в больших дозах. Гексаметилентетрамин в почках при кислой среде распадается на активные составные части, которые влияют антимикробно, но у жвачных реакция мочи щелочная, препарат не распадается и не действует лечебно.

Пол животных. Животные разного пола реагируют сходно почти на все вещества, за исключением эстрогенов и андрогенов. Уровень лекарственных веществ в крови женских особей несколько выше (у коров 3—8%, у свиней 2—4, у кроликов 4—9%), скорость выделения медленнее (у коров на 2—6%, у свиней на 1—4, у кроликов на 2—5%). Поэтому и реакции женских особей на лекарственные вещества активнее, чем мужских. У беременных животных понижается чувствительность к умеренным дозам маточных средств, а вещества, длительно возбуждающие адренергические нервы или усиливающие приток крови к тазовой области, часто вызывают аборт.

Возраст животных. Существенные отличия в реакции на лекарственные вещества имеются у животных разного возраста (рис. 12). У старых животных сильнее проявляется и тяжелее протекает неблагоприятное влияние лекарственных веществ, лечебное (тем более профилактическое) выражено слабее, чем у животных среднего возраста. Первые 5—10 дней жизни животные на большинство фармакологнческих веществ реагируют неспецифической реакцией, как на яды. Отсюда в этот период наибольшее практическое значение имеют средства, губительные для возбудителей заболеваний и не действующие на животных (ПАБК, антибиотики) или восполняющие недостаточность отдельных веществ (витаминов, ферментов и др.). Реакция на фармакологические воздействия бывает такой же, как и у взрослых животных: у телят в возрасте 5—7 мес, у ягнят — 3—4 мес, у поросят — 2—3 мес, у цыплят — 20—30 дней. Молодые животные очень чувствительны ко всякого рода резким воздействиям и на многие лекарственные вещества реагируют как на яд. Незначительная передозировка вещества часто вызывает у них тяжелые токсические симптомы.

Патологические процессы. Действие многих лекарственных веществ проявляется неодинаково у здоровых и больных животных. Больные животные чаще всего значительно чувствительнее к лекарствам, чем здоровые (рис. 13). Истощенные животные часто реагируют сильнее на одну и ту же дозу вещества; у них резко проявляется побочное действие, а незначительное увеличение дозы может вызвать отравление. Чтобы избежать неблагоприятного влияния, таким животным назначают минимальные дозы, а при необходимости большую дозу (при пироплазмозах) делят на 2—3 приема.

Индивидуальная чувствительность. Ко многим лекарствам у животных отмечается индивидуальная чувствительность, зависящая от типа нервной деятельности и особенности обмена веществ. Индивидуальная чувствительность может быть повышенной или пониженной, а также выражаться своеобразной реакцией организма.

Условия содержания и кормления. Действие разных фармакологических веществ зависит от условий содержания и кормления животных. При одностороннем кормлении чувствительность животных ко многим веществам повышается, а к некоторым понижается. Например, при недостатке в организме кальция повышается чувствительность к четыреххлористому углероду и понижается к йоду; при авитаминозе А секреция желез кишечника под влиянием йодоформа усиливается, а под влиянием натрия сульфата ослабевает. При содержании животных в темном, плохо проветриваемом помещении побочное действие веществ проявляется сильнее, а лечебный эффект менее выражен. В жаркое время года животные более чувствительны к сердечным гликозидам, чем в холодное. Утомленные животные сильнее реагируют на лекарственные вещества, чем отдохнувшие. В пределах суток также отмечается разная чувствительность животных. Ночью реакция чаще всего слабее, но длительнее, чем днем.

21 общие принципы лечения острых отравлений лекарственными препаратами.

Для того чтобы освободить желудок от токсинов задают рвотные средства. Апоморфин, раств. Марганцовки, отвар рвотного корня, в том случае если рвоты нет. Чтобы освободить кишечник необходимо применение слабительных средств, фенолфтолиин, натрий сульфат. Чтобы освободить толстый кишечник – клизма со слабительным стедством. Помимо этого можно использовать адсорбенты. Чтобы увеличить объём крови, повысить осмотическое давление стимулируют фильтрационную функцию почек. Применение антидотов (противоядий), можно антогонисты. Симптоматические средства для лечения отравлений.

22. Пути выведения лекарственных веществ из организма.

- с мочой через почки

-через кишечник с каловыми массами

- с потом, слюной, слезами, молоком…

-выведение препаратов печенью

-через лёгкие

23. Значение внешних факторов для проявления действия лекарств

24. Закономерности действия лекарственных веществ при повторных введениях.

Может возникнуть:

Кумуляция- накопление. Может быть накопление вещества – материальная. И накопление эффекта.

Аллергия

Привыкание – отсутствие эффекта.

Психологическая и физическая зависимость.

25. Закономерность действия лекарственных веществ применяемых одновременно.

Антогонизм – действие лекарств противоположно друг другу.

Синергизм – действие лекарств в одном направлении.

Потенциирование – усиление действия одного вещества другим.

26. Факторы влияющие на метаболизм лекарственных препаратов

Возраст, наследственность…

27. Виды взаимодействия лекарственных веществ

Различают фармацевтическое и фармакологическое взаимодействие лекарственных средств.

Фармацевтическое взаимодействие лекарственных средств -взаимодействие лекарственных средств, которое может произойти до введения препаратов в организм, например, в процессе их совместного приготовления, хранения и т.п.

Фармацевтическое взаимодействие происходит в результате физико-химических реакций между лекарственными средствами при совместном их применении. В результате фармацевтического взаимодействия может образовываться осадок, возникать изменение растворимости, цвета, запаха, а также основных фармакологических свойств лекарственных средств. Наиболее часто указанное взаимодействие появляется при использовании нерациональных прописей (например, в микстурах, сложных порошках).

Фармакологическое взаимодействие лекарственных средств, развивается после введения препаратов в организм.

Фармакологическое взаимодействие:

основано на изменении фармакокинетики лекарственных средств;

основано на изменении фармакодинамики лекарственных средств;

основано на химическом и физико-химическом взаимодействии лекарственных средств в средах организма.

28. Методы оценки эффективности лекарственных средств

29. Методы оценки безопасности применения лекарственных препаратов.

30. Государственная фармокопея

Фармакопе́я— сборник официальных документов (свод стандартов и положений), устанавливающих нормы качества лекарственного сырья — медицинских субстанций, вспомогательных веществ, диагностических и лекарственных средств и изготовленных из них препаратов.

Положения фармакопеи основаны на достижениях фармацевтической химии и ее фармацевтического анализа, его критериев, способов и методов. Этот документ включает указания по изготовлению, проверке качества лекарств. Определяет высшие дозы препаратов и устанавливает требования к лекарственному сырью. Выполнение изложенных норм и требований Фармакопеи в сочетании с исполнением требований стандарта GMP обеспечивает надлежащее качество лекарственных субстанций и препаратов.

Государственная фармакопея — фармакопея, находящаяся под государственным надзором. Государственная фармакопея является документом общегосударственной законодательной силы, его требования обязательны для всех организаций данного государства, занимающихся изготовлением, хранением и применением лекарственных средств, в том числе растительного происхождения.

Государственная фармакопея (ГФ) — сборник обязательных общегосударственных стандартов и положений, нормирующих качество ЛВ. Она основана на принципах отечественного здравоохранения и отражает современные достижения в области фармации, медицины, химии и других смежных наук. Ее требования, предъявляемые к ЛС, являются обязательными для всех предприятий и учреждений, которые изготавливают, хранят, контролируют качество и применяют ЛС (независимо от форм собственности и ведомственной подчиненности).