- •Глава 1 23

- •Раздел 12 560

- •Глава 1

- •Глава 2

- •Глава 3

- •Глава 4

- •Глава 5

- •Глава 5

- •Глава 6 рынок как форма хозяйства238

- •Глава 7

- •Глава 8

- •Глава 9

- •Глава 10

- •Глава 11

- •Глава 12

- •Глава 13

- •Глава 14

- •Глава 15

- •Глава 16

- •Глава 17 человек в домашнем хозяйстве

- •Глава 18 человек в роли потребителя

- •Глава 19 человек в денежном хозяйстве

- •Глава 20

- •Глава 21

- •Глава 22

- •Глава 23

- •Глава 24

- •Раздел 12

- •Глава 25

- •Глава 25

- •Глава 26

- •Тема 1 становление экономико-социологической традиции

- •Тема 2 предмет экономической социологии

- •Тема 3 хозяйственная мотивация и типы рациональности

- •Тема 4 культурные и властные основания экономического действия

- •Тема 5 рынок как форма хозяйства

- •Тема 6 государственное регулирование хозяйства

- •Тема 7 неформальная экономика как форма хозяйства

- •Тема 9 социология хозяйственных организаций

- •Тема 10 трудовые отношения и трудовой контроль

- •Тема 11 социология занятости

- •Тема 12 социология домашнего хозяйства

- •Тема 13 социология потребления

- •Тема 14 социология денег

- •Тема 15 социальная стратификация

- •Тема 16 социология хозяйственных идеологий

- •Тема 17 социология хозяйственного развития

- •Тема 18 экономическая социология в россии

- •В чем заключается специфика государства как хозяйственного агента?

- •Социогеографический (пространственный) подход / Spatial approach

- •История экономической социологии / History of economic sociology

- •144003 Г. Электросталь, Московская область, ул. Тевосяна, д.25

- •26 Примеры подобных типологий в анализе хозяйственной мотивации см.: Радаев в.

- •11 Шерер ф., Росс д. Структура отраслевых рынков. М.: инфра-м, 1997. С. 4—6.

- •8 СэйЖ.Б. Трактат политической экономии. М.: Солдатенков, 1896. С. 17, 58—63.

- •10 Милль Дж.С. Основы политической экономии. Т. 1. М.: Прогресс, 1980. С. 337—338.

- •12 Маркс к. Капитал. Т. 1 // Маркс к., Энгельс ф. Сочинения. 2-е изд. Т. 23. С. 10.

- •21 Хайек ф. Пагубная самонадеянность: ошибки социализма. М.: Новости, 1992.

- •23 Веблен т. Теория праздного класса. М.: Прогресс, 1984. С. 139—140, 200—206 и др.

- •290 См., например: Poulantzas n. Political Power and Social Classes. L.: nlb, 1975.

- •313}Де Сото э. Иной путь. Невидимая революция в третьем мире. М.: Catalaxy, 1993.

- •356 Шумпетер й. Теория экономического развития. М.: Прогресс, 1982. С. 169—170.

- •375 Шумпетер й. Теория экономического развития. М.: Прогресс, 1982. С. 169—194.

- •642“См., например: ГидденсА. Социология. М.: Эдиториал-урсс, 1999. С. 196—198.

- •646Ij Мимс р. Властвующая элита. М.: Над-во иностранной литературы, 1959. С. 26—27.

- •711 Ильин и.А. О монархии и республике // Вопросы философии. 1991. N9 4. С. 126.

- •778 Альбер м. Капитализм против капитализма. СПб.: Экономическая школа, 1998.

- •805 Радаев в.В. Экономическая социология: Курс лекций. М.: Аспект Пресс, 1997.

- •867 Пруденский г.А, Проблемы рабочего и внерабочего времени. М.: Наука, 1972.

- •890 Шумпетер й. Капитализм, социализм и демократия. М.: Экономика, 1995. С. 86.

Глава 4

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ МОТИВАЦИЯ И ТИПЫ РАЦИОНАЛЬНОСТИ

После определения сравнительных контуров экономического и экономико-социологического подходов следует подробнее остановиться на одном из наиболее сложных вопросов — характере мотивации хозяйственного поведения человека.

Начнем с нескольких вводных определений. Всякая хозяйственная деятельность людей осуществляется в конечном счете во имя реализации их потребностей, которые можно определить как необходимость и возможность приобретения, сохранения и использования различных благ — частных и общественных, экономических и неэкономических, материальных и нематериальных. Если некое благо оказывается значимым, желаемым для человека, то оно превращается в стимул — внешний объект стремления, актуализированную потребность. Когда же импульс стремления к этому объекту проходит через сознание человека, стимул перерастает в мотив — внутреннее побуждение к действию. Вооружившись этими определениями, посмотрим, как выглядит хозяйственная мотивация в рамках экономического и экономико-социологического подходов.

Мотивация “экономического человека”. С точки зрения экономиста, хозяйственное действие мотивировано эгоистическим интересом. При возникновении стимула в виде натурального или денежного блага'чело- век просчитывает возможные последствия предполагаемого действия, оценивая прежде всего два фактора:

предельную полезность ожидаемого блага, настоятельность своей потребности в нем;

издержки (затраты времени и других ресурсов), необходимые для получения данного блага.

Взвешивая два рода оценок, человек определяет эффективность действия. Его интерес состоит в максимизации полезности или минимизации издержек для получения оптимального набора благ.

Нельзя сказать, что основоположники экономической теории не видели проблемы многообразия реальных хозяйственных мотивов. Напротив, они не раз подчеркивали, что невозможно свести их к голому экономическому интересу. Вот один из многих характерных выводов: “Из всего сказанного нами следует, что отдавать свое сочувствие другим и забывать самого себя, ограничивать, насколько возможно, личный эгоизм и отдаваться сладостной, снисходительной симпатии к другим представляет высшую степень нравственного совершенства, к какой только способна человеческая природа” Трудно поверить, что эти слова принадлежат родоначальнику экономической теории А. Смиту. А между тем таково одно из принципиальных заключений, сделанных им в “Теории нравственных чувств” — объемном труде, практически забытом после выхода в свет “Богатства народов”174. Лидер австрийской школы К. Менгер также прекрасно понимает, что кроме своекорыстия в хозяйственной жизни немало других побудительных мотивов — любовь к ближнему, обычай, правовое чувство175. Наконец, А. Маршалл полностью отдает себе отчет в том, что приобретательство не является единственной целью человека, что религия, например, оказывает на него даже более сильное и глубокое воздействие, нежели экономика, и что строгой линии, отграничивающей экономические мотивы от неэкономических, в реальной жизни провести не удастся176.

Так в чем же дело? Почему в итоге “экономический человек” оказывается своекорыстен и автономен, т.е. увлекаем эгоистическим интересом? Не будем торопиться, обвиняя основоположников экономической науки в том, что они нарисовали карикатуру на живого человека. Просто живому хозяйствующему человеку сознательно противопоставлена сконструированная абстрактная модель. Так, по мнению К. Менгера, если мы будем пытаться охватить человеческое действие во всем многообразии его характеристик, то мы никогда не получим никаких законов, и “национальная экономия” как теоретическая дисциплина окажется обречена. Для того чтобы выделить желанную причинную связь и выявить экономические законы, нужно взять один главный мотив и очистить его от наслоений. На эту роль и претендует своекорыстие, эгоизм.

Почему из всего многообразия мотивов хозяйствующего субъекта экономистами выбирается эгоизм? Дело в том, что по бытующему и по

сей день мнению, альтруизм по сравнению с эгоизмом — чувство крайне непостоянное. Экономическая же теория отбирает “нормальные” формы хозяйственных действий, под которыми подразумеваются их устойчивые формы. В свою очередь, устойчивость и повторяемость нужны для того, чтобы наблюдать и, главное, измерять исследуемые явления. А то, что не поддается измерению (любовь и долг, нравственные и политические ориентации человека) оставляется за рамками предмета — это сфера догадок, удел философов.

Таким образом, ‘‘экономический человек” появился на свет как сознательная абстракция, без которой, казалось, становление экономической теории как науки было бы решительно невозможно. Но построением аналитической модели дело, увы, не заканчивается. Потихоньку начинается тонкое подмешивание к реальности только что выведенных дедуктивных построений, производится редукция действительности к абстрактной модели. Это виртуозно проделано Е. Бем- Баверком, который рассуждает так: “Хотя в действительной жизни названный основной мотив (эгоистический интерес. — В.Р.) осложняется действием целых сотен совершенно другого рода мотивов — гуманности, привычки, влияния специальных государственных законов и т.д., однако же фактически совершающееся образование цен далеко не так сильно уклоняется от того направления, которое определяется исключительно действием основного мотива — стремления получить непосредственную выгоду от обмена”177.

Для преодоления противоречий между моделью и хозяйственными действиями вводится особый персонаж “рассудительного практика”, в роли которого очень скоро оказывается так называемый “простой человек” Способен ли последний на сложные соображения, необходимые для рационального следования собственной выгоде? По мнению австрийцев, вполне способен178. К тому же в сложных калькуляциях нет особой нужды. На помощь спешат свой и чужой опыт, память подсказывает готовые решения, разделение труда упрощает операции.

Внезапно выясняется, что абстракция “экономического человека” соответствует некоему “здравому смыслу” Утверждается, что “простой народ” и без всякой теории умеет неплохо улавливать собственные экономические интересы и следовать им в повседневной жизни (теория тем

самым только фиксирует “нормальное” состояние дел). Отсюда уже недалеко до следующего логического шага: “экономический человек” ведет себя как фактический “средний” (нормальный) человек. Редукция завершена. И если великие экономисты помнили о совершенной логической операции, и их не оставляла смутная тяга к последующей “реабилитации” человека “из плоти и крови”, то многие их последователи предпочитали “забывать” об этом, совершая произвольные подстановки графиков и функций на место полнокровного субъекта.

Экономические взгляды на природу интереса с течением времени эволюционировали. Условные логические этапы этой эволюции можно представить следующим образом.

В классической политической экономии интерес индивида реализуется в его эгоистических побуждениях. Индивид достигает общей пользы путем преследования собственной выгоды, состоящей в получении наслаждения и избежании страданий.

В неоклассической парадигме происходит вымывание гедонистического элемента. Ключевым элементом модели поведения оказывается рациональность, понимаемая как максимизация полезности компетентным субъектом в условиях ограниченности ресурсов (вариант австрийской школы). При этом рационализм постепенно отодвигает своекорыстие (А. Маршалл)179.

Максимизация полезности объявляется необязательным признаком реализации интереса, ограниченного более скромными рамками. Например, в концепции “выявленных предпочтений” рационализм экономического действия предстает как осуществление последовательного (непротиворечивого) выбора, являющего устойчивость предпочтений (П. Самуэльсон).

Возникает сомнение в информированности “экономического человека” относительно содержания собственных интересов и путей их реализации. Вводится фактор неопределенности, придающий рациональным решениям вероятностный характер (И. Фишер, Ф. Найт). Разделяются “объективная” рациональность информированного наблюдателя и “субъективная” рациональность хозяйствующего субъекта (Ф. Хайек, Й. Шумпетер).

Подвергается сомнению интеллектуальная и волевая способность “экономического человека” к последовательно рациональным действиям. Принимается бихевиористская предпосылка “ограниченной рациональности” (bounded rationality), согласно которой человек ищет некий первый удовлетворительный для него вариант экономического поведения, а потом бросает всякие поиски (Г. Саймон). Предлагается концепция “переменной рациональности”, учитывающая физиологическое стремление человека к экономии собственных усилий (X. Лейбенстайн). Экспериментально показываются системные отклонения от рациональных расчетов в человеческом выборе (Д. Канеман, А. Тверски).

Наряду с рационально преследуемым интересом вводятся дополнительные (вспомогательные) мотивационные переменные, связанные с существованием социальных норм и принуждения (М. Олсон, А. Сен, Ю. Эльстер). Одновременно понятие рациональности выводится за пределы максимизации полезности. Всякое последовательное (согласованное) действие интерпретируется как рациональное, и, например, следование принуждению или социальным нормам также подводится под рациональные схемы. Одновременно это служит неплохим способом раздвижения границ экономического подхода и вторжения в ранее недоступные для него области.

Мотивация “экономико-социологического человека”. Следование эгоистическому интересу предполагает, что человек обладает известной свободой в выборе способов своего поведения. Но часто возникают ситуации, когда у человека эта свобода существенно ограничена или даже полностью отсутствует. Причем действия ограничиваются не только стремлением других агентов к реализации собственных интересов. Особым источником мотивации выступают социальные нормы — идеальные формы поведения, предписывающие определенные способы действия.ЗТы выделяем три типа социальных норм:

типическое действие;

конвенция;

правило.

Типическое действие является способом действия, которое широко распространёйо выданном сообществе и совершается людьми без непосредственного взаимодействия, согласования и достижения соглашений (например, утром многие люди пьют кофе, а вечером смотрят телевизор). Оно выражается формулой “Так поступают все (или многие)”

Конвенция выступает типическим действием, которое предполагает наличие добровольного соглашения между людьми о том, что поступать нужно именно так (например, подменять коллегу на его рабочем месте в случае временного отсутствия).

В свою очередь, правило представляет собой конвенциональное соглашение, которое подкреплено существованием позитивных и негативных санкций (например, режим труда и функциональные обязан- носги работников). В отличие от простого типического действия и необязательных конвенций как менее развитых форм нормативного регулирования, правило является нормой в подлинном смысле слова7.

Социальные нормы не являются для хозяйственного агента сводом чисто внешних ограничений. Они успешно осваиваются (интернализу- ются) и становятся внутренними элементами его личных побуждений. Возникает вопрос, не выступает ли следование норме проявлением эгоистического интереса. Ведь для экономиста хозяйственные институты возникают как продукт “естественного” отбора наиболее эффективных правил взаимодействия. Мы придерживаемся иной точки зрения: в основе своей социальные нормы отбираются вовсе не потому, что они полезны для большинства членов сообщества, и соблюдаются не потому, что это выгодно (хотя нередко это действительно так). Суть нормы в ином. Близким друзьям не платят за их услуги и не дают деньги под проценты, хотя во многих случаях это было бы удобно и позволило бы эффективнее использовать ресурсы. Решающим здесь оказывается другое: так “не принято”, и все8.

При жестких ограничениях свободы выбора своекорыстный интерес и социальная норма отступают и замещаются принуждением — третьим источником хозяйственной мотивации. Оно понимается как безальтернативное подчинение человека внешним по отношению к нему условиям’. Можно выделить по меньшей мере четыре формы принуждения ^хозяйственной деятельности:

правовое;

силовое;

97

■ идеологическое180.

Первая форма — правовое принуждение— выражает отношения подчинения закону (здесь принуждение тесно смыкается с формальными институциональными ограничениями). Как мы уже говорили, независимо от того, соответствует ли закон экономическим интересам или принятым нормам, он является формальным предписанием, обязательным для исполнения. И хотя соблюдение закона зачастую поддерживается лишь выборочными проверками, участники рынка не могут исключить возможность того, что, например, их предприятие будет закрыто ввиду несоблюдения каких-то трудновыполнимых стандартов, что машины с товаром задержат для длительной проверки или что руководителю предъявят обвинение в уклонении от уплаты налогов. И чтобы не порождать лишних рисков, многие законы приходится соблюдать без всякой альтернативы.

Вторая форма — силовое принуждение, под которым понимается угроза насильственных действий (в том числе прямого физического насилия). Оно пересекается с правовым принуждением, но нередко выскальзывает за его пределы. Например, в офис того или иного участника рынка может неожиданно ворваться вооруженное спецподразде- ление людей и остановить работу. Во время таких рейдов, опираясь формально на силу закона, они нередко используют его как дубину, постоянно нарушая процедурные нормы и выходя за нормативные рамки. Впрочем, подобные устрашающие акции — лишь вершина айсберга. Силовые структуры (легальные и нелегальные) глубоко втянуты в деятельность многих участников рынка. Они представляют широкий спектр услуг безопасности, которые могут сопрягаться с открытым или скрытым вымогательством". Правовые нормы здесь зачастую замещаются “понятиями” — нормами поведения, принятыми в бандитской среде181. И хотя реальные столкновения с угрозой насилия происходят не каждый день, строить свою деятельность предприниматель вынужден с учетом возможности таких столкновений.

Третья форма — экономическое принуждение — связана не с прямым насилием, но с необходимостью обеспечения минимума средств существования семей или выживания предприятия в критических хозяйственных ситуациях. Скажем, если семья оказывается под угрозой голода, проблема выбора становится неактуальной, и людям приходится соглашаться на первый более или менее приемлемый вариант заработка. Сходные ситуации, когда человек лишается значительной части свободы выбора и руководствуется скорее логикой принуждения, могут складываться и на уровне предприятия. Например, рыночную нишу занимает новый, более мощный игрок, заставляя прежнего игрока продавать свой бизнес или уходить в другие сегменты рынка, чтобы не потерять все. Назвать это реализацией экономического интереса можно лишь с большой натяжкой. Конечно, в любой кризисной ситуации сохраняются какие-то альтернативы, но часто это напоминает “выбор” из одного варианта.

Наконец, четвертая форма — идеологическое принуждение— наиболее тонкая из перечисленных форм внешнего воздействия. Она возникает как продукт символической борьбы — манипулирования представлениями о том, что есть надлежащая или успешная деловая стратегия. Здесь сохраняется видимость свободного выбора, который на поверку оказывается иллюзорным, хотя участники рынка “добровольно” следуют заданным извне параметрам. Реализуется такого рода воздействие посредством концепций контроля, господствующих в данной сфере хозяйства182.

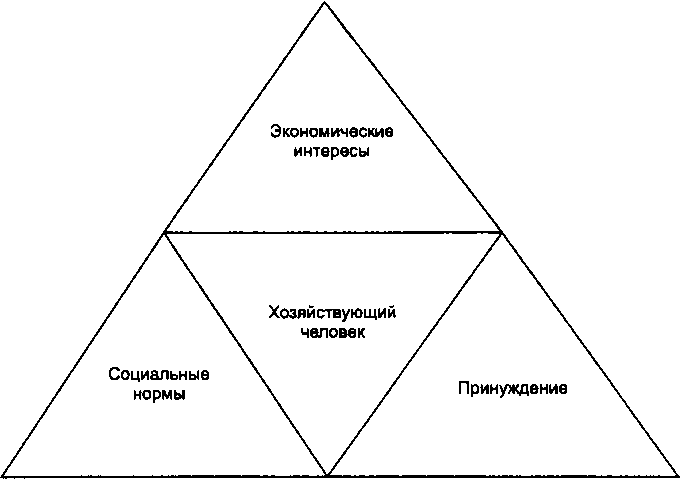

Итак, участники рынка побуждаются к хозяйственному действию комплексами мотивов, которые черпаются из трех основных источников: интересов, социальных норм и принуждения (рис. 4.1). Границы между ними достаточно условны: следование экономическому интересу может соответствовать правовой норме, последняя по определению обладает принудительной силой, а принудительный вариант нередко облекается в одежды экономического интереса. Различие между ними в этих случаях

Рис

4.1. Структура хозяйственной мотивации

имеет чисто аналитический характер183. И в принципе логическими средствами можно каждый мотив свести к любому из этих источников. Однако в рамках экономико-социологического подхода целесообразно их разделение для обогащения наших аналитических возможностей. Совокупность хозяйственных стимулов выводится тем самым за пределы получения материального вознаграждения. Здесь можно обнаружить стремление к улучшению условий работы (безопасности, комфорту) и обогащению содержания труда (разнообразию операций и творческому характеру деятельности), к профессиональному росту и достижению относительной автономии в труде. Более того, эти стимулы выходят далеко за пределы собственно экономических благ. Человек тянется к общению и соревновательности, обуреваем жаждой власти и социального престижа, способен подчинять себя нравственным, религиозным и идейно-патриотическим канонам184. И весь этот сложный мотивационный комплекс привносится им в сферу хозяйственных отношений.

Чтобы подчеркнуть сложную мотивационную структуру участников рынка, мы и предпочитаем использовать термин “хозяйственная мотивация”, противопоставляя ее более узкой “экономической мотивации”185. Добавим, что учет разнообразия хозяйственных мотивов важен не только для аналитических нужд. В практиках самого хозяйственного действия их сочетание стабилизирует весь хозяйственный процесс. Дело в том, что любой сильный мотив, будь то голод или стремление к выгоде, желание власти и сексуальное влечение, при отсутствии других сдерживающих мотивов склонен к гипертрофии и способен производить саморазрушительные эффекты. Комбинация же действенных мотивов выполняет, помимо прочего, и предохранительную функцию186.

Разобрав вопрос о структуре хозяйственной мотивации, мы переходим к другому вопросу — о рациональности действия.

Экономический подход к рациональности. Проблема рационального действия имеет особую важность для объяснения экономических и социологических подходов к мотивации хозяйственной деятельности. На наш взгляд, разные подходы к трактовке рациональности определяют принципиальный водораздел между позициями экономсоциолога и традиционного экономиста. Поэтому данной проблеме мы уделим особое внимание.

Прежде всего дадим исходное определение рациональности — в духе теоретиков социального выбора — как последовательного отбора лучших вариантов на пути к достижению поставленной цели™. Определение это

только кажется элементарным. Как мы увидим далее, оно таит в себе массу методологических трудностей.

Первый вопрос: о чьей рациональности, собственно, идет речь — внешнего наблюдателя (экономиста, социолога) или самого хозяйственного агента? Ясно, что последний чаще всего не обладает полной информацией, не стремится к ее получению, не всегда последователен в своих поступках. Кроме того, часто мы попросту не в состоянии определить, чем мотивированы его действия. С позиции внешнего наблюдателя нам может казаться, что сплошь и рядом хозяйственные агенты ведут себя крайне нерационально. Но мы забываем, что они могут следовать иной логике187. Те, кто выбирают логику “объективной рациональности”, признаются в том, что не знают, рационально ли поведение хозяйствующих субъектов в действительности, но оценивают его так, будто оно рационально. Главное, чтобы наблюдаемые результаты действий человека соответствовали канонам устойчивого выбора и можно было представить их деятельность как рациональную188. А приверженцы логики “субъективной рациональности” пытаются, напротив, вменить рациональность самим хозяйственным агентам.

По мнению Й. Шумпетера, во множестве случаев экономисты вполне способны обойтись без субъективной рациональности, особенно если в их распоряжении имеются полные данные о поведении людей и фирм. Но если таких данных не хватает, то субъективный подход может оказаться весьма плодотворен189. И современная экономическая теория все больше тяготеет именно к логике субъективной рациональности. Среди социологов также было немало объективистов, но многие направления склонны дискриминировать “объективную рациональность”, считая, что, во-первых, сама позиция исследователя во многом субъективна, а во- вторых, нет принципиального разрыва между обыденным и экспертным знанием. Признавая, что разделение на “объективную” и “субъективную” рациональность выглядит довольно грубо, мы все же придерживаемся мнения о нетождественности теоретического и обыденного уровней рационализации. И проблема соотнесения рациональностей хозяйствующего субъекта и интерпретатора для нас сохраняет свое значение.

Теперь посмотрим, как рассматривается рациональность в рамках экономического подхода. Как правило, предполагается следующее:

рациональность трактуется как следование эгоистическому интересу;

рациональное действие противопоставляется иррациональному действию как чему-то ущербному, “неэкономическому”;

рациональность является константой экономического поведения;

рациональность выступает универсальной (внеисторической) предпосылкой экономического поведения.

Анализ эволюции экономических взглядов приводит нас к следующему выводу: понимание рациональности и фиксация ее пределов стали ключевыми предпосылками, на базе которых определяется характер экономических действий. Человек, согласно современной экономической теории, волен отречься от максимизации полезности, способен следовать альтруистическим мотивам, может оказаться профаном, ошибающимся на каждом шагу. Но для того чтобы его действие считалось “экономическим”, он обязан вести себя рационально. С тех пор как В. Парето разделил логические и нелогические действия, рациональность, по существу, превратилась в основной критерий, отделяющий для большинства исследователей экономическое от неэкономического. В конечном счете экономическое попросту отождествляется с рациональным. Так, по убеждению JI. Мизеса, “сферы рациональной и экономической деятельности... совпадают. Всякое разумное действие есть одновременно и действие экономическое. Всякая экономическая деятельность рациональна”190. Этим отождествлением достигаются логическая ясность и единство методологии, столь выгодно отличающие экономическую теорию от социальных дисциплин.

Фактическое отождествление экономического и рационального субординирует все прочие формы поведения, не укладывающиеся в понятие рациональности, как неэкономические, или нечто, не являющееся предметом рассмотрения экономической теории. Они рассматриваются как иррациональные отклонения — неустойчивые, второстепенные.

Итак, “экономическое” оказывается выше “неэкономического”, а “рациональное” — выше “иррационального” При этом для экономиста фиксированная степень рациональности поведения и общая устойчивость предпочтений чаще всего являются априорным предположением. Это позволяет решить проблему “преодоления” многообразия хозяйственных мотивов путем отбора основного (более рационального) мотива и конструирования иерархий. Предположение об устойчивости предпочтений открывает возможность построения единой шкалы конфликтных целей191. Самая известная мотивационная модель ранжирования потребностей человека предложена психологом А. Маслоу. Как ведет себя в ее рамках рационально организованный индивид? Потребности более высокого порядка становятся актуальными для него лишь после того, как удовлетворяются потребности более низкого порядка. Иными словами, пока человек голоден, его особенно не заботят трудности социализации, повышения престижа и т.п. Когда он, наконец, получает свой кусок хлеба, он начинает задумываться над тем, как его себе гарантировать и обрести уверенность в завтрашнем дне. Если такая уверенность появилась, то актуализируется потребность в общении. Затем приходит жажда уважения, а уж напоследок наступает черед возвышенных духовных потребностей192.

Утверждают, что эта схема никогда не находила достаточно обстоятельного эмпирического подтверждения. Потребности человека, судя по всему, организованы несколько более сложным образом: он способен в принципе пренебрегать заботами о хлебе насущном ради потребностей более высокого уровня. Тем не менее модель А. Маслоу приобрела огромную популярность. И по своей идеологии она вполне устраивает экономистов, ибо предлагает логически простую и в то же время универсальную схему объяснения последовательности человеческих действий.

Добавим, что универсальность рационального действия — еще одна важная предпосылка экономического подхода. Она подразумевает существование некоего “эталона” устойчивого выбора, который относительно нейтрален по отношению к культурным, властным и историческим факторам, т.е. действенен в любых сообществах и во все исторические периоды.

Социологический подход к рациональности. Экономсоциологи совершенно иначе используют понятие рациональности. Их подход раскрывается в следующих предположениях:

рациональное действие шире следования эгоистическому интересу;

рациональное действие не имеет заведомого приоритета, оно рядоположено нерациональному действию;

рациональность является вариативным признаком хозяйственного действия;

рациональность не имеет универсального содержания, существует множество типов рационального действия.

О том, что хозяйственная мотивация не сводится к эгоистическому интересу, мы уже говорили. Следование социальным нормам или принудительному воздействию при определенных условиях также может считаться рациональным. Рациональное действие, таким образом, оказывается шире экономического действия в узком смысле слова.

В отличие от традиционных экономистов, для которых рациональность действия выступает постоянным признаком, для экономсоцио- логов она является вариативной, переменной величиной. Для них сама степень рациональности действия должна становиться объектом исследования, не будучи априорной предпосылкой.

Далее, объект исследования экономической социологии не сводится к одному только рациональному действию. Причем рациональности противостоит не “иррациональность”, а “нерациональность”, которая ничуть не хуже и не лучше рациональности193. Тем самым экономсоциолог придерживается принципиального положения о рядоположенности типов действия с точки зрения их мотивационной обусловленности. Это, разумеется, не означает, что все мотивы равны по силе и частоте проявления или одинаково доступны для интерпретации. Однако изначально они не должны дискриминироваться и, тем более, исключаться из поля нашего зрения. Это означает также, что интенсивность каждого типа действия не может измеряться только степенью его рациональности, в каждом случае следует использовать разные измерительные шкалы (так, измерение степени устойчивости целенаправленного действия должно отличаться от измерения значимости той или иной ценностной установки).

В какой степени изложенный взгляд противоречит классическому подходу М. Вебера? Напомним, что он представил четыре “идеальных типа" социального действия, различающихся по способу их мотивации:

целерациональное действие — продуманное использование условий и средств для достижения поставленной цели;

ценностно-рациональное действие — основанное на вере в самодовлеющие ценности (религиозные, эстетические);

аффективное действие — обусловленное эмоциональным состоянием индивида, его непосредственными чувствами, ощущениями;

традиционное действие — основанное на длительной привычке или обычае194.

При освоении этой хрестоматийной веберовской типологии возникают три серьезных вопроса, требующие уточнения ее содержания.

Не отождествляет ли М. Вебер экономическое действие с целерациональным действием?

Не пытается ли он построить единую поведенческую шкалу, расположив свои четыре типа в порядке убывающей рациональности?

Не является ли указание М. Вебера на всеобщую тенденцию к рационализации отношений в современном мире полаганием грядущей универсальности рационального действия?

Попробуем последовательно ответить на эти вопросы. Первое: целерациональное действие в веберовском понимании действительно ближе всего к чисто экономическому действию. Но все же оно шире его по содержанию, ибо, наряду с собственно экономическими, существуют еще “экономически обусловленные” действия, которые включают в себя использование экономических средств в преследовании неэкономических целей, и “экономически ориентированные” действия, связанные с утилизацией неэкономических средств в достижении целей экономического характера. Второе: иерархичность четырех типов действия по степени рациональности М. Вебер относит не к самому субъекту действия, а к внешнему наблюдателю. Речь идет о степени доступности смысла действия нашему объясняющему пониманию. Рациональное действие не является чем-то наиболее желательным или чаще всего встречающимся, просто оно более понятно исследователю. Наконец, третье: фиксирование М. Вебером исторической тенденции к рационализации опирается преимущественно на материал западной цивилизации, но даже при таком уточнении не содержит явного долженствования или указания на универсальность и однолинейность этого процесса. Скорее всего, мы имеем здесь дело лишь с одной из наиболее важных тенденций современности.

И еще один признак. Понятие рациональности для экономсоцио- лога не имеет универсального содержания. Для объяснения данного тезиса вновь сошлемся на М. Вебера, который вводит принципиальное разделение двух типов рациональности:

формальной (инструментальной) рациональности (formal rationality), связанной с выбором способов достижения фиксированных инструментальных целей путем количественной калькуляции издержек и выгод;

субстантивной (содержательной) рациональности (substantive rationality)195, связанной с ориентацией на конечные ценности (ultimate values), не сводимой к простой калькуляции и сопряженной с выбором самих целей196.

Принятие предпосылки о существовании субстантивной рациональности чрезвычайно важно для экономико-социологического подхода197. Оно означает переход от понятия “экономического” действия к понятию “хозяйственного” действия, в рамках которого само существование формальной рациональности ставится в зависимость от действующих в данном сообществе культурно-нормативных схем.

Формальная рациональность предполагает устойчивость предпочтений. Введение этой предпосылки чудовищно обедняет социальный мир хозяйствующего человека и выражает, прямо скажем, невысокое мнение о его способностях. Ведь помимо ранжирования своих предпочтений человек способен и на более сложный выбор — между разными иерархиями или, говоря словами А. Сена, на “ранжирование ранжирования”198, т.е. на переключение между разными режимами оценивания. Эта способность и учитывается понятием субстантивной рациональности, в которое включаются “неэкономические” элементы: ценностно-нормативные, когнитивные, эстетические. В свою очередь, это предполагает наличие множества ценностных шкал (способов оценивания), которые тесными узами связаны с конкретным социокультурным контекстом.

Логика в данном случае такова. Чтобы вести себя рационально, индивид вынужден учитывать возможную реакцию на свои действия со стороны других индивидов. Но характер этой ответной реакции во многом зависит от социальных условий (представлений, традиций, норм), специфических для данного конкретного сообщества. И то, что выглядит рациональным в одной среде, в других обстоятельствах может оказаться нелепостью. Сама граница между рациональным и нерациональным действием является структурно, институционально и культурно обусловленной199. Таким образом, принятие значимости исторической и социальной обусловленности неумолимо подталкивает нас к признанию не одного, а целого множества способов рациональности200.

Экономисты (как, впрочем, и многие социологи) пытаются обойти эти затруднения. Они упрощают свои модели посредством допущений о существовании иерархии не только между разными мотивами, но и между разными культурами. Предполагается, что общества делятся на современные (рационалистические, модернизированные) и традиционные. Причем первые заведомо выше вторых по уровню социального и экономического развития, а вторые эволюционируют в сторону первых. По существу, за универсалистским занавесом здесь скрывается западоцентризм: то, что не вписывается в западную культуру, объявляется иррациональным (к теориям модернизации и прочим западоцентристским построениям мы вернемся в гл. 23).

Демон культурного иерархизирования способен сыграть не одну злую шутку. Так случилось, например, с тем, что называли “японским чудом” Долгое время Япония в глазах американцев и европейцев казалась оплотом экономического традиционализма. Когда же она совершила гигантский рывок в социально-экономическом развитии, многие начали склоняться к тому, что, быть может, именно Япония с ее патернализмом, пожизненным наймом, “кружками качества” и являет образец “истинного” рационализма201. Затем, когда в начале 1990-х гг. “чудо” закончилось и Япония вступила в полосу длительных экономических затруднений, метнулись назад — к англосаксонской модели. Если используется только одна линейка, то самое большее, что можно себе позволить, это перевернуть ее на 180 градусов.

Позиция социолога, исходящего из специфичности культур, должна принципиально отличаться. Для него разделение рационального и нерационального действия относительно, границы между ними подвижны и способны со временем радикально изменяться в рамках одной культуры. Хозяйственное действие выступает в итоге как сложное сочетание рациональности и нерациональности, при этом и та, и другая обладают специфическим социально обусловленным характером. И вместо одной линейки нам необходим сложный набор измерительных инструментов.

Но если каждый раз требуется содержательное определение границ рациональности, упрощает ли это наши представления о хозяйственной мотивации? Нет, напротив, мотивация оказывается еще более сложной и тонкой материей. Тем более, что денежный измеритель может помочь уже далеко не во всех случаях, зачастую необходимо прибегать к более каверзному социологическому способу — измерению установок.

В итоге экономико-социологический подход к хозяйственной мотивации сталкивается с рядом дополнительных трудностей. Оказывается, что наряду с идеальным (ценностным) уровнем мотивации, связанным с принципами действия — более глубокими и устойчивыми предпочтениями, — существует уровень рутинных практик, который выражается в том числе в побуждениях сиюминутною свойства. Выясняется также, что мотивация как внутреннее побуждение человека не тождественна его мотивации-суждению — вербальному объяснению собственных поступков. Человек может не осознавать свои побуждения или быть неискренним. Помимо этого он склонен к психологическому самооправданию и последующей рационализации совершенных действий, к защите собственной позиции и стремлению произвести более благоприятное впечатление. Возникают и разного рода “спецэффекты” вроде так называемой асимметрии приписывания: человек склонен объяснять свое собственное поведение более благородными и альтруистическими мотивами, приписывая другим мотивы относительно более эгоистические, приземленные.

Ограниченная и контекстуальная рациональность. Разобрав разные трактовки рациональности действия, зададимся одним из ключевых вопросов — как человек осуществляет выбор в условиях ограниченности ресурсов, будь то поиск места работы, потребительских товаров или форм вложения денежных средств. Действия “экономического человека” состоят из следующих шагов.

Выработка идеальных представлений о желаемом благе в виде совокупности требований к предполагаемому месту работы или приобретаемому продукту.

Сбор по возможности полной и систематической информации об имеющихся альтернативах.

Выявление из всех возможных вариантов той альтернативы, которая наилучшим образом удовлетворяет субъективным требованиям.

Осуществление поиска до того момента, пока не находится соответствующий лучший вариант.

В противовес подобной абсолютной рациональности, как мы уже писали выше, самими экономистами было предложено ее иное понимание, связанное с осознанием ограниченных когнитивных и волевых способностей человека. Это положение об ограниченной рациональности (bounded rationality)202 вполне разделяется экономической социологией, которая в свою очередь указывает на следующие обстоятельства осуществления выбора.

Человек имеет, как правило, весьма приблизительные (далекие от идеального) представления о благе как цели своего поиска.

Собираемая информация чаще всего не полна и не систематична. Она появляется из тесных сетевых связей (от родственников, друзей, коллег) и дополняется относительно случайными источниками.

Многие актуальные альтернативы человеком не рассматриваются вовсе, например, по статусным или эстетическим соображениям (“эта грязная работа не для меня”, “я не могу носить столь вычурные вещи”, и т.п.), т.е. набор вариантов если и не предопределен, то серьезным образом ограничен как экономическими, так и социальными обстоятельствами.

Наконец, главное: человек склонен соглашаться на первый приемлемый вариант (принцип “satisficing” по Г. Саймону). Помимо нехватки времени, надежной информации и ограниченных способностей к ее анализу, человек подпадает под сильные влияния — близких друзей- советчиков, известных (порою навязчивых) брендов. В результате осуществленный выбор часто оказывается далеким от оптимального варианта.

Дальше происходят два важных процесса. С одной стороны, человек стабилизирует ситуацию в субъективной плоскости, рационализируя совершенный выбор и находя оправдания его результатов в своих собственных глазах и глазах окружающих. А с другой стороны, он не прекращает поиск. Человек редко полностью успокаивается на достигнутом, используя полученную информацию и накопленный опыт для возобновления выбора в новой контекстуальной ситуации. Его следующий выбор тоже, скорее всего, будет далек от оптимального, а его параметры будут в сильной степени предопределены структурной и институциональной инерцией. Но сама открытость, готовность к новому выбору в условиях не только ограниченной, но и контекстуальной рациональности (context-bound rationality)203 — принципиальная характеристика экономико-социологического человека.

Таким образом, для экономической социологии важно не только признание наличия разных мотивов и множества типов рациональности, но и способности человека переключаться с одного режима действия на другой. Экономико-социологический человек умеет рассчитывать свою выгоду, но отказаться от этой выгоды и поступить “как принято” он тоже умеет. Он способен после непродолжительного перелета в другую страну, опираясь на опытное практическое знание, следовать иным правилам, отличающимся от принятых в своей собственной стране. При этом, меняя режимы действия, человек не обладает полной свободой. Его действия институционально оформлены и укоренены в сложившихся отношениях (подробнее об этом см. в гл. 5).

Заключение. Большинство экономистов тяготеют к так называемому непосредственному пониманию поведения. Им нет никакой нужды вдаваться в истинные мотивы поведения хозяйствующего человека. Они прослеживают цепочки внешних связей: осязаемый стимул — наблюдаемое действие — полученный результат — наличие и характер повторного действия. Проблема мотивации как таковая здесь, по существу, снимается априорным предположением о характере мотива (каковым является рациональное следование эгоистическому интересу). Конечно, нельзя всю экономическую теорию сводить к одному шаблону. В рамках ее от

дельных подходов может наблюдаться серьезный интерес к содержанию хозяйственной мотивации. Но в целом более или менее традиционного экономиста не интересуют мотивы, его интересует наблюдаемое поведение. А строго говоря, и само поведение как процесс большинство экономистов не должно интересовать, ибо его главные параметры для них задаются результатами действий. В итоге поведение фиксируется через свои результаты в вещных формах (объемы продукции, доходы, цены). Сам же человек предстает в виде суммы устойчивых предпочтений с изрядной долей автоматизма, программируемости, что, несомненно, облегчает анализ.

Социолог же выбирает более трудный путь. Ему нужно “объясняющее понимание”, раскрывающее мотивы происходящих действий. Поясним это положение на конкретном примере. Предположим, есть четыре предпринимателя, решивших увеличить производство своего продукта. Один провел детальный расчет, показавший выгодность дополнительных вложений. Второй ничего не считал, а просто поддался мимолетному увлечению новым проектом. Третий был убежден, что должен выполнить какие-то моральные обязательства. А четвертый вот уже двадцать лет производит именно этот продукт, потихоньку расширяя масштабы предприятия, что и определило его решение. С точки зрения внешнего, непосредственного понимания действия всех этих четырех предпринимателей одинаковы: они вкладывают определенную сумму денег и увеличивают на несколько процентов объем производства. А с позиций объясняющего понимания перед нами четыре совершенно разных случая, каждый из которых заслуживает особого внимания. Именно при таком подходе хозяйственная мотивация превращается в социологическую проблему, и на карте хозяйственных взаимодействий проступают контуры “экономико-социологического человека”.