- •Глава 1 23

- •Раздел 12 560

- •Глава 1

- •Глава 2

- •Глава 3

- •Глава 4

- •Глава 5

- •Глава 5

- •Глава 6 рынок как форма хозяйства238

- •Глава 7

- •Глава 8

- •Глава 9

- •Глава 10

- •Глава 11

- •Глава 12

- •Глава 13

- •Глава 14

- •Глава 15

- •Глава 16

- •Глава 17 человек в домашнем хозяйстве

- •Глава 18 человек в роли потребителя

- •Глава 19 человек в денежном хозяйстве

- •Глава 20

- •Глава 21

- •Глава 22

- •Глава 23

- •Глава 24

- •Раздел 12

- •Глава 25

- •Глава 25

- •Глава 26

- •Тема 1 становление экономико-социологической традиции

- •Тема 2 предмет экономической социологии

- •Тема 3 хозяйственная мотивация и типы рациональности

- •Тема 4 культурные и властные основания экономического действия

- •Тема 5 рынок как форма хозяйства

- •Тема 6 государственное регулирование хозяйства

- •Тема 7 неформальная экономика как форма хозяйства

- •Тема 9 социология хозяйственных организаций

- •Тема 10 трудовые отношения и трудовой контроль

- •Тема 11 социология занятости

- •Тема 12 социология домашнего хозяйства

- •Тема 13 социология потребления

- •Тема 14 социология денег

- •Тема 15 социальная стратификация

- •Тема 16 социология хозяйственных идеологий

- •Тема 17 социология хозяйственного развития

- •Тема 18 экономическая социология в россии

- •В чем заключается специфика государства как хозяйственного агента?

- •Социогеографический (пространственный) подход / Spatial approach

- •История экономической социологии / History of economic sociology

- •144003 Г. Электросталь, Московская область, ул. Тевосяна, д.25

- •26 Примеры подобных типологий в анализе хозяйственной мотивации см.: Радаев в.

- •11 Шерер ф., Росс д. Структура отраслевых рынков. М.: инфра-м, 1997. С. 4—6.

- •8 СэйЖ.Б. Трактат политической экономии. М.: Солдатенков, 1896. С. 17, 58—63.

- •10 Милль Дж.С. Основы политической экономии. Т. 1. М.: Прогресс, 1980. С. 337—338.

- •12 Маркс к. Капитал. Т. 1 // Маркс к., Энгельс ф. Сочинения. 2-е изд. Т. 23. С. 10.

- •21 Хайек ф. Пагубная самонадеянность: ошибки социализма. М.: Новости, 1992.

- •23 Веблен т. Теория праздного класса. М.: Прогресс, 1984. С. 139—140, 200—206 и др.

- •290 См., например: Poulantzas n. Political Power and Social Classes. L.: nlb, 1975.

- •313}Де Сото э. Иной путь. Невидимая революция в третьем мире. М.: Catalaxy, 1993.

- •356 Шумпетер й. Теория экономического развития. М.: Прогресс, 1982. С. 169—170.

- •375 Шумпетер й. Теория экономического развития. М.: Прогресс, 1982. С. 169—194.

- •642“См., например: ГидденсА. Социология. М.: Эдиториал-урсс, 1999. С. 196—198.

- •646Ij Мимс р. Властвующая элита. М.: Над-во иностранной литературы, 1959. С. 26—27.

- •711 Ильин и.А. О монархии и республике // Вопросы философии. 1991. N9 4. С. 126.

- •778 Альбер м. Капитализм против капитализма. СПб.: Экономическая школа, 1998.

- •805 Радаев в.В. Экономическая социология: Курс лекций. М.: Аспект Пресс, 1997.

- •867 Пруденский г.А, Проблемы рабочего и внерабочего времени. М.: Наука, 1972.

- •890 Шумпетер й. Капитализм, социализм и демократия. М.: Экономика, 1995. С. 86.

Глава 10

СОЦИАЛЬНЫЕ ОСНОВАНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В предыдущей главе, начав с разных подходов к предпринимательству как экономической функции, мы дали общие определения предпринимательской деятельности, а затем проследили исторические корни современного предпринимательства. В этой главе речь пойдет о социаль- но-психологической мотивации и социальных основаниях предпринимательской деятельности, а также о той среде, из которой выходят предпринимательские группы.

Психологический портрет и мотивы предпринимателя. Какими личными качествами должны обладать люди, способные выполнять нестандартную стратегическую предпринимательскую функцию? Здесь экономические объяснения предпринимательской функции достраиваются психологическими склонностями (propensities). В первую очередь обращается внимание на психологический склад человека, тип характера. При этом подчеркиваются очень разные свойства:

интеллект и нацеленность на новое знание (И. Кирцнер);

воображение и изобретательность (Дж. Шэкл);

личная энергия и воля к действию (Ф. Визер, Й. Шумпетер);

сочетание ума и фантазии (В. Зомбарт).

Вернемся к наиболее популярной концепции Й. Шумпетера. Его предприниматель — человек, находящийся в непрерывном движении. Он не только не является собственником предприятия, но и, как правило, не связан с ним какими-то другими более или менее постоянными узами. В принципе ему относительно безразлично, в какой сфере работать. В случае успеха он оставляет свое детище и принимается за новые проекты. Привязанность к конкретному предприятию даже вредна для реализации предпринимательской функции. Предприниматель должен быть свободен, и в этом смысле он является полной противоположностью менеджеру современной корпорации. Среди личных качеств ему необходимы, во-первых, интуиция и чутье, требующиеся для обнаружения новых нестандартных путей, переключения с одного режима действия на другой; во-вторых, энергия и воля для того, чтобы отказаться от устоявшихся порядков, преодолевать структурную и ин-

ституциональную инерцию, действовать вопреки сложившимся обстоятельствам; в-третьих, определенные харизматические качества, способность заставить людей поверить в то, что пока не существует, наличие личностных ресурсов, роль которых возрастает при невозможности опереться на традицию или сложившийся формальный порядок.

К объяснению предпринимательских качеств присоединяются и профессиональные психологи. Среди психологических объяснений наибольшую популярность приобрела концепция Д. Макклелланда, связывающего феномен предпринимателя с повышенной потребностью в достижении (need for achievement). Это врожденное свойство (“нечто в крови”), оказывающееся сильнее природной лени и важнее простой жажды наживы и общественного признания372. В числе прочих личностных качеств, располагающих к предпринимательству, чаще всего фиксируются повышенная склонность к риску и внутренний локус контроля (locus of control) по шкале Ротгера (полагание на собственные силы в противовес влиянию внешних обстоятельств)373.

Впрочем, в психологические объяснения порою вводятся и социальные параметры. Подмечается, например, что предприниматели относительно чаще являются выходцами из больших семей. Играет роль и характер самой семьи. В этом отношении довольно оригинальный портрет предпринимателя как маргинала и нонконформиста представлен в “реактивной модели ” психодинамических сил, объясняющей быстрые взлеты и падения многих предпринимателей. Многие из этих сил — родом из детства, они формируются в результате подавления личностных начал подростка авторитарным отцом. Жесткий внешний контроль постепенно вырабатывает неприятие всякой власти и авторитета, затрудняет социальную адаптацию. Возникающий после взросления и ухода из родной семьи предпринимательский порыв есть импульсивная реакция, взрыв подавленных эмоций. Трудности встраивания в устоявшиеся структурные и институциональные порядки побуждают потенциального предпринимателя к созданию собственного мира, в котором компенсируются детские фрустрации и вынужденный инфантилизм. По этим же социальнопсихологическим причинам впоследствии успешный предприниматель часто оказывается плохим менеджером, склонным к авторитаризму, нетерпимым к чужому мнению и неготовым к повседневным рутинным

практикам. И если он не оставляет вовремя созданное им детище, его энергия обращается внутрь организации и способна разрушить ее374.

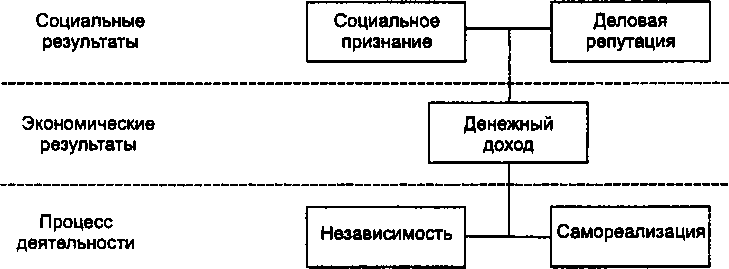

Какие мотивы движут предпринимателем на столь тернистом пути? Мотив извлечения денежного дохода обязателен по определению. Но денежный доход все же не является самоцелью, это центральный, но не конечный мотив. Множество проектов реализуется не ради личного потребления. Напротив, предпринимательская деятельность противостоит всякого рода гедонизму. Во-первых, предпринимательство выступает как акт не просто стратегической, но и творческой деятельности с высокой степенью автономности в принятии решений. Предпринимателя, таким образом, увлекает сам процесс этой деятельности, в которой он стремится к независимости и самореализации375. А во-вторых, заработанные деньги важны в первую очередь как критерий успеха, так как демонстрируют, насколько хорошо реализован задуманный предпринимательский проект. Они также становятся средством обеспечения социального признания со стороны общества и повышения деловой репутации предпринимателя. Таким образом, относительно узкий экономический мотив достраивается мотивами удовлетворенности от творческого процесса и социальными мотивами (рис. 10.1).

Рис.

10.1. Структура предпринимательской

мотивации

“Прирожденное” и вынужденное предпринимательство. Исследования предпринимательской мотивации чаще всего не отвечают на вопрос о причинах возникновения этого особого психологического типа людей, обладающих повышенной склонностью к предпринимательству. И чаше всего на помощь призывается понятие биологической предрасположенности (или, в терминах JI.H. Гумилева, “пассионарности”) отдельных людей, которых называют “прирожденными предпринимателями” Так, через ссылки на генетический код снимаются проблемы воздействия социальной среды, а социальные проблемы сводятся к различию врожденных психологических склонностей. Такие объяснения экономическую социологию, разумеется, не очень устраивают, но при этом мы не станем отрицать существования “прирожденных” (“психологических”) предпринимателей — этих неуемных энтузиастов, постоянно генерирующих организационные проекты; начинающих новое предприятие, еще не успев реализовать предыдущую идею, и оставляющих свое детище на чужое попечение в случае его успеха. Обратим лишь внимание на то, что число таких людей, видимо, минимально по сравнению с основной массой создателей и руководителей предприятий, многие из которых не проявляют каких-то особых психологических качеств. А ведь в предпринимательскую активность вовлечено, как правило, около 3—4% взрослого населения376.

Одно из объяснений заключается в том, что для многих людей уход в предпринимательство является вынужденным. И это не удивительно. Ведь чтобы начать свое дело, часто приходится менять не только место работы и жительства, но и профессию, порывать с накопленным дорогой ценой человеческим капиталом и социальными навыками. Еще в 1980-х гг. в ряде американских эмпирических исследований предпринимательства “новой волны” было отмечено, что предпринимателей, имеющих ясную идею продукта или услуги до того, как они решили создать свой бизнес, в четыре раза меньше, чем тех, кто принимается за дело, не имея подобной идеи. И для двух третей создателей новых фирм побудительной причиной становятся именно негативные стимулы — неудовлетворенность своей прежней работой, ее содержанием и связанными с ней перспективами или просто угроза увольнения. Особенно это характерно для высокотехнологичных венчурных фирм, где такие негативы могут обусловливать более четырех пятых всех случаев ухода специалистов в начинающие бизнесмены, что почти в четыре раза больше соответствующей доли среди предпринимателей нетехнического плана. Любопытно, что преуспевшие предприниматели, по данным Р. Брокгауза, в большей степени не удовлетворены прежней работой, чем предприниматели-не- удачники377. Так что многие из сегодняшних предпринимателей начинали поиск новых путей приложения своих сил, увы, не от хорошей жизни.

Одной из причин массового ухода в предприниматели, во многом объясняющей возникновение его новой волны в 1970—1980-х гг. в западном мире, стала “теснота”, возникшая в определенных сегментах рынка труда378 Она подталкивала высококвалифицированных специалистов к созданию собственных технологических, информационных и консультативных фирм, а малоквалифицированных работников — к открытию своего небольшого дела в сфере торговли и бытового обслуживания. Впрочем, это не означает, что предприниматели рекрутируются из тех, кто потерял работу. Напротив, из рядов вчерашних безработных выходит, как правило, меньшая часть основателей новых малых фирм379. Таким образом, решающим фактором скорее является угроза потери работы или ухудшение карьерных перспектив в своей фирме.

Так повелось, что рост предпринимательства ассоциируется с динамичным развитием и расцветом. А между тем всплеск числа новых предприятий куда чаще оказывается проявлением экономического кризиса. В самом деле, в современном хозяйстве, в период его устойчивого роста и освоения обильных ресурсов, львиную долю последних захватывают крупные бюрократические организации. Потребность в людях с предпринимательскими наклонностями здесь ограничена, ибо обеспечение устойчивого роста в принципе — функция менеджеров. Организационные инновации перестают быть острой необходимостью, когда дела идут хорошо. А поскольку в период подъема, как правило, происходит и общее улучшение условий занятости, постольку большинство тех, кто близок бюрократическому или мещанскому типам, склонны сохранять стабильное положение в качестве организаторов или исполнителей на уже существующих предприятиях, не желая рисковать устойчивыми заработками и увесистыми добавками в виде социальных льгот из фондов компаний. Конечно, энтузиасты находятся в любое время. Но в периоды экономического подъема основная масса более “гармоничных” субъектов испытывает куда меньшую склонность к риску, и проникающее влияние предпринимательской дрожжевой закваски снижается380.

Другое дело — периоды экономического спада и кризиса. Деформация рынка, ухудшение конъюнктуры понуждают к поиску новых хозяйственных возможностей. Крупные организации оказываются перед необходимостью технологического и структурного обновления. Одновременно удешевляется часть ресурсов, которые становятся доступными для вновь созданных предприятий малого и среднего бизнеса. В этот период люди предпринимательскою типа, проявляющие свои лучшие качества именно в худших условиях, способны потеснить часть бюрократов.

Все это подтверждается рядом эмпирических исследований, показывающих, что в условиях экономического спада растет количество новых малых фирм, создающих в этот период до двух третей новых рабочих мест и привлекающих тех, кто выталкивается из крупного производства. Такая тенденция была характерна и для Великой депрессии 1930-х гг., и для структурного кризиса середины 1970-х гг., в то время как в период между этими двумя потрясениями доля занятых на малых предприятиях сократилась вдвое. Существуют также расчеты, в соответствии с которыми доля малого бизнеса в занятости и объемах производства негативно связана с устойчивым экономическим ростом и позитивно коррелирует с уровнем безработицы381.

Подобные выводы для ведущих западных стран — положительная связь с уровнем безработицы, отрицательная связь с экономическим ростом — делаются на основе как статистических данных, так и социологических опросов и в отношении динамики самостоятельной занятости — сферы, активно поставляющей новых предпринимателей".

Утверждение о “кризисном происхождении” предпринимательства помогает лучше объяснить и “новую предпринимательскую волну” 1970— 1980-х гг., вылившуюся в массовое создание новых предприятий практически во всех ведущих западных странах. Структурный кризис середины 1970-х гг. породил в них немало проблем на рынке труда. Эффект послевоенного “бэби-бума” и поощрявшийся на первых порах наплыв иммигрантов обеспечили быстрый прирост рабочих рук. А образовательный бум повлек за собой возрастающую напряженность на рынке квалифицированного труда. “Теснота” же в сфере занятости заставила искать новые ниши, в первую очередь в растущей опережающими темпами и менее централизованной сфере услуг.

Кризисом советской хозяйственной системы была обусловлена и волна нового российского предпринимательства в конце 1980-х — начале 1990-х гг., когда условия труда и оплаты в традиционных советских учреждениях, особенно для наиболее квалифицированных специалистов, становились все менее приемлемыми. В то же время появлялись новые экономические возможности в нишах, незаполненных крупными государственными предприятиями. И при снятии правовых ограничений многие специалисты уходили с насиженных мест в смежные или совершенно другие сферы деятельности, чтобы начать собственное дело382.

Следует упомянуть, что одних выталкивающих факторов может быть недостаточно. И уровень предпринимательской активности зависит также от благоприятности законодательства, наличия свободного капитала, развития венчурных фондов и многих других явлений.

Социальный статус предпринимательских групп. Как можно охарактеризовать рыночные и статусные позиции типичного предпринимателя, представляющего основную массу руководителей малых и средних предприятий? Они отличаются заметной неустойчивостью и противоречивостью. Экономически — это долговая ресурсная зависимость и жизнь в ожидании лучшего будущего; большой разрыв между прогнозируемыми и текущими доходами; уязвимость перед лицом множества внешних факторов и не просчитываемая до конца возможность провала (уровень смертности вновь созданных малых фирм, как правило, весьма высок383).

Но и успешный старт тоже не снимает всех противоречий. Предприниматели постоянно испытывают напряжение, а то и плохо скрываемую враждебность со стороны других, более массовых социальных групп. Так, в традиционных обществах предпринимательство фактически никогда не относилось к числу благородных занятий. Напротив, предприниматели располагались ближе к нижним ступеням социальной лестницы. В современных индустриальных обществах положение меняется. Но и здесь все не так уж гладко. Бизнес как сфера занятий часто выбирается в большей степени по иным мотивам, нежели его престижность384.

Даже в Англии Нового времени, которая в Европе наиболее мощно продемонстрировала силу индустриализма и наименее болезненную, казалось бы, адаптацию традиционных институтов к разворачивавшемуся предпринимательскому духу, последний так и не завоевал господствующих социокультурных позиций. Землевладелец-аристократ и джентльмен, стоящие выше культа чистой прибыли и наживы, — вот кто по- прежнему определяет круг наиболее важных ценностей, вот с кем соотносятся нормы поведения, даже когда численное представительство этих групп на социальной арене ограничено несколькими процентами385.

Аристократия с ее идеалами консерватизма и стабильности, пассивного использования наследуемой собственности и демонстративной праздности постепенно теряет свои позиции, но вырождается чаще в мещанские, нежели в предпринимательские типы. При этом, например, в Англии аристократия все же приняла и признала предпринимательские занятия, чему немало способствовал обычай первородства, который выталкивал младших сыновей из благородных семей в коммерческую среду. Во Франции же подобные занятия надолго остались делом не вполне благородным, причем даже в глазах низших слоев. Не слишком привлекательное политическое лицо буржуазии, явленное ею в периоды революционных и военных потрясений, также сказалось на общей антипредпринимательской атмосфере386. Статусные позиции остаются здесь важнее рыночного успеха, а “стрижка купонов” — выше работы на потребителя. Пытающийся сохранить свои позиции семейный бизнес закономерно связан с антиконкурентными установками, со стремлением к безопасности и государственной протекции, изредка нарушаемым вспышками крайнего авантюризма.

Влияние аристократизма, дополняемое сильными постфеодальны- ми корпоративными устоями, ярко проявляется и в раннекапиталистической Германии. В Японии роль иерархических отношений в бизнесе, унаследованных от феодальных структур после революции Мэйдзи, считается еще более явной. Общеизвестно и приниженное положение основной массы предпринимателей в дореволюционной России387. Во всех этих странах позиции государственного чиновника оказываются более предпочтительными. И практически повсеместно за вспышками предпринимательского духа следует его частичное угасание под напором новой “феодализации”

Своего рода исключением можно считать США — общество, кажется, целиком захваченное предпринимательским духом. Однако не забудем, что речь идет о стране, освоенной в результате нашествия маргиналов388. Притесняемые религиозные меньшинства, носители пуританских идеалов; обездоленные крестьяне, рассчитывавшие на получение куска земли; квалифицированные ремесленники, чьим амбициям становилось тесно в рамках цеховой регламентации; узники гражданской войны, надеявшиеся заработать себе свободу, не говоря уже о всяких искателях приключений и авантюристах, — вот кто в первую очередь покидал Старый Свет в поисках лучшей доли. Сама широта почти неосвоенных пространств Нового Света поощряла дух фронтьерства — этого яркого проявления маргинальное™, буквально выраженного в самом слове “фронтир” (крайний рубеж).

На земле фронтьеров с непрекращавшимся двойным потоком иммигрантов — сначала из Европы на Атлантическое побережье, затем с побережья дальше на Запад — предпринимательская активность сама по себе приобретала символическое значение. Характерные для нее взлеты и падения рассматривались как норма, а неудачник не подвергался столь суровому осуждению, как в странах Старого Света. Неукорененность и мобильность, повышенная склонность к миграции, отличавшие не только рядовых работников, но и менеджеров, становились факторами, благоприятствующими предпринимательской среде. Тылы же обеспечивались концентрацией местного управления в руках граждан-собствен- ников, относительной слабостью централизованной административной власти и системным сдвигом в законодательстве, поощрявшем активное, предпринимательское отношение к правам собственности389. Впрочем, и в США крупные корпорации отодвигают в тень “старый” средний класс, бросая предпринимательскому духу серьезный вызов и частично трансформируя его в бюрократические и мещанские элементы капиталистического духа. Ни в одном социуме предпринимательский дух не способен одержать полной и безоговорочной победы.

Социальные факторы предпринимательской деятельности. Особая трудность предпринимательской деятельности связана с тем, что она почти неизбежно сталкивается с сопротивлением нововведениям. Любое обще

ство строится на более или менее стабильной системе структур и институтов. В качестве первой реакции на нововведения большинству людей свойственно не приятие, а скорее их отторжение390. В итоге предпринимателем становится тот, кто “идет вопреки” — отваживается на слом рутинных порядков, устоявшихся правил и привычных практик. Вот почему очень часто в качестве предпринимателей выступают, по словам Й. Шумпетера, “выскочки” или “чужаки”, не связанные господствующими традициями и не встроенные в системы неформальных институтов. Предприниматель шумпетеровского типа — это эгоист (своего рода “асоциальный тип”), который служит Идее и ощущает внутренний долг скорее перед самим собой, нежели перед окружающими его людьми, привыкшими чаще всего к спокойной, размеренной жизни, даже если они и постоянно рассуждают о реформах391.

225

Поскольку “чужак” не имеет высокой репутации, которая собирается по крупицам, то ему труднее открывать двери кредитных контор. Но репутация одновременно и сковывает в не меньшей степени, предписывая, чем пристойно, а чем зазорно заниматься человеку данного круга, какими методами ему дозволено пользоваться, дабы не уронить свое реноме под пристальными взглядами соседей или начальников. Предпринимательство же граничит если не с подрывом общепринятых норм, то с некоторыми отклонениями от них. И человеку, внутренне не связанному этими нормами, действовать несколько легче — нарушая их в случае необходимости или просто игнорируя по незнанию. Это тот самый случай, когда “послушание не ведет к успеху” (“Nice guys don’t win”)393.

Однако здесь заключено важное противоречие предпринимательской деятельности. Чтобы достичь успеха, нужен доступ к экономическому капиталу. А чтобы получить этот доступ, предприниматель не может оставаться в “асоциальной” позиции, он должен опираться на деловые и личные сети, т.е. на социальный капитал, и использовать социальные навыки, чтобы успешно эксплуатировать эти сети. Причем в отличие от мещанства, покоящегося на сплетении постоянных и тесных внутрисемейных и локальных связей, предпринимательство более успешно взрастает, используя иную форму социального капитала — “слабые связи” (“weak ties”), включая разного рода знакомства, не имеющие постоянного или тесного характера394.

Именно слабые связи порождают еще один важный элемент социального капитала предпринимателя, называемый в рамках сетевого подхода структурными пустотами (structural holes)395. Они возникают в тех случаях, когда контрагенты предпринимателя в сети его связей не имеют контактов между собой. Это, во-первых, позволяет потенциальному или фактическому предпринимателю выступать в качестве посредника и координатора, а во-вторых, помогает ему расширять свои деловые связи и сферу источников информации, вырвавшись из узкого круга знакомств, где все знают друг друга.

Таким образом, предпринимательский успех базируется одновременно на отторжении господствующих социальных норм и поддержке альтернативных социальных норм. Невключенность в одну сеть и неприятие одних правил компенсируется ресурсами другой сети. Предприниматель не может оставаться в безвоздушном (“асоциальном”) пространстве или “институциональном вакууме”, уподобляясь модели “экономического человека” Он просто не получит ресурсов и не сможет даже начать задуманный проект.

Этническое предпринимательство. Ярким примером сочетания “асо- циальности” и встроенности в социальные отношения, маргинальной среды, постоянно формирующей все новые и новые группы предпринимателей, выступает так называемое этническое предпринимательство. Широко известны многочисленные примеры того, как в самых разных частях света отдельные этнические меньшинства активно проявляют себя на ниве предпринимательства, обходя по этому параметру местные (титульные) этнические группы. Это китайцы, корейцы и кубинцы в США; выходцы из Индии, Пакистана и Бангладеш в Великобритании; северо- африканцы из Алжира, Туниса, Марокко во Франции; турки в Германии; суринамцы в Голландии и т.д.396

Важнейшие причины расцвета этнического предпринимательства как раз и объясняются тесной связью маргинальное™ социального положения и склонности к предпринимательству. Дело не только в том, что тяготы миграции становятся фильтрами, через которые проходят наиболее деятельные люди, но и в положении этих людей в их новой среде. Речь идет о дискриминации на рынке труда и затрудненности профессиональной карьеры, а часто неготовности к новым индустриальным и постиндустриальным типам занятий; ограниченных возможностях достижения более высокого социального статуса и вхождения в престижные круги принимающего общества. Чужая культурная среда, языковые барьеры, прохладное отношение коренного населения, а для большинства вчерашних иммигрантов и беженцев нелегкая смена занятий, — все это закрепляет маргинальный статус. И для таких людей, которым затруднены традиционные карьерные пути через наследование имущества и титулов, государственную и военную службу, предпринимательство открывает каналы вертикальной социальной мобильности.

Как выразился В. Зомбарт: “Чужбина пуста” Оставаясь во многих отношениях “чужаками”, представители пришлых этносов, “еретики” и “иноверцы” менее дорожат господствующими в данном обществе статусными позициями (по крайней мере, материальное положение, как правило, заботит их больше, нежели социальный статус). Они менее стеснены поведенческими нормами, цементирующими местное сообщество, и поэтому оказываются, во-первых, более открытыми для всякого рода инноваций, а во-вторых, более свободными в выборе наступательных стратегий по отношению к представителям господствующего этноса (которые, со своей стороны, считают это проявлением “беспринципности”). Сохраняющаяся же относительная обособленность этнических коммун и образуемых ими “внутренних городов”, с одной стороны, рождает спрос на традиционные для данного этноса товары, а с другой — формирует сети деловой поддержки — капиталом и информацией, рабочими руками и заказами.

При этом представители этнических меньшинств, по крайней мере поначалу, ограничены в выборе рыночных ниш. Большинство из них открывают дело в розничной торговле и сфере услуг (кафе, рестораны). И лишь незначительная часть оказывается в производственных отраслях (исключая, пожалуй, строительство). Труднодоступными, как правило, остаются такие сферы, как финансы, крупная оптовая торговля397.

Не все этнические группы в равной мере успешно проявляют себя на предпринимательской стезе. Например, представители афрокариб- ских народностей (за исключением Кубы), латиноамериканцы (мексиканцы, пуэрториканцы), а среди выходцев из Европы ирландцы сильно уступают по своей активности прочим этносам. Но, думается, коренная причина лежит не в расово-биологических особенностях, а скорее в характере социальных отношений, вырабатываемых в процессе исторического развития того или иного этноса. Так, явно преуспевают этнические меньшинства, для которых характерна высокая интенсивность сетевых связей, через которые оказывается коллективная поддержка соплеменников и их предпринимательских начинаний (что характеризует, например, многие азиатские этнические группы — например, пакистанцев, корейцев и др.)398.

Идеологические основания предпринимательской деятельности. Конец XX столетия был ознаменован не только появлением предпринимательских волн с характерным ростом числа вновь создаваемых предприятий, но и возрождением своего рода героики предпринимательства. С чем связано это явление? Дело в том, что помимо проблем деиндустриализации и структурных кризисов большинство привыкших к своему лидерству западных стран столкнулось с проблемами поддержания падающей конкурентоспособности многих отраслей национальных хозяйств в условиях усиливающейся глобализации рынков, необходимостью по-новому встраиваться в глобальные цепи производства и про

движения товаров. Проблемы эти напрямую связывались также с кризисом государственного регулирования и бюрократических хозяйственных организаций. Все это заставило заговорить о необходимости возрождения предпринимательского духа, чему способствовал и приход к власти в ведущих западных странах консерваторов, склонных к более либеральной экономической политике.

Зачем же понадобилось вытаскивать из “запасников” подновленные облики отважного фронтьера, свободного фермера, трудолюбивого йомена? Возвеличивание предпринимательства таит явные политические примеси, нечто от сознательно культивируемой мифологии. Это связано в том числе с межпартийной борьбой за поддержку представителей “средних классов” (хотя политики борются скорее за голоса не предпринимателей, а мещан, сознательно приукрашенных чертами предпринимателя), и не только с демагогией, придуманной для зашиты интересов крупного бизнеса — реальных творцов экономической политики (хотя это тоже играет свою роль399). За политическим фасадом скрываются и более глубокие идеологические сдвиги, в том числе стремление подновить и отстоять индивидуалистические ценности — этот оплот западного рационализма. Пропаганда “стремления к достижению” выражает ностальгию по “фаустовскому духу” Это лекарство для встряхивания “усталых наций”

В этой связи важно отметить, что “предпринимательство”, помимо прочего, выступает еще и как мобилизующая идеологическая схема. Оно обладает практически всеми необходимыми чертами идеологии как системного мировоззрения. Эта идеология содержит набор рационализирующих схем, относящихся как к индивидуальному действию, так и к социально-экономическому развитию, поведению фирмы и кругообороту национального капитала. Предпринимательство предлагает относительно замкнутую систему ценностных ориентиров, таких, как независимость, самореализация, стремление к индивидуальному успеху в осязаемых материальных формах. Идеология раскрепощенного предпринимательского духа прокламирует право каждого на хозяйственную инициативу, осуществляемую в целях своего материального благосостояния. Она является важным элементом либеральной идеологии, нацеливающей на отвоевание индивидуального жизненного пространства “снизу”

В конце 1980-х гг. идея свободного предпринимательства была вброшена и в российское символическое пространство. И многие устремились на поиски “российских протестантов” Как и все прочие мобилизационные схемы, заимствованные из прошлого или вырванные из за- падного контекста, предпринимательство является для России в сильной степени мифологической структурой. Но этот миф успешно работал. В постсоветской России идея свободного предпринимательства стала одним из ключевых элементов концепций контроля, которые господствовали на протяжении 1990-х гг. и легитимизировали масштабные приватизационные процессы. Хотя значение этой идеи выходит далеко за рамки приватизации — к ней апеллировали в рассуждениях о формировании гражданского общества и российского среднего класса400.

Заключение. Разработку предпринимательской темы начали экономисты еще в рамках классической политической экономии. Позднее этот предмет был подхвачен психологами и социологами, для которых отправной точкой становятся действия людей с присущей им сложной, в том числе не экономической, мотивацией. Помимо же экономических функций и психологических склонностей в сферу исследований предпринимательства экономсоциологами вовлекаются:

характер и структура деловых сетей, в которые вовлечены предприниматели и которые они вокруг себя выстраивают;

формальные и неформальные правила, которым они следуют в своей хозяйственной деятельности, включая преодолеваемые административные барьеры, устанавливаемые органами государственной власти;

социальный состав предпринимательских групп, каналы их рекрутирования и способы самоидентификации;

элементы предпринимательской культуры и этики деловых взаимоотношений;

выполняемые предпринимательством символические роли, складывающийся вокруг него общественный климат.

Экономическая социология рассматривает предпринимательство не как свод абстрактных принципов, а как составляющую конкретных культурно-исторических типов. Последние несомненно различаются по хозяйственным эпохам и специфичны для разных сообществ, будь то Россия или Китай, Германия или Англия, в пространстве которых разворачивается свой особый хозяйственный дух.

Р аздел 5 ЧЕЛОВЕК В ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Если революции XVIII столетия утверждали индивидуализм, то революции XIX столетия прокладывали путь господству корпораций.

Джон Коммонс. Экономика коллективного действия