- •7 Горно-геометрический анализ карьерного поля и обоснование режима горных работ

- •Определение рационального направления развития горных работ

- •Горно-геометрический анализ карьерного поля

- •Обоснование производственной мощности карьера по руде

- •8. Подготовка поверхности земельного отвода и карьерного поля к ведению горных работ. Осушение карьерного поля и водоотлив

- •8.1. Подготовка карьерного поля

- •8.2. Осушение карьерного поля и водоотлив

- •8.3 Открытый водоотлив

- •9. Вскрытие месторождения

- •9.1 Обоснование способа, схемы и системы вскрытия

- •9.2 Исходные данные для проектирования вскрытия месторождения

- •Параметры вскрывающих выработок и способы их проведения

- •Вскрытие и подготовка новых горизонтов в период эксплуатации карьера

8.3 Открытый водоотлив

Рассчитываем главную водоотливную установку на горизонте 264,5 (Н=17 м). Нормальный приток воды в карьере QНП=6 м3/ч=144 м3/сут. Максимальный приток Qмп=12 м3/ч=288 м3/ч. Вода нейтральная. Срок службы водопровода Т=10 лет.

Выбор насоса. Требуемая расчётная подача насоса согласно единых правил безопасности.

QP = (24∙Qн.п)/20, м3/час (8.3.1)

QP = (24∙6)/20 = 7,2 м3/час

Примем ориентировочную высоту всасывания 3 м, превышение расположения труб над уровнем поверхности карьера 1м, определим геометрический напор:

Нг = Н+Нвсас+Нпрев= 17+3+1=21 м (8.3.2)

Ориентировочный напор насоса:

Нор=1,1∙Нг= 1,1∙21 =23,1м (8.3.3)

Заданным условиям удовлетворяет насос ЦНС 38- 44- 220.

Предусматриваем установку двух насосов ЦНС 38-44-220 с учетом ремонтов резерва на период ливней и паводков.

Подача в оптимальном режиме Qoпт = З8м3/час при напоре на колесо Нк = 22 м, частота вращения n = 3000 об/мин.

Необходимое число последовательно соединенных рабочих колес насоса:

Zкp = Hop/Hк (8.3.4)

Zкp = 23,1/22= 1,05

Принимаем Zкр = 1, тогда оптимальный напор:

Нопт = Zк ∙ Hк (8.3.5)

Нопт = 1∙22 = 22 м

Окончательно принимаем насос ЦНС 38-44-220. Напор насоса при нулевой подаче:

Hо = Zк∙Hко (8.3.6)

Но = 1∙27=27м

По условию устойчивой работы:

Нг ≤ 0, 95 ∙ Но (8.3.7)

Нг ≤ 0,95 ∙ 27 = 25,7м

21 ≤ 25,7 - вариант приемлем.

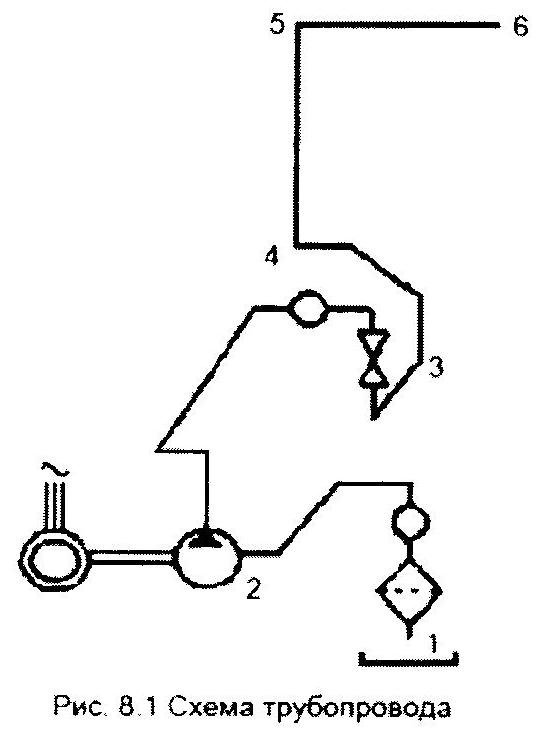

Расчет трубопровода. Предусматриваем оборудование водоотливной установки двумя напорными трубопроводами, закольцованными в насосной камере в коллектор. Приняв типовую насосную камеру, составляем систему трубопроводов (см. рис. 8.1).

Длина подводящего трубопровода 1п =11-2=15 м. В его арматуру входят приемная сетка с клапаном, задвижка, три колена и переходной патрубок. Напорный трубопровод складывается из двух участков:

11н = 12-5 и 12п = 15-6

Для поверхностной водоотливной установки 14-5 = 1н. Для уменьшения гидравлических потерь на участке 12п напорного трубопровода на поверхности от ствола до очистных сооружений принимаем трубы большего диаметра, чем на участке 11н.

Приняв длины участков в камере 12-3 = 35 м, в трубном ходке 13-4 = 40 м и превышение трубного ходка над уровнем околоствольного двора 10 м, определим длину напорного трубопровода:

11н =17+35+40-10=82 м.

В арматуру входят одна задвижка, один обратный клапан, два тройника и восемь колен.

Длина участка напора трубопровода 12н =150м, а его арматура состоит из одного диффузора и двух колен. Оптимальный диаметр напорного трубопровода на участке 11н:

dопт = k∙0,0131(Qопт)0,476 (8.3.8)

где k - коэффициент, зависящий от числа напорных трубопроводов, k=1.

dопт = 1∙0,0131∙(38)0,476 = 0,074 м.

Принимаем трубы наружным диаметром D=95 мм.

Требуемая толщина (мм) стенки трубы:

δ=100∙( k1∙D∙P +(α1+α2)Т)/(100 - kс) (8.3.9)

где k1-коэффициент, учитывающий прочностные свойства материала труб;

D-наружный диаметр трубы, м;

P-давление в нижней части колонны труб, МПа;

α1-скорость коррозийного износа внутренней поверхности труб, α1=0,25 мм/год;

α2-скорость коррозийного износа наружной поверхности труб, α2=0,1 мм /год;

Т-срок службы трубопровода, лет;

kc- коэффициент, учитывающий минусовой допуск толщины стенки.

δ=100∙(2,27∙0,102∙1,1 +(0,2+0,1)5)/(100 – 15) = 2,1 м

Принимаем материал труб Ст 3, давление у напорного патрубка насоса Р=4 МПа.

1-фильтр;

2-насос;

3-6-трубопровод.

Тогда толщина стенки труб у напорного трубопровода на участке 11н:

δ=(100∙(2,52∙0,095∙0,82+(0,25+0,1)∙10))/(100-15)=4,35 мм.

Принимаем толщину стенки δ = 5 мм.

Таким образом, для напорного трубопровода 11н принимаем трубы бесшовные, горячедеформированные, с внутренним диаметром d1н = 90 мм.

Для обеспечения большей надежности всасывания, диаметр подводящего трубопровода принимаем на 25-50 мм больше напорного, трубы для него с наружным диаметром Dп = 127 мм и внутренним диаметром dп = 122мм. Такими же принимаем диаметры труб на участке напорного трубопровода 12п, т.e. d2н= dп= 122мм.

Скорость воды в подводящем трубопроводе на участке напорного трубопровода:

Vп =V2н = 4∙Q/(π∙dп2) (8.3.10)

Vп =V2н = 4∙38/(3600∙3,14∙0,1222) = 0,9 м/с

To же на участке 11н напорного трубопровода:

V1н=4∙Q/(π∙d12) (8.3.11)

V1н=4∙38/(3600∙3,14∙0,092) = 1,66 м/с

Коэффициент гидравлического трения в подводящем трубопроводе на участке 12н напорного трубопровода:

λп = λ2н = 0,021/dп0,3 (8.3.12)

λп = λ2н = 0,021/0,1220,3 = 0,0395

То же на участке 11н напорного трубопровода:

λ1н = 0,021/d1н0,3 (8.3.13)

λ1н = 0,021/0,090,3= 0,0432

Суммарные коэффициенты местных сопротивлений в подводящем трубопроводе и на участках 11н и 12н напорного трубопровода:

∑ξп = 7+3∙0,6=8,8

∑ξ1н = 0,26+10+2∙1,5+8∙0,6=18,06

∑ξ2н = 0,25+2∙0,6=1,45

Потери напора в подводящем трубопроводе на участках 11н и 12н напорного трубопровода:

hn=( λп∙1п/dп+∑ξп)∙Vп2/2g (8.3.14)

hn=(0,0395∙15/0,122+8,8)∙0,92/2∙9,81м=0,56 м

h1н=( λ1н∙11н/d1н+∑ξ1н)∙V1н2/2g

h1н=(0,0432∙82/0,09+18,06)∙1,662/2∙9,81м=8,06 м

h2н=( λ2н∙12н/d2н+∑ξ2н)∙V2н2/2g

h2н=(0,0395∙150/0,122+1,45)∙0,92/2∙9,81м=2,07 м

Суммарные потери в трубопроводе:

∑h = 0,56+8,06+2,07=10,69 м

Принимаем ∑h = l1 м.

Напор насоса:

H=Hr+∑h (8.3.15)

Н=21+11=32 м.

Из формулы напора насоса (м) H=Hr+R∙Q2 можно найти постоянную трубопровода:

R=(H-Hr)/Q2=(32-21)/382=0,00741, следовательно, Н =21+0,00741∙Q2.

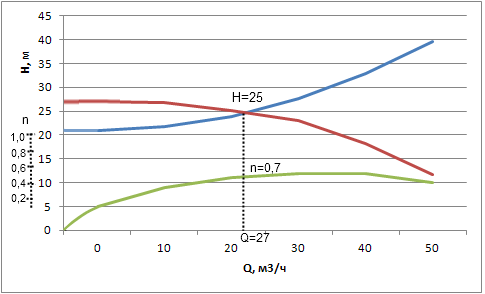

По этому уравнению в координатных осях Q и Н строим характеристику трубопровода по точкам, рассчитанных для значений Q, приведенных в таблице 8.1.

Таблица 8.3.1-Характеристика трубопровода

Показатели |

|

|

Номер точки |

|

|

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

|

Q, м3/час |

0 |

10 |

20 |

30 |

40 |

50 |

Н, м |

21 |

21,74 |

23,96 |

27,67 |

32,86 |

39,53 |

Рабочий режим насоса. Характеристику насоса Нн можно рассчитать и построить. Расчет

осуществляется по формуле:

Hн=Zk∙ (Hko+AQ-BQ2) (8.3.16)

Нн=1(27+6,88∙ 10-2∙Q-78,79∙ 10-4∙Q2)

где Zk - число рабочих колес насоса;

Нko- напор одного рабочего колеса при нулевой подаче, м;

А и В - коэффициенты работы насоса

По этому уравнению в координатных осях Q и Н строим характеристику насоса по точкам, рассчитанных для значений Q, приведенных в таблице 8.3.2, затем строим график Нн =f (Q). На рисунке 8.3.1 показана характеристика насоса ЦНС 38-44-220 и характеристика трубопровода.

Таблица 8.3.2 -Характеристика насоса

Показатели |

|

|

Номер точки |

|

|

|||

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

|||

Q, м3/час |

0 |

10 |

20 |

30 |

40 |

50 |

||

Н, м |

27 |

26,9 |

25,2 |

22,97 |

18,15 |

11,74 |

||

По точке их пересечения установим рабочий режим насоса: Q=27 м3/ч, Н=25 м,

Нв.доп= 6 м.

Рассчитаем КПД трубопровода:

ηm=Нг/Н (8.3.17)

ηm=21/25=0,8

Рисунок 8.3.1-Рабочий режим насоса ЦНС 38-44-220

Мощность двигателя и расход энергии, КПД водоотливной установки.

Расчетная мощность двигателя (кВт):

(8.3.18)

(8.3.18)

где ρ - плотность воды (ρ = 1000 кг/м3);

g - ускорение свободного падения.

кВт

кВт

Принимаем электродвигатель ВАО-42-6У2 (N=4 кВт, nс=1000 об/мин, ηд=0,82, cos φд=0,77). Коэффициент запаса мощности двигателя:

(8.3.19)

(8.3.19)

Число работы насоса в сутки при откачивании нормального притока:

(8.3.20)

(8.3.20)

ч

ч

То же при максимальном притоке:

ч

(8.3.21)

ч

(8.3.21)

Годовой расход электроэнергии:

(8.3.22)

(8.3.22)

где ηд- КПД двигателя;

ηс - КПД электрической сети;

nдн - количество дней в году с нормальным водопритоком;

nдmax - количество дней в году с максимальным водопритоком.

кВт∙ч

кВт∙ч

Установленная мощность двигателя:

(8.3.23)

(8.3.23)

кВА

кВА

Годовой приток воды:

Aв=24∙(Qнл∙ nтн+QМАХ ∙ nтМАХ) (8.3.24)

Ав=24∙(6∙320+12∙45)=59040 м3

Удельный расход электроэнергии (на 1м3 откачиваемой воды):

Wyд=Wr/Aв (8.3.25)

Wyд=6586,79/59040=0,11 кВт∙ч/м3

Полезный расход энергии:

Wп = ρ∙g∙Hr/(3600∙1000) (8.3.26)

Wп = l000∙9,81∙21/(3600∙1000)=0,06 кВт∙ч/м3

КПД водоотливной установки:

ηy=Wп/Wyд (8.3.27)

ηy=0,06/0,11=0,55

или ηy = η∙ ηm∙ ηt∙ ηc (8.3.28)

ηy =0,7∙0,81∙0,95∙0,9=0,53

Вывод: в данном разделе рассматривается вопрос подготовки поверхности земельного отвода и карьерного поля к ведению горных работ, а также осушение карьерного поля и водоотлив. Для откачки притока воды за пределы карьера необходима установка двух насосов ЦНСЗ8-44-220. По результатам расчётов выбрали нанос, который будет полностью удовлетворять предъявляемым условиям.