- •1.Проблемы, связанные с антропогенным воздействием на биосферу.

- •2. Круговорот фосфора.

- •3.Роль фреонов в разрушении озонового слоя

- •1. Взаимодействие живого и неживого вещества.

- •Разница между живым и неживым веществом:

- •2.Фотосинтез и движение

- •3.Человек как биологический вид. Его экологическая ниша

- •1.Экология, как наука об окружающей среде

- •2.Понятие популяции, биогеоценоза

- •3.Глобальный круговорот углерода

- •1.Формирование облика биосферы в процессе жизнедеятельности человека

- •2.Структура экосистем

- •3.Круговорот азота

- •По происхождению:

3.Круговорот азота

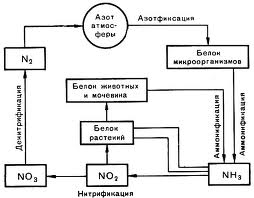

Основные этапы круговорота азота:

1) растения и животные содержат азот в составе аминокислот и нуклеиновых кислот;

2) продукты жизнедеятельности организмов (аммиак, мочевина и пр.) и мертвые тела разлагаются с помощью бактерий, при этом азот аминокислот (NH2-) окисляется до нитритов (NO2-), а затем до нитратов (NO3-);

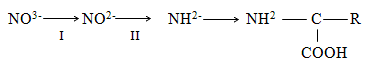

3) нитраты захватываются растениями и встраиваются в аминокислоты:

Первая стадия реакций идет легко и активно. При внесении удобрений растения тратят на эту стадию все энергетические ресурсы. Вторая стадия реакции – перевод нитритов в аммиак, задерживается в силу её энергоемкости (надо разорвать тройную связь). Нитриты накапливаются в растениях, а в желудке человека образуют нитрозамины – активные канцерогены и мутагены;

4) мертвая органика разлагается с выделением аммиака (аммонификация). Часть его прочно связывается с гумусом, а избыток (например, при внесении в почву органических удобрений) усваивается растениями;

5) в океане бактерии группы Псевдомонас восстанавливают нитраты, смываемые с полей до газообразного азота, часть которого возвращается в атмосферу, где его очень много;

6) происходит биологическая фиксация газообразного азота из атмосферы прокариотами. Для этого безъядерные организмы имеют белок-нитрогеназу, переводящий N2 в NH3. Это очень энергоемкий процесс, все способные на азотфиксацию организмы связывают примерно 15 кг/га в год. Клубеньковые бактерии – симбионты бобовых растений связывают до 300 кг/га в год. В лесу такие клубеньки имеет ольха. Внесение азотных удобрений выключает биологическую фиксацию азота;

7) связанный азот восстанавливается до газообразного в анаэробных условиях с помощью бактерий (денитрификация, «нитратное дыхание»):

C6H12O6 + 24XNO3 = 30CO2 + 18H2O + 24XOH + 12N2 + Q (570 ккал/г-моль).

Иногда реакция идет не до конца, с выделением опасных парниковых газов NO и NO2. Так разлагается часть избытка удобрений.

П роблемы,

связанные с азотом, заключаются в том,

что в целях повышения продуктивности

агроценозов, человек вносит в почву

азотные удобрения. Они усваиваются не

более чем на 50 % и выключают биологические

механизмы усвоения азота. Смытые в реки

нитраты вызывают эвтрофикацию, а

накопленные в овощах – отравление.

Оксиды азота, вдобавок, образуются в

двигателях внутреннего сгорания, и

вреда от них гораздо больше, чем от

нитратов. Оксиды азота входят в состав

фотохимического смога, на свету

взаимодействуя с недогоревшими

углеводородами топлива, образуют

ядовитые озон и ПАН (пероксиацетилнитрат).

Окислы азота в некоторых районах дают

до 40 % кислотных дождей, под воздействием

которых гибнет природное сообщество,

разрушаются памятники архитектуры.

роблемы,

связанные с азотом, заключаются в том,

что в целях повышения продуктивности

агроценозов, человек вносит в почву

азотные удобрения. Они усваиваются не

более чем на 50 % и выключают биологические

механизмы усвоения азота. Смытые в реки

нитраты вызывают эвтрофикацию, а

накопленные в овощах – отравление.

Оксиды азота, вдобавок, образуются в

двигателях внутреннего сгорания, и

вреда от них гораздо больше, чем от

нитратов. Оксиды азота входят в состав

фотохимического смога, на свету

взаимодействуя с недогоревшими

углеводородами топлива, образуют

ядовитые озон и ПАН (пероксиацетилнитрат).

Окислы азота в некоторых районах дают

до 40 % кислотных дождей, под воздействием

которых гибнет природное сообщество,

разрушаются памятники архитектуры.

29

1.Современное понятие экологии как науки об экосистемах и биосфере

Вначале экология, оставаясь в рамках биологической науки, имела непосредственную связь с ботаникой и зоологией, затем росли и крепли связи с такими дисциплинами, как география, почвоведение и климатология.

В начале XX в. формирование системного подхода и разработка учения о биосфере, которое является обширнейшей областью знания, включающей в себя множество научных направлений как естественного, так и гуманитарного цикла. в том числе и общую экологию, обусловили распространение экосистемных взглядов в экологии. Основным объектом для изучения в экологии стала экосистема.

Экосистемой называют совокупность живых организмов, взаимодействующих друг с другом и с окружающей их средой посредством обмена веществом, энергией и информацией таким образом, что эта единая система сохраняет устойчивость в течение продолжительного времени.

Дальнейшее развитие экологии связано с возрастающим вовлечением в круг рассматриваемых вопросов проблем взаимодействия общества и природы.

В настоящее время структуру экологии можно представить как четыре основные ветви, имеющие дальнейшее деление: биоэкология, геоэкология, экология человека, прикладная экология.

Биоэкология, в свою очередь, делится на: аутэкологию - экологию особей и видов; синэкологию - экологию популяций и сообществ, экологию биоценозов; эволюционную экологию.

Геоэкология рассматривает биосферные оболочки Земли. Сюда включается экология географических сред соответственно.

Экология человека представляет комплекс дисциплин, изучающих взаимодействие человека как живого организма и социального элемента с окружающей средой и обществом. Сюда включаются такие дисциплины, как социальная экология, медицинская экология и т.п.

Прикладная экология обеспечивает теоретический фундамент тем областям человеческой деятельности, которые так или иначе связаны с живой природой. Она исследует техногенные и антропогенные воздействия на природные системы, устанавливает для них нормативные и лимитирующие величины, являясь теоретической базой охраны природы. К этой области относятся сельскохозяйственная экология, инженерная экология, экология природно-технических геосистем, экологическое образование и менеджмент.

2.Экологическое значение основных экологических факторов

Экологи́ческие фа́кторы — свойства среды обитания, оказывающие какое-либо воздействие на организм. Экологические факторы могут выступать как раздражители, вызывающие приспособительные изменения физиологических функций; как ограничители, обусловливающие невозможность существования тех или иных организмов в данных условиях; как модификаторы, определяющие морфо-анатомические и физиологические изменения организмов.