- •Глава 1. История развития управленческих революций......4

- •Глава 2. Управленческие революции в россии..........................19

- •Глава 1. История развития управленческих революций

- •1.1 Условия и предпосылки возникновения менеджмента

- •1.2 Первая управленческая революция

- •1.3 Вторая управленческая революция

- •1.4 Третья управленческая революция

- •1.5 Четвертая управленческая революция

- •1.6 Пятая управленческая революция

- •Глава 2. Управленческие революции в современности

- •2.1 Вероятность новой управленческой революции

- •2.2 Управленческие революции в России

- •2.3 Особенности управления на современном этапе

2.3 Особенности управления на современном этапе

На рубеже веков и тысячелетий человечество вступило в качественно новый период своего развития. При решении любых проблем все больше приходится считаться с «внешними пределами» планеты и «внутренними пределами» самого человека (А. Печчеи). Наступила эпоха информатизации и глобализации, время стремительных перемен, когда все процессы развиваются быстро и вместе с тем противоречиво. Глобальная трансформация мироустройства, системный характер происходящих на планете изменений заставляют задуматься над общими закономерностями истории, глубинной логикой смены эпох. Прошлое и будущее не существуют сами по себе как полностью автономные пространства; они оказываются слиты в едином потоке времени, стянуты берегами истории, будучи объединены только субъектом исторического действия – человеком[7, c. 85].

Кардинальные перемены в мировоззрении, общественной психологии и менталитете представляются не менее важными, чем изменения в материальной, событийной жизни общества, поскольку именно первые являются основным фактором социальных революций, порождающим грандиозные трансформации экономического и политического статуса мира. Развитие информационных технологий и коммуникационных возможностей, всего мощного арсенала цивилизации существенно ослабило в ХХ столетии роль географических пространств и ограничений, налагаемых ими. Сформировалась иная, чем прежде, перспектива глобального развития, претерпела определенные метаморфозы конфигурация цивилизационных противоречий. Новое качество мира -- его глобализация -- проявилось также в том, что сегодня почти вся планета оказалась охваченной единым типом хозяйственной практики. Возникли также новые, транснациональные субъекты действия, слабо связанные с нациями-государствами, на территориях которых они разворачивают свою деятельность. Соответственно изменились принципы пост роения международных систем управления, стоящие перед ними задачи.

Глобальное управление при этом отнюдь не предполагает унификацию социальной и экономической жизни плане ты. Феномен управления порождает управленческий образ мышления. Однако, как полагают многие исследователи, в ходе своей эволюции теория и практика управления подошли к рубежу, когда необходимо интегрировать разрозненные модели предмета исследования. Следует выстроить управленческую метатеорию на основе целостной концепции, объединяющей методы и идеи социологии, экономики, психологии, культурологии, философии, менеджмента. Главной проблемой, которая как бы стоит на пути превращения управления в науку, является сам человек. Его поведение непредсказуемо, поскольку определяется множеством факторов и обстоятельств - ценностями, потребностями, мировоззрением, установками, уровнем волевых усилий, т.е. тем, что невозможно предвидеть и учесть[7, c. 88].

Современное социальное управление еще далеко не отвечает требованиям времени. Назрела потребность в его обновлении, в коренных изменениях, которые позволят влиять на главную причину всеобщего кризиса управления - усугубляющееся противоречие между субъектом и объектом управления. Важнейшим условием решения этих проблем является возрастание роли культурного и социально-психологического факторов. В управленческой культуре особое значение имеют рациональное начало, знания, современные концепции, наукоемкие технологии[7, c. 90]. Совершенно очевидно, что особое управленческое действие начинается с познания сути происходящих процессов, выдвижения новых идей, что характеризует, прежде всего, содержание управления, уровень управленческого мышления. Без умения выдвинуть инновационные цели и задачи, а затем найти адекватные методы их решения не может быть эффективного управления. Не менее значимую роль играют и управленческие идеи.

Сегодня для управленцев становится приоритетным изучение поведения человека в социальной организации, в обществе, осмысление законов раскрытия творческого потенциала каждого работника, культура и психология человеческого общения.

Определяющим фактором обеспечения рациональности, т.е. целесообразности, обоснованности, результативности и эффективности государственного управления выступает социальность – насыщенность, «наполненность» государственного управления общественными запросами и ожиданиями, реальным бытием людей[7, c. 98]. Если нет соответствия государственного управления и его основного проявления – управляющих воздействий – потребностям жизни, а наоборот, оно оторвано от нее, замкнулось в своих искусственных конструкциях, более того, противостоит естественности общественных процессов, то трудно да и напрасно надеяться на то, что государственное управление, несмотря на всю силу государственного механизма, способно придать общественному развитию демократизм и гуманизм, гармоничность и динамику, справедливость и бескризисность. Долгое время у нас в политике и науке под влиянием ряда причин считалось, признавалось и утверждалось, что при социализме соответствие между государственным управление и закономерностями и формами общественной жизнедеятельности достигается и поддерживается как бы автоматически, уже хотя бы потому, что власть и собственность после революции переходят в руки трудящихся[7, c. 101]. Между тем история социализма показала, что не все так просто и ничто не приходит само собой. И в нашем обществе сохраняется и рождается множество противоречий, существуют и воспроизводятся сложнейшие проблемы, имеют место явления отчуждения, возникают общественные напряжения, а государственное управление может терять необходимые взаимосвязи с обществом, превращаться в разрушительную и консервативную силу. Государственное управление, которое мы получили в наследство от предыдущих этапов социалистического строительства, не удовлетворяет общественным запросам и ожиданиям, во многом оторвано в собственно социальном отношении от трудящихся масс, глубоко поражено вирусом бюрократизма, корпоративно замкнуто и не оказывает должного влияния на общественную жизнедеятельность[7, c. 103]. Более того, оно нередко противостоит естественно-историческому движению, пытается его тормозить, а если это не удается, придает ему извращенный, неполноценный вид. Под воздействием подобных негативных моментов, длившихся десятилетиями, родилось настороженное, в известной мере отчужденное отношение к аппарату государственного управления, его решениям и действиям.

Поэтому перестройка государственного управления требует, прежде всего, восстановления отношений доверия, взаимопонимания, искренности и честности между государством и гражданами, между государственными органами и всеми общественными структурами. Необходимо достигнуть разумного соответствия между государственно-правовым регулированием и естественностью жизни, ее опытом и традициями, устойчивостью и адаптивностью, многослойностью и самоуправляемостью. Короче говоря, речь идет о широкой социализации государственного управления, в процессе и результате которой оно сблизится, сольется с обществом, станет общественно актуальным компонентом его свободной, демократической и эффективной организации и функционирования[7, c. 104].

Представляется, что государственное управление не может быть просто изжито, отброшено в условиях углубления социалистического самоуправления народа, а должно быть трансформировано в него, стать его составной частью и занять то место, которое объективно обусловлено современным уровнем общественного развития и его собственными организующе-регулирующими возможностями. Исходя из анализа научной литературы, исторической практики и тенденций социального прогресса (в рамках и социализма, и капитализма, и смешанных форм), просматривается несколько направлений движения к данной цели. Особая роль принадлежит, разумеется, широким, открытым, полнокровным и активным прямым и обратным связям между всеми компонентами субъекта государственного управления, их решениями и действиями, с одной стороны, и различными единичными и массовыми проявлениями жизни людей – с другой[7, c. 109].

Государство только в том случае может считаться адекватной формой выражения интересов гражданского общества, если оно посредством системы своих органов, служащих аппарата и участников управленческих процессов, во- первых, воспринимает всю совокупность всенародных, коллективных и личных, общих и специфических, долгосрочных и кратковременных, исторических и конкретных интересов населения страны; во-вторых, объективно, справедливо и оперативно оценивает актуальность и приоритетность интересов и представляет их в своих правовых велениях и организационных действиях, равнозначно относится ко всем субъектам интересов; в-третьих, способствует своими ресурсами, возможностями, силой практической реализации интересов, реально обеспечивает удовлетворение запросов людей[7, c. 111]. При анализе взаимосвязей государства и общества следует также учитывать, что социально-классовая и национальная структура общества находится в динамике, в стране идут активные миграционные процессы, меняются половозрастной состав населения и демографическая ситуация, а значит все время преобразовываются потребности и интересы людей, установки и мотивы их поступков и действий.

Тем самым, равновесие отношений между государством и обществом не может быть устойчивым, раз заданным: оно будет постоянно нарушаться и должно столь же постоянно восстанавливаться. Должный уровень социальности государственного управления немыслим без сильно развитых в его системе механизмов познания общественной среды, адаптации и самосовершенствования.

Высокие требования выдвигает общество перед государственным управлением с точки зрения уровня его демократичности. Причем, в самом понимании демократичности вырисовываются два аспекта. Первый определяет демократичность массовостью и действенностью участия населения в выработке, принятии и реализации государственно-управленческих решений. Второй связывает управление с государственной властью, что обеспечивает и гарантирует практическую реализацию государственно-управленческих решений[7, c. 113].

Управление без опоры на власть без ее введения в управленческие процессы является мнимым, призрачным, создает нередко видимость деятельности. Оба аспекта взаимозависимы и в общественном движении представляют ценность тогда, когда выступают в единстве. Конец XX столетия актуализирует научную обоснованность государственного управления. Ведь сегодня при всей значимости накопленного опыта, животворящего искусства, только наука обладает способностью и необходимыми данными объективного определения тенденций общественного развития. Опыт обращен обычно к прошлому, искусство – интуитивно, научное же знание может с достаточной степенью достоверности прогнозировать и даже программировать пути и средства движения в будущее[7, c. 113].

Конечно, для этого годится только подлинная наука, а не ее суррогат, наука, освобожденная от обязанности объяснять текущую политику или оправдывать неудавшуюся практику. Поэтому научная обоснованность государственного управления в перспективе будет определяться взаимодействием двух факторов: уровнем развития научного знания (общественного, естественного и технического) и готовностью, способностью и умением государственного управления его впитывать и использовать. Правда, в этом взаимодействии применительно к советской науке очень многое зависит и от самого государственного управления, которое может ее стимулировать и поддерживать. Еще одно важное общественное требование к государственному управлению приобретает все более громкое звучание. Два столетия индустриального типа производства показали ограниченность и опасность производственного, или как чаще называют, технократического подхода к организации общественной жизни и, естественно, к государственному управлению[7, c. 114]. Именно под влиянием этого подхода идеи Возрождения и Просвещения, взрастившие нашу цивилизацию, идеи глубоко гуманистического характера были отодвинуты в сторону. Человек обычно виделся лишь в двух ипостасях: как производитель и как потребитель, с применением к нему одного – экономического – критерия оценки развития. Фактически в системе таких координат со времен Ф.У.Тейлора развивалась и наука управления производством, многие постулаты которой позднее были взяты и восприняты теорией государственного управления. Положение, складывающееся на грани тысячелетий, требует конкретного изменения всей философии и методологии государственного управления. Во главу угла должен быть поставлен человек, государственное управление призвано приобрести подлинно гуманистическую окраску. Надо искать нетрадиционные формы взаимосвязей людей между собой, людей с природой, со своим прошлым и будущим. А что возможно при широкой гуманизации государственного управления, при внимательном учете философских, социологических, психологических, правовых, педагогических знаний. С позиций именно интересов человека, его самосохранения, продления рода людского придется, наверное, государственному управлению анализировать и оценивать имеющиеся и нововводимые технологии, орудия и предметы труда, используемое сырье и материалы, качество продукции, образ жизни, условия быта и многое другое. И, конечно, общество хочет видеть государственное управление социально эффективным. Не «спешащим следом» за общественными процессами и вечно отстающим, не только сориентированным на экономику, а владеющим комплексным подходом и прогностическим видением[7, c. 116]. Управление, в котором широкое распространение получит опережающее, эвристическое начало, основанное на знании объективных закономерностей, способное удерживать за собой субъективные факторы, действенное, активное, эффективно решающее общественные проблемы и обеспечивающее прогрессивное развитие общества. В заключении хотелось бы отметить, что в обществе все главное: производство, распределение, обмен и потребление, социальная сфера, наука, литература и искусство, право и мораль, архитектура и коммуникации, история и духовная культура, здоровье и физическое развитие людей и многое другое. Но все это может тогда создать благоприятный и рациональный образ жизни, когда будет сведено в целостную, динамичную, гармоничную систему и «работать» на человека. Несмотря на то, что имеются естественные взаимосвязи между всеми явлениями и процессами, должную системность, развитие, производительность и экономичность общественной жизни придает управление. Ибо только и исключительно оно обладает единством таких способностей, как целеполагание, организация и регуляция[7, c. 117].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Управленческие революции -это качественные преобразования в истории, которые выводили теории и практику управления на принципиальной новый, более высокий уровень. В развитии управления можно выделить ряд качественных сдвигов - управленческие революции.

Таких революций пять:

1. Первая управленческая революция - «религиозно-коммерческая». Около 7 тысяч лет назад в Египте, Шумере, Аккаде происходит зарождение нового слоя жрецов. Эти жрецы реформировали существовавшие религиозные обычаи: заменили человеческие жертвоприношения символическими (зерно, масла, ремесленные изделия). В результате жрецы стали обладать значительным имуществом, которое пускали в хозяйственный оборот. В результате первой революции выявилось новое свойство управления как инструмента коммерческой и религиозной деятельности, который постепенно превращался в особый социальный институт и новое профессиональное знание.

2. Вторая управленческая революция – «светско-административная». В 3 тысячелетии до н.э. вавилонский царь Хаммурапи разработал свод из 282 законов. Эти законы регулировали различные стороны жизни людей: охрана имущества, семья, вопросы наследования, сделки между людьми, строительство и т. д. Законы устанавливали ответственность и меру наказания лиц, которые нарушали те или иные положения. Таким образом, изменения в управлении затронули уровень всей страны – макроуровень, что несомненно доказывает их значимость для общества в целом.

3. Третья управленческая революция – «производственно-строительная». Произошла в 6 веке до н.э. при Навуходоносоре. Ее особенность состоит в соединении государственных методов управления с контролем за деятельностью в области строительства и производства. Так, в частности, на производственных предприятиях того времени применялся производственный контроль за различного рода операциями и осуществлялось стимулирование работников (тот кто производил большее количество продукции, получал большее вознаграждение).

4. Четвертая управленческая революция связана с зарождением капиталистических отношений и интенсивным научно-техническим развитием. Замена ручного труда машинным, появление сложного технологического оборудования, появление предприятий-гигантов значительно усложняли условия осуществления руководства. «Дедовские» методы управления, доставшиеся от мануфактуры уже не справлялись с решением новых задач, они не способствовали, а скорее тормозили развитие производства. Остро ощущалась потребность в научных основах управления. Именно в это время происходит зарождение менеджмента как науки и первой школы управления – школы научного управления.

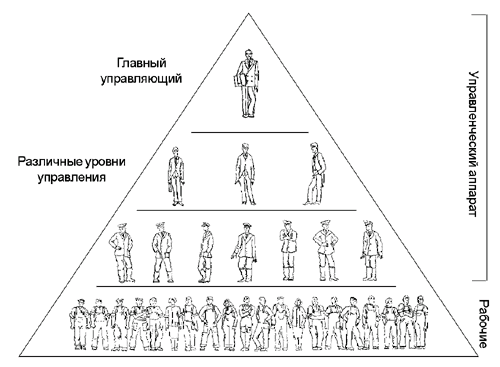

5. Пятая управленческая революция связана с «тиражированием» накопленных к концу 19 – началу 20 века знаний. Изучение производственных процессов и отдельных операций позволило ученым сделать обоснованные выводы и предложить рекомендации по внедрению полученных результатов. Так появились первые школы бизнеса и система профессионального обучения руководителей. Профессиональные управляющие или менеджеры образовали новый класс, отличны от капиталистов.

Таким образом, управленческие революции - это основные вехи становления и развития управления в социальных системах, наиболее значимыми из которых с точки зрения современных взглядов являются четвертая и пятая.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Агапова Т.А., Серегина С.Ф. Макроэкономика: учебник/ под общей ред. А.В. Сидоровича. – М.:МГУ им. М.В.Ломоносова, изд-во "ДИС", 2009. – 416 с.

2. Амбарцумов А.А., Стерликов Ф.Ф. 1000 терминов рыночной экономики: Справочное учебное пособие. – М.: Крон-Прес, 2011. – 302 с.

3. Бункина М.К., Семенов В.А. Макроэкономика (основы экономической политики): Учебник. – М.: Изд-во "ДИС", 2011. – 320 с.

4. Бункина М.К. Национальная экономика: Учебное пособие. – М.: Дело, 2009. – 272 с.

5. Большой экономический словарь/ Под ред. А.Н. Азрилияна. –М.: Фонд "Правовая культура", 2010. – 528 с.

6. Гальперин В.М., Гребенников П.И., Леусский А.И., Тарасевич Л.С. Макроэкономика: Учебник/ Общая редакция Л.С. Тарасевича. Изд. 2-е, перераб. и доп. – СПб.:Изд-во СПб ГУЭф, 2008. – 719 с.

7. Доллан Э. Дж., Линдсей Д. Макроэкономика: Пер. с англ./ Под общ. ред. Б.Лисовика и др. – СПб.: СПб оркестр, 2009. – 405 с.

8. Доллан Э.Дж., Кемпбелл К.Д., Кемпбелл Р.Дж. Деньги, банковское дело, денежно-кредитная политика: Пер. с англ./ Под ред. В.Лукашевича. – М. –Л., 2011. – 448 с.

9. Краткий словарь современных понятий и терминов/ Н.Т.Бунимович, Г.Г. Жаркова, Т.М. Корнилова и др.; Сост. и общ. ред.В.А. Макаренко. – М.: Республика, 2012. – 510 с.

10. Курс экономической теории: Учеб. пособие/ Моск. гос. ин-т международных отношений МИД РФ; Под ред. М.Н.Чепурина, Е.А. Киселевой. – 4-е изд., доп. и перераб. – Киров:АСА, 2010. – 752 с.

11. Курс экономической теории. Общие основы. Микроэкономика. Макроэкономика. Переходная экономика: Учеб. Пособие / МГУ им. М.В. Ломоносова; Под ред. А.В.Сидоровича. – М.: ДИС, 2011. – 736 с.

12. Макконнелл Р.К., Брю С.Л. Экономикс: Принципы, проблемы и политика. – В 2-х т.: Пер. с англ. 11-го изд. – М.: Республика, 2012. – T.1. – 399 с.

13. Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: Принципы, проблемы и политика. – В 2-х т.: Пер. с англ. 11-го изд. - М.: Республика, 2010. – Т.2. – 400 с.

14. Новиков В.А. Толковый словарь: термины рыночной экономики. – М.: Наука, 2009. – 233 с.

15. Сажина М.А., Чибриков Г.Г. Экономическая теория: Учебник для вузов. – М.: НОРМА–ИНФРА–М, 1998. – 456 с.

16. Фишер С. и др. Экономика / Пер. с англ. / С. Фишер, Р.Дорнбуш, Р. Шмалензи. – М.: Дело ЛТД, 2010. – 864 с.

17. Экономика: Учебник/ Под ред. А.С.Булатова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: БЕК, 2011. – 786 с.

18. Экономика: Учебник/ Под ред. А.И.Архипова, А.Н.Нестеренко, А.К.Большакова. – М.: ПРОСПЕКТ, 2012. – 792 с.

19. Экономическая теория: Учебник для студ. вузов/ Науч. ред. и рук. авт. коллектива В.Д.Камаев. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: ВЛАДОС, 2012. – 640 с.

20. Экономическая теория: Учебник для вузов/ Под ред. Н.И. Базылева, С. П. Гурко. – Минск: БГЭУ, 2011. – 507 с.

21. Экономическая теория: Учебник/ Под ред. И.П. Николаевой. – М.: Финстатинформ, 2009. – 399 с.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ПРИЛОЖЕНИЕ 2