- •Оглавление

- •Лекция 1. Природа биомедицинских сигналов.

- •8 Сигналы с котетторных датчиков. Лекция 2. Биоэлектрические явления в сердечной мышце. Потенциал действия.

- •Лекция 4. Электрокардиограмма.

- •Диагностика по экг.

- •Съем сигнала экг

- •Основные инженерные характеристики экг.

- •Лекция 6. Артефакты и фильтрация.

- •Лекция 7. Электроэнцефалография.

- •Обнаружение событий на графике.

- •Лекция 8. Типы данных медикобиологических исследований.

- •Структура методов обработки медикобиологических данных.

- •Практические задания.

- •С использованием системы 12-lead easi

- •Цели экг-мониторирования. Главными целями экг-мониторирования является:

- •Модифицированная 12-ти канальная экг

- •Стандартный монитор по 5-ти отведениям

- •Применение для длительного мониторирования.

- •Система отведений Франка

- •Автоматизированный анализ ээг

- •Теоретическая часть

- •Механизм возникновения электроэнцефалографического сигнала.

- •Методы автоматизированного анализа ээг.

- •Корреляционный и кросс-спектральвий анализ электроэнцефалограммы.

- •Дискретное преобразование Фурье.

- •Свойства дискретного, преобразования Фурье

- •1. Линейность.

- •2. Сдвиг.

- •3. Симметрия.

- •4. Круговая свертка.

- •5. Ддф двойной длины.

- •6. Обратное дпф половинной длины.

- •7. Сопряжённая формула обращения.

- •Последовательность действий при проведении ковариационного ц кросо-спектрального анализов электроэнцефалограмм на эвм типа pc

- •Порядок выполнения работы.

- •Концепция создания автоматизированной информационной системы самарского онкологического центра

- •1. Цель и назначение компьютеризации

- •2. Характеристика объекта автоматизации

- •2.1. Описание подразделений

- •2.1.1. Поликлиника

- •2.1.2. Стационар

- •2.1.3. Лечебно-диагностический корпус

- •2.1.3.1. Отделение функциональной диагностики

- •2.1.3.2. Лабораторная служба

- •2.1.3.3. Аптека

- •2.1.4. Бухгалтерия

- •2.2. Особенности и недостатки в организации работы соод

- •3. Основные принципы и направления компьютеризации

- •3.2. Направления компьютеризации

- •4. Структура аис и ее характеристики

- •4.1. Состав и

- •4.2. Состав и функции арМов

- •4.3. Структура сети аис

- •4.4. Информационные фонды аис

- •5. Компьютерная технология функционирования онкологического центра

- •6. Очередность разработки и внедрения аис

- •7. Список использованной литературы

- •8. Список исполнителей

- •2.3 |Аптека | | 8 |

- •3. |Поликлиника | | 67 |

- •Компьютерная томография

- •Средние денситометрические показатели

- •1.4 Диагностика угрожающих жизни состояний

- •1.1 Основы фонокардиографии

- •1.2 Звуки сердца и причины их возникновения

- •1.3 Анализ нормальной фонокардиограммы

- •Фонокардиограф

1.4 Диагностика угрожающих жизни состояний

Фонокардиография – один из весьма информативных неинвазивных методов диагностики клапанных пороков сердца, основанной на выявлении и анализе характерных изменений сердечных тонов и особенно связанных с органическим поражением клапанов сердечных шумов, которые регистрируются при всех видах клапанных пороков и при каждом из них имеют особенности, отражаемые на ФКГ. Можно также диагностировать следующие заболевания и неотложные состояния.

I тон. Громкий: митральный стеноз, короткий интервал PR, гиперкинетическое сердце, тонкая грудная стенка. Слабый: длинный интервал PR, 3CH, митральная регургитация, толстая грудная стенка, эмфизема легких.

II тон. В норме аортальный компонент II тона (Па) предшествует пульмональному (Пр), расщепление увеличивается на вдохе. К нарушениям относят:

-широкое расщепление - блокада правой ножки пучак Гиса, пульмональный стеноз митральная регургитация;

-фиксированное расщепление, не связанное с дыханием - дефект межпредсердной перегородки;

-узкое расщепление - легочная гипертензия;

-парадоксальное расщепление(уменьшение расщепления на фазе вдоха) – аортальный стеноз, блокада левой ножки пучка Гиса, ЗСН;

-громкий Па – системная АГ;

-тихий Па – аортальный стеноз(АС);

-громкий Пр – легочная АГ;

-тихий Пр – пульмональный стеноз(ПС).

III тон следует за II тоном, низкочастотен, лучше всего выслушивается с помощью стетоскопа в области верхушки сердца. Характерен для детей. У лиц старше 30-35 лет чаще всего обусловлен поражением сердца и указывает на левожелудочковую недостаточность или гиперволемию.

IV тон предшествует I тону и определяется как низкочастотный звук, лучше всего выслушиваемый в области верхушки сердца. IV тон отражает сокращение предсердий при незаполненных желудочках. Выявляется у больных с аортальным стенозом, АГ, ГКМП или ИБС.

Щелчок открытия митрального клапана (митральный щелчок, МЩ) имеет высокую тональность, следует за II тоном (через 0,06-0,12 с). При митральном стенозе выслушивается в нижней части левого края грудины и на верхушке сердца. В более тяжелых случаях митрального стеноза регистрируются укороченные интервалы МЩ - II тон.

Тоны изгнания — высокочастотные звуки, следующие за I тоном, возникающие при дилатации аорты или легочной артерии, врожденном стенозе (наиболее громкие на верхушке) или пульмональном стенозе (верхний левый край грудины), последние уменьшаются на вдохе.

Мезосистолический щелчок выслушивается у левого края грудины и над верхушкой сердца, часто следует за поздним систолическим шумом пролапса митрального клапана.

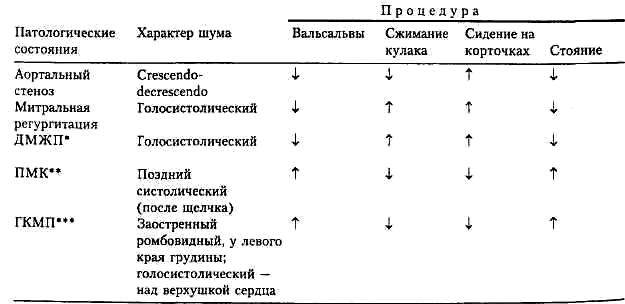

По шумам можно диагностировать следующие заболевания и неотложные состояния.Систолические шумы могут быть «crescendo—decrescendo» (усиливающиеся-ослабевающие), типа изгнания, пансистолическими или поздними систолическими, с правосторонней локализацией (например, при трикуспидальной регургитации). Обычно усиливаются на вдохе. Некоторые простые процедуры вызывают характерные изменения, от которых зависит время появления шума (табл. 1.1)

Таблица 1.1

Патологические состояния (шумы сердца)

* ДМЖП - дефект межжелудочковой перегородки. ** ПМК - пролапс митрального клапана. *** ГКМП - гипертрофическая кардиомиопатия.

Диастолические шумы:

Ранние диастолические шумы — высокочастотные звуки, следующие непосредственно после II тона, обычно встречаются при аортальной или пульмональной регургитации.

Средние (мезодиастолические) шумы: низкой тональности, выслушиваются лучше при надавливании головкой стетоскопа на грудную клетку, наблюдаются при митральном или трикуспидальном стенозах, реже при миксоме предсердия.

Непрерывные шумы: систолодиастолические («окружают» II тон), встречаются у больных с открытым артериальным потоком, иногда при коарктации аорты, реже — в случаях системного или коронарного артериовенозного свища, аорто-пульмонального дефекта перегородки, разрыва аневризмы синуса Вальсальвы.

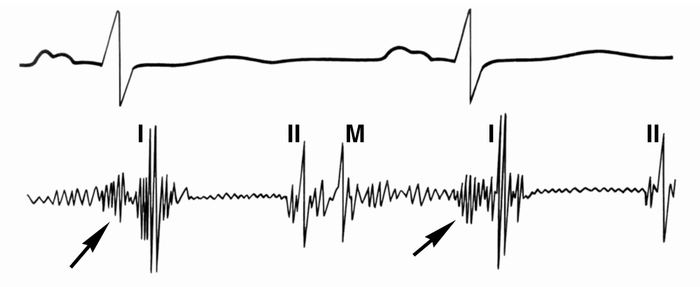

На фонокардиограмме это выглядит следующим образом. Систолический шум при митральной недостаточности сливается с ослабленным I тоном и носит убывающий характер (рис.1.4), при аортальном стенозе он часто имеет ромбовидную форму (рис.1.5), при недостаточности трехстворчатого клапана — лентовидную (рис.1.6).

Рис. 1.4 Фонокардиограмма при органической митральной недостаточности: I тон ослаблен, сливается с убывающим систолическим шумом (указан стрелками).

Рис. 1.5 Фонокардиограмма при аортальном стенозе: систолический шум ромбовидной формы (указан стрелками).

Рис. 1.6 Фонокардиограмма при органической недостаточности трехстворчатого клапана: низкоамплитудный лентовидный систолический шум (указан стрелками).

Диастолический шум при аортальной недостаточности начинается сразу после II тона и обычно убывает к середине диастолы, но в ряде случаев прото- и мезодиастолические компоненты шума выделяются (рис.1.7).

Рис. 1.7 Фонокардиограмма при аортальной недостаточности : 1 -протодиастолический шум, примыкающий к II тону, 2 -мезодиастолический шум (регистрируется примерно в середине интервала между II и I тонами).

При митральном стенозе у больных с синусовым ритмом сердечных сокращений хорошо различается пресистолическое усиление диастолического шума, предшествующее усиленному I тону (рис.1.8).

Рис. 1.8 Фонокардиограмма при митральном стенозе: видны увеличение амплитуды и частоты I тона сердца («хлопающий» I тон), тон открытия митрального клапана (М) и предшествующий I тону пресистолический шум (указан стрелками).

У больных с аускультативно определяемым трех- или четырехчленным ритмом сердечных тонов только фонокардиография позволяет достоверно установить природу составляющих этого ритма. Например, при «ритме перепела» у больных митральным стенозом на ФКГ четко определяется тон открытия митрального клапана (рис.1.8); при ритме галопа регистрируются патологически усиленный III тон и различные варианты его взаимоотношений с IV тоном.

Шумы, обусловленные органическим поражением клапанов, в отличие от функциональных шумов, относятся к высоко- или среднечастотным.

Фонокардиография помогает объективизировать клинические признаки гипертензии малого круга кровообращения любой природы (в т.ч. при митральных пороках сердца). При повышении давления в легочном стволе на ФКГ регистрируется увеличение амплитуды легочного компонента II тона и его приближение к аортальному компоненту (при тяжелой гипертензии он может возникать раньше аортального). Временная координата легочного компонента II тона используется для расчета фазы изометрического расслабления правого желудочка, по которой косвенно определяют величину кровяного давления в легочном стволе (по номограмме Бурстина).