Рецепторная функция

Белки служат для восприятия и передачи сигналов. В физиологии есть понятие клетки-рецептора, т.е. клетки, которая воспринимает определенный сигнал (например, в сетчатке глаза находятся клетки-зрительные рецепторы). Но в клетках-рецепторах эту работу осуществляют белки–рецепторы. Так, белок родопсин, содержащийся в сетчатке глаза, улавливает кванты света, после чего в клетках сетчатки начинается каскад событий, который приводит к возникновению нервного импульса и передаче сигнала в мозг.

Белки-рецепторы есть не только в клетках-рецепторах, но и в других клетках. Очень важную роль в организме играют гормоны – вещества, выделяемые одними клетками и регулирующие функцию других клеток. Гормоны связываются со специальными белками – рецепторами гормонов на поверхности или внутри клеток-мишеней.

Регуляторная функция

Многие (хотя и далеко не все) гормоны являются белками – например, все гормоны гипофиза и гипоталамуса, инсулин и др. Еще одним примером белков, выполняющих эту функцию, могут служить внутриклеточные белки, регулирующие работу генов.

Многие белки могут выполнять несколько функций.

Макромолекулы белков состоят из α-аминокислот. Если в состав полисахаридов обычно входит одна и та же «единица» (иногда две), повторяющаяся много раз, то белки синтезируются из 20 разных аминокислот. После того, как молекула белка собрана, некоторые аминокислотные остатки в составе белка могут подвергаться химическим изменениям, так что в «зрелых» белках можно обнаружить более 30 различных аминокислотных остатков. Такое разнообразие мономеров обеспечивает и многообразие биологических функций, выполняемых белками.

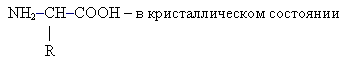

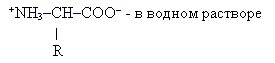

α-аминокислоты имеют следующее строение:

здесь R – различные группы атомов (радикалы) у разных аминокислот. Ближайший к карбоксильной группе атом углерода обозначается греческой буквой α, именно с этим атомом соединена аминогруппа в молекулах α-аминокислот.

В нейтральной среде аминогруппа проявляет слабые основные свойства и присоединяет ион Н+, а карбоксильная – слабо кислотные и диссоциирует с освобождением этого иона, так что хотя в целом суммарный заряд молекулы не изменится, она будет одновременно нести положительно и отрицательно заряженную группу.

В зависимости от природы радикала R различают гидрофобные (неполярные), гидрофильные (полярные), кислые и щелочные аминокислоты.

У кислых аминокислот имеется вторая карбоксильная группа. Она немного сильнее карбоксильной группы уксусной кислоты: у аспарагиновой кислоты половина карбоксилов диссоциирована при рН 3,86, у глютаминовой – при рН 4,25, а у уксусной – лишь при 4,8. Среди щелочных аминокислот самой сильной является аргинин: половина его боковых радикалов сохраняет положительный заряд при рН 11,5. У лизина боковой радикал является типичным первичным амином, он остается наполовину ионизированным при рН 9,4. Самая слабая из щелочных аминокислот – гистидин, его имидазольное кольцо наполовину протонировано при рН 6.

Среди гидрофильных (полярных) также имеются две аминокислоты, способные ионизироваться при физиологических рН – цистеин, у которого SH-группа может отдавать ион Н+ подобно сероводороду, и тирозин, у которого есть слабокислая фенольная группировка. Однако эта способность выражена у них очень слабо: при рН 7 цистеин ионизирован на 8 %, а тирозин – на 0,01 %.

Для обнаружения α-аминокислот обычно используют нингидриновую реакцию: при взаимодействии аминокислоты с нингидрином образуется ярко окрашенный синий продукт. Кроме того, отдельные аминокислоты дают свои специфические качественные реакции. Так, ароматические аминокислоты дают желтое окрашивание с азотной кислотой (в ходе реакции происходит нитрование ароматического кольца). При подщелачивании среды окраска изменяется на оранжевую (подобное изменение окраски происходит и у индикаторов, например, метилоранжа). Эта реакция под названием ксантопротеиновой используется также для детекции белка, поскольку в большинстве белков есть ароматические аминокислоты; желатин не дает этой реакции, поскольку почти не содержит ни тирозина, ни фенилаланина, ни триптофана. При нагревании с плюмбитом натрия Na2PbO2 цистеин образует черный осадок сульфида свинца PbS.

Растения и многие микробы могут синтезировать аминокислоты из простых неорганических веществ. Животные могут синтезировать лишь некоторые аминокислоты, другие же должны получать с пищей. Такие аминокислоты называются незаменимыми. Для человека незаменимыми являются фенилаланин, триптофан, треонин, метионин, лизин, лейцин, изолейцин, гистидин, валин и аргинин. К сожалению, злаковые культуры содержат очень мало лизина и триптофана, зато эти аминокислоты в существенно большем количестве содержатся в бобовых культурах. Не случайно традиционные диеты земледельческих народов обычно содержат как злаки, так и бобовые: пшеница (или рожь) и горох, рис и соя, кукуруза и бобы являются классическими примерами такого сочетания у народов разных континентов.

α-Атом углерода у всех 20 аминокислот находится в состоянии sp3-гибридизации. Все его 4 связи расположены под углом около 109°, так что формулу аминокислоты можно вписать в тетраэдр.

Легко убедиться, что могут существовать два вида аминокислот, которые являются зеркальными отображениями друг друга. Как бы мы ни перемещали и ни поворачивали их в пространстве, совместить их невозможно – они различаются как правая и левая рука.

Такой вид изомерии называется оптической изомерией. Он возможен только в том случае, если у центрального атома углерода (он называется асимметрическим центром) со всех 4 сторон находятся разные группы (поэтому глицин не имеет оптических изомеров, а остальные 19 аминокислот имеют). Из двух разных изомерных форм аминокислот ту, что на рис. 1 расположена справа, называют D-формой, а слева – L-формой.

Основные физические и химические свойства D- и L-изомеров аминокислот одинаковы, однако различаются оптические свойства: их растворы вращают плоскость поляризации света в противоположные стороны. Различна и скорость их реакций с другими оптически активными соединениями.

Интересно, что в состав белков всех живых организмов от вирусов до человека входят только L-аминокислоты. D-формы встречаются в некоторых антибиотиках, синтезируемых грибами и бактериями. Белки могут образовывать упорядоченную структуру лишь в том случае, если в их состав будут входить только изомеры аминокислот одного типа.