- •Макаренко э.Н.

- •Общая характеристика водорослей

- •Экологические группы водорослей

- •Общие признаки для водорослей:

- •Морфология водорослей

- •Особенности клеток водорослей

- •Класс хроококковые

- •Класс хамесифоновые

- •Класс гормогониевые

- •Класс собственно зеленые водоросли euchlorophyceae

- •Класс конъюгаты, или сцеплянки conjugatophyceae

- •Класс харофициевые

- •Класс хризоподовые

- •Класс хризомонадовые

- •Класс хризосферовые

- •Класс хризокапсовые

- •Класс хризотриховые

- •Класс ксантотриховые

- •Класс ксантосифоновые

- •Класс перистые или пеннатные

- •Класс центрические

- •Класс изогенератные

- •Класс гетерогенератные

- •Класс циклоспоровые

- •Класс бангиевые

- •Класс флоридиевые

- •Примерные тесты по теме «Водоросли»

- •Альгология

- •Ставропольская государственная медицинская академия,

- •355017, Г. Ставрополь, ул. Мира, 310.

Класс конъюгаты, или сцеплянки conjugatophyceae

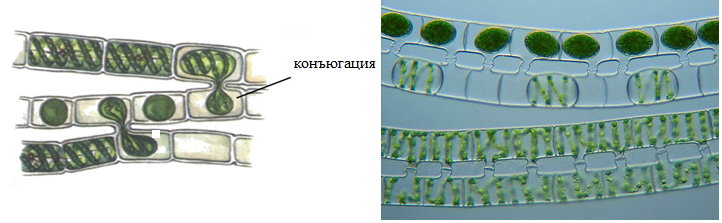

Для представителей класса характерно отсутствие подвижных стадий. Половой процесс – в виде конъюгации (рис. 47), заключающейся в слиянии протопластов двух вегетативных клеток, не отличающихся какой-либо специальной дифференцировкой, как обособленные гаметы.

Рис. 47. Конъюгация у сцеплянок.

Класс разделяется на 3 порядка.

● Порядок Desmidiales – Десмидиевые

Рис. 48. Десмидий.

Представитель – Desmidium sp. (десмидий (рис. 48)). В большинстве это одноклеточные водоросли, редко многоклеточные.

Представители порядка предпочитают воду с кислой реакцией, бедную кальцием. Поэтому наиболее разнообразно они представлены в торфяных болотах.

● Порядок Mesotaeniales – Мезотениевые

Рис. 49. Спиротения и цилиндроцистис.

Представители этого порядка (Spirotaenia sp. – спиротения, Cylindrocystis sp. – цилиндроцистис(рис. 49)). Местообитания те же, что и у десмидиевых, одноклеточные водоросли цилиндрической формы с округленными концами и сплошной оболочкой. В клетке одно ядро. Хроматофоры у разных родов похожи на хроматофоры зигнемовых – спиральный у спиротении (Spirotaenia), осевая пластинка у мезотениума (Mesotaenium), в виде двух звездочек у цилиндроцистиса (Cylindrocystis) и т. д. Вегетативное размножение осуществляется делением клеток, половое – конъюгацией. При прорастании после редукционного деления все четыре ядра остаются жизнеспособными – зиготы вырастают четыре проростка.

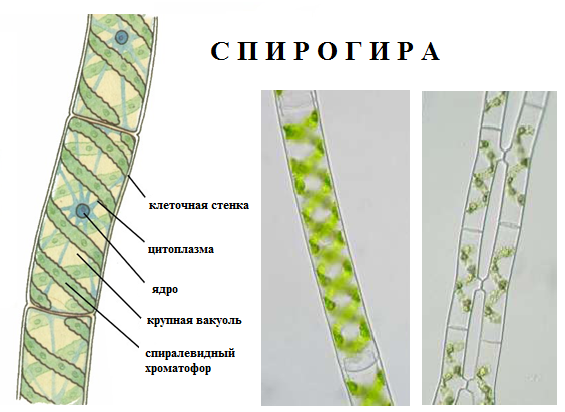

● Порядок Zygnematales – Зигнемовые

Типичный представитель – Spirogyra sp. (спирогира). Это неразветвленная нитчатая водоросль, обитающая в пресных водоемах. Каждая нить покрыта слизистым чехлом. Клетки цилиндрические, одноядерные. Имеют характерный спиралевидный хроматофор, в котором располагаются пиреноиды (рис. 50).

Рис. 50. Спирогира.

☼ Отдел ХАРОВЫЕ ВОДОРОСЛИ, или ЛУЧИЦЫ – CHAROPHYTA

К этому отделу относятся наиболее высокоорганизованные водоросли, характеризующиеся тем, что их нитчатые многоклеточные талломы обладают сложной морфологической организацией и единственным исключением среди водорослей – многоклеточными половыми органами, которые некоторые исследователи рассматривают как редуцированный гаметофит.

Единственный класс Charophyceae (Харофициевые), порядок – Charales (Харалевые), с типичным представителем – Chara sp. (рис. 51).

В настоящее время харовые водоросли выделены в самостоятельный отдел, так как они эволюционно наиболее продвинутые водоросли, а раньше, учитывая наличие хлорофиллов a и b, а также крахмала в качестве запасного вещества, лучицы изучались как класс в составе зеленых водорослей.

Численность: около 300 видов.

Среда обитания: чаще всего водоемы с пресной, особенно с жесткой известковой водой (озера, старицы рек), где они образуют густые заросли. Некоторые виды встречаются и в морских заливах.

Морфология. Это крупные водоросли со сложнорасчлененным талломом, внешне сходные с некоторыми высшими растениями (хвощ, роголистник). Таллом может достигать 1 метра в длину, прикрепляется к субстрату с помощью ризоидов. У харовых отмечается апикальный (верхушечный) рост, а также боковые ответвления в виде мутовок от четко выраженного главного стебля. Таллом трихальной структуры дифференцирован на узлы и междоузлия. Междоузлия состоят из одной длинной клетки, которая может обрастать корой из узких клеток.

Рис. 51. Хара ломкая (Chara fragilis).

Строение клетки: клетка харовых имеет инкрустированную оболочку (она толстая, пропитана солями кальция). В молодых клетках ядро одно, но с возрастом оно делится, и клетка становится многоядерной. В клетке много хроматофоров, они лишены пиреноидов. Хроматофоры зелёные, содержат хлорофиллы a и b, из дополнительных пигментов –ликопин. Запасное вещество – крахмал.

Размножение:

1) бесполое размножение с помощью зооспор отсутствует;

2) вегетативное происходит с помощью «клубеньков», формирующихся на ризоидах, или частями таллома;

3) половое размножение оогамного типа, органы полового размножения – оогонии и антеридии – многоклеточные, у харовых они достигают наивысшего развития среди всех водорослей.

Роль в природе, жизни человека и в биогеоценозах. Роль харовых водорослей сравнительно не велика, однако там, где они поселяются, проявляется их влияние на гидрологический режим и биологические особенности водоёмов. Режим водоёма становится более устойчивым, и в нём формируется особый биоценоз. На талломах харовых развивается множество эпифитов – микроскопических водорослей и бактерий, служащих кормом для беспозвоночных, поедаемых рыбой. В густых зарослях этих водорослей находят приют и защиту молодые рыбки и мелкие животные. Замечено, что в водоёмах с обильным развитием харовых водорослей отсутствуют или слабо развиты личинки комаров. Предполагают, что это обусловлено действием антибиотиков, выделяемых харовыми водорослями.

Харовые служат источником пищи для водоплавающих птиц, особенно на путях их осенних перелётов. Птицы используют, главным образом, ооспоры, заполненные крахмалом и каплями жира.

В Швейцарии харовые водоросли используют в качестве удобрения тяжёлых почв благодаря обилию в них извести. Иногда при больших естественных скоплениях и образовании отложений они образуют лечебные грязи. Их также используют для очистки тяжёлых органических жидкостей (например, при сахароварении). Очень широкое применение харовые водоросли получили как удобный объект для физиологических и биофизических исследований. Огромные размеры клеток, составляющие междоузлия, позволяют изучать такие явления как проницаемость цитоплазматических мембран, закономерности движения цитоплазмы, биоэлектрические потенциалы клетки и т.п.