- •1. Требования к подготовке педагога профессионального обучения

- •2. Характеристика воспитательной работы педагога профессионального обучения

- •3. Государственный стандарт рф начального профессионального образования

- •Критерии, применяемые при определении вида образовательного учреждения начального профессионального образования по уровню и направленности реализуемых образовательных программ

- •Критерии, применяемые при установлении государственного аккредитационного статусаобразовательному учреждению

- •4. Современные педагогические технологии: понятие, классификация, применение

- •5. Сущность, закономерности и принципы процесса профессионального обучения

- •6. Цели, задачи и содержание теоретической подготовки в системе профессионального образования

- •7. Основные этапы развития зарубежной педагогики

- •8. Воспитание: понятие, закономерности и принципы

- •9. Зарубежные теории личности

- •10. Задачи, цели и основные компоненты профессионального образования

- •2. Стабильность и изменчивость образования.

- •3. Выделение качества профессионального образования.

- •4. Теоретическое и практическое обучение.

- •5. Стандарты оценки преподавателя и квалификационные требования к специалисту.

- •7. Декларируемый гуманистический и фактический технологический подходы к оценке качества образования студента.

- •8. Владение выпускником фундаментальными знаниями и слабая готовность выполнять профессиональные обязанности.

- •11. Образование как общественное явление и педагогический процесс: его сущность, структура и основное содержание

- •Педагогическое взаимодействие

- •Основные компоненты педагогического процесса

- •Этап подготовки педагогического процесса

- •Этап осуществления педагогического процесса

- •Цель – принципы – содержание – методы – средства – формы

- •12. Возрастные особенности становления личности

- •13.Организация коллектива как средства воспитательного влияния

- •14. Подготовка педагога профессионального обучения к занятиям по предмету

- •4.1. Понятие педагогического проектирования

- •4.2. Метод проектов

- •4.3. Принципы педагогического проектирования

- •4.4. Общий алгоритм педагогического проектирования (с.Я. Батышев)

- •Типология уроков

- •Типология и структура уроков

- •Подготовка учителя и учащихся к уроку

- •15. Основные этапы развития отечественной педагогики

- •16. Методология научно-педагогического исследования

- •17. Формы и содержание самостоятельной работы учащихся в системе профессионального образования

- •18. Эмоционально-волевая сфера личности

- •19. Дидактика как раздел общей педагогики: основные понятия, принципы и закономерности

- •20. Методы профессионального обучения

- •21. Индивидуально-типологические свойства личности

- •22. Развитие и современное состояние профессиональной школы

- •Преобразования Петра I в области педагогики

- •Педагогика «гражданского воспитания» и «трудовой школы».

- •Педагогика «действия».

- •Развитие системы народного образования в период восстановления народного хозяйства и социалистической индустриализации

- •"Болонский процесс"

- •Участники конференции пришли к согласию в том, что:

- •Рекомендации и предложения участников конференции:

- •23. Организационные формы обучения в профессиональной подготовке

- •24. Личность: понятие, структура, факторы развития

- •25. Мотивационная сфера личности. Учебные мотивы

- •26. Формы и виды контроля в профессиональном обучении

- •27. Познавательная сфера личности

- •28. Психологические аспекты профессионального становления личности в системе профессиональной подготовки и профессиональной деятельности

- •29. Дидактические средства и методика их применения в процессе профессионального обучения

- •30. Роль семьи в воспитательном процессе

- •31. Профессиональная ориентация и профессиональное самоопределение личности

- •32. Основы организации коммуникативного взаимодействия в педагогическом процессе

- •33. Учёт психофизиологических параметров человека в организации учебно-профессиональной деятельности

- •34. Деятельность: структура, функции, виды. Учебная деятельность

- •Объект, предмет и задачи методики профессионального обучения

- •Исторические сведения о методики профессионального обучения как науки

- •Перспективы развития методики профессионального обучения

- •Роль учебного предмета «Методика профессионального обучения» в подготовке педагогов профессионального обучения

- •36. Понятие о профессии, специальности, квалификации, квалификационном разряде

- •37. Психологические особенности учащихся профессиональной школы

- •Социальный портрет учащегося системы нпо

- •Воспитательная работа как необходимое условие становления личности

- •38. Психология взрослости: особенности, кризисы, возможности развития

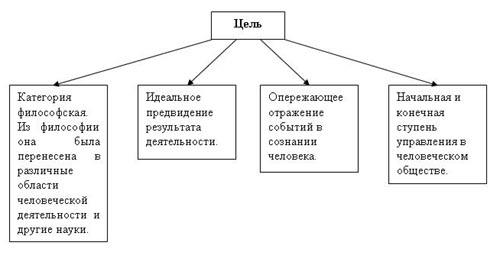

- •39. Понятие и классификация педагогических целей

- •Цель образования и обучения

- •1.Цели образования и обучения как системообразующий фактор в педагогике.

- •2.Классификация целей образования и обучения.

- •3.Бихевиоризм и цели образования и обучения

- •40. Психолого-педагогическая диагностика: цели и средства

- •41. Стимулирование учащихся в процессе профессиональной подготовки

- •42. Психология личности педагога профессионального обучения

3.Бихевиоризм и цели образования и обучения

Технология полного перевода учебных целей на язык внешне выраженных наблюдаемых действий сложилась в 50-60-е гг. прошлого века, под влиянием идей и методов бихевиоризма, одного из ведущих направлений американской психологии. Этот подход представляет обучение как выработку у студента заведомо определенного «наблюдаемого поведения», то есть четко заданного набора наблюдаемых действий.

Последовательное бихевиористское описание и разложение учебных целей (а с ними – и всего хода обучения) предполагает построение обучения на основе набора обособленных навыков. Н.Ф. Талызина отмечала, что если сводить цели обучения к внешним признакам, то невозможно судить о внутренних (психических) сдвигах, происходящих в сознании студентов.

Таким образом, в бихевиористском описании учебных целей проявляются общие (методологические) представления о том, что:- общий результат обучения равен простой сумме частных учебных результатов (целое равно сумме частных);- учебная деятельность тождественна совокупности наблюдаемых учебных действий, совершаемых в ходе учебного процесса.

Следует ли полностью отказываться от перевода ожидаемых результатов учебной деятельности на язык «наблюдаемых действий»? Видимо, вопрос следует решать гибко, исходя из границ применимости самой бихевиористской модели деятельности, в частности – учебной. В одних случаях результат обучения можно представить как поддающийся разбивке на составные части, поддающиеся поэлементной обработке. В этих случаях «целое равно сумме частей», и бихевиористская схема срабатывает. В других случаях целое не сводится к сумме частей или эти части невозможно однозначно описать. Конкретизация учебных целей при этом возможна, но затруднительна, ее нельзя провести однозначно. Однако можно воспользоваться уточненным описанием цели (например, высшие категории таксономии Б. Блума).

Итак, описание результата обучения через «наблюдаемые действия» в большинстве случаев дает лишь примеры, частные проявления более общей цели.

Поэтому идентифицируемая цель представляет собой не абсолютную, полную характеристику желаемого результата, а ее приближенный, максимально достижимый при наличных возможностях описания вариант. Постепенный перевод общих учебных целей в конкретные должен носить не упрощенно-линейный характер, а проводиться «с оглядкой» на более полное представление о цели.

Цели и основные задачи модернизации образования

Главная задача российской образовательной политики - обеспечение современного качества образования на основе сохранения его фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным потребностям личности, общества и государства.

Модернизация образования - это политическая и общенациональная задача, она не должна и не может осуществляться как ведомственный проект. Интересы общества и государства в области образования не всегда совпадают с отраслевыми интересами самой системы образования, а потому определение направлений модернизации и развития образования не может замыкаться в рамках образовательного сообщества и образовательного ведомства. Активными субъектами образовательной политики должны стать все граждане России, семья и родительская общественность, федеральные и региональные институты государственной власти, органы местного самоуправления, профессионально-педагогическое сообщество, научные, культурные, коммерческие и общественные институты.

Цель модернизации образования состоит в создании механизма устойчивого развития системы образования.

Для достижения указанной цели будут решаться в первоочередном порядке следующие приоритетные, взаимосвязанные задачи:

- обеспечение государственных гарантий доступности и равных возможностей получения полноценного образования;

- достижение нового современного качества дошкольного, общего и профессионального образования;

- формирование в системе образования нормативно-правовых и организационно-экономических механизмов привлечения и использования внебюджетных ресурсов;

- повышение социального статуса и профессионализма работников образования, усиление их государственной и общественной поддержки;

- развитие образования как открытой государственно-общественной системы на основе распределения ответственности между субъектами образовательной политики и повышения роли всех участников образовательного процесса: обучающегося, педагога, родителя, образовательного учреждения.

Основой современной образовательной политики государства является социальная адресность и сбалансированность социальных интересов. Стратегические цели модернизации образования могут быть достигнуты только в процессе постоянного взаимодействия образовательной системы с представителями национальной экономики, науки, культуры, здравоохранения, всех заинтересованных ведомств и общественных организаций, с родителями и работодателями.

Осуществление модернизации образования затрагивает практически каждую российскую семью. Суть изменений в образовании, их цели, направления, методы должны регулярно разъясняться населению, а результаты общественного мнения должны пристально изучаться органами управления образованием и руководителями образовательных учреждений и учитываться при проведении модернизации образования.

Итак, прежде чем педагог начнет занятие, он должен ясно понимать результаты деятельности учащихся на уроке. Таким образом, в рамках подготовки к уроку перед ним стоит задача — определить учебные цели занятия.

В отечественной педагогике распространена точка зрения, согласно которой цель урока должна определить отбор содержания, т.е. должна быть поставлена перед проведением методического анализа. Поэтому очень часто цели урока в учебных заведениях профессионально-технического образования носят характер общих установок, требований квалификационных характеристик, задач образовательной системы. Общая цель может служить только отбору содержания учебного материала урока. Отобранное и сконструированное в ходе методического анализа содержание позвляет выявить и сформулировать конкретные, достижимые для учащихся и преподавателя цели урока.

Учебные (когнитивные) цели описывают достигаемый результат, которым учащийся должен располагать в конце изучения темы и который выражается в психологических новообразованиях личности учащегося, новых знаниях и умениях, приемах познавательной деятельности.

В 1956 г. В.Блум и его сотрудники описали таксономию учебных целей. Для преподавателя представляет интерес классификация учебных целей для когнитивной области. В. Блум выделил шесть когнитивных уровней: знание, понимание, применение, анализ, синтез, оценка. На каждом когнитивном уровне учащийся может выполнять соответствующие этому уровню виды деятельности. Можно заметить, что чем выше когнитивный уровень, тем более сложную мыслительную работу требуется совершать учащемуся в процессе познавательной деятельности.

В нашем исследовании под когнитивной целью следует понимать цель, которая формулируется преподавателем для учащихся и описывает планируемый на заданном когнитивном уровне результат их учебно-познавательной деятельности на уроке.

Под обучающей целью мы понимаем цель, которая формулируется для преподавателя и описывает планируемый результат его педагогической деятельности на уроке.

Заключительной процедурой в структуре методического анализа учебного материала является рефлексия. Это особая деятельность педагога с собственным сознанием и структурами обучающей и методической деятельности и мыследеятельности. Рефлексия — центральный и основной механизм развития деятельности. Психологический смысл рефлексии состоит в том, что, решая мыслительные задачи, человек приходит к пониманию того, почему и как они решаются. Рефлексия, по существу, есть контроль и оценка человеком собственных действий.

Приемы рефлексии: уточнение, сомнение, вопрос, утверждение, предположение, выражение уверенности, установление причинно-следственных связей, анализ результатов.

Исследованиями в области рефлексивной психологии доказано, что появление рефлексии означает возникновение нового самосознания; развитие рефлексии связывается с развитием, расширением сознания, формированием обобщающего способа действия. Каждый педагог профессиональной школы должен уметь подвергать рефлексии свои смысловые структуры сознания, отражающие реальность. Обращенность педагога на свой способ действия создает предпосылки, обеспечивающие, в свою очередь, развитие предметно-профессиональной мыследеятельности.

Педагогическая цель– это предвидение педагогом и учащимся результатов их взаимодействия в форме обобщенных мысленных образований, в соответствии с которыми затем отбираются и соотносятся между собой все остальные компоненты педагогического процесса.

|

Понятие цель неразрывно связано с понятием «задача». Задача - порция, часть цели. Педагогическая задача – это результат осознания педагогом цели обучения или воспитания, а также условий и способов ее реализации на практике.