Вопрос 1.

Области применения:

-связь (более 50% всего объема продукции);

-промышленные телеметрические системы;

- кабельное телевидение;

- вычислительная техника;

- военная промышленность.

Основными причинами развития волоконной оптики являлись:

-

переход из радиодиапазона в световой

диапазон э/м волн увеличивает несущую

частоту в

раз, что соотв. увеличивает и объем

передаваемой информации. Скорости

передачи современных волоконно-оптических

систем (ВОС) составляют 1-10 Гбит/c,

что позволяет передавать по одному

каналу связи такие гигантские массивы

как 2 млн телефонных разговоров или 2

тыс. телевизионных программ одновременно.

раз, что соотв. увеличивает и объем

передаваемой информации. Скорости

передачи современных волоконно-оптических

систем (ВОС) составляют 1-10 Гбит/c,

что позволяет передавать по одному

каналу связи такие гигантские массивы

как 2 млн телефонных разговоров или 2

тыс. телевизионных программ одновременно.

- использование кварца или пластмассы в качестве сырья взамен меди и свинца позволяет отказаться от металла, запасы которых могут исчезнуть. Уже сейчас стоимость оптического кабеля меньше, чем стоимость радиорелейных кабелей, передающих ту же область информации.

- доступные в настоящее время скорости модуляции светового излучения п/п лазеров и светодиодов, чувствительных к быстродействию фотоприемников, позволяют стыковать опто-электронные и передающие модули по стандартным системам импульсно кодовой стимуляции на 8, 34, 140 и 560 мб/сек.

- достигнутые в настоящее время потери в оптических световодах до критически минимального уровня 0.2 Дб/км на длине волны 1.3 мкм позволяет увеличить расстояние между ретрансляторами до 30-50 км.

- высокое удельное сопротивление материалов, из которых изготавливают оптическое волокно (кварц, полимеры-изоляторы), позволяют сделать линии связи пассивными, т.е. без специальных электрических и прочих развязок или в зонах с различными потенциалами.

- т.к. э/м поля радиодиапазона не действуют на световые сигналы, возможна передача информации в условиях сильных э/м помех.

- сам принцип волоконно-оптической связи, а так же малые мощности, используемые в оптических излучателях, повышают скрытность передачи по оптическим волокнам и кабелям.

- при переходе на волоконно-оптическую базу резко (в 10-100 раз) уменьшается масса прокладываемых кабелей и трудоемкость по их изготовлению.Можно отметить, что при этом эти причины привели к тому, что в 80 гг. производство основных компонентов волоконно-оптических систем развивалось быстрее, чем робототехника.

Вопрос 2.

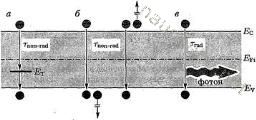

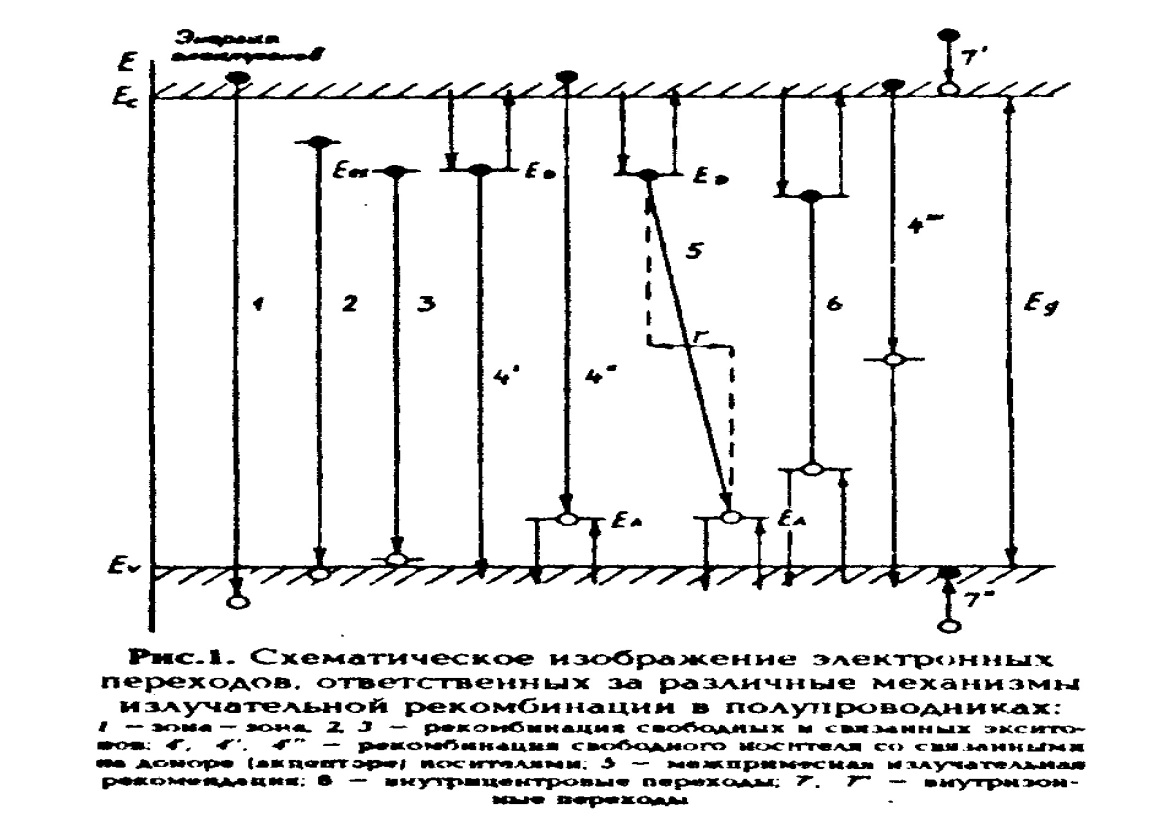

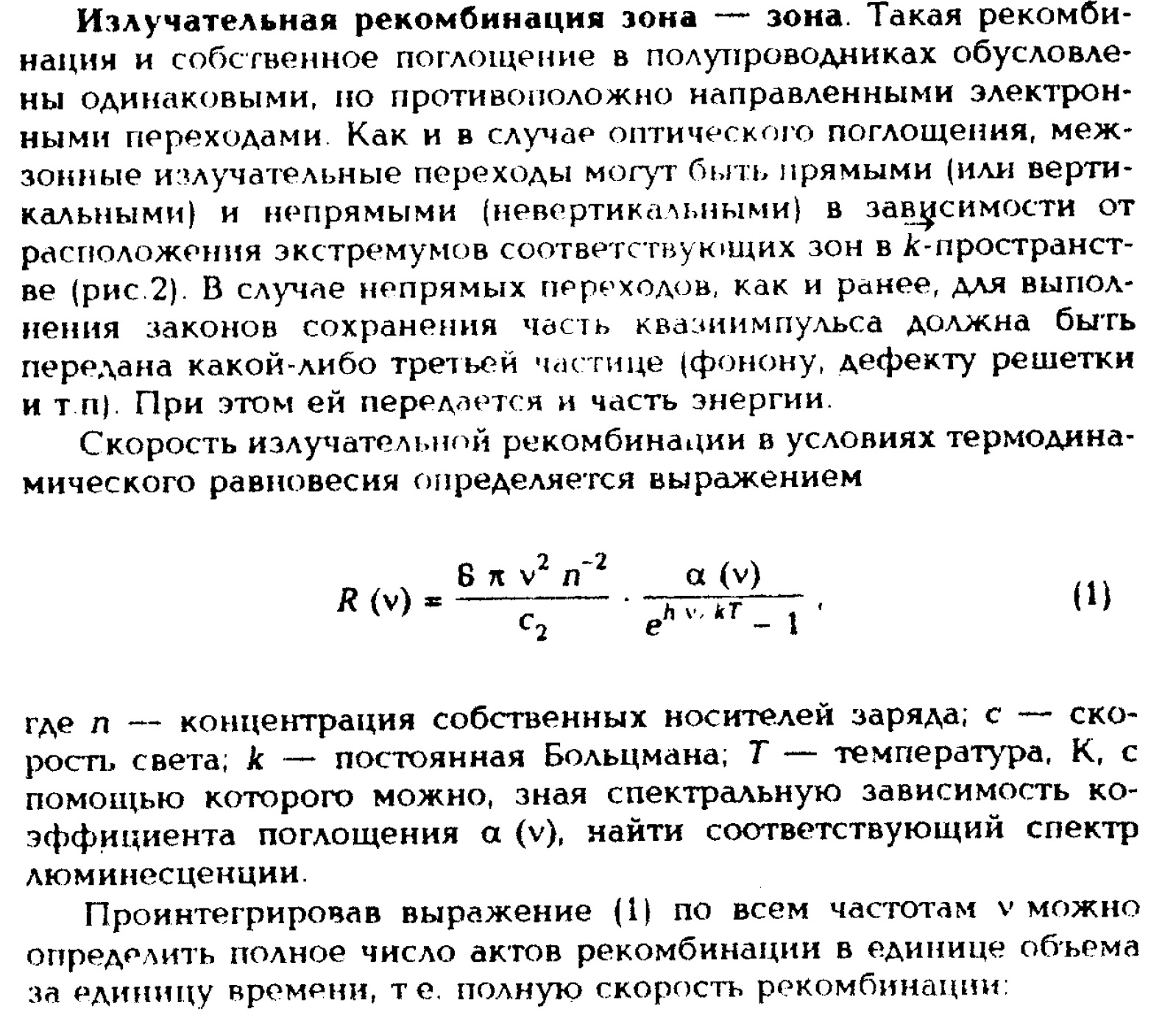

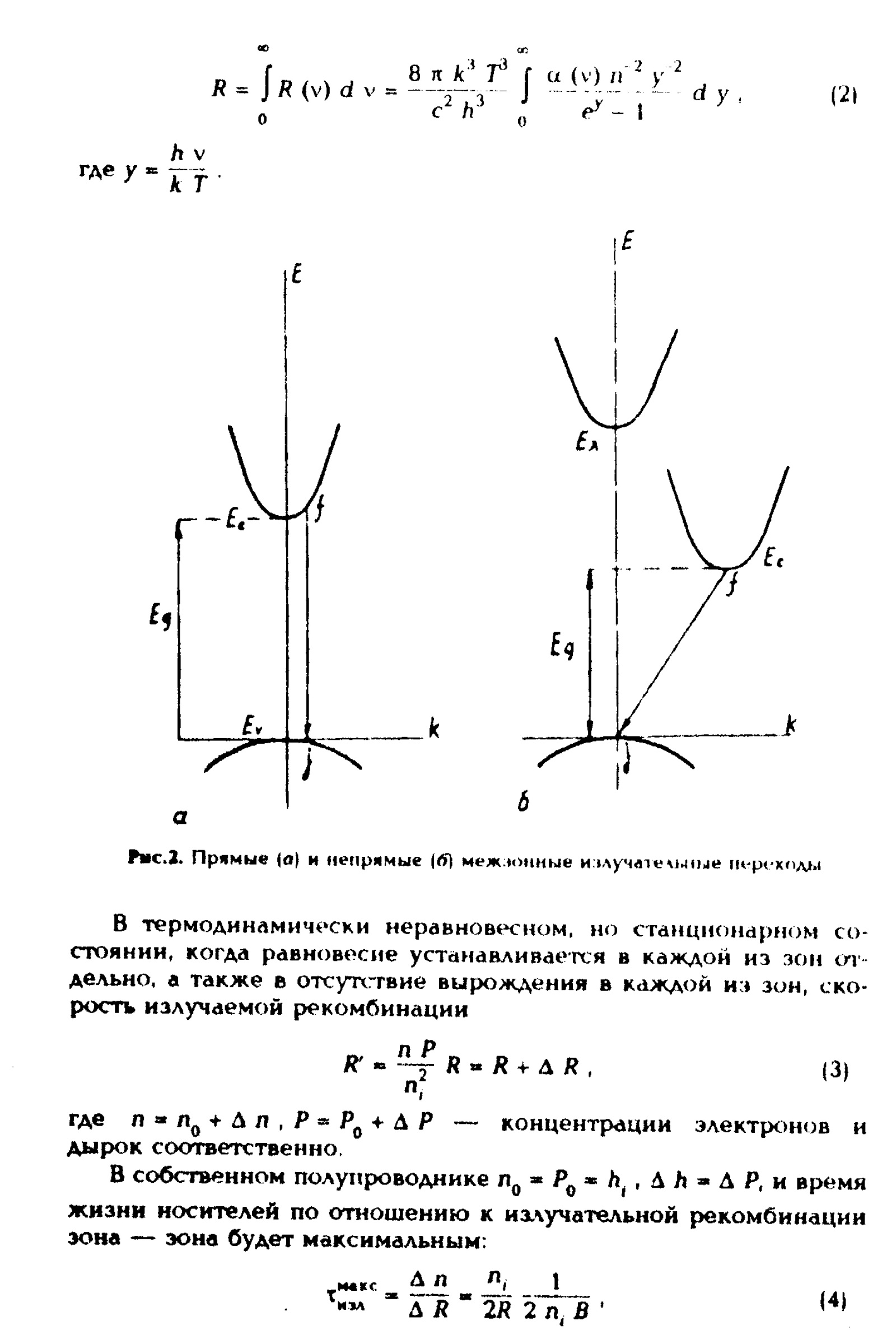

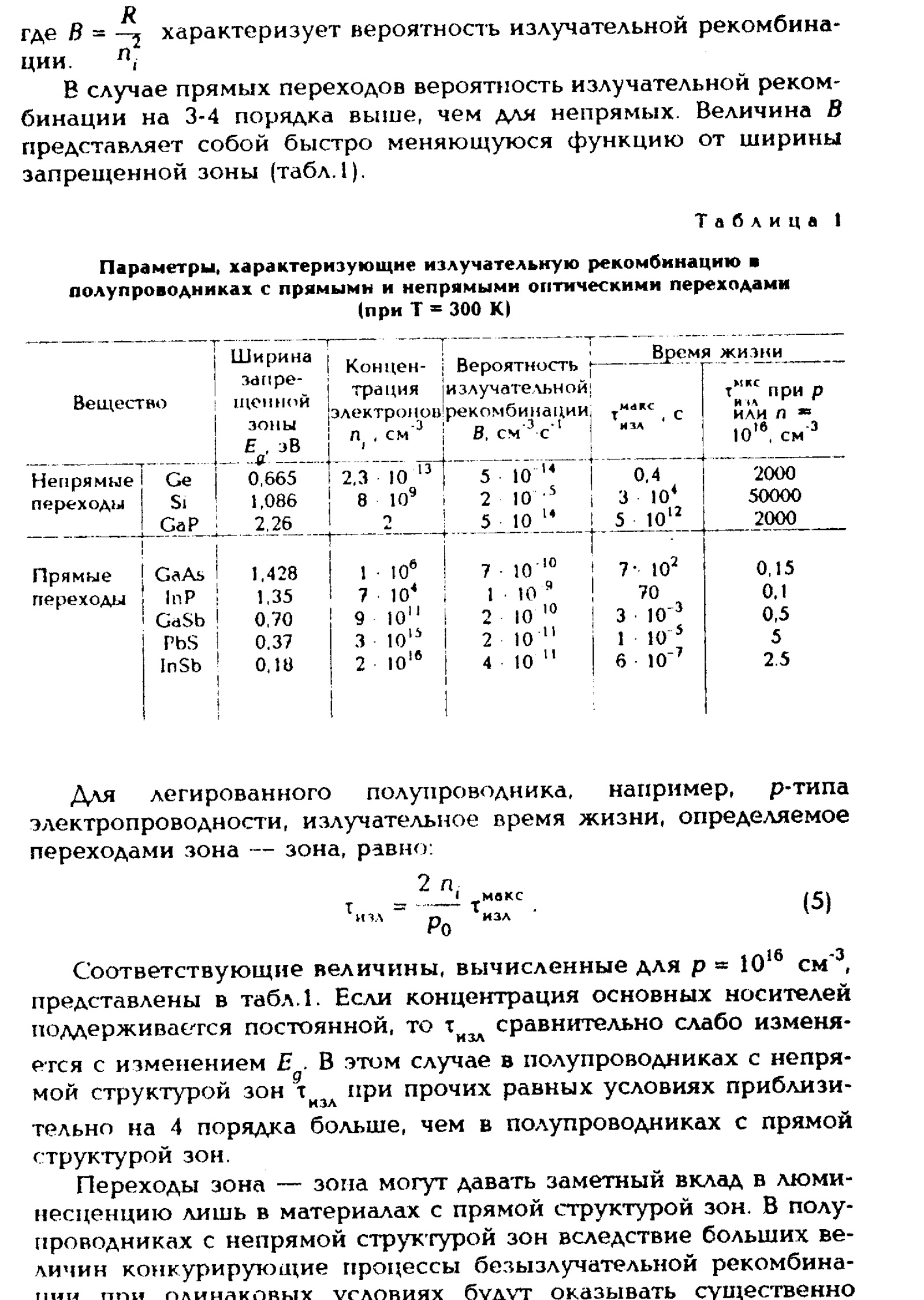

Рекомбинация в полупроводниках бывает в основном двух видов: излучательная и безизлучательная. На рис. 2.5 показано, что в каждом акте излучательной рекомбинации происходит возбуждение одного фотона с энергией, равной ширине запрещенной зоны. В ходе безызлучательной рекомбинации энергия электрона расходуется на возбуждение колебаний атомов кристаллической решетки, т. е. преобразуется в тепло. По этой причине в излучающих устройствах акты безизлучательной рекомбинации считаются нежелательными.

Рис. 2.5. Излучательная рекомбинация электронно-дырочной пары, сопровождающаяся возбуждением фотона с энергиейhv—Eg(а). В ходе безызлучательной рекомбинации энергия, высвобождаемая при рекомбинации электронно- дырочной пары, передается фононам (б) (Shockley, 1950)

Рис. 2.6. Зонные диаграммы, иллюстрирующие разные типы люминесценции: а — безизлучательная рекомбинация через примесные центры, б —безизлучательная Оже-рекомбинация, в — излучательная рекомбинация

Существует несколько физических механизмов безизлучательной рекомбинации. Причиной ее часто является наличие в кристаллической решетке различных дефектов — атомов примесей, собственных дефектов, дислокаций и их скоплений. В сложных полупроводниках собственными дефектами могут быть междоузлия и вакансии (Longini, Greene, 1956; Baraff, Schluter, 1985). По структуре энергетических уровней такие дефекты сильно отличаются от замещаемых атомов полупроводника. Собственные дефекты часто образуют один или несколько энергетических уровней внутри запрещенной зоны полупроводника.

Энергетические уровни в запрещенной зоне полупроводника являются эффективными центрами безызлучательной рекомбинации, особенно если эти уровни располагаются приблизительно в середине этой зоны. На рис. 2.6 схематично представлена рекомбинация носителей через примесные уровни. Такие примесные уровни часто называют центрами тушения люминесценции.

Рекомбинацию свободных носителей через глубокие примесные уровни первыми начали изучать Шокли, Рид и Холл (Hall, 1952; Shockley, Read, 1952), поэтому ее часто так и называют: рекомбинация Шокли-Рида-Холла). В работе Шокли и Рида (Shockley, Read, 1952) приведено выражение для скорости безызлучательной рекомбинации через центры захвата (ловушки) с энергиями ЕT и концентрацией примесей NT:

![]()

где ∆n = ∆р, VnиVp — тепловые скорости электронов и дырок, σnиσр — поперечные сечения захвата ловушек. Величины n1 и p1определяют концентрации электронов и дырок, для которых выполняются соотношения

![]()

где EFi— уровень Ферми собственного полупроводника

Билет 8.

Вопрос 1.

Вопрос 2.

Билет 9.

Вопрос 1.

Вопрос 2.

Билет 10.

Вопрос 1.

Вопрос 2.

Билет 11. Вопрос 1.

Вопрос 2.

Билет 12.

Вопрос 1.

Вопрос 2.

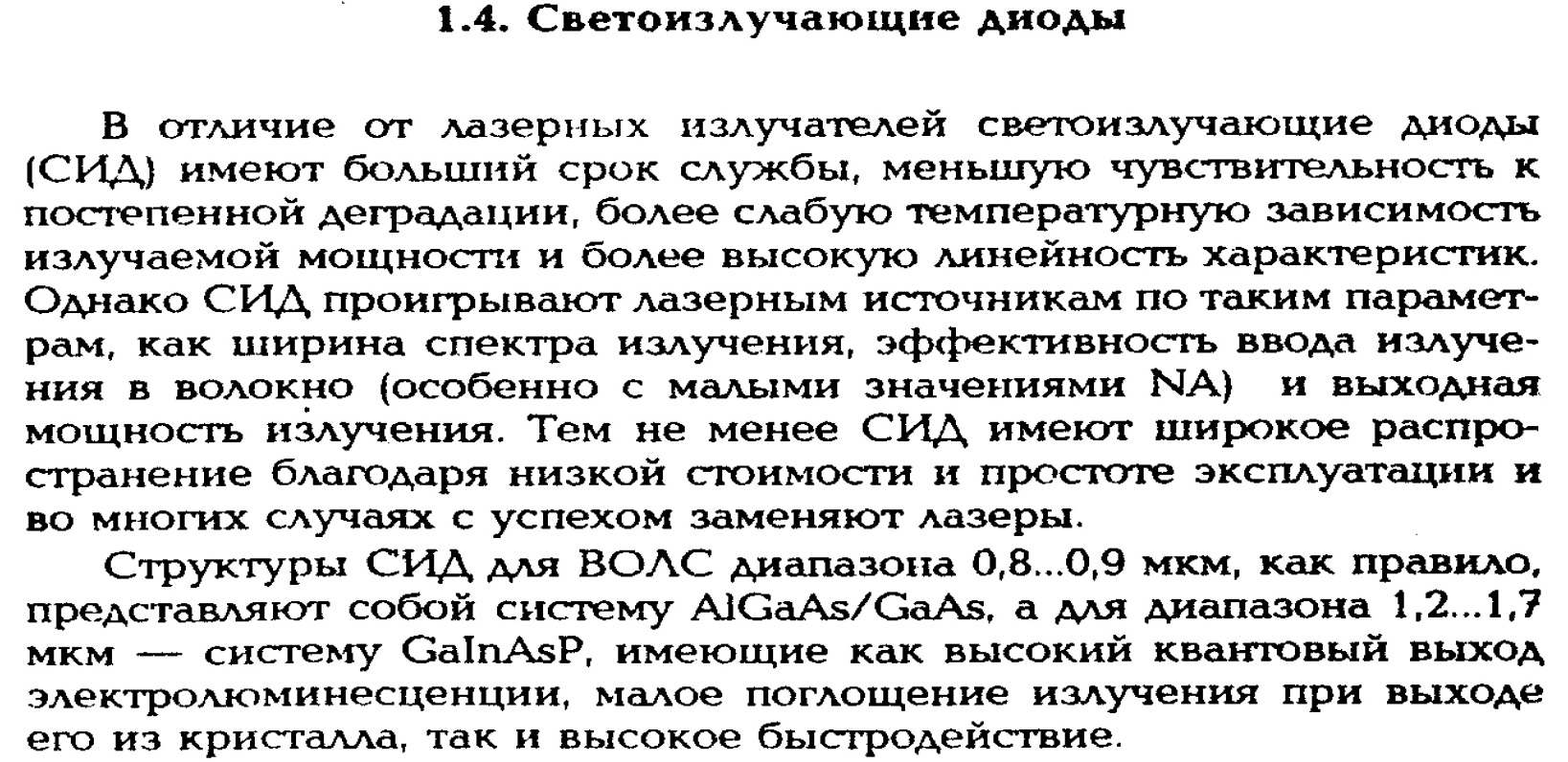

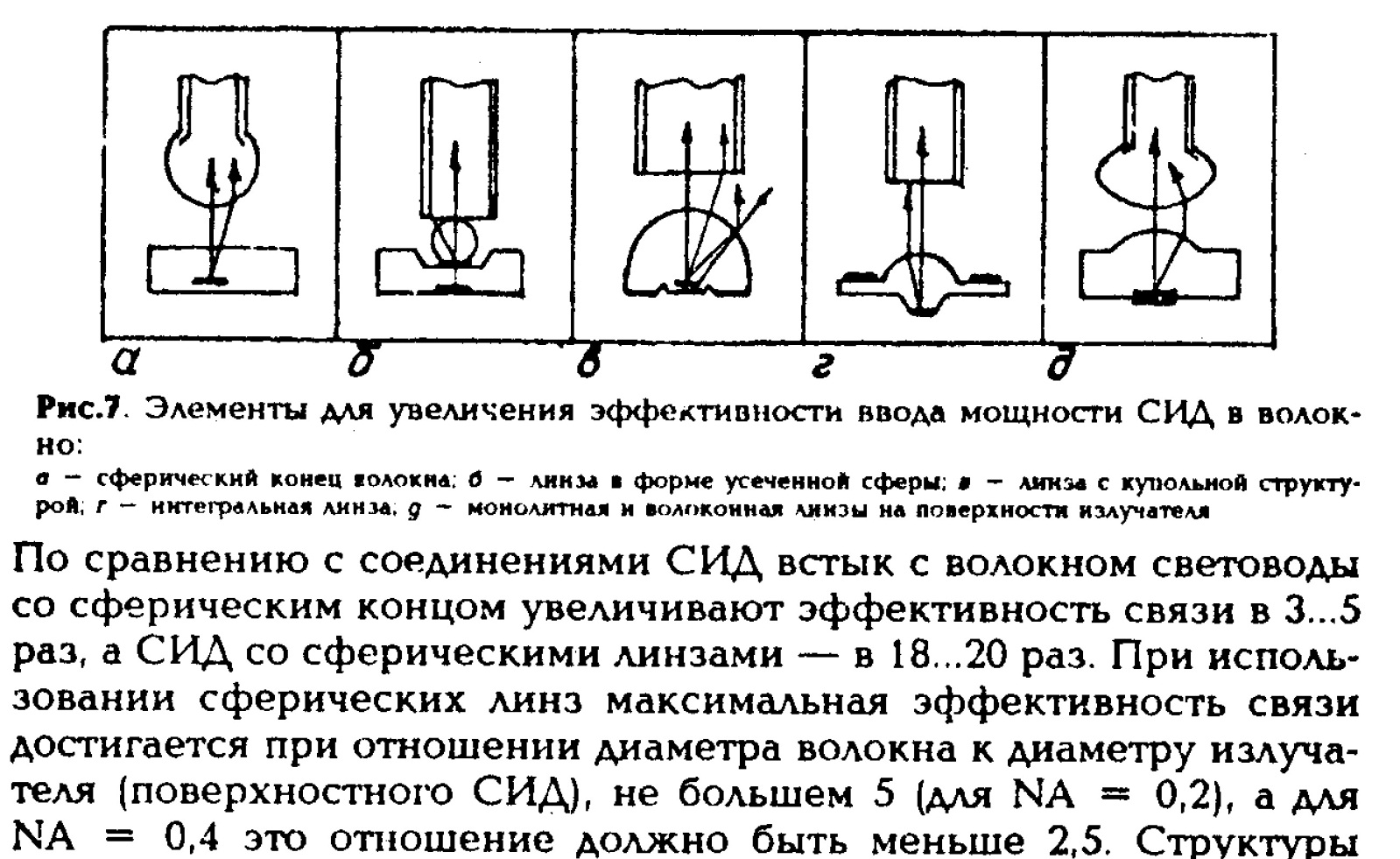

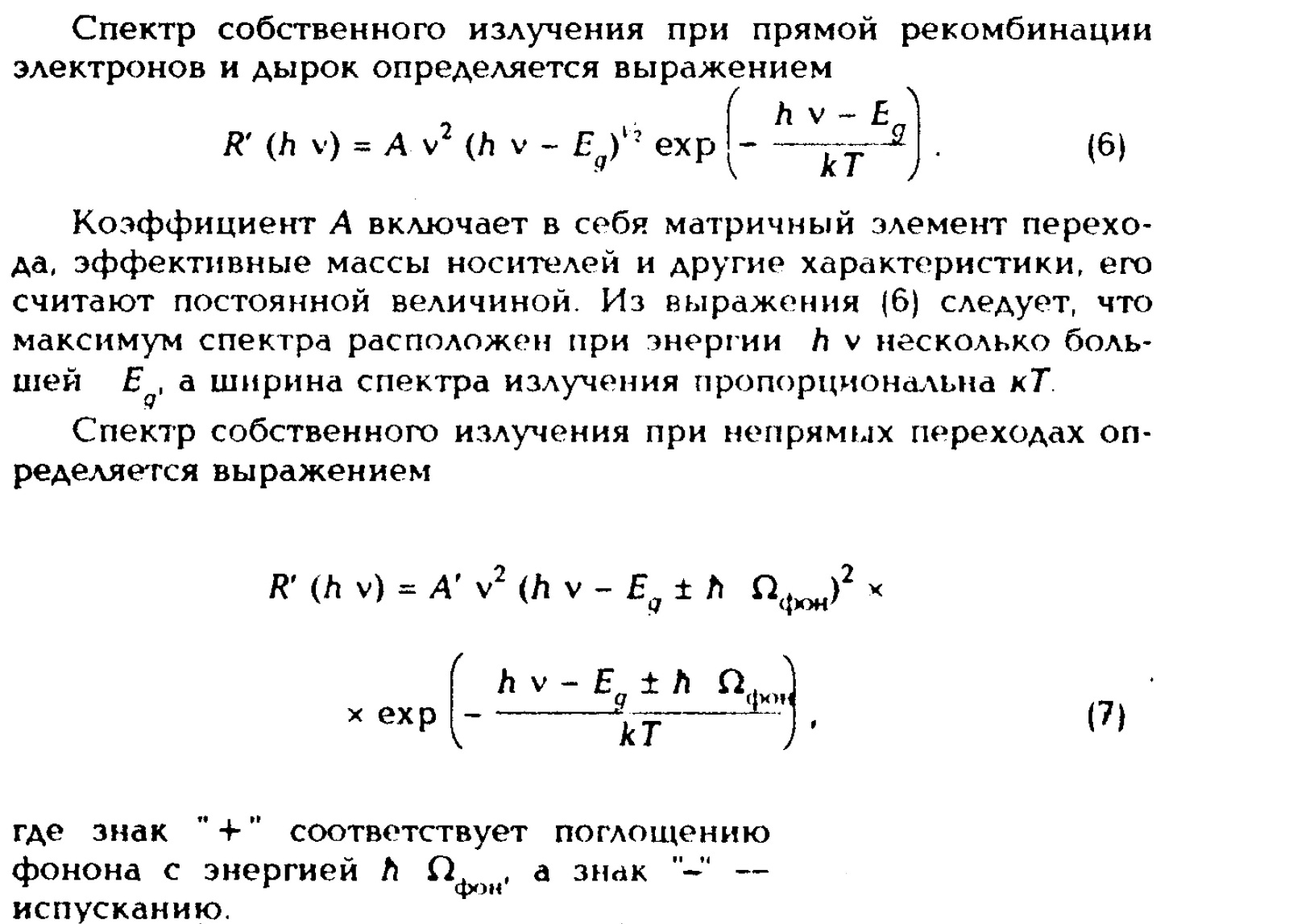

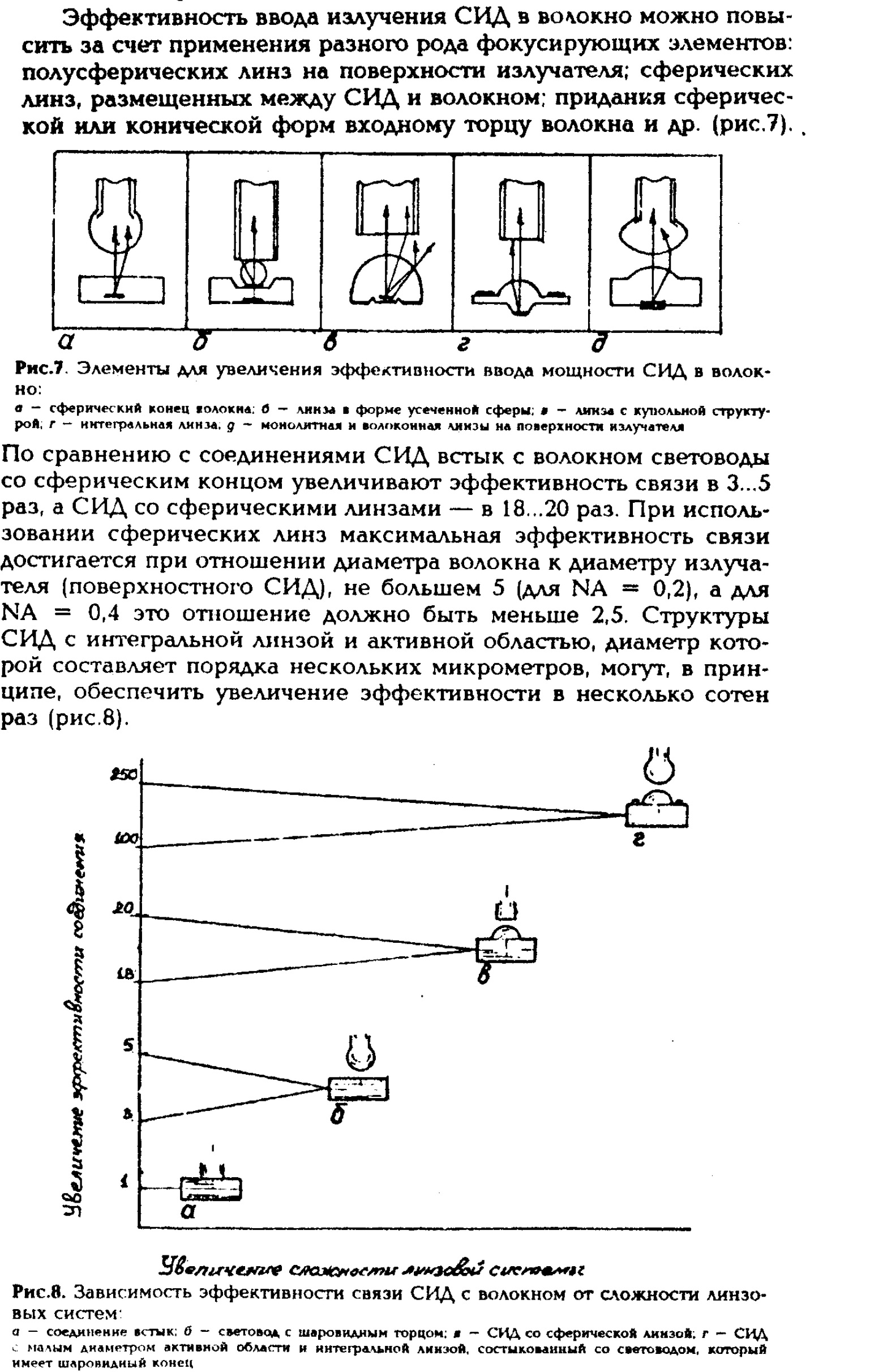

Ввод оптического излучения в оптоволокно может осуществляться различными способами.

Рис.

1

Рис.

1

Ввод излучения для одномодового режима должен осуществляться узким лучом точно вдоль оси оптоволокна. В качестве оптического источника излучения здесь применим только лазерный диод.

Для многомодовой передачи может использоваться и более дешевый светодиодный излучатель, имеющий более широкую диаграмму направленности излучения.

Возможно применение и новых дешевых излучателей, но имеющих более узкую диаграмму направленности с большой интенсивностью излучения. Таким источником оптического излучения является поверхностно-излучающий лазер с вертикальным объемным резонатором VCSEL (Vertical Cavity Surface Emitting Laser), работающий на длинах волн 850 нм и 1300 нм. Применение данного источника излучения особенно экономически выгодно на длине волны 850 нм.

Билет 13.