- •Механизм образования мочи

- •Механизмы всасывания

- •Состав и свойства кишечного сока

- •Пищеварение и функции пищеварительной системы

- •Пищеварительные ферменты и их роль

- •Внешнее дыхание

- •Внутриплевральное и внутрилегочное давление

- •Вентиляция легких и легочные объемы

- •Газообмен и транспорт газов

- •Газообмен в легких и тканях

- •Кислородная емкость крови

- •Газообмен в легких

- •Состав вдыхаемого, выдыхаемого и альвеолярного воздуха

- •Парциальное давление и напряжение газов

- •Газообмен в легких

- •Перенос газов кровью

Перенос газов кровью

Кровь переносит кислород и углекислый газ. В крови, как и во всякой жидкости, газы могут находиться в двух состояниях: в физически растворенном и химически связанном. И кислород и углекислый газ в очень небольшом количестве растворяются в плазме крови. Большая часть кислорода и углекислого газа переносится в химически связанном виде.

Основной переносчик кислорода - гемоглобин крови. 1 г гемоглобина связывает 1,34 мл кислорода. Гемоглобин обладает способностью вступать в соединение с кислородом, образуя оксигемоглобин. Чем выше парциальное давление кислорода, тем больше образуется оксигемоглобина. В альвеолярном воздухе парциальное давление кислорода 100-110 мм рт. ст. При таких условиях 97% гемоглобина крови связывается с кислородом. Кровь приносит к тканям кислород в виде оксигемоглобина. Здесь парциальное давление кислорода низкое, и оксигемоглобин - соединение непрочное - высвобождает кислород, который используется тканями. На связывание кислорода гемоглобином оказывает влияние и напряжение углекислого газа. Углекислый газ уменьшает способность гемоглобина связывать кислород и способствует диссоциации оксигемоглобина. Повышение температуры также уменьшает возможности связывания гемоглобином кислорода. Известно, что температура в тканях выше, чем в легких. Все эти условия помогают диссоциации оксигемоглобина, в результате чего кровь отдает высвободившийся из химического соединения кислород в тканевую жидкость.

Свойство гемоглобина связывать кислород имеет жизненно важное значение для организма. Иногда люди гибнут от недостатка кислорода в организме, окруженные самым чистым воздухом. Это может случиться с человеком, оказавшимся в условиях пониженного давления (на больших высотах), где в разреженной атмосфере очень низкое парциальное давление кислорода. 15 апреля 1875 г. воздушный шар "Зенит", на борту которого находились три воздухоплавателя, достиг высоты 8000 м. Когда шар приземлился, то в живых остался только один человек. Причиной гибели людей было резкое снижение парциального давления кислорода на большой высоте. На больших высотах (7-8 км) артериальная кровь по своему газовому составу приближается к венозной; все ткани тела начинают испытывать острый недостаток в кислороде, что и приводит к тяжелым последствиям. Подъем на высоту более 5000 м обычно требует пользования особыми кислородными приборами.

При специальной тренировке организм может приспосабливаться к пониженному содержанию кислорода в атмосферном воздухе. У тренированного человека углубляется дыхание, увеличивается количество эритроцитов в крови за счет усиленного образования их в кроветворных органах и поступления из депо крови. Кроме того, усиливаются сердечные сокращения, что приводит к увеличению минутного объема крови.

Для тренировки широко применяют барокамеры.

Углекислый газ переносится кровью в виде химических соединений - бикарбонатов натрия и калия. Связывание углекислого газа и отдача его кровью зависят от его напряжения в тканях и крови.

Кроме того, в переносе углекислого газа участвует гемоглобин крови. В капиллярах тканей гемоглобин вступает в химическое соединение с углекислым газом. В легких это соединение распадается с освобождением углекислого газа. Около 25-30% выделяемого в легких углекислого газа переносит гемоглобин.

74 Дыхание, его значение. Давление в плевральной полости

Дыхание обеспечивает газообмен в организме, являющийся необходимым звеном обмена веществ.

В основе лежат процессы окисления углеводов, жиров и белков, в результате чего освобождается энергия, обеспечивающая жизнедеятельность.

Быстрое приспособление дыхания к потребностям человека регулирует центральная нервная система (в продолговатом мозге имеется дыхательный центр).

Помимо этого, кора головного мозга обеспечивает выполнение дыхательных движений, необходимых для речи, пения.

Газообмен происходит в альвеолах легких. Воздух попадает в них по дыхательным путям: сначала в носовую полость, глотку (общий путь для воздуха и пищи), затем по дыхательной системе — гортани, дыхательному горлу, бронхам. Последние, разветвляясь, несут кислород в легочные альвеолы.

Значение дыхания и химизм процесса

На всех стадиях своего развития человек был тесно связан с окружающей его природой. Но с тех пор как появилось высокоиндустриальное общество, опасное вмешательство человека в природу резко усилилось, расширился объём этого вмешательства, оно стало выражать разнообразные проявления и сейчас грозит стать глобальной опасностью для человечества. Расход невосполнимых видов сырья повышается, все больше пахотных земель выбывает из экономики, так на них строятся города и заводы. Человеку приходится все больше вмешиваться в хозяйство биосферы - той части нашей планеты, в которой существует жизнь. Биосфера Земли в настоящее время подвергается нарастающему антропогенному воздействию. При этом можно выделить несколько наиболее существенных процессов, любой из которых не улучшает экологическую ситуацию на планете. Наиболее масштабным и значительным является химическое загрязнение среды несвойственными ей веществами химической природы. Среди них - аэрозольные и газообразные загрязнители промышленно-бытового происхождения. Прогрессирует и накопление углекислого газа в атмосфере. Дальнейшее развитие этого процесса будет усиливать нежелательную тенденцию в сторону повышения среднегодовой температуры на планете. Все загрязняющие атмосферный воздух вещества в большей или меньшей степени оказывают отрицательное влияние на здоровье человека.

Вызывает тревогу у экологов и продолжающееся загрязнение Мирового океана нефтью и нефтепродуктами, достигшее уже 1/5 его общей поверхности. Нефтяное загрязнение таких размеров может вызвать существенные нарушения газо- и водообмена между гидросферой и атмосферой. Не вызывает сомнений и значение химического загрязнения почвы пестицидами и ее повышенная кислотность, ведущая к распаду экосистемы. В целом все рассмотренные факторы, которым можно приписать загрязняющий эффект, оказывают заметное влияние на процессы, происходящие в биосфере.

73 Лимфообразование, лимфоток, их механизмы. Функциональное значение лимфатической системы.

Лимфообразование

Механизм образования лимфы основывается на процессах фильтрации, диффузии и осмоса, разности гидростатического давления крови в капиллярах и межтканевой жидкости. Среди этих факторов большое значение придают проницаемости лимфатических капилляров в связи с особенностями ультраструктурного строения их стенки и взаимоотношений с окружающей соединительной тканью.

Существует два пути, по которым различные по размеру частицы проходят через стенку лимфатических капилляров в их просвет — межклеточный и через эндотелий. Первый основан на том, что межклеточные щели стенок капилляров могут расширяться и пропускать из окружающих тканей крупнодисперсные частицы. Межклеточные соединения могут быть открытыми и закрытыми. Через открытые соединения, величина которых колеблется от 10 нм до 10 мкм, могут свободно проходить в зависимости от локализации и условий функционирования органа крупные и мелкие частицы. Второй путь транспорта веществ в лимфатический капилляр основан на их непосредственном прохождении через цитоплазму эндотелиальных клеток с помощью микропиноцитозных пузырьков и везикул. Прохождение жидкости и различных частиц по обоим путям осуществляется одновременно.

Лимфоотток

У низших позвоночных лимфа продвигается посредством автоматических сокращений расширенных участков лимфатических сосудов, имеющих утолщенную мышечную стенку, — лимфатических сердец. У высших позвоночных и человека образовавшаяся в капиллярах лимфа постоянно оттекает в грудной проток, правый лимфатический, яремный, подключичный протоки. Собирая лимфу из разных частей тела, протоки обеспечивают ее продвижение в вену.

В оттоке лимфы ведущее значение принадлежит силе напорного и проталкивающего действия жидкости, проникающей из межтканевого пространства в лимфатические капилляры. Этот обмен происходит на основе гидростатического давления, под действием которого кровь движется по микроциркуляторному руслу, а также на основе физико-химических закономерностей диффузии и осмоса. Следовательно, обмен зависит от разности между коллоидно-осмотическим давлением белков плазмы крови и тканевой жидкости. Вновь образующаяся лимфа механически вытесняет ту, которая ранее заполняла лимфатические капилляры. В мелких лимфатических сосудах давление лимфы составляет 8−10 мм вод. ст., а у места впадения грудного протока в венозную систему оно, как и в крупных

265

венах, ниже атмосферного. Такая разница давления также способствует оттоку лимфы.

В движении лимфы значительную роль играют ритмические сокращения стеноксамих лимфатических сосудов. Некоторые из них могут спонтанно сокращаться с частотой 8−10 в 1 мин. Волна сокращений продольной и циркулярной мускулатуры распространяется в центральном направлении и продвигает лимфу через поочередно открывающиеся и закрывающиеся клапаны.

На продвижение лимфы по сосудам существенное влияние оказывает сокращение скелетной мускулатуры, окружающей лимфатические пути. Эти сокращения создают своеобразный лимфатический насос, попеременно сдавливающий и расслабляющий сосуды. Лимфооттоку способствуют изменение внутрибрюшного давления и движение органов пищеварения, что создает непрерывный отток лимфы в брюшных лимфатических сосудах, а также пульсация аорты и дыхательные движения, вызывающие расширение грудного протока при вдохе и сдавливающие его при выдохе. Существование клапанов в месте впадения протоков в вену предотвращает заброс в них крови.

Скорость движения лимфы не одинакова в разных областях тела, однако она значительно меньше, чем скорость движения крови в венах. Например в шейном лимфатическом сосуде лошади она составляет 27−30 см/мин. В работающих органах отток лимфы многократно увеличивается. Лимфоотток зависит от рефлекторных влияний. Он изменяется при повышении давления в каротидном синусе и воздействиях на другие рефлексогенные зоны. При стимуляции идущих к лимфатическим сосудам симпатических волокон можно наблюдать полное прекращение движения лимфы в результате спазма лимфатических сосудов

Основные функции лимфатической системы и элементы ее строения

К основным функциям лимфатической системы относятся:

1) поддержание постоянства объема и состава тканевой жидкости;

2) обеспечение гуморальной связи между тканевой жидкостью всех органов, тканей и кровью; 3) всасывание и перенос питательных веществ из пищеварительного канала в венозную систему; 4) участие в иммуннологических реакциях организма посредством доставки из лимфоидных органов лимфоцитов, клеток плазматического ряда, антител; 5) участие в ответах организма на чрезвычайные воздействия посредством переноса в костный мозг и к месту повреждения мигрирующих из лимфоидных органов лимфоцитов, плазмоцитов и т.д.

Лимфатическая система высших позвоночных состоит из лимфатических сосудов, лимфатических узлов и лимфатических протоков. Все ткани, кроме костной, нервной и поверхностных слоев кожи, пронизаны сетью лимфатических капилляров. Они

259

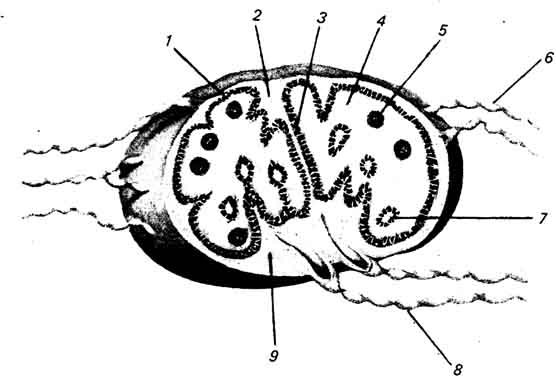

Рис. 8.32. Лимфатический узел млекопитающих:

1 — капсула, 2 - трабекула, 3 — перекладина, 4 — корковое вещество, 5 — фолликулы, 6 — приносящие лимфатические сосуды, 7 - мозговое вещество, 8 — выносящие лимфатические сосуды, 9 — ворота лимфатического узла

начинаются петлями или слепыми выростами и характеризуются наличием лакун в местах слияний. Диаметр капилляров колеблется от 10 до 100 мкм. Стенки их легко растягиваются, поэтому просвет капилляров при усиленном поступлении лимфы может увеличиваться в 2−3 раза. При этом возрастает и их всасывающая поверхность. В обычных условиях многие капилляры находятся в спавшемся состоянии.

При слиянии нескольких капилляров образуется лимфатический сосуд. Здесь же находится и первый клапан. В стенках сосуда между эндотелием и соединительно-тканной оболочкой появляется мышечный слой, который по мере укрупнения сосуда утолщается. В дальнейшем по ходу сосудов в местах их сужения также находятся клапаны. Расстояние между ними составляет 2−8 мм, а в крупных сосудах — до 15 мм. Клапаны представляют собой парные, лежащие друг против друга складки полулунной формы. Они препятствуют обратному току лимфы, которая отжимает их створки от стенок сосудов. Из каждого органа или части тела выходят отводящие лимфатические сосуды, которые направляются к регионарным лимфатическим узлам. Сосуды, по которым лимфа поступает в узел, называют приносящими, сосуды, которые выходят из ворот узла, называют выносящими лимфатическими сосудами.

Функциональное значение лимфатических сосудов многообразно: они участвуют в процессах лимфообразования, которое

260

происходит в лимфатических капиллярах, выполняют дренажную функцию и лимфоотток.

Лимфатические узлы располагаются по ходу лимфатических сосудов и составляют вместе с ними единую систему. У млекопитающих они имеют округлую или овальную форму (рис. 8.32), располагаются группами. Число их у собаки около 60, свиньи — 190, быка — 300, человека — около 460. Лимфатические узлы с одной стороны обычно вдавлены. В этом месте, называемом воротами, в узел входят артерии и симпатические нервные волокна, а выходят вены и выносящие лимфатические сосуды. Сосуды, приносящие лимфу, входят с противоположной, выпуклой стороны узла. В связи с таким расположением по ходу сосудов лимфатический узел представляется не только кроветворным органом, но и своеобразным фильтром для оттекающей от тканей лимфы на ее пути в венозное русло.

Лимфатические узлы являются органами лимфоцитопоэза. В их корковом и мозговом веществе образуются В- и Т-лимфоциты (см. разд. 7.9.2; 7.10) и вырабатывается лейкоцитарный фактор, который стимулирует размножение клеток. Зрелые лимфоциты попадают в синусы узлов и из них выносятся с лимфой в отводящие сосуды. Узлы осуществляют также барьерно-фильтрационную функцию. В просветах их синусов задерживаются и захватываются макрофагами поступающие с током лимфы микробные тела и инородные частицы. Лимфатические узлы посредством лимфоцитов, выработки иммуноглобулинов, образования плазматических клеток участвуют в иммунных процессах. Они также выполняют функцию депо лимфы, участвуют в перераспределении жидкости и форменных элементов между кровью и лимфой.

На поперечных срезах узла различают периферическое, более плотное корковое вещество, которое состоит из кортикальной и паракортикальной зон, и центральное мозговое вещество. Большую часть первого составляет область заселения В-лимфоцитов, а паракортикальную, тимус-зависимую — Т-лимфоцитов. Лимфатические узлы имеют чувствительную и эфферентную адренэргическую и холинэргическую иннервацию. Рецепторный аппарат хорошо выражен в капсуле, трабекулах, сосудах, корковом и мозговом веществе. На пути от периферии к коллекторам лимфа проходит, как правило, несколько узлов.

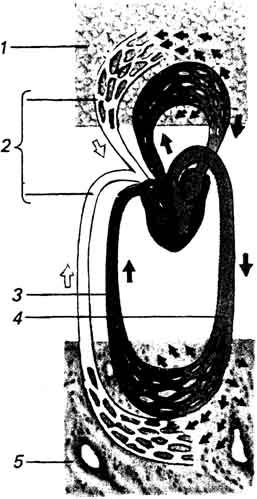

Основным коллектором лимфатической системы, по которому лимфа оттекает в венозное русло от таза, тазовых конечностей, стенок и органов брюшной полости, левой половины груди и расположенных в ней органов, а также грудной конечности, является грудной лимфатический проток. Начавшись в брюшной полости, проток проникает через аортальное отверстие диафрагмы в грудную полость и впадает в угол слияния подключичных вен. Вторым коллектором является шейный лимфатический проток, собирающий лимфу от головы и прилегающих областей. Он также впадает в венозную систему в месте слияния подключенных вен (рис. 8.33).

261

72 Капиллярный кровоток, его особенности. Понятие о микроциркуляции