- •Глава 1. Эволюция климата на Земле.

- •Глава 2. Биологическая эволюция.

- •Введение.

- •Глава 1. Эволюция климата на Земле.

- •Факторы изменения климата.

- •Климатические изменения на земле.

- •Неклиматические факторы и их влияние на изменение климата.

- •Антропогенное воздействие на изменение климата.

- •Гипотеза о циклических изменениях климата.

- •Глава 2. Биологическая эволюция.

- •Механизмы эволюции.

- •Дрейф генов

- •Горизонтальный перенос генов

- •Результаты эволюции.

- •Адаптация

- •Кооперация

- •Видообразование

- •Вымирание

- •Эволюция жизни на Земле. Происхождение жизни

- •Доказательства происхождения от общего предка

- •Краткая хронология эволюции

- •Антропогенез

- •Применение.

- •Отражение в общественной жизни.

- •Заключение.

- •Список используемой литературы.

Кооперация

Не все случаи совместной эволюции основаны на конфликте между разными видами. Известно много случаев взаимовыгодных отношений. Например, очень тесная связь существует между растениями и мицелиями грибов, которые растут на их корнях и помогают растениям получать питательные вещества из почвы. Это взаимовыгодные отношения, поскольку грибы получают от растений сахара. Для обмена питательными веществами грибы фактически прорастают внутрь клеток растений, подавляя их защитные системы.

Также существует и кооперация между особями одного вида. Крайний случай — эусоциальные насекомые, такие как пчёлы, термиты и муравьи, у которых бесплодные насекомые кормят и охраняют небольшое количество способных к размножению особей.

Такое сотрудничество в рамках одного вида, возможно, появилось благодаря кин-отбору, который направлен на отбор признаков, способствующих выживанию близких родичей данной особи. Отбор действует в пользу аллелей, способствующих помощи близким родичам, потому что, если у особи есть эти аллели, то высока вероятность, что и у её близких родичей также есть эти аллели. Другие процессы, способствующие кооперации между особями, включают групповой отбор, при котором взаимодействия между особями даёт преимущества для их групп, по сравнению с другими группами, у которых нет такого взаимодействия.

Видообразование

Видообразование — процесс образования новых видов. Видообразование наблюдалось многократно и в контролируемых лабораторных условиях, и в природе.

Есть несколько подходов к определению понятия «вид», различающихся тем, какие черты организмов для этого используются. Например, некоторые концепции вида больше подходят для организмов, размножающихся половым способом, другие — для организмов, размножающихся бесполым. Несмотря на различие подходов, они могут быть объединены в три подхода: гибридологический, экологический и филогенетический. Биологический критерий вида, предложенный в 1942 году Эрнстом Майером, — яркий пример гибридологического подхода. По Майеру, вид — «группы фактически или потенциально скрещивающихся естественных популяций, которые физиологически изолированы от других таких групп». Несмотря на широкое и длительное использование этого критерия, он имеет свои недостатки, особенно в случае прокариот.

Наличие репродуктивных барьеров между двумя дивергирующими популяциями необходимо для образования новых видов. Поток генов может замедлить процесс образования этого барьера, распространяя новые генетические черты между обеими дивергирующими популяциями. В зависимости от того, как далеко от общего предка дивергировали два новых вида, у них может сохраниться способность скрещиваться и давать потомство. Например, как в случае лошадей и ослов, которые могут скрещиваться и давать потомство — мулов. Однако обычно такое потомство бесплодно. В этом случае два близких вида могут регулярно скрещиваться, но отбор действует против гибридов. Однако в некоторых случаях гибриды могут быть плодовитыми, и эти новые виды могут иметь либо промежуточные черты между двумя родительскими видами, а могут обладать и совсем новым фенотипом. Полностью значение гибридизации для видообразования неясно, однако примеры есть во многих типах животных. Наиболее изученным является случай Серой квакши (Hyla chrysoscelis).

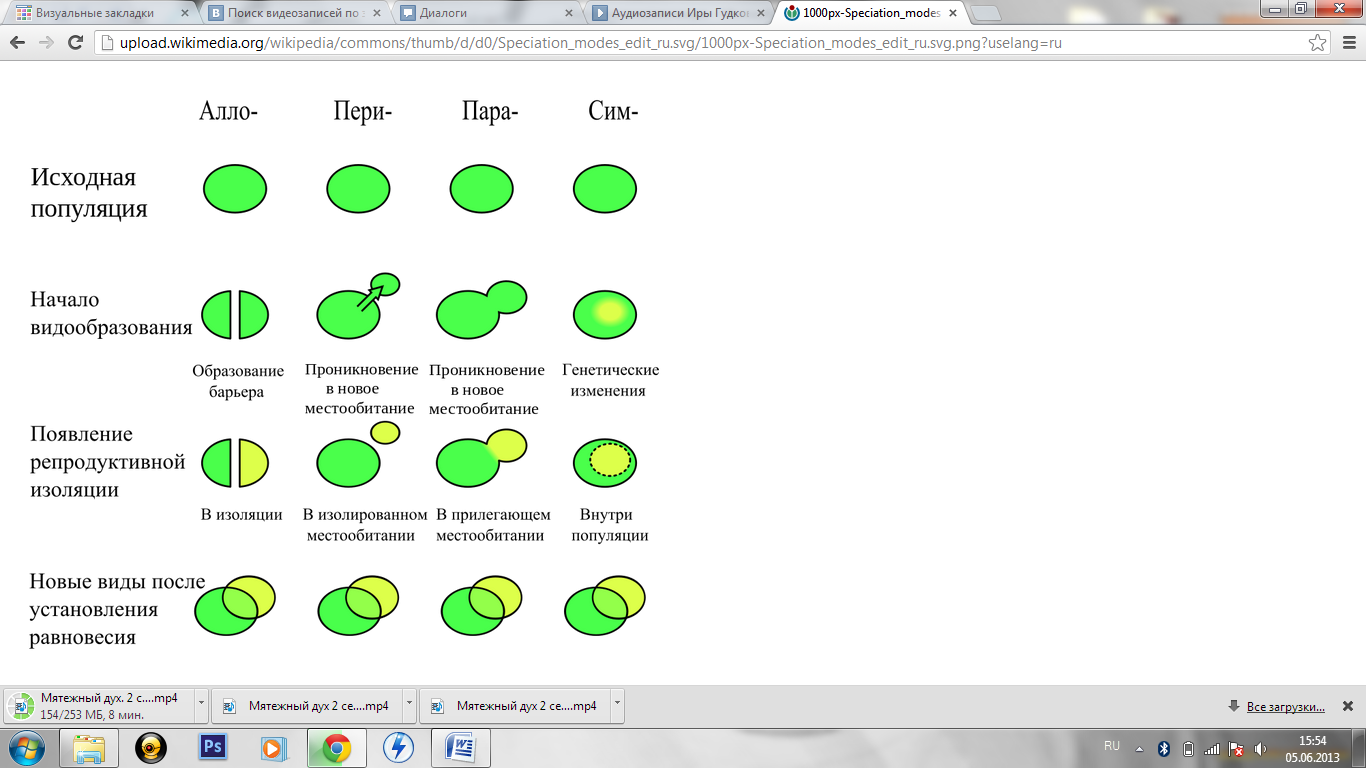

Существует

четыре способа видообразования. Наиболее

распространённым у животных является

аллопатрическое

видообразование,

происходящее в популяциях, разделённых

географически, например из-за

фрагментации мест

обитания или

за счёт миграций.

Естественный отбор в этих условиях

может очень быстро привести к изменениям

в строении и поведении организмов.

Поскольку отбор и дрейф

генов действуют

независимо в популяции, изолированной

от остальной части вида, то постепенно

это разделение может привести к появлению

репродуктивной изоляции.

Существует

четыре способа видообразования. Наиболее

распространённым у животных является

аллопатрическое

видообразование,

происходящее в популяциях, разделённых

географически, например из-за

фрагментации мест

обитания или

за счёт миграций.

Естественный отбор в этих условиях

может очень быстро привести к изменениям

в строении и поведении организмов.

Поскольку отбор и дрейф

генов действуют

независимо в популяции, изолированной

от остальной части вида, то постепенно

это разделение может привести к появлению

репродуктивной изоляции.

Второй способ видообразования — это перипатрическое видообразование, которое происходит в случае изоляции небольшой популяции в новой окружающей среде. Основное отличие от аллопатрического видообразования состоит в том, что изолированная популяция значительно меньше предковой популяции. В новой небольшой популяции эффект основателя вызывает быстрое видообразование за счёт близкородственного скрещивания и отбора на гомозиготы, что приводит к быстрым генетическим изменениям.

Третий способ видообразования — парапатрическое видообразование. Оно похоже на перипатрическое видообразование, когда небольшая популяция оказывается изолированной в новой среде обитания, но в случае парапатрического видообразования нет никакого физического разделения между двумя популяциями. Вместо этого видообразование является следствием процессов, уменьшающих поток генов между популяциями. Обычно подобный тип видообразования встречается при радикальном изменении условий окружающей среды. Один из примеров: Душистый колосок обыкновенный (Anthoxanthum odoratum[en]) может подвергаться парапатрическому видообразованию в ответ на загрязнение почв металлами из-за рудников. В местах загрязнения растения эволюционируют в сторону устойчивости к высокому уровню металлов в почве. Отбор против скрещивания между растениями, устойчивыми к металлам в почве, и растениями предковой популяции вызвал постепенное изменение времени цветения устойчивых к металлам растений, что в конечном счёте привело к появлению репродуктивной изоляции.

Четвёртый способ — симпатрическое видообразование — происходит без изоляции или изменений в месте обитания. Этот способ видообразования редок, поскольку даже небольшой уровень потока генов может сгладить генетические различия между частями популяции. Для формирования репродуктивной изоляции симпатрическое образование требует как генетических различий, так и неслучайного спаривания.

Один тип симпатрического видообразования заключается в гибридизации двух близких видов. Этот тип обычно не встречается у животных, так как хромосомы разных родительских видов не могут конъюгировать во время мейоза, что приводит к бесплодности их гибридов. Однако у растений подобная проблема решается полиплоидизацией, которая позволяет из хромосом одного родительского вида формировать биваленты при мейозе. Пример такого видообразования — скрещивание Arabidopsis thaliana и Arabidopsis arenosa с образованием нового вида Arabidopsis suecica. Это произошло около 20 тысяч лет назад и было повторено в лабораторных условиях.