- •Введение.

- •Основы общей геологии

- •1. Геосферы

- •Твердые геосферы

- •2 Природные геологические процессы.

- •3. Тепловой режим земной коры.

- •Минералы

- •1. Происхождение минералов

- •2. Природные минералы

- •3. Искусственные минералы

- •4. Классификация минералов по химическому составу.

- •Общие сведения о горных породах

- •1. Горные породы и критерии их классификации.

- •2. Главные генетические группы горных пород

- •Магматические горные породы

- •Деление магматических пород по степени изменения

- •Генетические типы магматических пород и их отличительные признаки

- •Кислые, средние, основные и ультраосновные.

- •Минералогический состав.

- •Инженерно-геологические особенности.

- •Осадочные горные породы.

- •Представление об осадочных горных породах.

- •2.Стадии образования осадочных горных пород.

- •Генетические типы осадочных горных пород.

- •Химический и минералогический составы, текстуры, структуры и форма залегания осадочных пород.

- •5. Характеристика генетических типов.

- •Классификация обломочных пород

- •Типы цемента

- •5.2.Хемогенные породы.

- •5.3.Органогенные породы.

- •5.4.Породы смешанного состава.

- •6. Инженерно-геологические особенности.

- •Метаморфические горные породы

- •Представление о метаморфизме. Типы метаморфизма.

- •Типы метаморфизма.

- •Минеральный состав, структуры, текстуры и формы залегания метаморфических пород.

- •Кристаллобластические структуры

- •3. Классификация метаморфических пород.

- •4. Инженерно-геологические особенности.

- •Геологическая хронология. Шкала геологического времени.

- •Геотектоника. Структуры земной коры.

- •1.Тектонические движения и их роль в строении и развитии земной коры.

- •2. Типы тектонических движений.

- •4.Тектонические структуры различного порядка.

- •Первичные и вторичные формы залегания горных пород.

- •Значение данных о залегании горных пород для строительства.

- •1. Общие сведения, происхождение подземных вод.

- •Водные свойства грунтов (влагоемкость, водоотдача, водопроницаемость).

- •3. Физические свойства, химический состав, жесткость и агрессивность подземных вод.

- •4. Классификация подземных вод.

- •Элементы генетического грунтоведения

- •2. Нескальные грунты как дисперсные системы. Фазовый состав грунтов.

- •Состав твердой фазы:

- •2.2. Жидкая фаза. Виды воды в грунтах.

- •2.3. Физические свойства грунтов

- •3. Класс природных дисперсных грунтов.

- •3.1. Виды пески и крупнообломочные грунты. Разновидности по гранулометрическому составу:

- •Разновидности песков по плотности сложения с учетом

- •3.2. Вид глинистые грунты. Водно-физические свойства, разновидности, классификационные показатели, инженерно-геологические особенности.

- •Водно-физические свойства глинистых грунтов

- •4.3. Органоминеральные и органические грунты. Почвы.

- •4. Класс техногенных грунтов. Техническая мелиорация грунтов ( см. Ананьев, Потапов, 2000, с. 227-251)

- •5. Класс природных мерзлых грунтов.

- •Процессы, связанные с вечной мерзлотой (криогенные процессы):

- •Строительство в зонах многолетней мерзлоты

- •Объемные деформации грунтов Осадка, просадка, усадка, набухание, сдвижение.

- •Гравитационные процессы на склонах рельефа местности.

Строительство в зонах многолетней мерзлоты

ведется по трем принципам:

1. Без учета мерзлого состояния грунтов (на скальных грунтах).

2. При сохранении мерзлого состояния грунтов (для складских и неотапливамых помещений)

3. С предварительным оттаиванием грунта и заменой его грунтовыми подушками, (песчаными или щебенистыми).

Лекциия № 11

Объемные деформации грунтов Осадка, просадка, усадка, набухание, сдвижение.

1.Осадка – уплотнение грунтов оснований под воздействием увеличения нагрузки от строящихся и уже возведенных зданий и сооружений. Происходит в любых грунтах. Бытовая нагрузка – на глубине 10 м составляет 0,2 МПа.

Модуль осадки:

ep = 1000h/ h0 (мм/м) –

величина сжатия в мм слоя грунта высотой в 1 м при применении к нему дополнительной нагрузки р.

h – изменение мощности слоя грунта в мм при приложении к нему дополнительной нагрузки; h0 - мощность слоя грунта в м.

ер, мм/м |

характер сжимаемости грунта |

< 1 |

несжимаемые – скальные грунты; |

1 – 5 |

слабо сжимаемые – к/обл. грунты; |

5 – 20 |

средне сжимаемые - песчаные и глинистые грунты; |

20 – 60 |

повышенно сжимаемые – песчаные и глинистые грунты; |

>60 |

сильно сжимаемые – торф и глинистые за торфованные грунты. |

2. Просадка – уплотнение грунта при действии постоянной нагрузки р при замачивании или оттаивании.

Относительная просадочность:

Sl = (hp –hp” )/ h0

Где hp – мощность слоя (высота образца) грунта при принятом давлении «р»; h0 - мощность слоя (высота образца) грунта при природном давлении; hp” – мощность слоя (высота образца) грунта при принятом давлении «р», при замачивании или оттаивании.

если Sl < 0,01 – грунт непросадочный,

если Sl > или = 0,01 – грунт относится к просадочным.

К просадочным грунтам относятся лессовые породы (лессы, лессовидные суглинки, супеси, глины) и мерзлые грунты. Просадочность в лессовых породах проявляется при их замачивании, а в мерзлых грунтах – при оттаивании.

Различают два типа просадочных грунтов. К первому типу относят участки, где просадка происходит только под действием дополнительной нагрузки от здания (соружения); ко второму типу относят участки, на которых просадка происходит при замачивании под действием собственного веса грунта.

3.Усадка – уменьшение объема грунта вследствие потери им влаги, высыхании. Высыхание грунта может происходить за счет испарения воды или вследствие отсасывания из грунта воды корнями деревьев, которые посажены слишком близко к зданию, и их корни проникают под фундамент. Усадка характерна для глинистых грунтов. В результате усадки появляются трещины, максимальная глубина которых может достигать 1 – 2 м. При этом грунт теряет монолитность, прочность. Здания, стоящие на этом месте, начинают деформироваться.

Величину относительной усадки (предел усадки) оценивают по формуле Sh == (hn – hd) / hn

где hn – высота образца грунта с wmax; hd – высота образца после высыхания с влажностью на пределе усадки wsh

Наибольшая величина предела усадки бывает в глинах, меньше – в суглинках, в супесях усадки не бывает.

4. Набухание – способность глинистых пород при насыщении водой увеличивать свой объем. Это может происходить при подъеме уровня грунтовых вод, обильных атмосферных осадках, затоплении местности. Этот процесс происходит в глинах и тяжелых суглинках. Набухающие грунты обычно залегают слоями и нередко встречаются на поверхности земли в сухих районах. При увеличении объема грунта возникает давление набухания (Psw), которое может достигать 0,8 – 1,2 МПа. Такая сила набухания может легко поднять и деформировать здание или сооружения.

Механизм набухания можно представить следующим образом: оно происходит при соприкосновении сухих или слабо влажных грунтов с водой, при этом вода проникает в грунт по капиллярам, пленки воды утолщаются, частицы грунта раздвигаются и его объем увеличивается. Наиболее сильно поглощает воду и «разбухает» монтмориллонит.

Способность глинистого грунта к набуханию оценивают по величине относительной деформации набухания без нагрузки - sw ( ГОСТ 25100-95 ) или величине относительного набухания (Ананьев, Потапов, 2000):

sw = ( hнс - h ) / h,

где h – начальная высота образца грунта, hнс – высота образца после набухания.

По этой величине выделяют следующие разновидности глинистых грунтов:

разновидность |

sw, д.е. |

ненабухающий |

< 0,04 |

слабонабухающий |

0,04 – 0,08 |

средненабухающий |

0,08 – 0,012 |

сильнонабухающий |

> 0,012 |

При строительстве на набухающих грунтах используют следующие мероприятия:

- Водозащита вокруг зданий для предотвращения проникновения в основания атмосферных и технических вод: вокруг здания делают широкие асфальтовые отмостки, канавы и лотки для отвода вод.

- Устранения свойств набухания грунта путем предпостроечного замачивания с использованием дренирующих скважин – грунт набухает и в таком состоянии находится весь период эксплуатации. На таком грунте можно строить только объекты с небольшими нагрузками, т.к. в грунтах понижаются деформативные и прочностные характеристики.

- Полная или частичная прорезка фундаментом слоя набухающего грунта.

- Полная или частичная замена набухающего грунта ненабухающим - применяется для набухающих грунтов с небольшой мощностью слоев.

- Увеличение давления здания на основание, чтобы оно было больше Psw/.

5. Сдвижение массивов горных пород. Так называют деформацию пород, залегающих непосредственно над горными выработками или выработанными пространствами. Это происходит потому, что горные породы в земной коре находятся в естественном напряженном состоянии, вызванном гравитационными силами. Проходка подземных горных выработок (штолен, штреков, туннелей) вызывает в массиве пород перераспределение напряжений, причем на одних участках возникает повышенное сжатие, на других – растяжение. При концентрации напряжений возникает горное давление, действующее на крепь подземных выработок. Его величина меняется от 0 до 1200 МПа. В результате на поверхности земли и вокруг горных выработок возникают инженерно-геологические явления: горные удары, выбросы пород, пучение, обрушение, сдвижение массива горных пород. При сдвижении в массиве происходит изгиб пластов или обрушение пород, а поверхность земли искривляется и опускается вместе с сооружениями.

Участок земной поверхности, подвергшийся сдвижению, называют мульдой сдвижения.

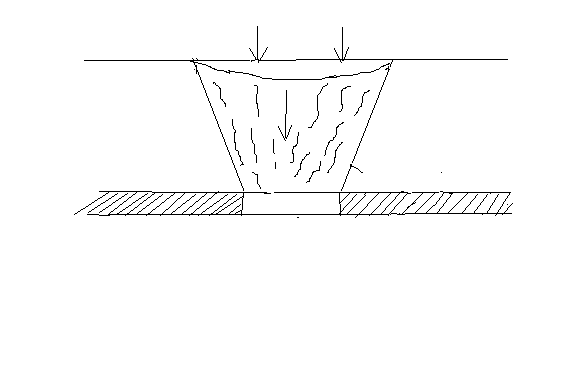

Рисунок – Мульда сдвижения: 1 - поверхность земли, 2 - поверхность мульды, 3 – деформирующийся массив горных пород, 4 – подземная выработка, 5 – угол сдвижения.

Величина осадки поверхности земли составляет 0,1 – 0,9 (обычно 0,6 — 0,7) от высоты подземной выработки. Глубина центральной части мульды колеблется от долей метра до 1 -0 2 м. Оседание земной поверхности может длиться месяцы и годы.

Лекция № 12