- •1 Под системой координат на плоскости понимают способ, позволяющий численно описать положение точки плоскости. Одной из таких систем является прямоугольная (декартова) система координат.

- •2. Действие над векторами и их свойства

- •4. Определители матриц и их свойства

- •10. Числовой последовательностью называется бесконечное множество чисел

- •13. Непрерывная функция — функция без «скачков», то есть такая, у которой малые изменения аргумента приводят к малым изменениям значения функции.

- •1 4. Наряду с непрерывностью функции в точке рассматривают ее непрерывность на разных промежутках.

- •17. Двухслойная" сложная функция записывается в виде

- •18. Дифференциал функции

- •19. Применение дифференциала к приближенным вычислениям

- •27. Точки экстремума, экстремумы функции.

- •29. Найти одз и точки разрыва функции.

- •III. Метод интегрирования по частям

- •III. Метод интегрирования по частям

- •39. Определённый интеграл называется несобственным, если выполняется, по крайней мере, одно из следующих условий:

- •40. 2. Пусть имеется n различных переменных величин, и каждому

- •41. Дифференцируемость и полный дифференциал функции

- •49. Обыкновенное дифференциальное уравнение вида:

17. Двухслойная" сложная функция записывается в виде

![]()

где u = g(x) - внутренняя функция, являющаяся, в свою очередь, аргументом для внешней функции f.

Если

f и g - дифференцируемые функции, то

сложная функция

![]() также дифференцируема по x и ее производная

равна

также дифференцируема по x и ее производная

равна

![]()

Данная формула показывает, что производная сложной функции равна произведению производной внешней функции на производную от внутренней функции. Важно, однако, что производная внутренней функции вычисляется в точке x, а производная внешней функции - в точке u = g(x)!

Эта формула легко обобщается на случай, когда сложная функция состоит из нескольких "слоев", вложенных иерархически друг в друга.

Рассмотрим несколько примеров, иллюстрирующих правило производной сложной функции. Это правило широко применяется и во многих других задачах раздела "Дифференцирование".

Пример 1

Найти

производную функции

![]() .

.

Решение.

Поскольку

![]() , то по правилу производной сложной

функции получаем

, то по правилу производной сложной

функции получаем

![]()

Пример 2

Найти

производную функции

![]() .

.

Решение.

Здесь

мы имеем дело с композицией трех функций.

Производная тангенса равна![]() . Тогда

. Тогда

18. Дифференциал функции

Понятие дифференциала функции

Пусть функция у=ƒ(х) имеет в точке х отличную от нуля производную.

![]()

Тогда, по теореме о связи функции, ее предела и бесконечно малой функции, можно записать D у/D х=ƒ'(х)+α, где α→0 при ∆х→0, или ∆у=ƒ'(х)•∆х+α•∆х.

Таким

образом, приращение функции ∆у

представляет собой сумму двух слагаемых

ƒ'(х)•∆х и а•∆х, являющихся бесконечно

малыми при ∆x→0. При этом первое слагаемое

есть бесконечно малая функция одного

порядка с ∆х, так как

![]() второе слагаемое есть бесконечно малая

функция более высокого порядка, чем ∆х:

второе слагаемое есть бесконечно малая

функция более высокого порядка, чем ∆х:

![]()

Поэтому первое слагаемое ƒ'(х)· ∆х называют главной частью приращения функции ∆у.

Дифференциалом функции у=ƒ(х) в точке х называется главная часть ее приращения, равная произведению производной функции на приращение аргумента, и обозначается dу (или dƒ(х)):

dy=ƒ'(х)•∆х. (24.1)

Дифференциал dу называют также дифференциалом первого порядка. Найдем дифференциал независимой переменной х, т. е. дифференциал функции у=х.

Так как у'=х'=1, то, согласно формуле (24.1), имеем dy=dx=∆x, т. е. дифференциал независимой переменной равен приращению этой переменной: dх=∆х.

Поэтому формулу (24.1) можно записать так:

dy=ƒ'(х)dх, (24.2)

иными словами, дифференциал функции равен произведению производной этой функции на дифференциал независимой переменной.

Из формулы (24.2) следует равенство dy/dx=ƒ'(х). Теперь обозначение

производной dy/dx можно рассматривать как отношение дифференциалов dy и dх.

<< Пример 24.1

Найти дифференциал функции ƒ(х)=3x2-sin(l+2x).

Решение: По формуле dy=ƒ'(х) dx находим

dy=(3х2-sin(l+2x))'dx=(6х-2cos(l+2х))dx.

<< Пример 24.2

Найти дифференциал функции

Вычислить dy при х=0, dx=0,1.

Решение:

Подставив х=0 и dx=0.1, получим

19. Применение дифференциала к приближенным вычислениям

Мы установили, что дифференциал функции

является частью ее приращения и отличается

от нее на величину

![]() .

Эта величина при

.

Эта величина при

![]() является бесконечно малой функцией

более высокого порядка, чем

является бесконечно малой функцией

более высокого порядка, чем

![]() (при

(при![]() ), так как

), так как

Поэтому

при достаточно малых

![]() имеет место приближенное равенство

имеет место приближенное равенство![]() или

или

![]() ,

откуда

,

откуда

![]()

При этом чем меньше , тем точнее значение функции.

Равенство (1) представляет собой "рабочую формулу" применения дифференциала к приближенным вычислениям.

Пример.

Вычислите приближенно с двумя десятичными

знаками

![]() .

.

Решение.

Введем

функцию

![]() и в качестве возьмем число, наиболее

близкое к

и в качестве возьмем число, наиболее

близкое к

![]() ,

но такое, чтобы

,

но такое, чтобы![]() легко вычислялся и

легко вычислялся и![]() было бы достаточно малым.

было бы достаточно малым.

В

нашем случае удобно взять

![]() , тогда

, тогда

![]() . Найдем

. Найдем

.

.

Вычислим

,

.

.

Тогда

по формуле (1)

![]()

.

Ответ:

![]()

20.

21. Свойства дифференциала

1. Пусть u = u(x) и v = v(x) – дифференцируемые в точке х функции. Тогда в точке х имеют место следующие формулы:

d(u±v) = du ±dv

d(uv) = udv+vdu

![]()

(при условии, что V(x) ¹ 0)

Эти формулы следуют из определения дифференциала и свойств производной.

Пример. y = x3sin2x. Найти dy.

dy = (3x2sin2x+2x3cos2x)dx

22. Теорема Лагранжа

Теорема. Пусть функция

![]() дифференцируема в открытом промежутке

дифференцируема в открытом промежутке

![]() и сохраняет непрерывность на концах

этого промежутка. Тогда существует

такая точка

и сохраняет непрерывность на концах

этого промежутка. Тогда существует

такая точка

![]() , что

, что

![]()

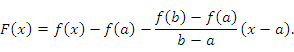

Доказательство. Рассмотрим

вспомогательную функцию

Эта

функция непрерывна и дифференцируема

в промежутке

![]() , а на его концах принимает одинаковые

значения:

, а на его концах принимает одинаковые

значения:

![]()

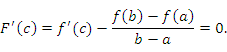

Тогда

![]() удовлетворяет всем условиям теоремы

Ролля и, следовательно, существует

точка

, в которой производная функции равна

нулю:

удовлетворяет всем условиям теоремы

Ролля и, следовательно, существует

точка

, в которой производная функции равна

нулю:

Следствие 1. В частном случае, когда

![]() ,

из теоремы Лагранжа вытекает, что

существует точка

, в которой производная функции

равна

нулю:

,

из теоремы Лагранжа вытекает, что

существует точка

, в которой производная функции

равна

нулю:

![]() .

Это означает, что теорема Лагранжа

является обобщением теоремы Ролля.

.

Это означает, что теорема Лагранжа

является обобщением теоремы Ролля.

Следствие 2. Если

![]() во всех точках некоторого промежутка

, то

во всех точках некоторого промежутка

, то

![]() в этом промежутке.

в этом промежутке.

Действительно, пусть

![]() и

и

![]() – произвольные точки промежутка

и

– произвольные точки промежутка

и

![]() . Применяя теорему Лагранжа к промежутку

. Применяя теорему Лагранжа к промежутку

![]() , получим

, получим![]()

Однако

во всех точках промежутка

. Тогда![]()

Учитывая произвольность точек и , получаем требуемое утверждение.

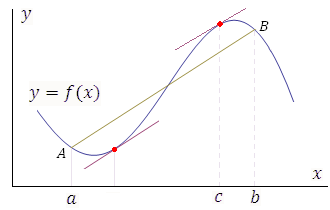

Геометрическая интерпретация теоремы

Лагранжа. Разностное отношение в правой

части формулы (13) есть угловой коэффициент

секущей, проходящей через точки

![]() и

и

![]() , а производная равна угловому

коэффициенту касательной к графику

функции в н

, а производная равна угловому

коэффициенту касательной к графику

функции в н екоторой

средней точке промежутка . Поэтому за

теоремой Лагранжа закрепилось название

“теорема о среднем”.

екоторой

средней точке промежутка . Поэтому за

теоремой Лагранжа закрепилось название

“теорема о среднем”.

Рис. 6. Теорема Лагранжа устанавливает условия существования хотя бы одной точки c, в которой касательная к графику функции параллельна секущей AB. Таких точек может быть несколько.

23.

24. Правило Лопиталя — метод нахождения пределов функций, раскрывающий неопределённости вида 0/0 и ∞/∞.

Суть правила: предел отношения функций равен пределу отношения их производных.

Алгоритм вычисления пределов по правилу Лопиталя

Использование правила Лопиталя при нахождении пределов проиллюстрируем следующим примером.

Пример.

Найти

.

Решение.Сначала убедимся, что правило Лопиталя применить можно. Действительно, величины, стоящие в числителе и знаменателе при x → π/4 являются бесконечно малыми, то есть имеем неопределенность вида 0/0, следовательно можно воспользоваться правилом Лопиталя:

Правило

Лопиталя можно применять неоднократно,

если отношение производных снова дает

неопределенность![]() или

или![]() .

.

25. Возрастание и убывание функции на интервале.

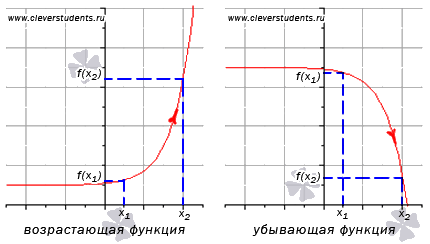

Определение возрастающей функции.

Функция y=f(x) возрастает на интервале X, если для любых и выполняется неравенство . Другими словами – большему значению аргумента соответствует большее значение функции.

Определение убывающей функции.

Функция y=f(x) убывает на интервале X, если для любых и выполняется неравенство . Другими словами – большему значению аргумента соответствует меньшее значение функции.

26. Наибольшим значением функции y=f(x) на промежутке X называют такое значение , что для любого справедливо неравенство .

Наименьшим значением функции y=f(x) на промежутке X называют такое значение , что для любого справедливо неравенство .

Эти определения интуитивно понятны: наибольшее (наименьшее) значение функции – это самое большое (маленькое) принимаемое значение на рассматриваемом интервале при абсциссе .

Стационарные точки – это значения аргумента, при которых производная функции обращается в ноль.

Для чего нам стационарные точки при нахождении наибольшего и наименьшего значений? Ответ на этот вопрос дает теорема Ферма. Из этой теоремы следует, что если дифференцируемая функция имеет экстремум (локальный минимум или локальный максимум) в некоторой точке, то эта точка является стационарной. Таким образом, функция часто принимает свое наибольшее (наименьшее) значение на промежутке X в одной из стационарных точек из этого промежутка.

Также часто наибольшее и наименьшее значение функция может принимать в точках, в которых не существует первая производная этой функции, а сама функция определена.

Сразу ответим на один из самых распространенных вопросов по этой теме:"Всегда ли можно определить наибольшее (наименьшее) значение функции"? Нет, не всегда. Иногда границы промежутка X совпадают с границами области определения функции или интервал X бесконечен. А некоторые функции на бесконечности и на границах области определения могут принимать как бесконечно большие так и бесконечно малые значения. В этих случаях ничего нельзя сказать о наибольшем и наименьшем значении функции.

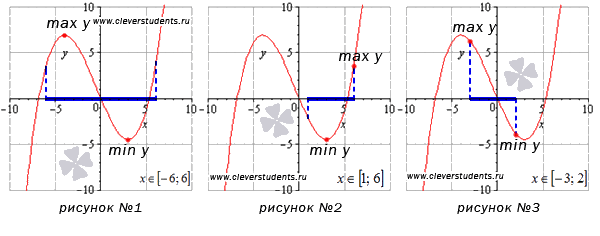

Для наглядности дадим графическую иллюстрацию. Посмотрите на рисунки – и многое прояснится.

На отрезке

На первом рисунке функция принимает наибольшее (max y) и наименьшее (min y) значения в стационарных точках, находящихся внутри отрезка [-6;6].

Рассмотрим случай, изображенный на втором рисунке. Изменим отрезок на [1;6]. В этом примере наименьшее значение функции достигается в стационарной точке, а наибольшее - в точке с абсциссой, соответствующей правой границе интервала.

На рисунке №3 граничные точки отрезка [-3;2] являются абсциссами точек, соответствующих наибольшему и наименьшему значению функции.