- •8.1. Основные положения

- •8.2. Расчетная схема взаимодействия сооружения и основания

- •8.3. Основные задачи расчета напряжений.

- •8.4. Определение напряжений по подошве фундаментов и сооружений

- •8.5. Определение напряжений в грунтовом массиве от действия местной нагрузки на его поверхности

- •8.6. Определение напряжений в массиве грунтов от действия собственного веса

Лекция 8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЙ В МАССИВЕ ГРУНТОВ

8.1. Основные положения

Напряжения в массивах грунтов, служащих основанием, средой или материалом для сооружения, возникают под воздействием внешних нагрузок и собственного веса грунта. Знание напряжений необходимо для расчетов деформаций грунтов, обуславливающих осадки и перемещения сооружений, для оценки прочности, устойчивости грунтов и давления на ограждения. Кроме того, для расчетов конструкций фундаментов сооружений необходимо знать реактивные напряжения, возникающие в контакте между фундаментом и основанием.

Распределение напряжений в грунтовой толще зависит от многих факторов. Прежде всего к ним относятся характер и режим нагружения массива, инженерно-геологические и гидрогеологические особенности площадки строительства, состав и физико-механические свойства грунтов. Формирование напряжений в грунтовой толще происходит не мгновенно при приложении нагрузки, а может развиваться весьма длительное время. Это связано со скоростью протекания деформаций и особенно сильно проявляется в пылевато-глинистых грунтах, где процессы фильтрационной консолидации и ползучести развиваются очень медленно.

Под действием собственного веса в массивах грунтов всегда формируется начальное напряженное состояние, иногда осложняемое различными геодинамическими процессами. Поэтому напряжения, возникающие в массивах грунтов от действия сооружения, накладываются на уже имеющиеся в нем сообственные напряжения. Это приводит к формированию сложного поля напряжений в грунтовой толще.

Таким образом, определение напряжений в массиве грунтов представляет собой сложную задачу. Во многих случаях при инженерных расчетах решение этой задачи основывается на ряде упрощающих допущений, которые были рассмотрены в предыдущих лекциях. Напомним, что к ним относятся предположения об однородности строения массива, изотропии механических свойств грунтов и их линейной деформируемости. Это позволяет для расчетов напряжений в грунтах использовать хорошо разработанный аппарат линейной теории упругости.

Определенное с помощью теории упругости поле напряжений соответствует конечному, стабилизированному, состоянию грунтов, т. е. тому моменту времени, когда все деформации, вызванные приложением нагрузок, уже завершились. В особых случаях, при проектировании наиболее ответственных сооружений, а также при строительстве в сложных грунтовых условиях, применяются и более сложные модели, позволяющие определять изменение поля напряжений в процессе деформирования грунтов.

Одним из важнейших следствий применения теории упругости к расчетам напряжений в грунтах является постулирование принципа суперпозиции, т. е. независимости действия сил. Это позволяет рассчитывать напряжения в массиве от действия собственного веса грунта и нагрузок, вызываемых сооружением, независимо друг от друга и, суммируя полученный результат, определять общее поле напряжений.

8.2. Расчетная схема взаимодействия сооружения и основания

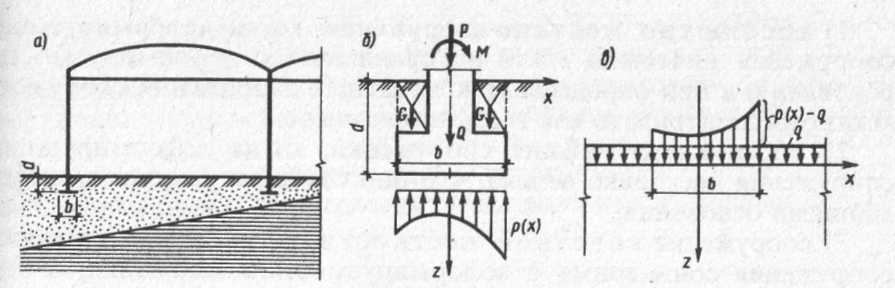

С учетом изложенного выше, при расчетах оснований и фундаментов промышленных и гражданских сооружений обычно используется следующая расчетная схема. Пусть имеется некоторое сооружение, передающее нагрузки на основание (рис. 8.1, а). Упростим задачу, выделив из этой системы отдельный фундамент шириной b, и заменим воздействие на него сооружения соответствующей комбинацией нагрузок (рис. 8.1, б). Тогда под действием этих нагрузок, с учетом веса фундамента Q и грунта на его обрезах G по подошве фундамента возникнут реактивные нормальные напряжения p(х), отражающие силы взаимодействия сооружения, фундамента и грунтов основания. Характер распределения этих напряжений по подошве фундамента, вообще говоря, не известен, однако должно соблюдаться условие равновесия действующих нагрузок и реактивных напряжений.

Рис. 8.1. Схема взаимодействия сооружения и основания (а); схема фундамента и реактивного напряжения по его подошве (б); расчетная схема передачи нагрузок ниже подошвы фундамента (в)

Поскольку подошва фундамента всегда заглубляется ниже поверхности земли, в уровне подошвы по сторонам от фундамента будет действовать еще некоторое равномерно распределенное напряжение q, соответствующее весу слоя грунта, равного глубине заложения фундамента d. Тогда можно считать, что на основание в плоскости, проходящей через подошву фундамента, действует нагрузка, составленная из эпюры напряжений р(х) в пределах подошвы фундамента и равномерно распределенной эпюры напряжений q (рис. 8.1, в).

Важно отметить, что до строительства сооружения в плоскости подошвы будущего фундамента уже действовали нормальные напряжения от веса грунта q, поэтому дополнительная нагрузка на основание, возникшая от строительства сооружения, будет определяться уже не полной величиной р(х), а разностью p(x) – q. Тогда напряжения в любой точке основания ниже подошвы фундамента могут быть определены как сумма напряжений от веса грунта, залегающего выше этой точки, и от дополнительной нагрузки под подошвой фундамента p(x) – q.

С другой стороны, при расчетах фундаментных конструкций исходят из того, что реактивная нагрузка отпора грунта, действующая на подошву фундамента, равна р(х). Следовательно, фундамент находится под действием сил, показанных на рис. 8.1, б.