- •Тема III Приборы с зарядовой связью.

- •3.1. Принцип действия приборов с зарядовой связью.

- •3.1.1. Устройство активной зоны пзс.

- •3.1.2. Ввод и вывод информации в пзс.

- •3.1.3. Оптический способ ввода информации в пзс.

- •3.1.4. Перемещение носителя информации в активной зоне пзс.

- •3.1.5. Характерные временные интервалы в пзс.

- •3.2. Пзс в системах обработки информации.

- •3.2.1. Линии задержки на пзс. Необходимость регенерации сигнала.

- •3.2.2. Устройства записи информации на пзс.

- •3.2.3. Конвольвер на пзс.

3.1.5. Характерные временные интервалы в пзс.

1) Время тепловой генерации заряда.

Представим себе, что отрицательный потенциал включен, а сгустка заряда рядом нет, то есть перетекать нечему. В этой ситуации заряд медленно накапливается в потенциальной яме за счет тепловой генерации электронно-дырочных пар. Время накопления заряда т. Это достаточно длительный процесс. Для n-Si при разной степени легирования:

т = 1 – 100 мс.

2) Время перетекания заряда между соседними электродами. (Динамическое время)

Это время можно оценить так же, как оценивается быстродействие МДП.

- D = L/v = L/(U/L) = L2/U

Здесь L – длина канала, v – скорость движения сгустка заряда, - подвижность носителей заряда (в нашем случае дырок), U – разность потенциалов, вызывающая движение сгустка зарядов. В случае ПЗС ориентировочно имеем:

L = 10-5 м; = 0.05 м2/Вс; U = 1 В; В результате получаем: D = 210-9 c.

3) Время установления потенциала.

Это интервал времени, в течение которого приложенный извне электрический потенциал проникает внутрь полупроводника. Это интервал времени называется временем Максвелловской релаксации. Его обозначают через м.

Известно, что

м = 0/

Здесь - относительная диэлектрическая проницаемость полупроводника, - его электропроводность. Для кремния с определённым уровнем легирования имеем:

- = 10 1/Омм 0 = 10-10 Ф/м

Из этого получаем:

- м = 10-11 сек.

Для стабильной работы ПЗС необходимо выполнение условий:

м << D << т

3.2. Пзс в системах обработки информации.

В первый период разработки (1970-1975 гг.) ПЗС предполагали использовать как устройства обработки информации. На основе ПЗС стремились осуществить линии задержки цифрового сигнала или устройства динамической памяти.

3.2.1. Линии задержки на пзс. Необходимость регенерации сигнала.

|

|

|

|

|

N – число ячеек

Максимальное

число ячеек определяется отношением

времени тепловой регенерации

электронно-дырочных пар (![]() )

к динамическому времени (

)

к динамическому времени (![]() ).

).

![]() .

.

Отсюда находим, что число ячеек может достигать N = 103 – 104. Это позволяет определить длину линии задержки.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

![]()

![]()

![]()

![]()

![]() l

l

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

l = 3 – 5 мкм N = 103 L = 3 – 5 мм.

l = 1 мкм N = 104 L = 10 мм.

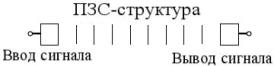

Приведём пример записи «слова» в двоичном коде, который представлен в ПЗС структуре наличием или отсутствием сгустка заряда:

Ввод Вывод

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]() 1

0 0 0 0 1 1 0

0 0 0 1

1

0 0 0 0 1 1 0

0 0 0 1

Если

необходимо увеличить длину линии

задержки, то есть сделать число элементов

больше, чем это позволяет отношение

![]() ,

то прибегают к регенерации сигнала.

,

то прибегают к регенерации сигнала.

Комбинация цепей вывода сигнала, транзисторного усилителя и ввода называется регенератором сигнала. В схеме усилителя может быть предусмотрена коррекция формы импульса, очистка импульсного сигнала от шумов.