- •Краткие сведения о микропроцессорах и микропроцессорных системах

- •Функции, выполняемые микропроцессорами в измерительных приборах

- •Улучшение метрологических характеристик приборов

- •Условия применения микропроцессоров и факторы, его ограничивающие

- •Общие сведения

- •3.3. Виды осциллографических разверток

- •3.4. Основные каналы электронно-лучевого осциллографа

- •Синхронизация развертки

- •Двухканальные и двух лучевые осциллографы

- •Стробоскопические осциллографы

- •3.9 Запоминающие осциллографы

- •Сциллографы, содержащие микропроцессор

- •Осциллографы с нетрадиционными устройствами отображения информации

- •Екомендации по выбору осциллографа

- •Измерение интервалов времени, частоты и фазовых сдвигов

- •4.1Общие сведения

- •Методы временных разверток

- •Измерение интервалов времени методом дискретного счета

- •Измерение частоты методом дискретного счета

- •Микропроцессорные цифровые частотомеры

- •Гетеродинный метод

- •4.7. Широкодиапазонные частотомеры

- •Методы сравнения с частотой другого источника посредством осциллографа

- •Меры частоты

- •Измерение фазового сдвига методом, основанным на преобразовании в интервал времени между импульсами

- •4.11. Нулевой метод

- •Расширение частотного диапазона фазометров

- •Измерение напряжений

- •5.1. Общие сведения

- •Параметры напряжении переменного тока

- •Преобразователи электронных вольтметров

- •Усилители и показывающие приборы стрелочных вольтметров

- •Особенности вольтметров импульсного тока

- •Зависимость показаний вольтметра от формы напряжения

- •Цифровые вольтметры. Общая характеристика

- •Цифровые вольтметры с жесткой логикои

- •5.10 Программируемые цифровые вольтметры

- •5.11. Микропроцессорный время-импульсный вольтметр

- •Глава шестая

- •6.1. Общие сведения

- •Измерение мощности в диапазонах низких и высоких частот

- •Общая характеристика методовизмерении и приборов диапазона свч

- •Метод, основанный на измерении изменения сопротивления терморезистора

- •. Термоелектрический метод

- •Калориметрические метод

- •Измерение импульсной мощности

- •Измерения спектральных характеристик сигналов

- •Общие сведения

- •Аналоговые фильтровые анализаторы спектра

- •. Особенности спектрального анализа случайных

- •7.5Цифровые анализаторы спектра, общая характеристика

- •Цифровые анализаторы с аналоговой избирательной системой

- •Микропроцессорный анализатор, работающий по алгоритму бпф

- •Измерение коэффициента гармоник

Синхронизация развертки

Синхронизация ждущей развертки. В самой сущности ждущей развертки заложена необходимость синхронизации: генератор ждущей развертки не работает до тех пор, пока не приходит запускающий, т. е. синхронизирующий, импульс.

Основная забота при исследовании одиночного импульса или периодической последовательности импульсов, характеризуемой большой скважностью, — получить неискаженное изображение фронта импульса.

Запускать генератор ждущей развертки можно исследуемым импульсом (внутренняя синхронизация) ли импульсом, вырабатываемым внешним по

отношению к осциллографу с источником (внешняя синхронизация).

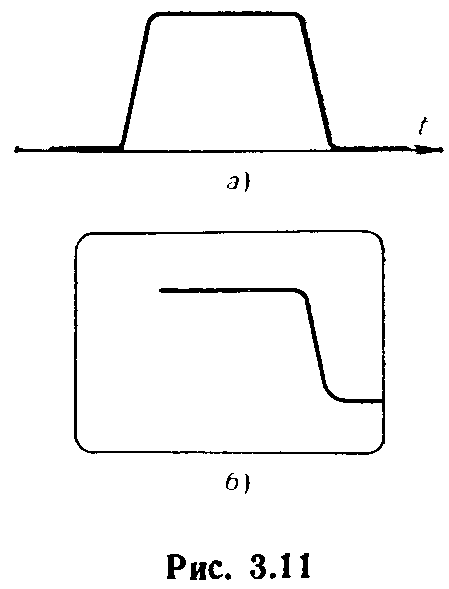

Принцип внутренней синхронизации состоит в том, что исследуемый импульс дифференцируют и полученным в результате дифференцирования коротким импульсом, соответствующим фронту исследуемого сигнала, возбуждают генератор развертки. Однако если не принять необходимых мер, то в изображении исследуемого импульса может отсутствовать фронт (рис. 3.11).

При синхронизации ждущей развертки необходимо создать условие наблюдения неискаженного фронта исследуемого импульса — сделать так, чтобы начало напряжения развертки, отклоняющего луч по горизонтали, несколько опережало момент прихода фронта исследуемого импульса на вертикально отклоняющие пластины. Такая задача решается двумя основными способами:

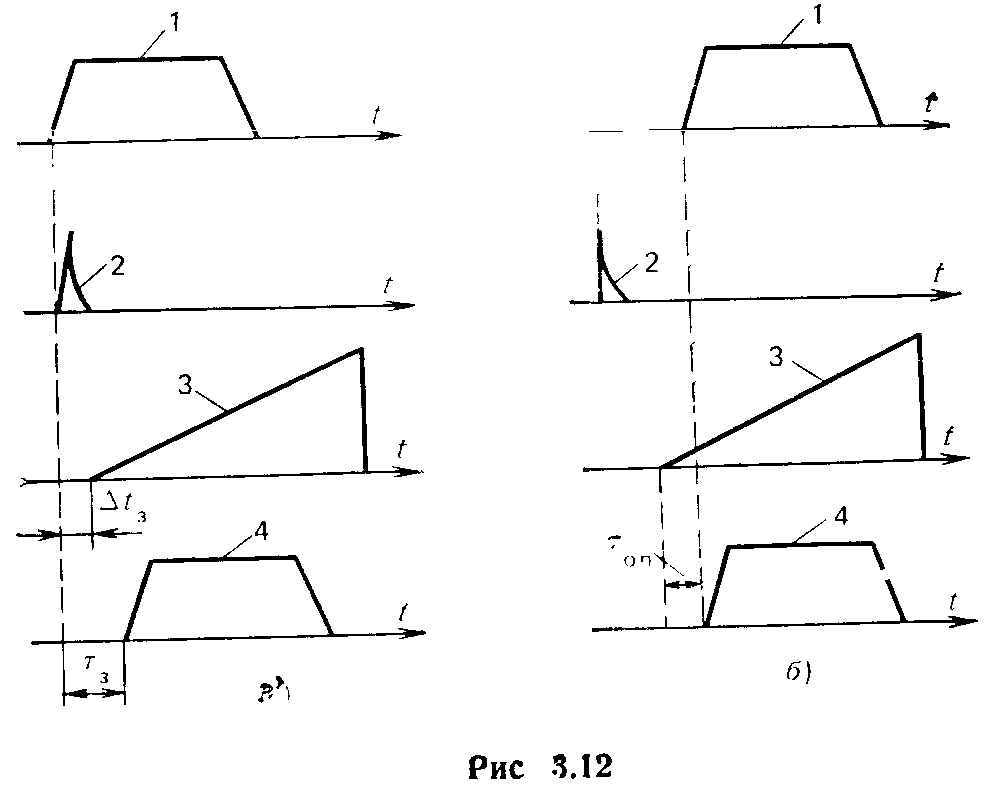

Включением линии задержки в канал вертикального отклонения. В режиме внутренней синхронизации (рис. 3.12,а) генератор ждущей развертки запускается коротким импульсом 2. Он соответствует фронту продифференцированного исследуемого импульса 1, поступающего из цепи, предшествующей линии задержки. На вертикально отклоняющие пластины фронт задержанного импульса 4 приходит с запаздыванием относительно начала действия напряжения развертки 3 на интервал времени ٦3, определяемый линией задержки. Возможности использования этого способа ограничены, поскольку задержка импульса, создаваемая линией задержки, фиксирована — она не регулируется. Следует также иметь в виду, что наличие линии задержки в канале вертикального отклонения приводит к некоторым искажениям наблюдаемого импульса. В осциллографах высокого класса используют линии задержки, вносящие малозаметные искажения.

Запуском одним синхронизирующим импульсом и генератора ждущей развертки и устройства, импульс которого подлежит наблюдению (режим внешней синхронизации). При этом исследуемый импульс 1 не задерживают в канале вертикального отклонения (рис. 3.12,6), а строят систему запуска так, чтобы либо генератор развертки запускался коротким импульсом 2 немного раньше, чем исследуемое устройство, либо при одновременном запуске использовалась задержка исследуемого импульса 1 относительно момента запуска в самом устройстве. В обоих случаях начало действия развертывающего напряжения 3 будет опережать на время ٦0п момент прихода фронта исследуемого импульса на вертикально отклоняющие пластины (импульса 4 на рис. 3.12,6).

Второй способ позволяет осуществить надежную синхронизацию и в случае, когда исследуемый импульс подается непосредственно на вертикально отклоняющие пластины (амплитуда исследуемого импульса достаточна для значительного отклонения луча).

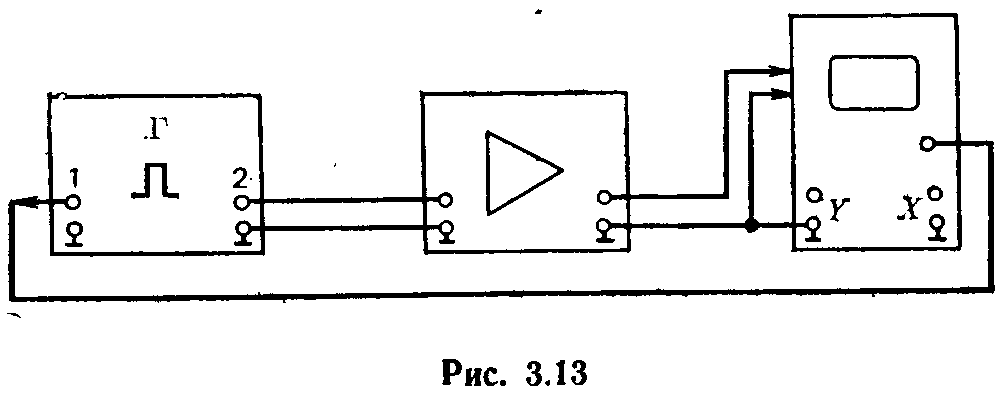

На рис. 3.13 изображена схема для исследования выходного сигнала усилителя, на вход которого подается импульс от измерительного генератора импульсных сигналов. Исследуемый импульс подводится непосредственно к вертикально отклоняющим пластинам ЭЛТ осциллографа. Так как импульсы, появляющиеся ка основном выходе 2 измерительного генератора при включенной внутри генератора схеме задержки, запаздывают относительно синхронизирующих импульсов, снимаемых с выхода 1, то синхронизирующие импульсы, поступающие на специальный вход осциллографа для запуска генератора ждущей развертки в режиме внешней синхронизации, опережают сигналы, подаваемые на вертикально отклоняющие пластины трубки.

Иногда синхронизирующие импульсы могут быть поданы из первых каскадов исследуемого устройства.

При синхронизации генератора ждущей развертки следует учитывать, что для его запуска требуются короткие импульсы с крутым фронтом. Поэтому в усилителе синхронизации исследуемый импульс усиливается и дифференцируется. Возможна синхронизация ждущей развертки импульсами любой полярности, так как предусмотрен специальный каскад схемы синхронизации, который в зависимости от положения переключателя рода развертки передает запускающие импульсы либо с той же полярностью, либо с измененной на противоположную.

Синхронизация периодической (непрерывной) развертки. При

исследовании периодических напряжений для получения неподвижного изображения на экране трубки необходимо, чтобы периоды развертывающего напряжения и исследуемого сигнала были равны или кратны. Выполнение этого условия требует специальных мер, так как частота сигналов релаксационных генераторов вообще и генераторов пилообразного напряжения в частности нестабильна по различным причинам: из-за колебаний питающих напряжений, нестабильности параметров схемы, флуктуационных явлений и т. п. Да и частота исследуемого сигнала не всегда достаточно стабильна.

Получить неподвижное изображение периодического сигнала можно в том случае, если создан принудительный режим работы генератора развертки, такой, что развертывающее напряжение и напряжение исследуемого сигнала синхронны. Чаще всего используют синхронизацию напряжением исследуемого сигнала, передаваемым из канала вертикального отклонения в усилитель синхронизации. Там оно усиливается, ограничивается и дифференцируется, т. е. из него формируются короткие однополярные импульсы с периодом следования, равным или кратным периоду исследуемого напряжения (иногда для этого включают специальные формирующие каскады). Полученные импульсы в моменты прихода на мультивибратор генератора периодической развертки (режим автоколебаний) опрокидывают его. Таким образом, момент скачка — начала цикла (периода) работы мультивибратора—согласован с моментом появления синхронизирующего импульса. Следовательно, период колебаний мультивибратора, а значит, и период развертывающего напряжения равен периоду исследуемого сигнала.

Известно, что работу мультивибратора можно синхронизировать импульсами и так, чтобы частота синхронизированного сигнала была в целое число раз меньше частоты следования синхронизирующих импульсов. В этом случае период развертывающего напряжения оказывается кратным периоду исследуемого напряжения.

В осциллографах предусматривают три вида синхронизации: внутреннюю, т. е. напряжением исследуемого сигнала, внешнюю, осуществляемую с помощью внешнего источника, .и от сети (напряжением питающей сети).

ИЗМЕРЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ИССЛЕДУЕМЫХ СИГНАЛОВ

Как отмечалось в § 3.2, в зависимости от встроенных средств измерения параметров исследуемых сигналов различают осциллографы, содержащие калибраторы чувствительности и длительности, со встроенными цифровыми измерителями этих параметров и микропроцессорные с программным управлением, которые автоматически измеряют много параметров сигналов по заданной программе. В данном параграфе излагаются методики измерений осуществляемых с помощью первых двух разновидностей осциллографов. О третьей разновидности речь пойдет в гл. 12.

Калибраторы и методики измерений параметров. Калибраторами называют средства измерения, входящие в состав осциллографа и представляющие собой меры, с помощью которых градуируют или поверяют градуировочные характеристики осей экрана осциллографа: вертикальной — в единицах напряжения, горизонтальной — в единицах времени. После выполнения градуировки осей (шкал) создается возможность измерения, с одной стороны, амплитуды напряжения исследуемого сигнала и, с другой стороны, длительности импульсов, интервала времени между импульсами и т. п.

Калибратор чувствительности — это источник напряжения, по которому устанавливают номинальную чувствительность канала вертикального отклонения:

Еном = Нк/Uк,

где Eном выражено в сантиметрах на вольт; Hк, в сантиметрах — строго определенное (калибровочное) видимое отклонение луча; Uк, в вольтах—строго определенное (калиброванное) напряжение, подаваемое на вход усилителя вертикального отклонения.

Согласно (3.5), которое для выражения енои в сантиметрах на вольт можно записать в виде Eном = Кном hb/10, номинальная чувствительность устанавливается регулировкой коэффициента передачи канала.

Когда вертикальная ось экрана проградуирована, то измеряемая амплитуда напряжения находится из соотношения Um изм= Н/Eном, где Н — видимое отклонение луча, вызываемое исследуемым сигналом.

Удобнее располагать значением номинального коэффициента отклонения d=1/Eном =Uk/HK. Тогда

![]() Размер

Нк,

необходимый для установки чувствительности

или коэффициента отклонения, задается

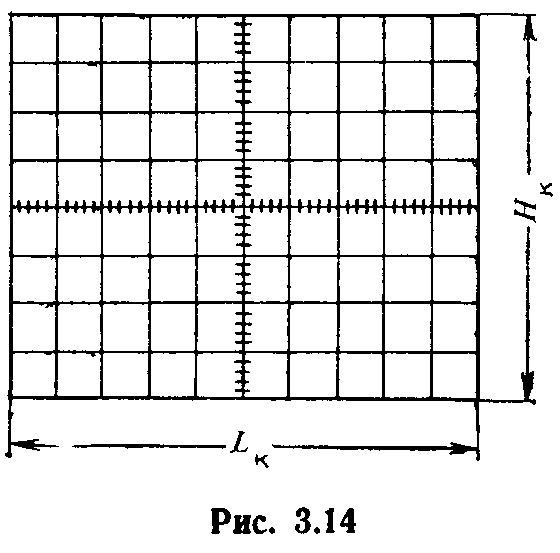

с помощью масштабной сетки (рис.

Размер

Нк,

необходимый для установки чувствительности

или коэффициента отклонения, задается

с помощью масштабной сетки (рис.

3.14). Во многих осциллографах применены ЭЛТ с внутренней масштабной сеткой, расположенной в плоскости экрана (в той же плоскости, что и люминофор). Это конструктивное решение практически исключает погрешности отсчета, обусловленные параллаксом. Такие ЭЛТ называют трубками с внутренней шкалой и беспаралаксным отсчетом.

Напряжение Uk вырабатывает калибратор, который выполнен, например, по схеме мультивибратора, генерирующего прямоугольные импульсы размахом UР (строго калиброванным). Эти импульсы передаются через эмиттерный повторитель и делитель напряжения на выход калибратора. Последний соединяют со входом У осциллографа. Числа hном, соответствующие различным коэффициентам передачи аттенюатора, нанесены на шкале, окружающей его переключатель, который отмечен надписью В/см.

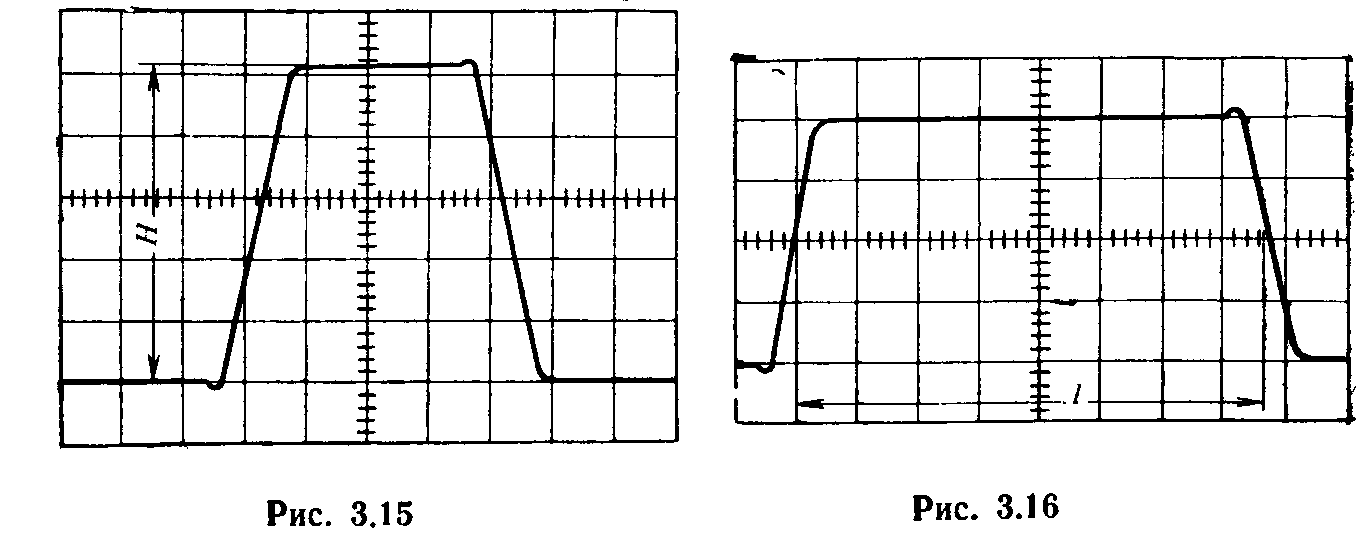

Методика измерения амплитуды напряжения заключается в следующем. Перед измерением калибруют чувствительность канала вертикального отклонения: устанавливают по калибратору с помощью регулятора усиления номинальный коэффициент отклонения. Затем подают исследуемый сигнал на вход У осциллографа и, не меняя положения регулятора усиления, добиваются с помощью входного аттенюатора того, чтобы размер Н изображения занимал большую часть экрана (рис. 3.15). Искомую амплитуду определяют по (3.14), где dНом — число, соответствующее данному положению переключателя иа шкале, окружающей его.

Рассмотрим составляющие погрешности измерения амплитуды, классифицируя их согласно слагаемым измерения. Погрешность меры бм состоит из погрешности напряжения калибратора и погрешности калибровки чувствительности. Иначе говоря, это погрешность номинального коэффициента отклонения dном. Погрешность преобразования бпр определяется главным образом неравномерностью переходной характеристики канала вертикального отклонения. Погрешность сравнения бср — погрешность геометрического измерения размера Н. Погрешность фиксации сливается с погрешностью сравнения. Учитывая, что все составляющие погрешности независимы, суммарную погрешность можно найти следующим образом:

![]() Калибратор

длительности

— это мера времени, с

помощью которой либо проверяют

длительность калиброванной развертки,

либо калибруют временной масштаб. Больше

распространен первый вариант. Часто

функции обоих калибраторов (чувствительности

и длительности) совмещены в одном

устройстве.

Калибратор

длительности

— это мера времени, с

помощью которой либо проверяют

длительность калиброванной развертки,

либо калибруют временной масштаб. Больше

распространен первый вариант. Часто

функции обоих калибраторов (чувствительности

и длительности) совмещены в одном

устройстве.

Калиброванная по длительности развертка гарантирует горизонтальное отклонение луча, на строго определенное расстояние при строго определенной длительности Тр. Коэффициент развертки g=Tр / Lк (например, в микросекундах на сантиметр) определяет градировочную характеристику оси времени или временной масштаб. Числа g обозначают положения переключателя длительности развертки (надпись на передней панели ВРЕМЯ/см или ВРЕМЯ/дел.).

Таким образом, генератор калиброванной развертки служит рабочей мерой времени, поверяемой »по калибратору длительности.

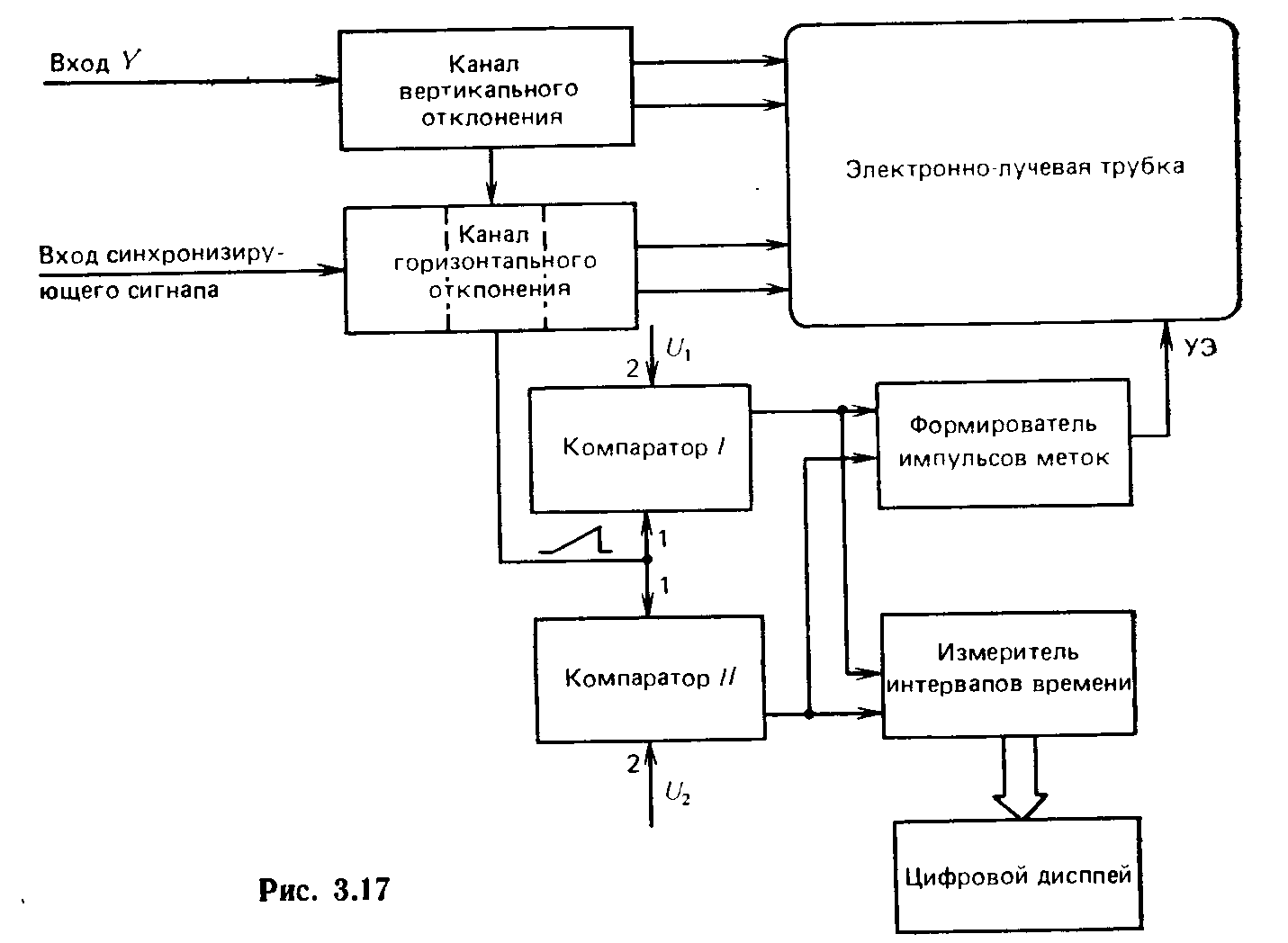

Методика измерения интервалов времени такова. Длительность импульса, период следования импульсов и другие интервалы времени измеряют, используя калиброванную развертку. Перед началом измерения поверяют значение коэффициента развертки по калибратору длительности. После поверки исследуемый импульс подают на вход У осциллографа. На экране появляется изображение прямоугольного импульса. Длительность развертки регулируют так, чтобы возможно больше растянуть изображение импульса в горизонтальном направлении: если фронт изображения близок к левой граничной линии масштабной сетки, то срез изображения должен быть возможно ближе к правой граничной линии (рис. 3.16). Затем измеряют по масштабной сетке расстояние l и, умножив его на числовое значение коэффициента развертки g (произведение чисел, обозначающих установленные положения переключателей ВРЕМЯ/дел. и МНОЖИТЕЛЬ), получают искомую длительность импульсов ٦и = lg/

Отметим составляющие погрешности измерения длительности импульса.

Погрешность меры бm в данном случае — нестабильность частоты генератора калибратора (она не превосходит ДО-3) и погрешность калибровки длительноcти

развертки Тр. Другими словами—это погрешность коэффициента развертки g.

Погрешность преобразования бПр — погрешность, обусловленная искажением формы импульса в канале вертикального отклонения. Погрешность сравнения бср — погрешность установки уровня 0,5 и геометрического намерения длины l. Так как все составляющие погрешности независимы, то суммарная погрешность

Встроенные

цифровые измерители и методики измерения

параметров. Более совершенны приборы,

в которых вместо калибраторов

применены встроенные цифровые вольтметры,

измерители интервалов времени и

частоты. Результаты измерений либо

отображаются с помощью цифровых

индикаторов (цифрового дисплея), либо

высвечиваются на экране ЭЛТ в

буквенно-цифровой форме.

Встроенные

цифровые измерители и методики измерения

параметров. Более совершенны приборы,

в которых вместо калибраторов

применены встроенные цифровые вольтметры,

измерители интервалов времени и

частоты. Результаты измерений либо

отображаются с помощью цифровых

индикаторов (цифрового дисплея), либо

высвечиваются на экране ЭЛТ в

буквенно-цифровой форме.

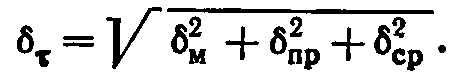

Рассмотрим, каким образом измеряются интервалы времени.

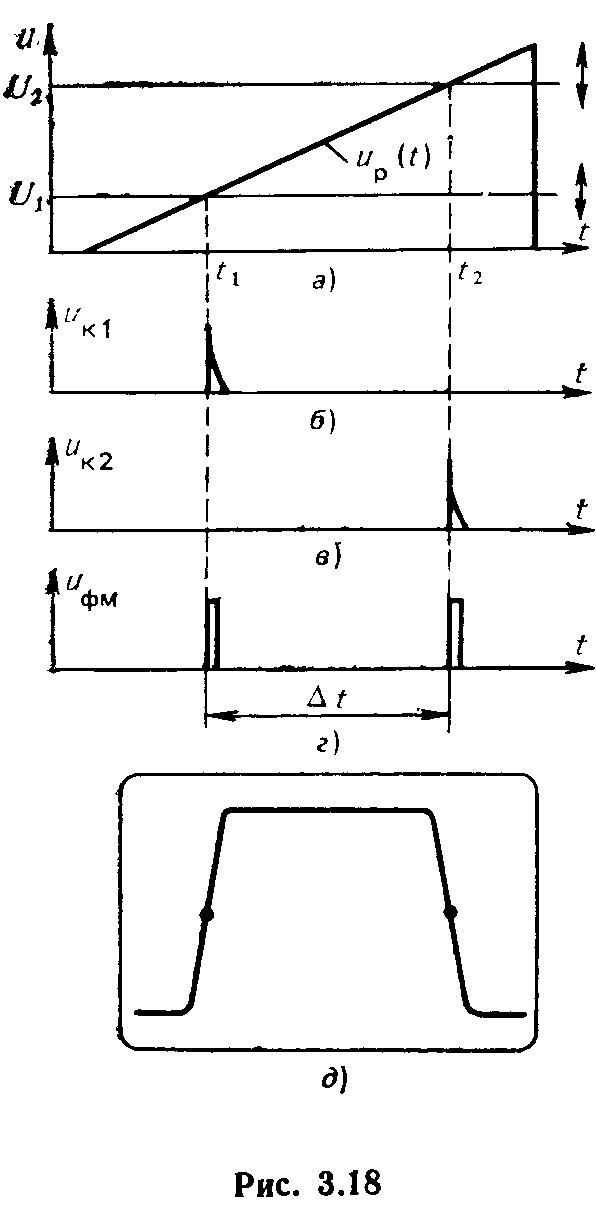

Для этого воспользуемся структурной схемой на рис. 3.17 и графиками, поясняющими измерение длительности прямоугольного импульса (»а уровне 0,5 (амплитуды, рис. 3.18).

Иcследуемый импульс, подводимый к входу Y оcциллографа, передается через канал (вертикального отклонения на вертикально . отклоняющие пластины ЭЛТ. Генератор развертки, содержащийся в канале горизонтального отклонения, вырабатывает линейно-изменяющееся напряжение uр(t), момент начала которого определяется синхронизирующим сигналом. Это напряжение поступает на входы 1 обоих компараторов. В компараторе I оно сравнивается с напряжением постоянного тока U1, подводимым к входу 2 компаратора I, а в компараторе II— с напряжением постоянного тока U2 (рис. 3.18,а).

В момент t1, когда up(ti) = U1, на выходе компаратора I возникает короткий импульс (рис. 3.18,а и б). Аналогично и на выходе компаратора II появляется короткий импульс, но в момент t2 выполнения условия up(t2)=U2 (рис. 3.18,а и в):

Полученные импульсы поступают в формирователь импульсов меток, откуда после формирования (рис. 3.18,г) подаются на управляющий электрод (УЭ) ЭЛТ. В моменты появления сформированных импульсов яркость свечения увеличивается и на изображении исследуемого прямоугольного импульса (рис. 3.18,д) образуются яркостные метки.

С помощью органов регулировки, выведенных на переднюю панель прибора, пользователь осциллографа может изменять напряжения U1 и U2 .Это влечет за собой изменение моментов появления импульсов (рис. 3.18,а—г) и, следовательно, положений яркостных меток на изображении исследуемого импульса (рис. 3.18,д). После того как метки будут установлены на требуемом уровне (в нашем случае — на уровне 0,5 амплитуды импульса), интервал Δt между импульсами, создающими яркостные метки (рис. 3.18,г), определяется измерителем интервалов времени. Результат измерения искомого значения длительности прямоугольного импульса отображается на цифровом дисплее.

Опираясь на изложенную процедуру, несложно представить себе методику измерения длительности фронта исследуемого импульса. Для этого нужно так выбрать напряжения U1 и U2, чтобы обе яркостные метки «лежали» на изображении фронта импульса, причем положение первой должно соответствовать уровню 0,1 амплитуды, а положение второй — уровню 0,9 (амплитуды.

Бели в устройство, изображенное на рис. 3.17, ввести схему запоминания максимального уровня исследуемого импульса и подать запомненное напряжение на вход 2 компаратора II (вместо напряжения U2), а на входе 2 компаратора I установить U1=0, то интервал времени, разделяющий выходные импульсы компараторов, будет пропорционален амплитуде импульса Um. Измерив этот интервал, можно определить значение Um (подробнее см. § 5.9).