- •Краткие сведения о микропроцессорах и микропроцессорных системах

- •Функции, выполняемые микропроцессорами в измерительных приборах

- •Улучшение метрологических характеристик приборов

- •Условия применения микропроцессоров и факторы, его ограничивающие

- •Общие сведения

- •3.3. Виды осциллографических разверток

- •3.4. Основные каналы электронно-лучевого осциллографа

- •Синхронизация развертки

- •Двухканальные и двух лучевые осциллографы

- •Стробоскопические осциллографы

- •3.9 Запоминающие осциллографы

- •Сциллографы, содержащие микропроцессор

- •Осциллографы с нетрадиционными устройствами отображения информации

- •Екомендации по выбору осциллографа

- •Измерение интервалов времени, частоты и фазовых сдвигов

- •4.1Общие сведения

- •Методы временных разверток

- •Измерение интервалов времени методом дискретного счета

- •Измерение частоты методом дискретного счета

- •Микропроцессорные цифровые частотомеры

- •Гетеродинный метод

- •4.7. Широкодиапазонные частотомеры

- •Методы сравнения с частотой другого источника посредством осциллографа

- •Меры частоты

- •Измерение фазового сдвига методом, основанным на преобразовании в интервал времени между импульсами

- •4.11. Нулевой метод

- •Расширение частотного диапазона фазометров

- •Измерение напряжений

- •5.1. Общие сведения

- •Параметры напряжении переменного тока

- •Преобразователи электронных вольтметров

- •Усилители и показывающие приборы стрелочных вольтметров

- •Особенности вольтметров импульсного тока

- •Зависимость показаний вольтметра от формы напряжения

- •Цифровые вольтметры. Общая характеристика

- •Цифровые вольтметры с жесткой логикои

- •5.10 Программируемые цифровые вольтметры

- •5.11. Микропроцессорный время-импульсный вольтметр

- •Глава шестая

- •6.1. Общие сведения

- •Измерение мощности в диапазонах низких и высоких частот

- •Общая характеристика методовизмерении и приборов диапазона свч

- •Метод, основанный на измерении изменения сопротивления терморезистора

- •. Термоелектрический метод

- •Калориметрические метод

- •Измерение импульсной мощности

- •Измерения спектральных характеристик сигналов

- •Общие сведения

- •Аналоговые фильтровые анализаторы спектра

- •. Особенности спектрального анализа случайных

- •7.5Цифровые анализаторы спектра, общая характеристика

- •Цифровые анализаторы с аналоговой избирательной системой

- •Микропроцессорный анализатор, работающий по алгоритму бпф

- •Измерение коэффициента гармоник

. Особенности спектрального анализа случайных

ПРОЦЕССОВ

Как уже отмечалось в § 7.2, спектральной характеристикой стационарного случайного процесса X(t) служит спектральная плотность мощности Gx(f). Она выражает среднюю мощность, выделяемую на резисторе сопротивлением в 1 Ом, которая приходится на единицу полосы частот. Картину распределения средней мощности случайного процесса по частотам называют спектром мощности.

Аппаратурный анализ проводится одним из трех методов: фильтрации, определения спектральной плотности мощности по измеренной корреляционной функции в соответствии с теоремой Винера — Хинчина, вычисления спектральной плотности преобразованием Фурье реализации случайного процесса — по алгоритму быстрого преобразования Фурье (БПФ).

Для аппаратурного определения спектра требуется значительное время. Нередко оно превышает длительность существования реализации или время, в течение которого сохраняется стационарность исследуемого процесса. Оценки спектра мощности, полученные по одной реализации стационарного эргодического процесса, не всегда приемлемы. Поэтому приходится выполнять многочисленные измерения, так как необходимо усреднять и по времени, и по ансамблю.

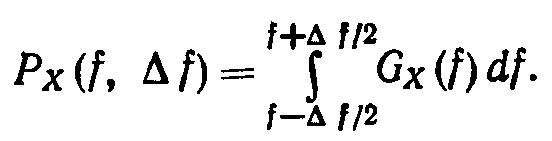

Специфика метода фильтрации. Как следует из (7.17), средняя мощность Рх стационарного случайного процесса X (t):

![]()

Если

спектр сигнала ограничен частотами

![]()

![]() то

средняя мощность в полосе ∆f

(в

окрестности частоты f

)

то

средняя мощность в полосе ∆f

(в

окрестности частоты f

)

В

случае, когда полоса частот

![]() конечна,

но настолько узка, что спектральную

плотность мощности Gx(f)

можно

полагать постоянной в этой полосе,

получается приближенная формула

конечна,

но настолько узка, что спектральную

плотность мощности Gx(f)

можно

полагать постоянной в этой полосе,

получается приближенная формула

![]() (7.24)

(7.24)

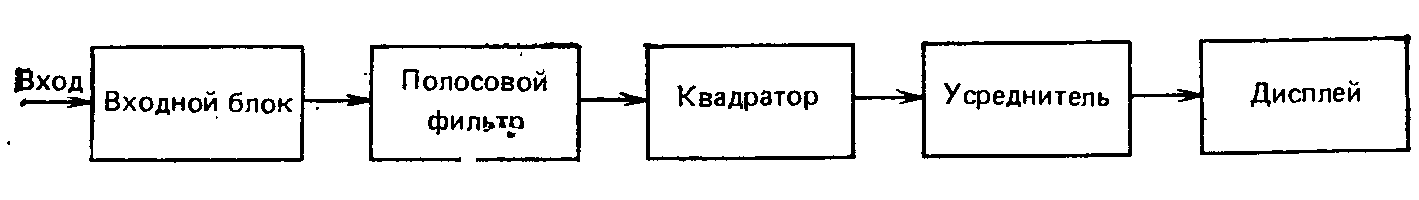

Из (7.24) видно, что спектральную плотность мощности можно определить, измерив среднюю мощность в известной узкой полосе. Следовательно, прибор для измерения спектральной плотности мощности рассматриваемым методом (анализатор) должен содержать систему: полосовой фильтр с узкой полосой пропускания — квадратор — усреднитель — дисплей (рис. 7.11). При измерениях обычно полагают, что спектральная плотность мощности постоянна в полосе пропускания узкополосного фильтра.

Напряжение

![]() - длительность

реализации или продолжитель- ность

анализа), снимаемое с выхода усреднителя,

соответствует оценке спектральной

плотности мощности. При анализе

реализации эргодического стационарного

процесса значения и(Т,

Т),

отсчитываемые в моменты t=T,

флуктуируют

около математического ожидания

- длительность

реализации или продолжитель- ность

анализа), снимаемое с выхода усреднителя,

соответствует оценке спектральной

плотности мощности. При анализе

реализации эргодического стационарного

процесса значения и(Т,

Т),

отсчитываемые в моменты t=T,

флуктуируют

около математического ожидания

![]() , причем

, причем

отклонения в среднем уменьшаются с увеличением продолжительности усреднения (постоянной времени сглаживающего фильтра).

Необходимо

остановиться «а вопросе рационального

выбора ширины полосы анализирующего

(узкополосного) фильтра и продолжительности

усреднения. Проводя аппаратурный анализ,

следует учитывать принцип

неопределенности, который выражается

соотношением1

![]() .

Это

означает, что сужение полосы требует

соответствующего увеличения длительности

измерения, причем уменьшение

.

Это

означает, что сужение полосы требует

соответствующего увеличения длительности

измерения, причем уменьшение

![]() и увеличение Т

в одинаковое число раз лишь сохраняют

неизменной точность измерений.

и увеличение Т

в одинаковое число раз лишь сохраняют

неизменной точность измерений.

При фиксированной продолжительности Т сужение полосы пропускания узкополосного анализирующего фильтра приводит к значительным флуктуациям оценки Gx(f) и статистическая надежность результатов будет низкой.

Интервал

усреднения Т

должен быть существенно больше интервала

корреляции

![]() узкополосного процесса (см. § 8.5). Так

как

узкополосного процесса (см. § 8.5). Так

как

![]() то выполнение неравенства

то выполнение неравенства

![]() в случае применения весьма узкополосного

анализирующего фильтра приводит к

увеличению интервала измерения и при

усреднении с помощью ФНЧ требует

установки последнего с еще более узкой

полосой, что практически не всегда

допустимо и выполнимо.

в случае применения весьма узкополосного

анализирующего фильтра приводит к

увеличению интервала измерения и при

усреднении с помощью ФНЧ требует

установки последнего с еще более узкой

полосой, что практически не всегда

допустимо и выполнимо.

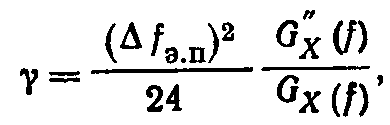

Статистическая погрешность измерения методом фильтрации. В соответствии с изложенным вначале, если среднее значение стационарного случайного процесса X(t) равно нулю, то измерение спектральной плотности мощности сводится к измерению дисперсии случайного процесса Y(t), получаемого на выходе узкополосного фильтра. Следовательно, статистическая погрешность измерения значения Gx{f) определяется соответствующей погрешностью измерения дисперсии Dy (§ 8.6).

Полагая,

что процесс Y

(t)

характеризуется гауссовским распределением

вероятностей, можно записать формулы

для относительных среднеквадратических

погрешностей измерений спектральной

плотности мощности

![]() (усреднение идеальным интегратором)

и

(усреднение идеальным интегратором)

и

![]() (усреднение с помощью ФНЧ) [47]:

(усреднение с помощью ФНЧ) [47]:

![]() (7.25)

(7.25)

где d

равно

1 для идеальных низкочастотных и

радиофильтров, 1/2 для одиночного

колебательного контура,

![]() для

гауссовского радиофильтра; Т

—

продолжительность интегрирования:

для

гауссовского радиофильтра; Т

—

продолжительность интегрирования:

![]() —

эффективная шумовая полоса анализирующего

фильтра; α

— величина, обратная постоянной времени

усредняющего ФНЧ.

—

эффективная шумовая полоса анализирующего

фильтра; α

— величина, обратная постоянной времени

усредняющего ФНЧ.

где

![]() —

вторая производная по частоте спектральной

плотности мощности

—

вторая производная по частоте спектральной

плотности мощности

![]()

Оптимальная (в смысле минимума суммарной среднеквадратической погрешности) полоса пропускания анализирующего фильтра:

при усреднении идеальным интегратором (длительность интервала Т фиксирована)

![]()

при усреднении с помощью ФНЧ

![]()

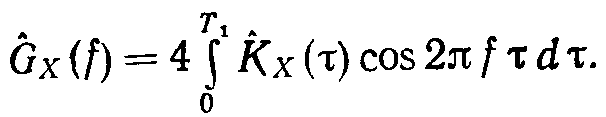

Определение спектральной плотности мощности по корреляционной функции. Для действительных стационарных случайных функций согласно(7.16)

![]()

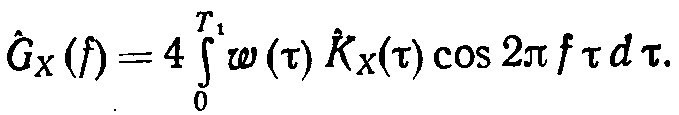

Соответственно оценка спектральной плотности мощности

(7.26)

(7.26)

Непосредственно измеряют корреляционную функцию, а значение Gx(f) вычисляют по (7.26). Эту задачу решают коррелометры, дополненные устройствами для вычисления спектральной плотности мощности по значениям функции корреляции.

Оценка

(7.26) оказывается неприемлемой в тех

случаях, когда требуется выяснить тонкую

структуру спектра мощности, так как

«отсечение» участка кривой функции

корреляции

![]() ,

соответствующего значениям аргумента

,

соответствующего значениям аргумента

![]() может привести к значительным

искажениям аппаратурного спектра в

низкочастотной области.

может привести к значительным

искажениям аппаратурного спектра в

низкочастотной области.

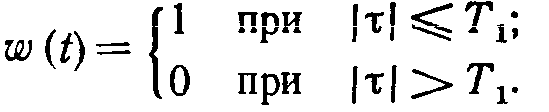

Для

получения подходящей оценки спектральной

плотности мощности в (7.26) подынтегральное

выражение умножают на весовую функцию

![]() ,

которую в литературе часто называют

«окном» («корреляционным окном»),

,

которую в литературе часто называют

«окном» («корреляционным окном»),

С учетом весовой функции выражение для оценки спектральной плотности мощности можно представить в виде

(7.27)

(7.27)

Состоятельность

оценки определяется выбранным «окном»,

т. е. видом функции

![]() .

В (7.26) «прямоугольное окно»

.

В (7.26) «прямоугольное окно»

(7.28)

(7.28)

Выбор «окна» зависит от характера исследуемого спектра мощности и от той конкретной задачи, ради решения которой проводятся измерения [23, 47, 69, 109].