- •Краткие сведения о микропроцессорах и микропроцессорных системах

- •Функции, выполняемые микропроцессорами в измерительных приборах

- •Улучшение метрологических характеристик приборов

- •Условия применения микропроцессоров и факторы, его ограничивающие

- •Общие сведения

- •3.3. Виды осциллографических разверток

- •3.4. Основные каналы электронно-лучевого осциллографа

- •Синхронизация развертки

- •Двухканальные и двух лучевые осциллографы

- •Стробоскопические осциллографы

- •3.9 Запоминающие осциллографы

- •Сциллографы, содержащие микропроцессор

- •Осциллографы с нетрадиционными устройствами отображения информации

- •Екомендации по выбору осциллографа

- •Измерение интервалов времени, частоты и фазовых сдвигов

- •4.1Общие сведения

- •Методы временных разверток

- •Измерение интервалов времени методом дискретного счета

- •Измерение частоты методом дискретного счета

- •Микропроцессорные цифровые частотомеры

- •Гетеродинный метод

- •4.7. Широкодиапазонные частотомеры

- •Методы сравнения с частотой другого источника посредством осциллографа

- •Меры частоты

- •Измерение фазового сдвига методом, основанным на преобразовании в интервал времени между импульсами

- •4.11. Нулевой метод

- •Расширение частотного диапазона фазометров

- •Измерение напряжений

- •5.1. Общие сведения

- •Параметры напряжении переменного тока

- •Преобразователи электронных вольтметров

- •Усилители и показывающие приборы стрелочных вольтметров

- •Особенности вольтметров импульсного тока

- •Зависимость показаний вольтметра от формы напряжения

- •Цифровые вольтметры. Общая характеристика

- •Цифровые вольтметры с жесткой логикои

- •5.10 Программируемые цифровые вольтметры

- •5.11. Микропроцессорный время-импульсный вольтметр

- •Глава шестая

- •6.1. Общие сведения

- •Измерение мощности в диапазонах низких и высоких частот

- •Общая характеристика методовизмерении и приборов диапазона свч

- •Метод, основанный на измерении изменения сопротивления терморезистора

- •. Термоелектрический метод

- •Калориметрические метод

- •Измерение импульсной мощности

- •Измерения спектральных характеристик сигналов

- •Общие сведения

- •Аналоговые фильтровые анализаторы спектра

- •. Особенности спектрального анализа случайных

- •7.5Цифровые анализаторы спектра, общая характеристика

- •Цифровые анализаторы с аналоговой избирательной системой

- •Микропроцессорный анализатор, работающий по алгоритму бпф

- •Измерение коэффициента гармоник

Преобразователи электронных вольтметров

Измерительный преобразователь напряжения переменного тока в напряжение постоянного тока (или ток), — важнейший узел вольтметра, в большой мере определяющий его основные характеристики и, в частности, особенности шкалы. Преобразователи можно классифицировать по следующим признакам:

по измеряемому параметру входного напряжения, которому непосредственно соответствует ток или напряжение в выходной цепи детектора, — пиковые (амплитудные), среднеквадратического значения, средневыпрямленного значения;

по схеме входа — с открытым входом и закрытым входом;

по характеристике преобразования — линейные и квадратичные;

по схемному решению.

Рассмотрим основные типы применяемых преобразователей, классифицируя их по первому признаку.

Преобразователи пикового значения. Особенность преобразователя этого вида заключается в том, что напряжение на его выходе непосредственно соответствует пиковому (амплитудному) значению напряжения, поданного на вход преобразователя. Он должен содержать элемент, запоминающий пиковое значение напряжения. Обычно это конденсатор, заряжаемый через диод до пикового значения.

Необходимо подчеркнуть, что преобразователи пикового значения, которые в дальнейшем для кратности будем называть пиковыми, — самые широкополосные преобразователи напряжения переменного тока в напряжение постоянного тока (см. раздел преобразователи СВЧ вольтметров).

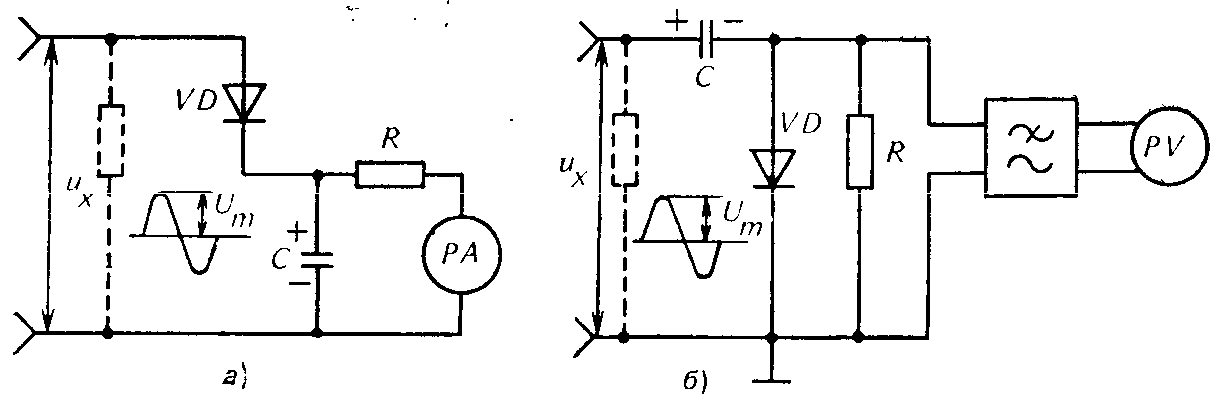

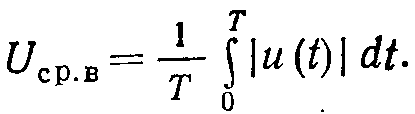

рис.5.6

рис.5.6

На рис. 5.6 приведены часто встречающиеся схемы пиковых преобразователей: с открытым (рис. 5.6,а) и закрытым (рис. 5.6,б)

входом.

Для обеих схем должны выполняться следующие соотношения: значение постоянной времени цепи заряда конденсатора τ3=RіС (где Rі — внутреннее сопротивление диода) много меньше значения постоянной времени τР=RС цепи (разряда конденсатора;

значение постоянной времени τ3 меньше или соизмеримо со значением периода самого высокочастотного напряжения, измеряемого данным вольтметром;

значение постоянной времени τР значительно больше периода самого низкочастотного напряжения, измеряемого прибором с данным преобразователем.

Рассмотрим

работу пикового

преобразователя с открытым входом

в случае, когда к нему подводится

синусоидальное напряжение

![]() ;

равенство

нулю начальной фазы не нарушает общности

рассуждений. В начальный момент напряжение

приложено к диоду почти целиком, поскольку

емкость конденсатора С

(обычно порядка десятков тысяч пикофарад)

значительно больше емкости анод —

катод диода. При первой положительной

полуволне в цепи

диода

возникает большой импульс тока,

заряжающего конденсатор, но в течение

одного полупериода конденсатор полностью

зарядиться не успевает. За время

отрицательной полуволны конденсатор

несколько разряжается, но так как

значение постоянной времени цепи разряда

τР

намного больше периода

;

равенство

нулю начальной фазы не нарушает общности

рассуждений. В начальный момент напряжение

приложено к диоду почти целиком, поскольку

емкость конденсатора С

(обычно порядка десятков тысяч пикофарад)

значительно больше емкости анод —

катод диода. При первой положительной

полуволне в цепи

диода

возникает большой импульс тока,

заряжающего конденсатор, но в течение

одного полупериода конденсатор полностью

зарядиться не успевает. За время

отрицательной полуволны конденсатор

несколько разряжается, но так как

значение постоянной времени цепи разряда

τР

намного больше периода

![]() напряжения их,

то заряд уменьшается незначительно.

При каждой новой положительной полуволне

синусоидального напряжения конденсатор

подзаряжается через внутреннее

сопротивление диода Ri.

Так как τ3<<

τР

(быстрый заряд и медленный разряд), то

через несколько периодов на обкладках

конденсатора устанавливается постоянное

напряжение Uс,

почти равное амплитуде напряжения Uт,

поданного на вход преобразователя

(рис. 5.7).

напряжения их,

то заряд уменьшается незначительно.

При каждой новой положительной полуволне

синусоидального напряжения конденсатор

подзаряжается через внутреннее

сопротивление диода Ri.

Так как τ3<<

τР

(быстрый заряд и медленный разряд), то

через несколько периодов на обкладках

конденсатора устанавливается постоянное

напряжение Uс,

почти равное амплитуде напряжения Uт,

поданного на вход преобразователя

(рис. 5.7).

По мере повышения напряжения на конденсаторе разность потенциалов между анодом и катодом диода иa= их—ис уменьшается: преобразователь представляет собой схему с автоматическим смещением. В установившемся режиме напряжение катода диода

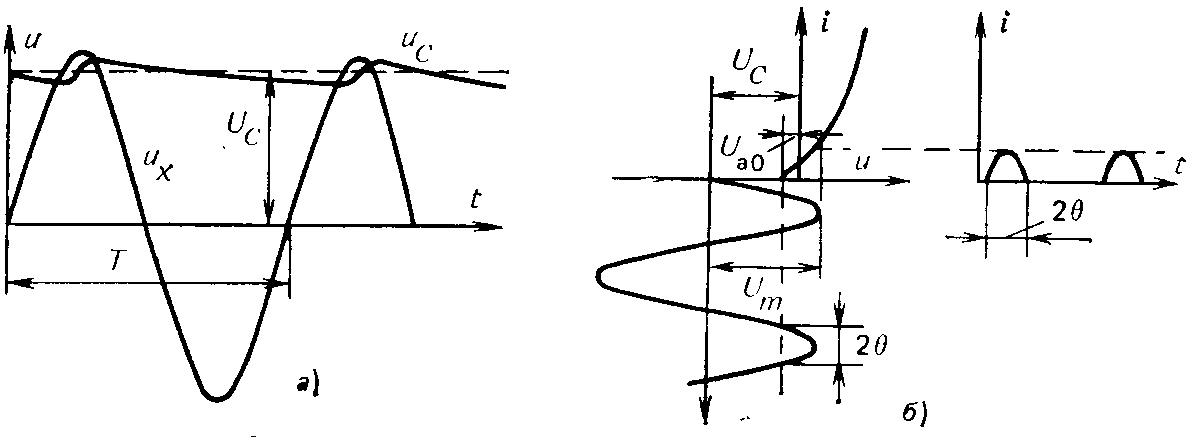

Рис.5.7

равно Uc≈Um. Но поскольку Uc все же несколько меньше Um вследствие утечки заряда через резистор R, то в течение той части положительной полуволны, когда мгновенные значения синусоидального напряжения их превышают напряжение Uc на конденсаторе, через диод проходят импульсы тока с малой амплитудой, пополняющие заряд конденсатора (рис. 5.7,6). Ток через диод проходит лишь в течение незначительной части периода, характеризуемой углом отсечки θ.

Напряжение Uс на конденсаторе измеряется стрелочным вольтметром. Оно тем ближе к амплитуде Um напряжения их, чем меньше угол отсечки θ. Как видно из рис. 5.7,б,

![]() В

теории идеального диодного преобразователя

устанавливается зависимость между

углом отсечки и параметрами схемы:

В

теории идеального диодного преобразователя

устанавливается зависимость между

углом отсечки и параметрами схемы:

![]() (5.8)

(5.8)

где Ri—Внутреннее сопротивление диода; R— сопротивление нагрузки (предполагается, что у диода Rобр»Я).

Из

соотношения (5.8) следует, что равенство

Uc

— Um,

достигаемое

при θ= 0, никогда не может быть реализовано,

так как

![]() .

Однако

приближение будет тем лучше, чем

меньше будет отношение Ri/R.

.

Однако

приближение будет тем лучше, чем

меньше будет отношение Ri/R.

Важно подчеркнуть, что включение последовательно с диодом резистора с любым дополнительным сопротивлением Rдоп дает такой же эффект, как и увеличение внутреннего сопротивления диода Ri.

Из изложенного видно, что всегда Uc<Um. Относительную погрешность преобразования можно вычислить по формуле

![]() (5.9)

(5.9)

Необходимо иметь в виду, что нельзя чрезмерно увеличивать сопротивление резистора R, так как при этом значение постоянной времени разряда конденсатора может оказаться настолько большим, что преобразователь будет инерционным: при уменьшении напряжения на входе напряжение на конденсаторе долго сохраняется неизменным. Недопустимо также включать в схему конденсатор очень большой емкости С, так как это приведет к возрастанию постоянных времени цепей заряда и разряда.

До сих пор исследовалась работа преобразователя при напряжении синусоидальной формы. Если на вход рассматриваемой схемы подать напряжение ux=Uo+U'msinωt, в котором имеются и постоянная и переменная составляющие, то измеряемое прибором значение напряжения в этом случае будет зависеть не только от амплитуды U'm, но и от значения постоянной составляющей Uо, так как вход преобразователя открытый. Таким образом, конденсатор С преобразователя с открытым входом заряжается до напряжения, определяемого суммарным воздействием постоянной и переменной (амплитудой) составляющих напряжения, подводимого К детектору, т. е. до пикового значения Um=Uo + U'm.

Теперь

рассмотрим работу пикового преобразователя

с закрытым входом (рис. 5.6,6) в

предположении, что к нему подведено

синусоидальное напряжение

![]()

В

течение нескольких положительных полу

периодов действия напряжения их

конденсатор С

заряжается через диод почти до значения

Uт.

Сопротивление резистора R

велико, следовательно, велико и значение

постоянной времени цепи разряда, поэтому

напряжение Uс

изменяется весьма мало. С некоторым

приближением в установившемся режиме

его можно считать постоянным. Это

позволяет рассматривать заряженный

конденсатор С

как источник постоянного напряжения

![]()

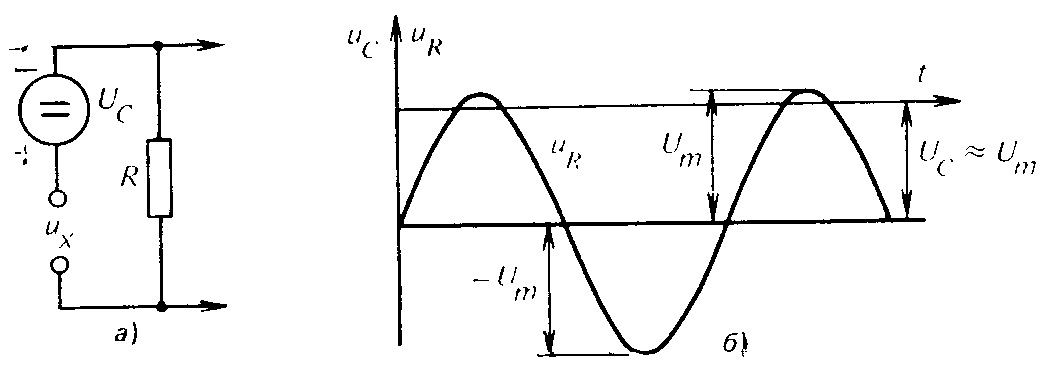

Проследим за изменением напряжения на нагрузочном резисторе Я. Как видно из эквивалентной схемы (рис. 5.8,а)

![]() Когда

синусоидальное напряжение достигает

положительного максимума,

Когда

синусоидальное напряжение достигает

положительного максимума,

![]() ;

при отрицательном максимуме

;

при отрицательном максимуме

![]() ,

так как

,

так как

![]() (рис.

5.8,6). Таким образом, напряжение, падающее

на резисторе R,

является пульсирующим и измерить его

непосредственно магнитоэлектрическим

прибором затруднительно (при низких

частотах заметно колеблется стрелка).

Поэтому между резистором Я

и стрелочным вольтметром включен фильтр

нижних частот, пропускающий только

постоянную составляющую Uс

пульсирующего напряжения. Прибор

измеряет напряжение

(рис.

5.8,6). Таким образом, напряжение, падающее

на резисторе R,

является пульсирующим и измерить его

непосредственно магнитоэлектрическим

прибором затруднительно (при низких

частотах заметно колеблется стрелка).

Поэтому между резистором Я

и стрелочным вольтметром включен фильтр

нижних частот, пропускающий только

постоянную составляющую Uс

пульсирующего напряжения. Прибор

измеряет напряжение

![]()

При измерении напряжений, не содержащих постоянной составляющей, преобразователи с открытым ,и закрытым входом дают одинаковые результаты: напряжения на конденсаторах в обоих случаях весьма близки к Uт и показания обоих вольтметров пропорциональны амплитуде измеряемого напряжения.

Если на вход подается напряжение в виде суммы постоянной и переменной составляющих, то преобразователь с закрытым входом реагирует только на амплитуду переменной составляющей (напряжение, превышающее постоянную составляющую) и показания вольтметра пропорциональны ей.

Таким образом, вольтметр, содержащий пиковый преобразователь с закрытым входом, измеряет пиковое значение напряжения без постоянной составляющей, т. е. пиковое значение напряжения, превышающего постоянную составляющую.

Рис. 5.8

Входные

сопротивления пиковых преобразователей

с открытый и закрытым входом неодинаковы.

В режимах работы преобразователей

В

электронных

вольтметрах

![]() У вольтметра, схема которого начинается

с преобразователя, входное сопротивление

последнего определяется Rвх

всего

прибора.

У вольтметра, схема которого начинается

с преобразователя, входное сопротивление

последнего определяется Rвх

всего

прибора.

Когда амплитуда напряжения на входе преобразователя превосходит несколько десятых долей вольта, т. е. когда используется линейный участок вольт-амперной характеристики диода, рассмотренные диодные преобразователи являются пиковыми; при сигналах меньшей амплитуды из-за кривизны характеристики преобразователь становится квадратичным.

Изображенные на рис. 5.6,а и б схемы пиковых преобразователей измеряют пиковые значения напряжения положительной полярности. Для измерения напряжения отрицательной полярности используют аналогичные схемы, но диоды включают так, чтобы они пропускали ток в противоположном направлении.

Преобразователи среднеквадратического значения. Они так преобразуют напряжение переменного тока в напряжение постоянного тока (или ток), что значение выходного напряжения (тока) преобразователя получается пропорциональным первой степени или квадрату среднеквадратического значения напряжения подведенного к входу преобразователя.

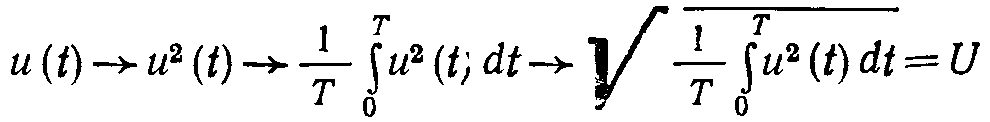

Как видно из (5.3), измерение среднеквадратического значения напряжения связано с выполнением трех операций: квадрирования (возведения напряжения переменного тока в квадрат), усреднения и извлечения квадратного корня из результата усреднения. Следовательно, алгоритм формирования среднеквадратического значения U напряжения u(t) можно записать так:

Операция

извлечения квадратного корня выполняется

либо схемным путем, либо при градуировке

шкалы вольтметра.

Операция

извлечения квадратного корня выполняется

либо схемным путем, либо при градуировке

шкалы вольтметра.

Из изложенного следует, что преобразователь должен обладать квадратичной характеристикой преобразования и поэтому его называют квадратичным.

Если в выходную цепь квадратичного преобразователя включить фильтр нижних частот и магнитоэлектрический стрелочный измерительный прибор (микроамперметр), то последний будет измерять постоянную составляющую (среднее значение) выходного тока или напряжения преобразователя, которая пропорциональна квадрату (или первой степени) среднеквадратического значения напряжения на входе преобразователя. Отметим, что градуировочная характеристика шкалы вольтметра с квадратичным преобразователем в среднеквадратических значениях не зависит от формы напряжения, с помощью которого производилась операция градуировки. Поэтому показания квадратичного вольтметра, проградуированного в среднеквадратических значениях синусоидального

напряжения, при измерении напряжения сложной формы соответствуют среднеквадратическому значению этого напряжения (более подробно об этом см. в § 5.7).

Для квадрирования можно использовать начальный участок вольт-амперной характеристики полупроводникового диода, хорошо аппроксимируемый квадратичной зависимостью. Однако в настоящее время эта возможность почти не используется, что объясняется малой протяженностью квадратичного участка характеристики.

Преимущественно применяемые в электронных вольтметрах квадратичные преобразователи можно разделить на две большие группы. К первой относятся устройства с преобразователем электрической энергии в тепловую (терморезисторные, термоэлектрические, термоэмиссионные). Вторую группу составляют преобразователи, выходное напряжение которых представляет собой квадратичную функцию от входного напряжения (квадратичные преобразователи мгновенных значений сигнала). Сначала рассмотрим первые два вида преобразователей первой группы.

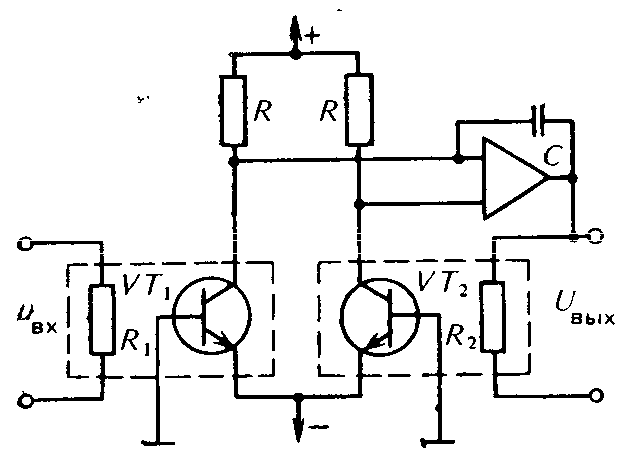

Современный преобразователь с терморезисторами, выполняемый в виде гибридной микросхемы, состоит из двух резисторов, двух транзисторов и инвертирующего усилителя в цепи обратной связи (рис. 5.9). Входное напряжение разогревает один резистор (R1), а опорное напряжение постоянного тока — другой (R2)- В контуре управления включены по балансной схеме два воспринимающих тепло транзистора VТ1 и VТ2, а также инвертирующий усилитель, который регулирует температуру резистора R2 до равенства ее температуре резистора R1 т. е. до наступления баланса моста. Когда достигнуто равновесие, значение напряжения постоянного тока Uвых пропорционально среднеквадратическому значению U напряжения сигнала на входе схемы. Конструктивно гибридная микросхема построена следующим образом. Входной резистор R1 и связанный с ним транзистор VТ1 выполнены на общем кремниевом кристалле и смонтированы в одном корпусе с другим аналогичным кристаллом, содержащим управляющий резистор R2 и связанный с ним транзистор VТ2- Кристаллы очень близки по характеристикам, что достигается конструктивно-технологическими мерами [12].

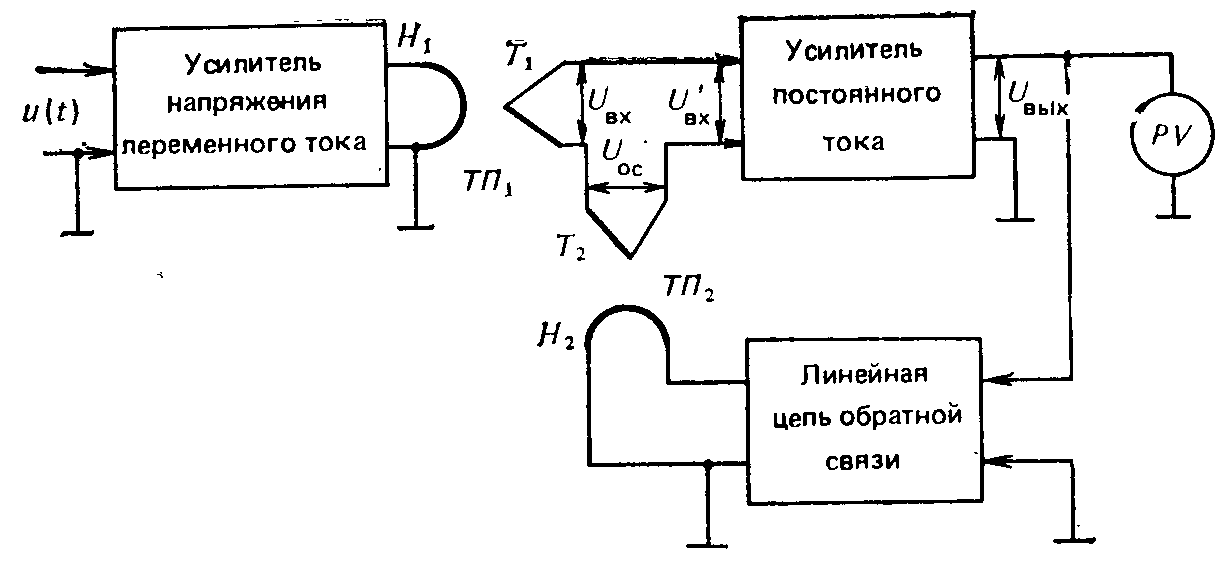

На рис. 5.10 изображена схема квадратичного измерительного преобразователя с термоэлектрическими элементами — термопреобразователями ТП. Она имеет

ней использованы бесконтактные термопреобразователи, у которых нагреватель Н и термопара Т изолированы друг от друга. Хотя это несколько понижает чувствительность и увеличивает инерционность термоцреобразователя, но уменьшает емкостные связи, и, следовательно, повышает точность преобразования.

Рис. 5.9

Рис. 5.10

Во-вторых, наличие усилителя постоянного тока (УПТ, выполненного по схеме с конвертированием на микроэлементах) позволяет работать при малых токах, что понижает погрешность (преобразования на высоких частотах, а также упростить задачу согласования сопротивлений термопары и магнитоэлектрического измерительного прибора. В-третьих, в схеме используются два термопреобразователя, один из которых (ТП1) включен между выходом усилителя напряжения переменного тока и входом усилителя постоянного тока, а второй (ТП2) — в цепь обратной связи усилителя постоянного тока. Термопары T1 и T2 обоих термопреобразователей включены встречно, и таким образом на вход усилителя постоянного тока подается разность напряжений. Введение второго термопреобразователя в цепь отрицательной обратной связи УПТ позволило получить линейную зависимость между напряжением на выходе УПТ и среднеквадратическим значением входного напряжения.

Рассмотрим

работу преобразователя. Как видно из

рис. 5.10, термоэлектрический элемент

состоит из нагревателя Н

и термопары Т.

Вызванный входным напряжением u(t)

ток

через нагреватель H1

повышает его температуру. В результате

этого в цепи термопары возникает

термо-ЭДС, пропорциональная температуре.

Она является функцией количества тепла,

выделяемого током, которое, в свою

очередь, пропорционально среднему

квадрату значения тока и, следовательно,

квадрату среднеквадратического значения

входного напряжения т.е.

![]()

ЭДС, развиваемая термопарой T1 подается на вход УПТ.

Для линеаризации зависимости между выходным напряжением УПТ и среднеквадратическим значением U входного напряжения в цепь обратной связи введен термоэлектрический преобразователь ТП2, причем термопары T2 и T1 включены встречно. Таким путем осуществляется отрицательная обратная связь.

Из теории усилителей с отрицательной обратной связью известно, что когда цепь обратной связи осуществляет функциональное преобразование выходного напряжения усилителя, т. е.

![]() (5.10)

(5.10)

то при глубокой отрицательной обратной связи выходное напряжение связано с входным напряжением зависимостью

![]() где

f

-1(•)

— функция, обратная функции f

(•).

Действительно,

как видно из рис. 5.10, напряжение на входе

собственно УПТ (термопары Т1

и T2

включены встречно)

где

f

-1(•)

— функция, обратная функции f

(•).

Действительно,

как видно из рис. 5.10, напряжение на входе

собственно УПТ (термопары Т1

и T2

включены встречно)

![]()

Так

как отрицательная обратная связь

глубокая, то можно полагать, что

![]() Тогда

Тогда

![]() и согласно (5.10) Uвх

=f

(Uвых).

Откуда получаем, что

и согласно (5.10) Uвх

=f

(Uвых).

Откуда получаем, что

![]()

В рассматриваемой схеме цепь обратной связи квадрирует (с помощью ТП2) выходное напряжение, т. е. выполняемое ею функциональное преобразование — возведение в квадрат. Следовательно, обратное функциональное преобразование заключается в извлечении квадратного корня.

Поскольку

![]() где U

— среднеквадратическое значение

напряжения u

(t),

то

где U

— среднеквадратическое значение

напряжения u

(t),

то

![]()

Таким образом, зависимость между выходным напряжением УПТ и среднеквадратическим значением U напряжения на входе преобразователя получается линейной и показание магнитоэлектрического вольтметра, включенного на выходе УПТ, соответствует среднеквадратическому значению напряжения и(t).

Среди квадраторов второй группы наибольшее распространение получили преобразователи на полевых транзисторах. Их схемы разнообразны.

Применение полевых транзисторов основано на использовании квадратичной зависимости тока стока от напряжения затвор — исток

![]() (5.11)

где

Iс.нас

— ток насыщения стока; Iсо

— ток в цепи стока транзистора,

включенного по схеме с общим истоком,

при накоротко замкнутом с истоком

затворе; Uзи

—

напряжение затвор—исток; Uнас

— напряжение насыщения. Если раскрыть

скобки, то видно, что в (5.11) входят члены

с нулевой, первой и второй степенью

напряжения Uзи.

Первые два члена исключают схемными

путями. Часто встречаются схемы с

управлением по затвору при неизменном

стоковом питании.

(5.11)

где

Iс.нас

— ток насыщения стока; Iсо

— ток в цепи стока транзистора,

включенного по схеме с общим истоком,

при накоротко замкнутом с истоком

затворе; Uзи

—

напряжение затвор—исток; Uнас

— напряжение насыщения. Если раскрыть

скобки, то видно, что в (5.11) входят члены

с нулевой, первой и второй степенью

напряжения Uзи.

Первые два члена исключают схемными

путями. Часто встречаются схемы с

управлением по затвору при неизменном

стоковом питании.

Квадратичные преобразователи на полевых транзисторах обладают рядом достоинств: небольшая погрешность преобразования, устойчивость по отношению к дестабилизирующим факторам, возможность подачи на вход сравнительно высокого напряжения, широкополосность. Стабильный квадратичный преобразователь, построенный на основе двойного полевого транзистора и операционного усилителя с малым дрейфом выходной величины, работающий в очень широкой полосе частот (до 200 МГц), описан в [33].

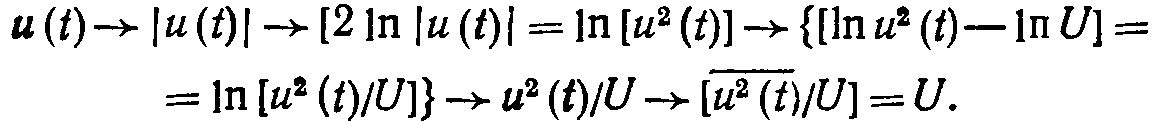

В современных вольтметрах широко применяется квадратичный преобразователь вида «логарифм — антилогарифм», осуществляющий неявное вычисление среднеквадратического значения напряжения [89, 124]. Идея, определяющая принцип работы преобразователя, основана на следующих предпосылках.

Если

в формуле (5.3) для среднеквадратического

значения U

напряжения

и(t)

обозначить

подкоренное выражение через

![]() и

возвести обе части (5.3) в квадрат, то

получим равенство U2=

и

возвести обе части (5.3) в квадрат, то

получим равенство U2=

![]() Его

можно представить в такой форме

Его

можно представить в такой форме

![]() (5.12)

(5.12)

Это позволяет построить алгоритм вычисления среднеквадратического значения U следующим образом:

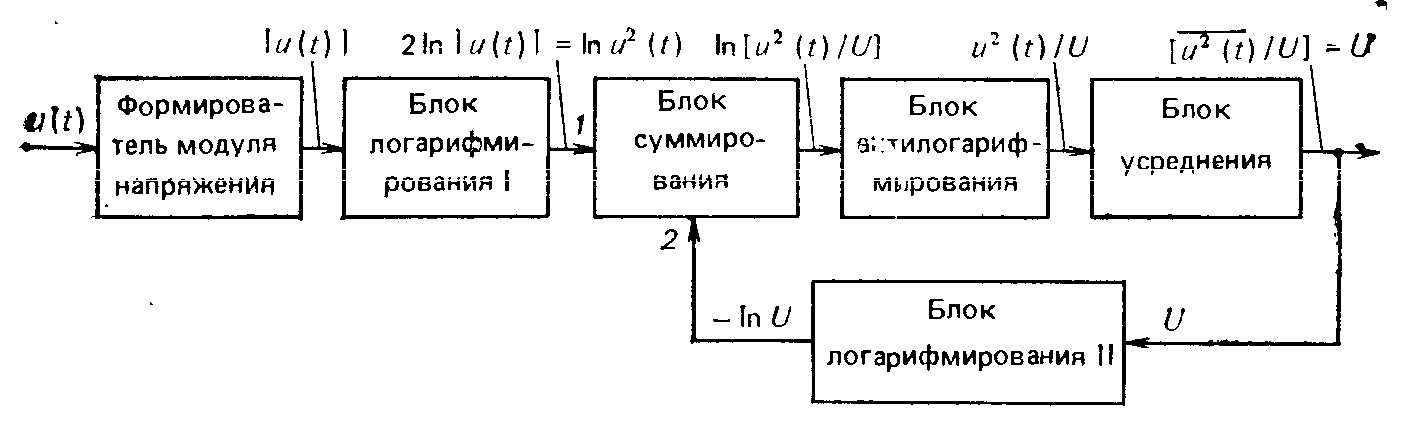

Структурная схема квадратора, работающего согласно приведенному алгоритму, изображена на рис. 5.11.

Формирователь

модуля напряжения выполняет

двухполупериодное выпрямление напряжения

и(t),

подводимого

к входу квадратора. Это необходимо

для того, чтобы работа блока логарифмирования

I

не зависела от полярности напряжения

и(t).

В

данном формирователе напряжение

исследуемого сигнала преобразуется в

ток, пропорциональный абсолютному

значению (модулю) напряжения u(t).

Из полученного тока в блоке логарифмирования

I,

который представляет собой операционный

усилитель с двумя последовательно

включенными р—n

-переходами в цепи обратной связи,

формируется напряжение, соответствующее

удвоенному логарифму напряжения

![]() Выходное

напряжение указанного блока поступает

на вход 1

блока суммирования, к входу 2

которого подводится напряжение от блока

логарифмирования II, пропорциональное

логарифму выходного напряжения U

квадратора

Выходное

напряжение указанного блока поступает

на вход 1

блока суммирования, к входу 2

которого подводится напряжение от блока

логарифмирования II, пропорциональное

логарифму выходного напряжения U

квадратора

Рис. 5.11

(—lnU).

Образующееся напряжение, соответствующее

разности логарифмов, т. е.

![]() антилогарифмируется.

На выходе блока антилогарифмирования

формируется напряжение, пропорциональное

отношению

антилогарифмируется.

На выходе блока антилогарифмирования

формируется напряжение, пропорциональное

отношению

![]() Оно

усредняется RС-фильтром

нижних частот, значение постоянной

времени Тф которого отвечает условию

Оно

усредняется RС-фильтром

нижних частот, значение постоянной

времени Тф которого отвечает условию

![]() где Тн

— значение периода самого низкочастотного

напряжения, измеряемого вольтметром с

данным квадратором. На

выходе блока усреднения (ФНЧ) образуется

напряжение постоянного тока

где Тн

— значение периода самого низкочастотного

напряжения, измеряемого вольтметром с

данным квадратором. На

выходе блока усреднения (ФНЧ) образуется

напряжение постоянного тока

![]() соответствующее среднеквадратическому

значению напряжения u

(t),

поданного на вход квадратора.

соответствующее среднеквадратическому

значению напряжения u

(t),

поданного на вход квадратора.

Для рассмотренной схемы характерны малая погрешность преобразования и широкий динамический диапазон — во много раз больший, чем у термоэлектрического преобразователя (это позволяет измерять среднеквадратическое значение напряжений сигналов с большим коэффициентом амплитуды). Такой квадратор может быть применен при медленно меняющихся сигналах. Верхняя граничная частота исследуемого синусоидального напряжения u(t) лежит в пределах 5... 10 МГц. Схема позволяет осуществить эффективную термокомпенсацию.

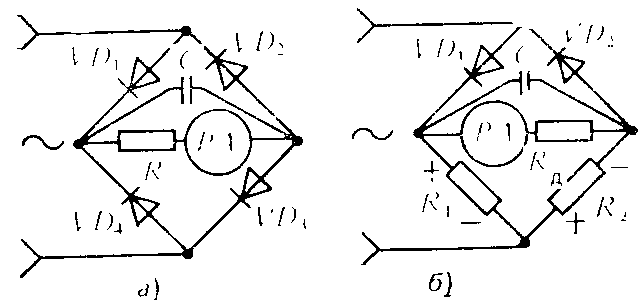

Преобразователь средневыпрямленного значения. Это преобразователь напряжения переменного тока в постоянный ток, значение которого пропорционально средневыпрямленному значению напряжения на входе преобразователя. Часто подобный преобразователь представляет собой двухполупериодный выпрямитель, сочетаемый с магнитоэлектрическим усредняющим прибором. Наиболее распространены мостовые схемы (рис. 5.12).

В первой схеме (рис. 5.12,а) направление тока через прибор одно и то же в течение обоих полупериодов входного напряжения. Во время положительного полупериода цепь тока состоит из верхнего зажима, диода VD1, прибора, диода VD3 и нижнего зажима, при отрицательном полупериоде — из нижнего зажима, диода VD4, прибора, диода VD2 и верхнего зажима. Отклонение стрелки микроамперметра при использовании линейного участка характеристики выпрямителя пропорционально средневыпрямленному значению напряжения, подводимого к преобразователю:

Эта зависимость имеет место при любой форме измеряемого

напряжения.

Во второй схеме (рис. 5.12,6) во время положительного полупериода входного напряжения цепь тока состоит из верхнего зажима, диода VD1, резистора R1 и нижнего зажима. На резисторе R1 создается падение напряжения.

Рис. 5.12

Его измеряет вольтметр, состоящий из микроамперметра и добавочного резистора (на резисторе R2 в этот полупериод напряжение практически равно нулю). При отрицательной полуволне входного напряжения цепь тока состоит из нижнего зажима, резистора R2, диода VD2 и верхнего зажима. Прибор измеряет падение напряжения на резисторе R2.

Необходимо подчеркнуть, что описанные схемы преобразователей средневыпрямленного значения выполняют свое назначение только при выпрямлении напряжений, значения которых достаточно велики для работы на линейном участке вольт-амперной характеристики диода. Преобразователь, работающий в этом режиме, часто называют линейным. При малых напряжениях, когда используется начальный участок характеристики, преобразование получается квадратичным.

Преобразователи СВЧ вольтметров. Одним из достоинств электронных вольтметров, как уже отмечалось, является слабая зависимость показания прибора от частоты. Однако при измерениях напряжений в диапазоне СВЧ такая зависимость становится все более ощутимой, что, если не приняты меры, приводит к значительным погрешностям. Это обусловлено влиянием подводящих проводов, резонансными явлениями во входной цепи вольтметра и влиянием конечного времени пролета электронов между электродами диода. Поэтому вольтметры, охватывающие диапазон СВЧ, имеют конструктивные особенности, уменьшающие погрешности измерений:

схема вольтметра начинается с преобразователя, обычно диодного пикового, который имеет наилучшие частотные свойства;

применяются специальные СВЧ измерительные диоды, отличающиеся малыми индуктивностями вводов и междуэлектродными емкостями, т. е. высокой собственной частотой, и малыми углами пролета;

конструктивно преобразователь выполняется в виде выносного пробника, что дает возможность уменьшить до минимума паразитные емкости монтажа и сделать вводы (входные зажимы) в виде очень коротких штырьков, которые вставляются или непосредственно прижимаются к точкам схемы, между которыми нужно измерить напряжение;

тщательная экранировка преобразователя, соединительных проводников и остальных узлов вольтметра во избежание потерь на излучение и наводок.