- •Краткие сведения о микропроцессорах и микропроцессорных системах

- •Функции, выполняемые микропроцессорами в измерительных приборах

- •Улучшение метрологических характеристик приборов

- •Условия применения микропроцессоров и факторы, его ограничивающие

- •Общие сведения

- •3.3. Виды осциллографических разверток

- •3.4. Основные каналы электронно-лучевого осциллографа

- •Синхронизация развертки

- •Двухканальные и двух лучевые осциллографы

- •Стробоскопические осциллографы

- •3.9 Запоминающие осциллографы

- •Сциллографы, содержащие микропроцессор

- •Осциллографы с нетрадиционными устройствами отображения информации

- •Екомендации по выбору осциллографа

- •Измерение интервалов времени, частоты и фазовых сдвигов

- •4.1Общие сведения

- •Методы временных разверток

- •Измерение интервалов времени методом дискретного счета

- •Измерение частоты методом дискретного счета

- •Микропроцессорные цифровые частотомеры

- •Гетеродинный метод

- •4.7. Широкодиапазонные частотомеры

- •Методы сравнения с частотой другого источника посредством осциллографа

- •Меры частоты

- •Измерение фазового сдвига методом, основанным на преобразовании в интервал времени между импульсами

- •4.11. Нулевой метод

- •Расширение частотного диапазона фазометров

- •Измерение напряжений

- •5.1. Общие сведения

- •Параметры напряжении переменного тока

- •Преобразователи электронных вольтметров

- •Усилители и показывающие приборы стрелочных вольтметров

- •Особенности вольтметров импульсного тока

- •Зависимость показаний вольтметра от формы напряжения

- •Цифровые вольтметры. Общая характеристика

- •Цифровые вольтметры с жесткой логикои

- •5.10 Программируемые цифровые вольтметры

- •5.11. Микропроцессорный время-импульсный вольтметр

- •Глава шестая

- •6.1. Общие сведения

- •Измерение мощности в диапазонах низких и высоких частот

- •Общая характеристика методовизмерении и приборов диапазона свч

- •Метод, основанный на измерении изменения сопротивления терморезистора

- •. Термоелектрический метод

- •Калориметрические метод

- •Измерение импульсной мощности

- •Измерения спектральных характеристик сигналов

- •Общие сведения

- •Аналоговые фильтровые анализаторы спектра

- •. Особенности спектрального анализа случайных

- •7.5Цифровые анализаторы спектра, общая характеристика

- •Цифровые анализаторы с аналоговой избирательной системой

- •Микропроцессорный анализатор, работающий по алгоритму бпф

- •Измерение коэффициента гармоник

Методы сравнения с частотой другого источника посредством осциллографа

Методы сравнения применяют главным образом для градуировки и поверки генераторов сигналов, задающих генераторов приборов, калибраторов осциллографов и т. д.

Для сравнения необходимо иметь второй источник сигнала — обычно образцовый генератор, точность которого по крайней мере в 5 раз выше точности контролируемого источника, и устройство для сличения частот. Часто таким устройством служит осциллограф. Рассмотрим методы сравнения, реализуемые с помощью осциллографических индикаторов в диапазоне частот от 110 Гц до 10... 20 МГц.

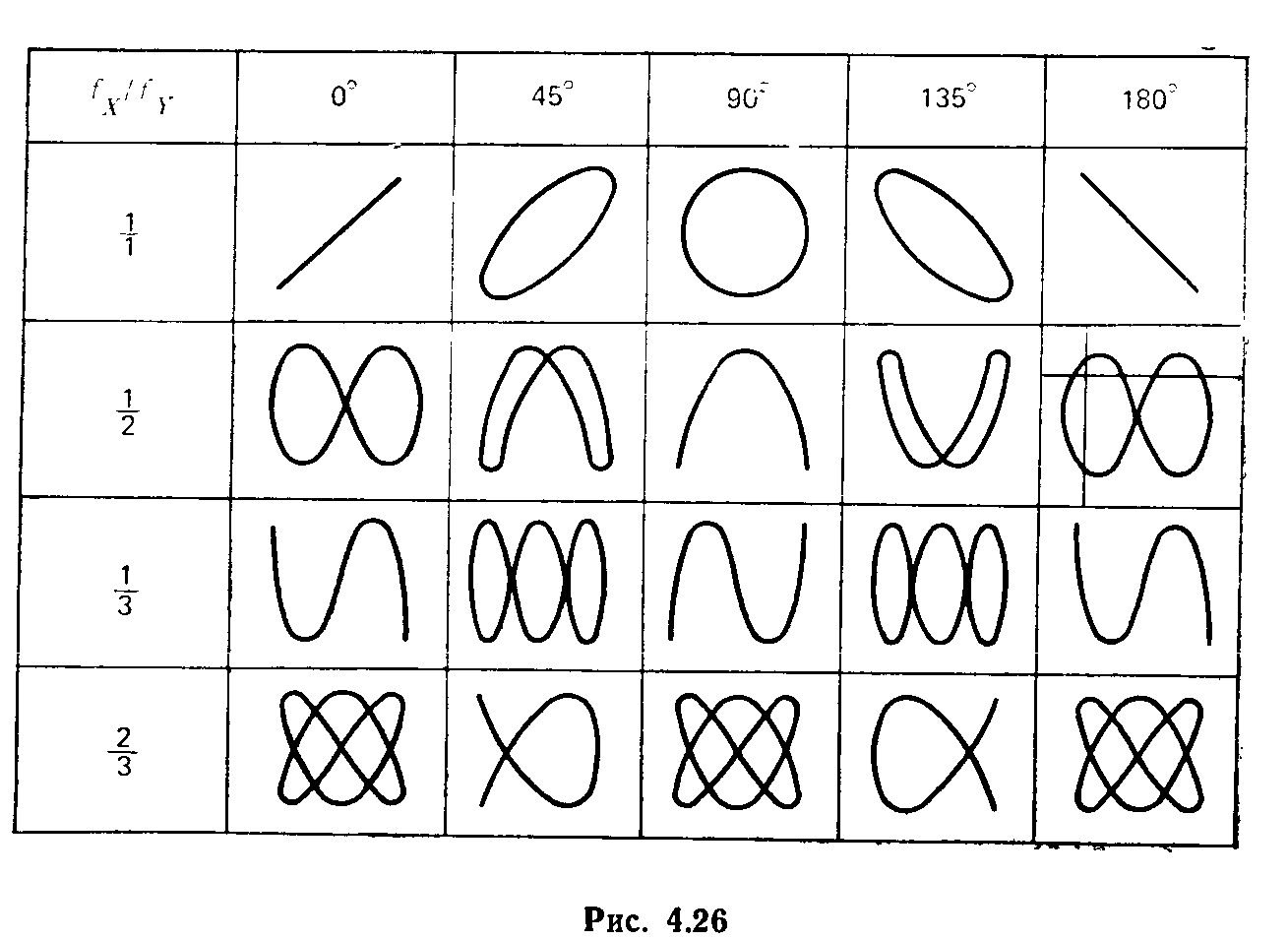

Метод интерференционных фигур. Для сравнения измеряемой частоты с частотой образцового источника посредством осциллографа напряжение известной частоты fобр образцового источника подается на один вход осциллографа (например, вход Х), а напряжение измеряемой частоты fизм — на второй (например, вход У). Частоту образцового генератора перестраивают до получения на экране осциллографа устойчивого изображения простейшей интерференционной фигуры: прямой, окружности или эллипса. Появление одной из этих фигур свидетельствует о равенстве частот напряжений, поданных на оба входа осциллографа (отношение fизм: fобр= 1 : 1) (рис. 4.26).

Если точное равенство частот не достигнуто, т. е. fизм = fобр ±Fр, то фигура непрерывно изменяется, принимая форму эллипсов с переменной длиной осей или прямой. При подобных измерениях частоты отчетливо проявляются погрешность меры — нестабильность образцовой частоты и погрешность сравнения Fр. На низких частотах погрешность сравнения Fр можно определить, сосчитав

число р периодов изменения фигуры за определенный интервал времени Δt. Тогда FР=р/Δt.

Когда частоты не равны друг другу, но кратны, на экране осциллографа наблюдаются более сложные фигуры. Вид фигуры при данном соотношении частот зависит от начального фазового сдвига напряжений на входах X и У осциллографа (рис. 4.26). Еще сложнее фигуры для дробного отношения частот.

Соотношение частот определяется следующим способом. Через изображение фигуры мысленно проводят две прямые линии: горизонтальную и вертикальную (правый столбец на рис. 4.26). Отношение числа т. пересечений горизонтальной прямой с фигурой к числу п пересечений вертикальной прямой с фигурой равно отношению частоты напряжения, поданного на вход канала У, к частоте напряжения, поданного на вход канала X осциллографа:

![]()

При больших т или п пользоваться методом интерференционных фигур трудно.

Подобным способом измеряют также частоту следования импульсов. В этом случае импульсное напряжение подают на вход У осциллографа, а синусоидальное напряжение от источника известной частоты — на вход X. Плавно изменяя частоту синусоидального напряжения, добиваются устойчивого или очень медленно перемещающегося изображения одиночного импульса на экране осциллографа. Это свидетельствует о том, что частота следования импульсов Fc равна частоте синусоидального напряжения Fsln или в целое число раз меньше ее. Для установления однозначности измеряемой частоты применяют специальную методику.

Описанный метод рационален при измерении частоты следования импульсов периодической последовательности, характеризуемой большой скважностью.

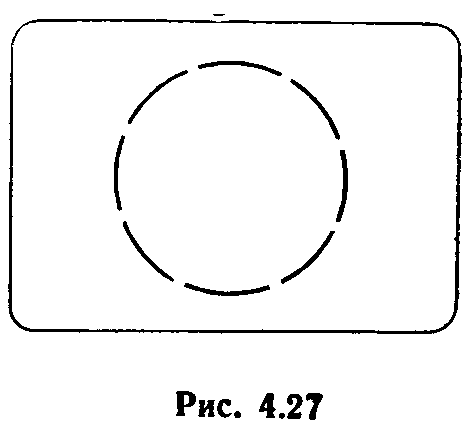

Метод круговой развертки с модуляцией яркости. Этот метод применяют тогда, когда сравниваемые частоты кратны, но отношение их велико.

Если

измеряемая частота fизм

выше частоты образцового генератора

fобр,

то напряжение частоты fобр

подается одновременно на оба входа

осциллографа со сдвигом по фазе на 90°,

достигаемым с помощью фазорасщепителя.

Усиления обоих каналов регулируют

так, чтобы луч вычерчивал на экране

окружность. Напряжение измеряемой

частоты подают в канал управления

яркостью. Частоту образцового источника

перестраивают до получения на экране

неподвижного изображения, состоящего

из ярких отрезков окружности с

одинаковыми темными промежутками между

ними (рис. 4.27). Число ярких дуг или темных

промежутков между дугами однозначно

определяет отношение

![]()

(8: 1 на рис. 4.27). При дробно-рациональных отношениях частот вращающийся луч вычерчивает либо сплошь засвеченную окружность, либо штриховую окружность, для которой характерны меньшая яркость дуг и меньшие промежутки между ними, чем при кратных частотах. Число светящихся отрезков равно большему из значений fизм и fобр.

Если

отношение частот fизм

и fобр

немного отличается от целого числа, т.

е.

![]() (частота

Fp

сравнительно

мала), то фигура, состоящая из дуг,

вращается, причем направление вращения

показывает знак расхождения частот.

Степень этого расхождения (и обусловленную

им погрешность измерения частоты)

можно определить следующим образом:

сосчитать с помощью секундомера число

d

дуг,

пробегающих через определенную радиальную

линию на экране за фиксированный

промежуток времени Δt.

Тогда

расхождение Fр

может

быть найдено из формулы

(частота

Fp

сравнительно

мала), то фигура, состоящая из дуг,

вращается, причем направление вращения

показывает знак расхождения частот.

Степень этого расхождения (и обусловленную

им погрешность измерения частоты)

можно определить следующим образом:

сосчитать с помощью секундомера число

d

дуг,

пробегающих через определенную радиальную

линию на экране за фиксированный

промежуток времени Δt.

Тогда

расхождение Fр

может

быть найдено из формулы

![]() Аналогичным

способом можно измерить и частоту

следования импульсов. В этом случае

напряжением генератора известной

частоты осуществляется круговая

развертка, а импульсное напряжение

измеряемой частоты подается в канал

управляющего электрода трубки. Получаемая

на экране картина зависит от полярности

измеряемых импульсов. Если они

положительны, т. е. повышают яркость

свечения, то с помощью регулятора яркости

гасят изображение окружности круговой

развертки и на экране наблюдаются

светящиеся точки. Изменением частоты

синусоидального напряжения добиваются

неподвижного положения точек. Тогда

число светящихся точек М

определяется отношением

Аналогичным

способом можно измерить и частоту

следования импульсов. В этом случае

напряжением генератора известной

частоты осуществляется круговая

развертка, а импульсное напряжение

измеряемой частоты подается в канал

управляющего электрода трубки. Получаемая

на экране картина зависит от полярности

измеряемых импульсов. Если они

положительны, т. е. повышают яркость

свечения, то с помощью регулятора яркости

гасят изображение окружности круговой

развертки и на экране наблюдаются

светящиеся точки. Изменением частоты

синусоидального напряжения добиваются

неподвижного положения точек. Тогда

число светящихся точек М

определяется отношением

![]()

При отрицательных импульсах, амплитуда которых достаточна для гашения луча, на круговой развертке появляются разрывы (темные места), если частота следования импульсов в целое число раз выше частоты синусоидального напряжения. Число разрывов В первом варианте подсветка луча возможна многозначность при дробно-рациональном отношении частот; второй вариант гашение луча импульсами, следующими с измеряемой частотой, позволяет исключить многозначность: при дробном отношении М разрывы наблюдаться не будут, так как полученные при первом обороте луча разрывы засвечиваются при последующих оборотах.

Процесс измерений при гашении луча импульсами становится более эффективным, если подавать короткие импульсы на управляющий электрод не непосредственно, а через интегрирующую цепочку, растягивающую измеряемый импульс. Это увеличивает разрывы и делает их более заметными.

Рассмотренный способ измерения наиболее эффективен при значительных длительностях импульсов и небольших скважностях.