- •Краткие сведения о микропроцессорах и микропроцессорных системах

- •Функции, выполняемые микропроцессорами в измерительных приборах

- •Улучшение метрологических характеристик приборов

- •Условия применения микропроцессоров и факторы, его ограничивающие

- •Общие сведения

- •3.3. Виды осциллографических разверток

- •3.4. Основные каналы электронно-лучевого осциллографа

- •Синхронизация развертки

- •Двухканальные и двух лучевые осциллографы

- •Стробоскопические осциллографы

- •3.9 Запоминающие осциллографы

- •Сциллографы, содержащие микропроцессор

- •Осциллографы с нетрадиционными устройствами отображения информации

- •Екомендации по выбору осциллографа

- •Измерение интервалов времени, частоты и фазовых сдвигов

- •4.1Общие сведения

- •Методы временных разверток

- •Измерение интервалов времени методом дискретного счета

- •Измерение частоты методом дискретного счета

- •Микропроцессорные цифровые частотомеры

- •Гетеродинный метод

- •4.7. Широкодиапазонные частотомеры

- •Методы сравнения с частотой другого источника посредством осциллографа

- •Меры частоты

- •Измерение фазового сдвига методом, основанным на преобразовании в интервал времени между импульсами

- •4.11. Нулевой метод

- •Расширение частотного диапазона фазометров

- •Измерение напряжений

- •5.1. Общие сведения

- •Параметры напряжении переменного тока

- •Преобразователи электронных вольтметров

- •Усилители и показывающие приборы стрелочных вольтметров

- •Особенности вольтметров импульсного тока

- •Зависимость показаний вольтметра от формы напряжения

- •Цифровые вольтметры. Общая характеристика

- •Цифровые вольтметры с жесткой логикои

- •5.10 Программируемые цифровые вольтметры

- •5.11. Микропроцессорный время-импульсный вольтметр

- •Глава шестая

- •6.1. Общие сведения

- •Измерение мощности в диапазонах низких и высоких частот

- •Общая характеристика методовизмерении и приборов диапазона свч

- •Метод, основанный на измерении изменения сопротивления терморезистора

- •. Термоелектрический метод

- •Калориметрические метод

- •Измерение импульсной мощности

- •Измерения спектральных характеристик сигналов

- •Общие сведения

- •Аналоговые фильтровые анализаторы спектра

- •. Особенности спектрального анализа случайных

- •7.5Цифровые анализаторы спектра, общая характеристика

- •Цифровые анализаторы с аналоговой избирательной системой

- •Микропроцессорный анализатор, работающий по алгоритму бпф

- •Измерение коэффициента гармоник

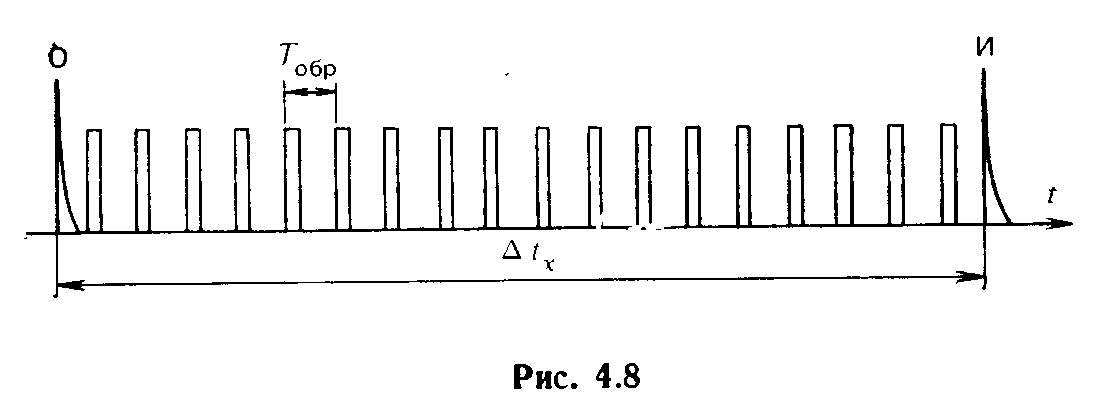

Измерение интервалов времени методом дискретного счета

Измерение,

заключается в сравнении измеряемого

интервала времени Δtх

с дискретным интервалом, воспроизводящим

единицу времени. Для этого измеряемый

интервал Δtх

заполняется импульсами с известным

образцовым периодом следования

![]() (рис.

4.8), т. е. интервал преобразуется в отрезок

периодической последовательности

импульсов, число т

которых, пропорциональное Мх,

подсчитывается. Импульсы, заполняющие

интервал А/*, принято называть счетными

и обозначать период их следования Тсч.

Таким образом,

(рис.

4.8), т. е. интервал преобразуется в отрезок

периодической последовательности

импульсов, число т

которых, пропорциональное Мх,

подсчитывается. Импульсы, заполняющие

интервал А/*, принято называть счетными

и обозначать период их следования Тсч.

Таким образом,

![]()

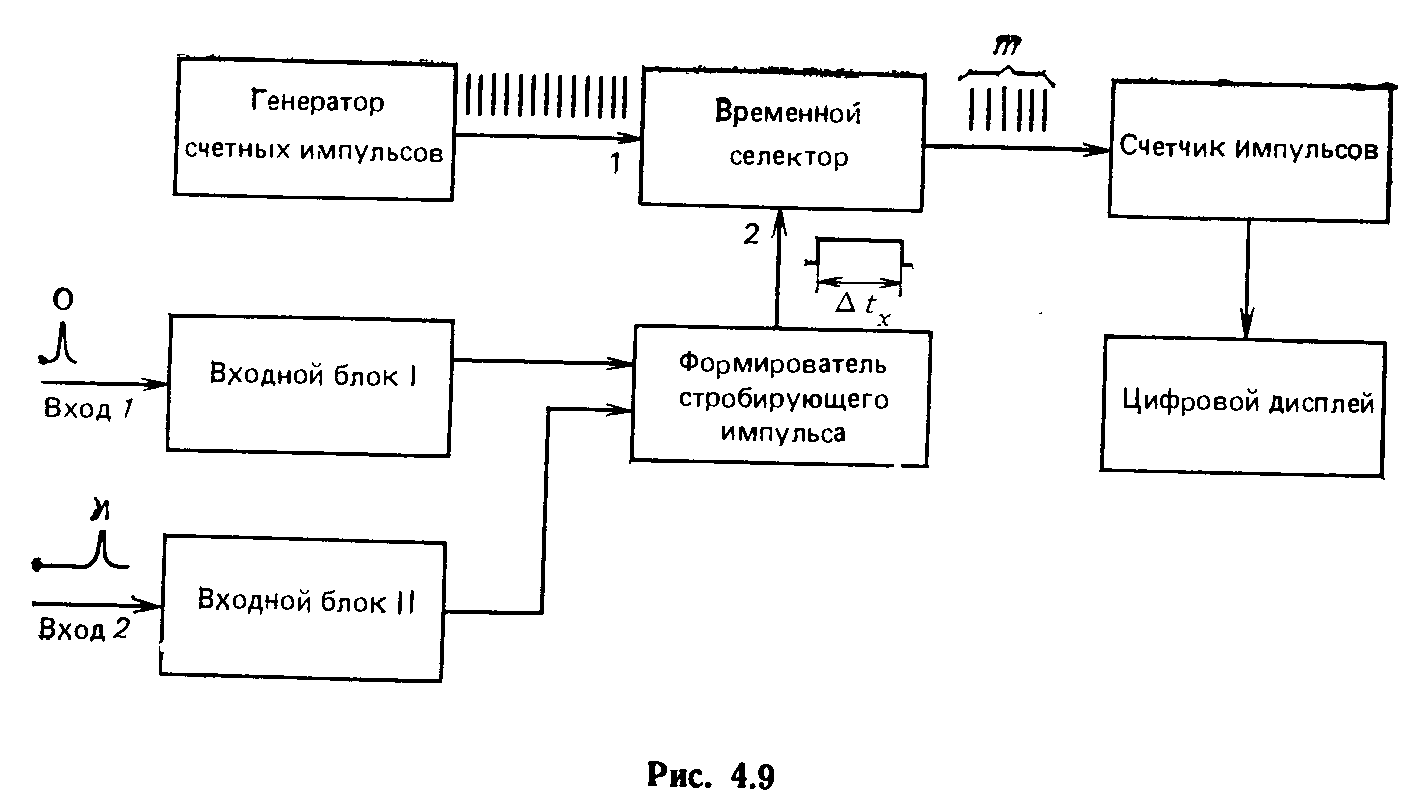

Структурная схема измерителя. Для аппаратурного осуществления описанного метода необходимы генератор счетных импульсов и счетчик, между которыми должна быть включена схема, открывающая счетчик на время Δtх. Эту функцию, как видно из рис. 4.9, выполняет временной селектор, представляющий собой логический элемент И. Счетные импульсы, непрерывно поступающие на вход 1 временного селектора, могут проходить в счетчик.

только тогда, когда на входе 2 селектора действует стробирующий импульс. Он формируется из исследуемого сигнала устройством, содержащимся в блоке формирования и управления. За время действия стробирующего импульса, длительность которого равна измеряемому интервалу ∆tx (рис. 4.8), счетчик считает импульсы генератора. Число импульсов, зафиксированное счетчиком и наблюдаемое с помощью цифрового отображающего устройства — дисплея, однозначно соответствует измеряемому интервалу ∆tх.

В измерительной технике импульс, вырезающий участок импульсной последовательности или задающий продолжительность счета, принято называть временными воротами.

Если период следования счетных импульсов генератора Тсч (частота следования Fсч ), то за интервал ∆tх, через временные ворота пройдет

![]()

импульсов и, следовательно, измеряемый интервал

![]() (4.2)

(4.2)

Измерения

оказываются косвенными. Для получения

прямого показания в приборах, построенных

по схеме с жесткой логикой (без

микропроцессора), частота следования

импульсов выбрана равной

![]()

![]()

![]() Тогда

Тогда

![]()

Таким же способом можно измерить и длительность прямоугольного импульса τи. В этом случае исследуемый импульс подается непосредственно на вход 2 селектора. Временные ворота получаются равными длительности τи.

Интервал

времени можно преобразовать в

пропорциональное число импульсов и с

помощью генератора ударного возбуждения.

Для этого на вход последнего нужно

подать стробирующий импульс,

длительность которого равна измеряемому

интервалу времени, т. е

![]() За

время действия стробирующего импульса

За

время действия стробирующего импульса

![]() генератор вырабатывает пакет импульсов,

число р

которых — однозначная функция частоты

генерируемого сигнала и длительности

стробирующего импульса:

генератор вырабатывает пакет импульсов,

число р

которых — однозначная функция частоты

генерируемого сигнала и длительности

стробирующего импульса:

![]() Следовательно,

Следовательно,

![]()

Погрешности измерения. Проанализируем погрешности, классифицируя их по слагаемым измерения.

В схеме на рис. 4.9 мерой служит генератор счетных импульсов. Следовательно, погрешность меры в данном случае — это нестабильность частоты следования импульсов. Для ее уменьшения генератор выполняют по схеме с кварцевой стабилизацией. Применяя генератор ударного возбуждения, следует иметь в виду, что стабильность частоты варабатываемого им напряжения относительно невысока, и погрешность меры может оказаться значительной.

Погрешность

преобразования

обусловлена главным образом шумовой

помехой, проявляющейся при формировании

стробирующего импульса (временных

ворот) из опорного и интервального

импульсов. Формирование производится

с помощью триггерных схем. Так как

крутизна фронта импульсов конечна, то

в результате суммирования напряжения

помехи с напряжениями опорного и

интервального импульсов смещаются

моменты перебросов триггера относительно

моментов достижения этими импульсами

уровня запуска в отсутствие помехи.

Следовательно, длительность сформированных

триггером временных ворот

![]() отличается

от измеряемого интервала

отличается

от измеряемого интервала

![]() —

появляется погрешность, которую называют

погрешностью запуска триггера:

—

появляется погрешность, которую называют

погрешностью запуска триггера:

![]() Так

как эта погрешность случайная, то ее

характеризуют среднеквадратическим

значением. При расчетах пользуются

среднеквадратическим значением

относительной погрешности, обозначаемым

бзап- Погрешность измерения, обусловленная

шумовой помехой, уменьшается с увеличением

отношения крутизны фронта импульса

к среднеквадратическому значению

напряжения помехи, а также при

усреднении результата q

измерений

интервала

Так

как эта погрешность случайная, то ее

характеризуют среднеквадратическим

значением. При расчетах пользуются

среднеквадратическим значением

относительной погрешности, обозначаемым

бзап- Погрешность измерения, обусловленная

шумовой помехой, уменьшается с увеличением

отношения крутизны фронта импульса

к среднеквадратическому значению

напряжения помехи, а также при

усреднении результата q

измерений

интервала

![]()

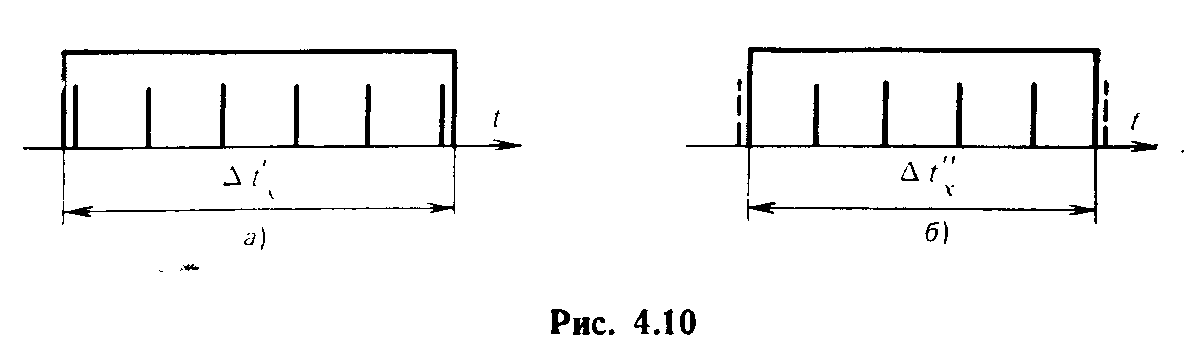

Погрешность сравнения (измеряемого интервала с периодом следования Тсч счетных импульсов) определяется тем, что измеряемое значение интервала времени заменяется целым числом периодов следования счетных импульсов (с математической точки зрения такая процедура подобна округлению чисел. Это — методическая погрешность, обусловленная дискретизацией непрерывной величины — измеряемого интервала времени. Такую составляющую погрешности измерений называют погрешностью дискретности. Она возникает вследствие того, что стробирующий импульс длительностью и периодическая последовательность счетных импульсов в общем случае не синхронные сигналы.

В реальной схеме измерения непосредственно фиксируется число попавших во временные ворота счетных импульсов, а не число периодов их следования и поэтому, вообще говоря, округление может производиться в сторону как большего, так и меньшего значения 1. Максимальное значение абсолютной погрешности дискретности (при правильно выбранной схеме стробирования) составляет плюс-минус один период следования счетных импульсов Тсч. Это иллюстрирует рис. 4.10, на котором отражены две экстремальные ситуации.

Если

равенство (4.1) выполняется точно, то это

означает, что измеряемый интервал ∆tх

точно «вырезает» m

периодов следования счетных импульсов

(для данного примера m=5).

В случае, показанном на рис. 4.10,а,

![]() чуть больше

чуть больше

![]() т. е. интервал

т. е. интервал

![]() практически равен m

периодам Тсч,

счетчик сосчитает т'=т+1=6

импульсов. При этом значение

практически равен m

периодам Тсч,

счетчик сосчитает т'=т+1=6

импульсов. При этом значение

![]() измеряемого

интервала времени определится из

соотношения

измеряемого

интервала времени определится из

соотношения

![]() и показание прибора будет

и показание прибора будет

![]() .

Если принять

.

Если принять

![]() за

действительное значение, то абсолютная

погрешность дискретности составит

за

действительное значение, то абсолютная

погрешность дискретности составит

![]()

Аналогично

рассуждая для ситуации, показанной на

рис. 4.6,6, когда

![]() чуть

меньше

чуть

меньше

![]() ,

констатируем, что хотя интервал

,

констатируем, что хотя интервал

![]() практически равен тТсч,

счетчик сосчитает m"=m-1=4

импульса. Тогда интервал

практически равен тТсч,

счетчик сосчитает m"=m-1=4

импульса. Тогда интервал

![]() ,

показание прибора будет

,

показание прибора будет

![]() ,

и абсолютная погрешность дискретности

составит

,

и абсолютная погрешность дискретности

составит

![]()

Таким образом, максимальное значение абсолютной погрешности дискретности при измерении интервалов времени

![]()

Абсолютная погрешность дискретности не зависит от значения измеряемого интервала времени: она определяется единицей дискретизации, т. е. Tсч. Наибольшая относительная погрешность дискретности составляет

![]() (4.4)

(4.4)

и, конечно, зависит от значения Δtх.

Максимальная

абсолютная погрешность дискретности

![]() определяет

разрешающую способность цифрового

измерителя интервалов времени.

Поэтому весь набор клавиш, с помощью

которых устанавливаются значения

периода следования счетных импульсов,

снабжен общей надписью РАЗРЕШАЮЩАЯ

СПОСОБНОСТЬ, а конкретные клавиши

отмечены значениями Тсч,

выраженными в миллисекундах,

микросекундах или десятичных долях

их1.

определяет

разрешающую способность цифрового

измерителя интервалов времени.

Поэтому весь набор клавиш, с помощью

которых устанавливаются значения

периода следования счетных импульсов,

снабжен общей надписью РАЗРЕШАЮЩАЯ

СПОСОБНОСТЬ, а конкретные клавиши

отмечены значениями Тсч,

выраженными в миллисекундах,

микросекундах или десятичных долях

их1.

Погрешность

дискретности по всей природе случайна

и поэтому о ее максимальном значении,

разумеется, можно говорить только в

вероятностном смысле. Погрешность

дискретности складывается из двух

составляющих. Поскольку появление

счетного импульса до фронта

стробирующего импульса (временных

ворот) равновероятно, как и равновероятно

появление счетного импульса перед

срезом временных ворот или после него,

и эти две составляющие случайной

погрешности независимы, то суммарная

абсолютная погрешность дискретности

распределена в пределах

![]() по закону Симпсона (треугольному закону).

При этом математическое ожидание

погрешности равно нулю, а среднеквадратическое

значение

по закону Симпсона (треугольному закону).

При этом математическое ожидание

погрешности равно нулю, а среднеквадратическое

значение

![]() Учитывая финитный характер распределения

Симпсона, несложно заключить, что

максимальная абсолютная случайная

погрешность принимает значения ±TСЧ

с вероятностью 1.

Учитывая финитный характер распределения

Симпсона, несложно заключить, что

максимальная абсолютная случайная

погрешность принимает значения ±TСЧ

с вероятностью 1.

Когда применяется измеритель интервалов времени, собранный по схеме LС-генератора ударного возбуждения, то счетные импульсы оказываются синхронизированными с фронтом стробирующего импульса. Погрешность дискретности распределена по равномерному закону. Ее максимальное значение можно уменьшить вдвое по сравнению е погрешностью предыдущего измерителя, если сдвинуть момент появления первого импульса генератора на половину периода относительно фронта стробирующего импульса.

Погрешность фиксации результата сравнения не имеет места, если счетчик импульсов обладает достаточно большой емкостью (может зафиксировать все импульсы, заполняющие интервал времени) и высоким быстродействием.

Предел абсолютной допускаемой основной погрешности цифрового измерителя интервалов времени

![]()

где

![]() -относительная

нестабильность частоты напряжения

кварцевого генератора;

-относительная

нестабильность частоты напряжения

кварцевого генератора;

![]() —

измеряемый интервал; Тсч

— период следования счетных импульсов;

—

измеряемый интервал; Тсч

— период следования счетных импульсов;

![]() -среднеквадратическая

относительная погрешность запуска.

-среднеквадратическая

относительная погрешность запуска.

Соответственно

предел допускаемой основной относительной

погрешности, выраженной в процентах от

измеряемого значения

![]() :

:

![]() (4-6)

(4-6)

где т — число счетных импульсов, заполняющих интервал времени Δtx•

В (4.5) и (4.6) первые слагаемые — погрешности меры, третьи— погрешности дискретности. Влияние первой составляющей сказывается сильнее при измерении интервалов большой длительности, третьей составляющей — при измерении интервалов малой длительности.

Получим

формулу для определения минимального

интервала времени при заданной

относительной погрешности дискретности

и данной частоте следования счетных

импульсов (или быстродействии счетчика).

Если измеряемый интервал

![]() заполняют т.

импульсов, то при абсолютной погрешности

дискретности

заполняют т.

импульсов, то при абсолютной погрешности

дискретности

![]() относительная погрешность

относительная погрешность

![]() (4.7)

(4.7)

Принимая во внимание соотношение (4.2), получаем

![]() .

(4.8)

.

(4.8)

Например,

если

![]() то

то

![]() равна 0,2, или 20%.

равна 0,2, или 20%.

Минимальный

интервал времени, который можно измерить

с погрешностью, меньшей или равной

![]() при частоте следования Fсч

счетных импульсов,

при частоте следования Fсч

счетных импульсов,

![]() (4-9)

(4-9)

где

![]() — в секундах; F—

в герцах, а

— в относительных единицах. Например,

при

— в секундах; F—

в герцах, а

— в относительных единицах. Например,

при

![]() минимальный интервал времени, измеряемый

о максимальной погрешностью дискретности,

не превосходящей

минимальный интервал времени, измеряемый

о максимальной погрешностью дискретности,

не превосходящей

![]() 0.01

0.01

![]()

Уменьшение погрешности дискретности. Из приведенных формул и примеров следует, что измерения малых интервалов времени могут сопровождаться значительными погрешностями дискретности. Ее можно уменьшить тремя способами.

Первый способ, представляющий прямое, очевидное решение задачи — увеличение частоты следования счетных импульсов. Это требует применения не только генератора сигналов более высокой частоты, но и счетчика со значительно большим быстродействием, т. е. серьезного усложнения аппаратуры. Следовательно, возможности использования первого способа существенно ограничены.

Второй

способ заключается в измерении большого

числа интервалов

![]() т.

е. интервала времени, равного

т.

е. интервала времени, равного

![]() Эта возможность предусматривается

в современных цифровых измерителях.

Исследуемый периодический сигнал,

представляющий периодическую

последовательность импульсов, с периодом

следования

Эта возможность предусматривается

в современных цифровых измерителях.

Исследуемый периодический сигнал,

представляющий периодическую

последовательность импульсов, с периодом

следования

![]()

поступает

в делитель частоты с коэффициентом

деления q.

На выходе делителя получается

периодическая последовательность

импульсов, следующих с периодом

![]() .

Хотя при неизменной частоте следования

счетных импульсов максимальное значение

абсолютной погрешности дискретности

остается тем же, что и при измерении

одного интервала

.

Хотя при неизменной частоте следования

счетных импульсов максимальное значение

абсолютной погрешности дискретности

остается тем же, что и при измерении

одного интервала

![]() максимальная

относительная погрешность дискретности

в случае измерения интервала времени

максимальная

относительная погрешность дискретности

в случае измерения интервала времени

![]() уменьшается в q

раз. Напомним, что при увеличении

интервала в соответствующее число

раз уменьшается и относительная

погрешность запуска триггера.

уменьшается в q

раз. Напомним, что при увеличении

интервала в соответствующее число

раз уменьшается и относительная

погрешность запуска триггера.

Третий способ, называемый интерполяцией, состоит в том, что помимо целого числа периодов счетных импульсов, заполняющих измеряемый интервал времени, учитываются и дробные части периода, заключенные между опорным импульсом и первым счетным импульсом, а также между последним счетным импульсом и интервальным. Принцип осуществления этого способа иллюстрирует рис. 4.11.

На

рис. 4.11, а

показаны опорный и интервальный импульсы,

задающие измеряемый интервал

![]() на

рис. 4.11,6 — счетные импульсы, следующие

С

периодом

Tсч

(частотой

Fсч).

Эти

импульсы заполняют временные ворота

на

рис. 4.11,6 — счетные импульсы, следующие

С

периодом

Tсч

(частотой

Fсч).

Эти

импульсы заполняют временные ворота

![]() (рис.

4.11,в). Число импульсов m0.

Первый счетный импульс, попавший в

ворота, запаздывает относительно их

фронта на время

(рис.

4.11,в). Число импульсов m0.

Первый счетный импульс, попавший в

ворота, запаздывает относительно их

фронта на время

![]() а срез ворот и очередной счетный импульс,

появляющийся после среза, разделяет

интервал

а срез ворот и очередной счетный импульс,

появляющийся после среза, разделяет

интервал

![]() (рис.

4.11,6—г).

Следовательно, измеряемый интервал

времени определяется соотношением

(рис.

4.11,6—г).

Следовательно, измеряемый интервал

времени определяется соотношением

![]()

Поэтому если бы удалось точно учесть отрезки и то погрешность дискретности была бы исключена. Задача измерения интервалов и решается следующим образом.

За

время

линейно заряжается конденсатор, который

затем разряжается в 1000

раз медленнее, т. е. время разряда

составляет 1000

(рис. 4.11,д).

Этот интервал заполняется теми же

счетными импульсами (период следования

Тсч),

и подсчитывается их число т1

(рис. 4.11,е и ж)1.

Аналогичным образом «растягивается»

отрезок

.

Полученный интервал 1000

также заполняется счетными импульсами,

число которых составляет т2.

Так как

![]() то подстановка значений

то подстановка значений

![]() дает

дает

![]()

Обозначим

![]() Тогда

Тогда

![]()

Из

полученного выражения видно, что интервал

времени

![]() измеряется

с абсолютной погрешностью дискретности

измеряется

с абсолютной погрешностью дискретности

![]() что равносильно заполнению его счетными

импульсами с частотой, в 103

раз больше

что равносильно заполнению его счетными

импульсами с частотой, в 103

раз больше

![]() .

Теперь уже интервал времени

.

Теперь уже интервал времени

![]() мкс при

мкс при

![]() будет измеряться с относительной

погрешностью дискретности δ=

0,0002, т. е. 0,02%, а не 20%. Для получения такой

точности при прямом способе измерения

понадобились бы счетные импульсы с

частотой следования 10 ГГц и счетчик с

еще более высоким быстродействием.

будет измеряться с относительной

погрешностью дискретности δ=

0,0002, т. е. 0,02%, а не 20%. Для получения такой

точности при прямом способе измерения

понадобились бы счетные импульсы с

частотой следования 10 ГГц и счетчик с

еще более высоким быстродействием.

Измерение периода периодического сигнала. Это частный случай общей задачи измерения интервалов времени. По отношению к периоду периодического сигнала моменты положений опорного и интервального импульсов на оси времени — это моменты двух соседних переходов исследуемого сигнала через нулевой уровень с производной одинакового знака, например положительного (пересечения оси времени снизу вверх, рис. 4.12). Из сказанного не следует делать заключения, что для измерения периода синусоидального сигнала или длительности прямоугольного импульса обязательно требуется преобразование этих сигналов в два коротких импульса.

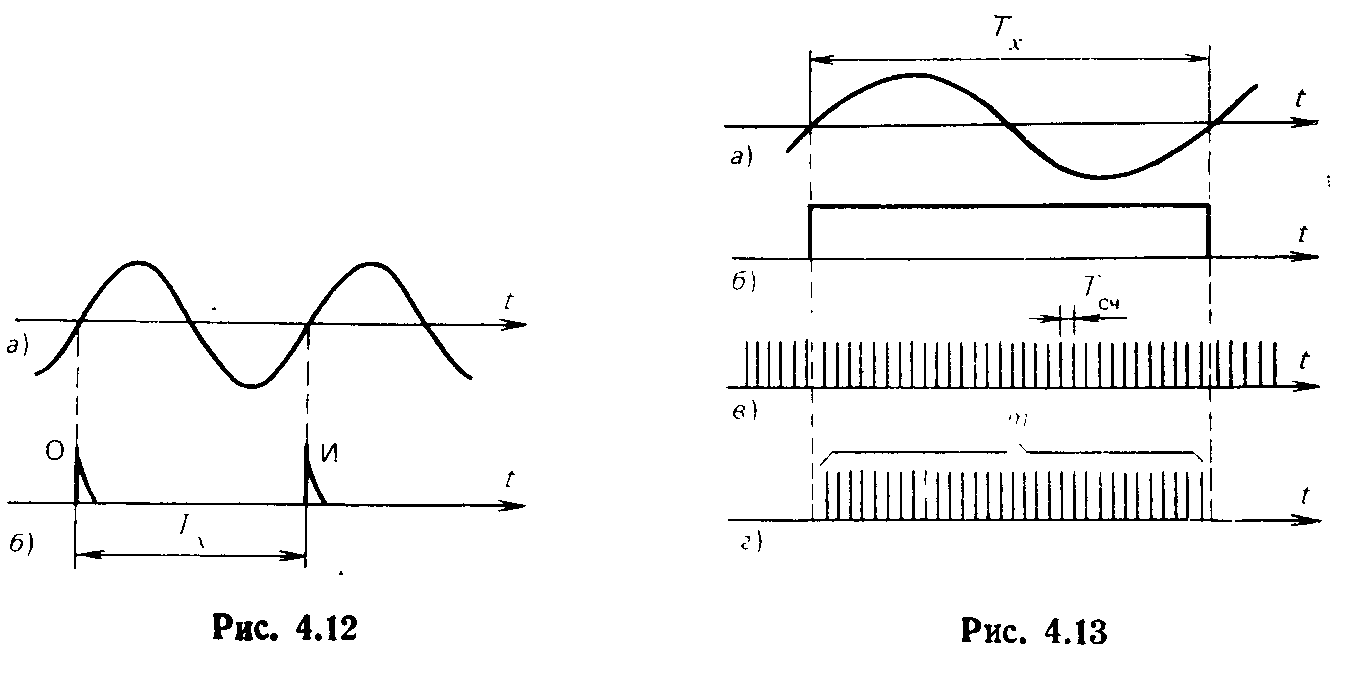

Принцип измерения периода синусоидального сигнала методом дискретного счета иллюстрирует рис. 4.13. Исследуемый сигнал

(рис. 4.13,а) преобразуется в прямоугольный импульс (рис.4.13 б) , который «вырезает» из периодической последовательности счетных импульсов (рис. 4.13,в) участок, содержащий т импульсов (рис. 4.13,г). Так как период их следования Тсч, то значение измеряемого периода Тх = тТсч.

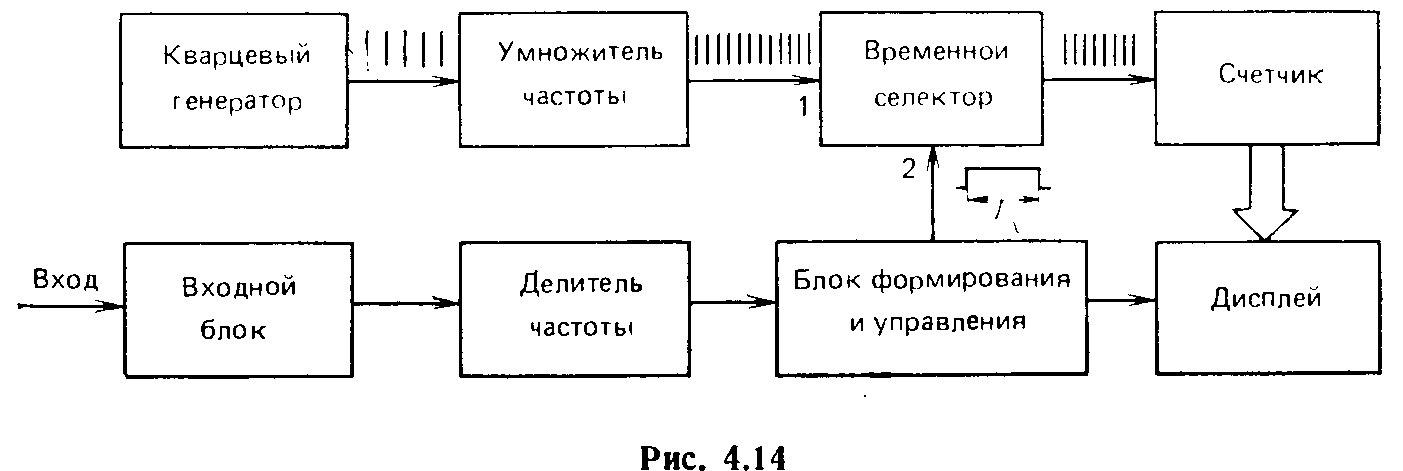

Структурная

схема устройства для измерения периода

представлена на рис. 4.14. Это — схема

цифрового частотомера в режиме

измерения периода. Из исследуемого

сигнала, период Тх

которого

необходимо измерить, во входном блоке

формируется периодическая последовательность

коротких импульсов с периодом

следования Тх.

В блоке формирования и управления из

них формируется прямоугольный стробирующий

импульс длительностью Тх

(рис. 4.13). Если включен делитель частоты

с коэффициентом деления q,

то время следования импульсов на его

выходе получается равным qТх

и такую же длительность, разумеется,

имеет стробирующий импульс. Он подводится

к входу 2

временного селектора, на вход 1

которого подаются импульсы кварцевого

генератора, являющиеся счетными

импульсами. Частота их следования

![]() Таким

образом,

Таким

образом,

![]() Измеряемый период связан с показанием

счетчика

m

и

частотой кварцевого генератора

соотношением

Измеряемый период связан с показанием

счетчика

m

и

частотой кварцевого генератора

соотношением

![]()

Составляющие погрешности измерения периода периодического сигнала принципиально те же, что были рассмотрены при анализе измерения интервалов времени, заданного опорным и интервальным импульсами.

Максимальная абсолютная погрешность дискретности Δт = ±Tсч, а соответствующая относительная погрешность δт= ΔT/Тх=±1/m. Когда измеряется q периодов, то относительная погрешность дискретности уменьшается в q раз.

При измерении периода значительный вклад в общую погрешность может внести составляющая, обусловленная действием шумовой помехи при формировании стробирующего импульса — погрешность запуска триггера. При расчетах пользуются среднеквадратическим значением относительной погрешности δзап. Можно показать [46], что при измерении периода

![]()

где q — число одновременно измеряемых периодов сигнала; Uпом — среднеквадратическое значение напряжения помехи, Uт — амплитуда напряжения сигнала, h = Uт/ Uпом — отношение сигнал-помеха.

Например, при отношении сигнал-помеха 40 дБ (h=100) и q = 1 относительная среднеквадратическая погрешность δзап~0,3%. Если при том же отношении измерять интервал времени, равный 100 периодов сигнала, то δзап~0,003%.

Предел относительной допускаемой погрешности цифрового измерителя периода, выраженной в процентах по отношению к Тх, определяется формулой

![]()

где δкв — общая погрешность меры (кварцевого генератора).