- •Глава 3. Экологический мониторинг

- •3. 1. Общие положения, основные задачи и принципы экологического мониторинга

- •3. 2. Классификация мониторинга. Характеристика основных систем и подсистем мониторинга

- •Классификация поверхностных вод по их качеству

- •3. 3. Национальная система мониторинга окружающей среды (нсмос) Республики Беларусь

- •3. 4. Реализация Национальной системы мониторинга

3. 4. Реализация Национальной системы мониторинга

окружающей среды Республики Беларусь

В настоящее время мы имеем разветвленную структуру системы мониторинга (рис. 5). По-прежнему центральное место в этой структуре принадлежит санитарно-эпидемиологической и гидрометеорологической службам.

Санитарно-эпидемиологическая служба сосредотачивала и сосредотачивает основное внимание на вопросах охраны здоровья населения, а состояние окружающей среды учитывается в той мере, в какой оно влияет на здоровье людей. Санитарно-эпидемиологическая служба имеет 152 стационарных пункта, которые выполняют отбор и анализ проб воздуха, контролируют качество питьевой воды. В наиболее крупных городах небольшое количество станций мониторинга создается в жилых районах, они дополняют сеть станций, действующих под управлением Госкомгидромета. На крупных и средних предприятиях санэпидемслужба выполняет мониторинг воздушной среды в пределах санитарно-защитных и рабочих зон с целью контроля за соблюдением норм гигиены труда. Используются и мобильные станции мониторинга. Лаборатории в системе санэпидемслужбы оборудованы для выявления около 100 загрязнителей.

С 1992 г. функционирует Республиканская автоматизированная система (РАИС) «Здоровье – окружающая среда», в которую входят 9 городов-исполнителей (Минск, Брест, Витебск, Гомель, Могилев, Гродно, Орша, Полоцк, Новополоцк). В каждом городе выбраны два района наблюдений – условно чистый и условно грязный. На изучаемых территориях собирается и изучается информация о состоянии здоровья населения и качестве окружающей среды по следующим показателям: заболеваемость, смертность, рождаемость, патология беременности и рождаемости, данные о численности населения, данные о загрязнении воздуха, о метеорологических параметрах, о качестве питьевой воды, о шумовом режиме. Вся информация поступает в городские центры эпидемиологии и гигиены.

Гидрометеорологическая служба (Госкомгидромет) состоит из двух структурных единиц Гидрометеоцентра и Центра радиационного контроля и мониторинга природной среды (ЦРКМ).

Гидрометеоцентр обеспечивает проведение климатического мониторинга. Гидрометеорологическая сеть в Беларуси состоит из 6 обл-

гидрометов (Минск, Могилев, Гродно, Брест, Гомель, Витебск), 54 метеорологических станций и нескольких сотен постов. Облгидрометы выполняют широкий комплекс наблюдений и обобщают информацию, поступающую со станций и постов.

ЦРКМ – обеспечивает мониторинг состояния атмосферного воздуха поверхностных вод, почв и радиоактивного загрязнения окружающей среды. На него возложено методологическое и методическое руководство этими работами, а также составление планово-картографических материалов о радиоактивном загрязнении республики.

Рассмотрим основную деятельность РКЦМ:

Наблюдение за загрязнением атмосферного воздуха. Мониторинг за состоянием атмосферного воздуха в системе Гидрометеослужбы проводится с 1965 г. В настоящее время он организован на стационарных постах в 16 городах республики. На стационарных постах отбор проб производится ежесуточно 3 или 4 раза в день на основные загрязнители (пыль, диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота) и специфические загрязняющие вещества, перечень которых устанавливается на основании данных о составе и количестве выбросов вредных веществ по каждому городу. Кроме этого, производятся экспедиционные наблюдения за уровнем загрязнения атмосферного воздуха в некоторых крупных промышленных центрах республики. Есть еще две стационарные станции наблюдений: в Высоком – трансграничные переносы и в Березинском заповеднике – фоновые наблюдения.

Наблюдения за состоянием поверхностных вод. Регулярными наблюдениями охвачена 61 река, 13 озер, 8 водохранилищ. Часть водных объектов обследуется экспедиционным путем. Вся сеть мониторинга поверхностных вод включает 175 створов в 108 пунктах.

Периодичность контроля зависит от категории пункта наблюдения. Большинство водотоков Беларуси отнесены к 3 категории качества вод (умеренно загрязненные). Отбор проб на пунктах 3 категории проводится ежемесячно, на пунктах 4 категории от 7 (водотоки) до 4 (водоемы) раз в год. Два створа на реках Днепр и Свислочь (ниже Могилева и Минска) переведены на еженедельный отбор проб.

Визуальные наблюдения за состоянием водных объектов осуществляются на гидрологических постах ежедневно. Контроль качества поверхностных вод проводится по гидрохимическим и гидробиологическим показателям в соответствии с утвержденными стандартами. Гидрохимические наблюдения ведутся с 1947 г. В настоящее время гидрохимический анализ включает до 60 показателей, характеризующих как естественный состав поверхностных вод, так и специфические загрязняющие вещества. Комплексная оценка состояния водных объектов осуществляется посредством гидробиологических наблюдений на основе анализа основных сообществ природных вод – зообентоса, зоопланктона, фитопланктона и фитоперифитона. Гидробиологические наблюдения на сети мониторинга поверхностных вод начаты в 1974 году, в настоящее время охватывают практически все пункты контроля на водных объектах республики. Гидробиологический анализ ведется на 74 водных объектах (95 пунктов, 139 створов).

3. Наблюдения за загрязнением почв. Определяются остаточные количества пестицидов в почвах сельскохозяйственных угодий. Анализ накопления пестицидов проводится два раза в год с определением 10-12 ингредиентов на 90 полях сельхозугодий в 29 районах республики. В рамках глобального мониторинга на 100 пунктах, расположенных равномерно на территории республики, проводится отбор проб 1 раз в год и анализируется 1-2 ингредиента. Кроме этого проводятся экспедиционные наблюдения.

Определяют содержание техногенных загрязнителей в почве городов, промышленных зон и возле основных автомагистралей. Это прежде всего, тяжелые металлы Fe, Cd, Zn, Pb, Cu, Ni, Mn, сульфатный ион SO4. Контролируют также величину pH. Мониторинг тяжелых металлов в республике проводится с начала 60-х годов. В настоящее время мониторинг загрязнения почв тяжелыми металлами и другими техногенными токсикантами осуществляется на территории 40 крупных и средних городов республики. Получаемые с периодичностью раз в 4 года результаты используются для составления карт распределения загрязняющих веществ в городских почвах, оценки их состояния и пригодности для производства сельскохозяйственной продукции.

4. Оперативное выявление факторов и причин экстремально высокого, аварийного загрязнения природной среды.

5. Мониторинг радиоактивного загрязнения природной среды. До Чернобыльской катастрофы в бывшем СССР радиационный мониторинг близко примыкал к мониторингу на фоновом уровне. Осуществлялись регулярные, но не частые определения «запасов» долгоживущих радионуклидов, таких как цезий и стронций, а также мощность дозы у поверхности земли за счет естественной радиоактивности и глобальных выпадений искусственных радиоактивных изотопов. Раз в несколько лет осуществлялись самолетные гамма-съемки территории бывшего СССР. Согласно результатам гамма-съемки 1977 г., на территории СССР средняя концентрация 137Cs составила 92 мКu/км2 . Для сравнения, после аварии 23 % территории Беларуси загрязнено 137Cs плотностью свыше 1 Кu/ км2 , а в отдельных местах плотность загрязнения превышает 100 Кu/ км2.

После аварии на ЧАЭС радиационный мониторинг является наиболее актуальной подсистемой экологического мониторинга во всей Европе и в нашей республике в частности.

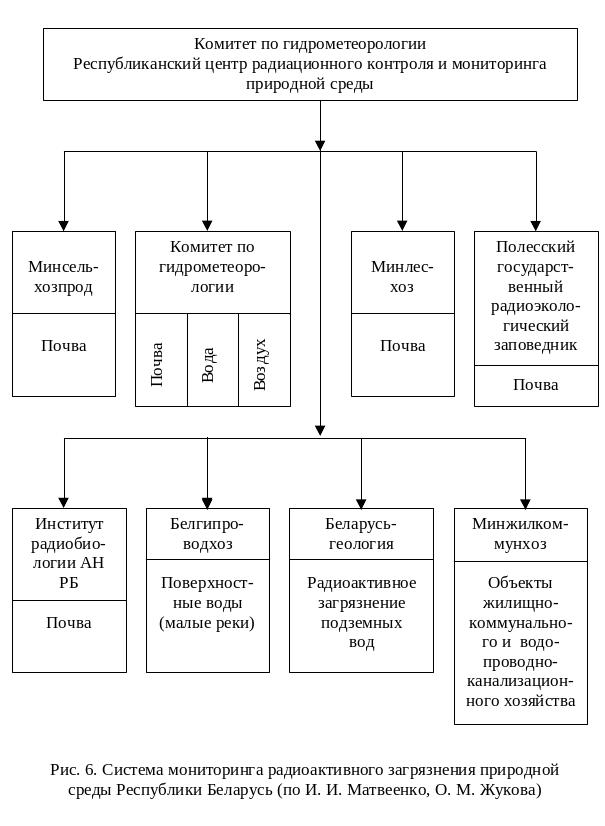

В соответствии с законом РБ «О правовом режиме территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате катастрофы на ЧАЭС», Госкомгидромет осуществляет общую оценку радиационной обстановки на территории республики. ЦРКМ Госкомгидромета является головной организацией по радиационному мониторингу почвы, воздуха, поверхностных вод и населенных пунктов. Структура системы мониторинга радиационного загрязнения природной среды Беларуси представлена на рисунке 6.

Воздух. Наблюдения за радиоактивным загрязнением воздуха в Беларуси проводятся с 1963 г. Масштабы и интенсивность этих наблюдений, естественно, существенно изменились после Чернобыльской аварии.

В настоящее время на 55 станциях ежедневно раз в сутки измеряется мощность экспозиционной дозы (МЭД) гамма-излучения. Измерение МЭД в 100-км зоне влияния АЭС проводят через каждые 3 часа (т. е. 8 раз в сутки). На 25 станциях, расположенных по всей территории республики, ежедневно 1 раз в сутки контролируется суммарная бета-активность и иод-131 в выпадениях из приземного слоя атмосферы (метод горизонтальных планшет) и 1 раз в месяц контролируются гамма-излучающие радионуклиды и стронций-90. В шести городах республики (Минск, Могилев, Гомель, Брест, Мозырь и Пинск) ежедневно с использованием фильтровентиляционных установок (2 раза в сутки – экспозиция 12 часов) измеряется суммарная бета-активность и иод-131 в аэрозолях воздуха, кроме того, 1 раз в месяц измеряются гамма-излучающие радионуклиды и стронций-90.

Поверхностные воды. Систематические наблюдения за радиоактивным загрязнением поверхностных вод и донных отложений ведутся на пяти основных реках республики (Днепр, Сож, Припять, Ипуть, Бесядь), протекающих по загрязненной территории.

Начиная с 1986 г, проводится ежемесячный контроль на основе стационарной сети за содержанием радионуклидов, а именно суммарной бета-активности, цезия-137 и стронция-90 в поверхностных водах. Пробы воды отбираются с одновременным измерением расходов. Головная организация ЦРКМ Госкомгидромета, соисполнители – Белгипроводхоз, Беларусьгеология.

Почвы. Начиная с 1986 года, было проведено радиационное обследование всей территории республики, включая территорию населенных пунктов, сельскохозяйственных и лесных угодий с участием АН республики, Минсельхозпрода, Минлесхоза и других организаций, министерств и ведомств.

В течение 1990–93 гг. было проведено подворное обследование населенных пунктов, находящихся в зоне загрязнения почвы цезием-137 от 1 до 15 Кu/км2 и в населенных пунктах пограничных с ними зон.

Начиная с 1992 г. центр радиационного контроля и мониторинга проводит радиоэкологический мониторинг почвы на реперной сети, которая включает в себя 18 ландшафтно-геохимических полигонов и 181 реперную площадку. Изучение и прогноз вертикальной и горизонтальной миграции радионуклидов проводится на ландшафтно-геохимических полигонах с различными типами и разновидностями почв в различных радиоэкологических и физико-географических условиях. На полигонах изучаются процессы миграции радионуклидов: цезия-137, стронция-90, плутония и америция с целью прогнозирования потенциальной возможности загрязнения грунтовых вод, снижения мощности экспозиционной дозы гамма-излучения и самоочищения корнеобитаемого слоя почвы.

Наблюдения за радиоактивным загрязнением объектов жилищно-коммунального хозяйства проводятся Министерством жилищно-коммунального хозяйства. Радиационно-экологический мониторинг питьевой воды организован из 1799 скважин и 1435 колодцев шахтного типа, сточных вод и их осадков на 48 очистных сооружениях и 229 канализационно-насосных станциях; радиационному контролю подвергается 40 полигонов для захоронения коммунально-бытовых отходов, 2660 га парков, скверов в городских поселениях и другие объекты жилищно-коммунального и водопроводно-канализационного хозяйства.

В рамках межведомственных и межгосударственных соглашений о радиационном мониторинге проводится обмен информацией, как в рамках республиканских ведомств, так и между странами СНГ и Европы (в первую очередь с Польшей).

Обмен информацией между организациями-исполнителями осуществляется в необходимом объеме по взаимному согласованию.

Обобщенные данные наблюдений в соответствии с заключенными соглашениями о взаимном обмене информацией используются для подготовки международных ежегодников.