1 Вопрос.

Роды и виды красноречия выделяются в зависимости от сферы коммуникации, соответствующей одной из основных функций речи: общению, сообщению и воздействию. Существует несколько сфер коммуникации: научная, деловая, информационно-пропагандистская и социально-бытовая.

В современной практике публичного общения выделяют следующие роды красноречия: социально-политическое, академическое, судебное, социально-бытовое, духовное (церковно-богословское). Род красноречия — это область ораторского искусства, характеризующаяся наличием определенного объекта речи, специфической системой его разбора и оценки. Результатом дальнейшей дифференциации на основании более конкретных признаков, являются виды или жанры. Эта классификация носит ситуативно-тематический характер, так как, во-первых, учитывается ситуация выступления, во-вторых, тема и цель выступления.

К социально-политическому красноречию относятся выступления на социально-политические, политико-экономические, социально-культурные, этико-нравственные темы, выступления по вопросам научно-технического прогресса, отчетные доклады на съездах, собраниях, конференциях, дипломатические, политические, военно-патриотические, митинговые, агитаторские, парламентские речи. Некоторые жанры красноречия носят черты официально-делового и научного стиля, поскольку в основе их лежат официальные документы. В таких речах анализируются положение в стране, события в мире, основная их цель — дать слушателям конкретную информацию.

духовное (церковно-богословское) красноречие как древний род ораторского искусства

Духовное (церковно-богословское) красноречие — древний род красноречия, имеющий богатый опыт и традиции. Выделяют проповедь (слово), которую произносят с церковного амвона или в другом месте для прихожан и которая соединяется с церковным действием, и речь официальную, адресованную самим служителям церкви или другим лицам, связанным с официальным действием.

После того как князь Владимир Святославич в 988 г. крестил Русь, в истории древнерусской культуры начинается период освоения духовных богатств христианских стран, главным образом Византии, создания оригинальных памятников искусства.

Уже в ораторской речи Киевской Руси выделяют два подвида: красноречие дидактическое, или учительное, которое преследовало цели морального наставления, воспитания, и панегирическое, или торжественное, которое посвящено знаменательным церковным датам или государственным событиям. В речах отражается интерес к внутреннему миру человека, источнику его дурных и хороших привычек. Осуждаются болтливость, лицемерие, гнев, сребролюбие, гордыня, пьянство. Прославляются мудрость, милосердие, трудолюбие, чувство любви к Родине, чувство национального самосознания. Духовное красноречие изучает наука о христианском церковном проповедничестве — гомилетика.

Вопрос 2

социально-политическое красноречие - это выступления на социально-политические и политико-экономические темы, отчетный доклад, политическая речь, дипломатическая речь, политическое обозрение, митинговая речь, агитаторские, парламентские речи. Здесь красноречие носит черты официально-делового или научного стиля, поскольку в основе лежат официальные документы, о которых дается информация. Эти речи могут быть посвящены актуальным проблемам или могут носить призывный, разъяснительный или программно-теоретический характер. Выбор языковых средств зависит от темы и целевой установки выступления. Некоторым видам политических речей свойственны те стилевые черты, которые характеризуют официальный стиль: безличность или слабое проявление личности, книжная окраска, политическая лексика, экономические и политические термины. Иногда в политических речах много изобразительный или эмоциональных средств – это касается митинговых речей, имеющих призывную направленность; часто используется здесь разговорная лек5сика и синтаксис.

К социально-политическому красноречию относятся выступления на социально-политические, политико-экономические, социально-культурные, этико-нравственные темы, выступления по вопросам научно-технического прогресса, отчетные доклады на съездах, собраниях, конференциях, дипломатические, политические, военно-патриотические, митинговые, агитаторские, парламентские речи. Некоторые жанры красноречия носят черты официально-делового и научного стиля, поскольку в основе их лежат официальные документы. В таких речах анализируются положение в стране, события в мире, основная их цель — дать слушателям конкретную информацию.

академическое красноречие – род речи, помогающий формированию научного мировоззрения, отличающийся научным изложением, глубокой аргументированностью, логической культурой. Оно близко научному стилю речи, но часто используются и выразительные, изобразительные средства. К этому роду относятся вузовская лекция, научный доклад, защита диссертации, научный обзор, научно-популярная лекция.

судебное красноречие - это род речи, призванный оказать целенаправленное и эффективное воздействие на суд, способствовать формированию убеждений судей и присутствующих в зале граждан. Обычно выделяют прокурорскую, или обвинительную речь и адвокатскую, или защитную речь. В судебных речах подробно анализируется фактический материал, данные судебной экспертизы, все доводы за и против, показания свидетелей, потому что это разбирательство. Здесь происходит поиск истины, борьба мнений. Конечная цель процесса – вынести законный и обоснованный приговор. Выяснить, доказать, убедить – вот три взаимосвязанные цели, определяющие содержание судебного красноречия.

социально-бытовое красноречие – это юбилейная речь, носящая торжественный характер; приветственная речь, застольная речь (тост), а также речь бытовая – поминальная речь и надгробное слово. Одним из видов социально-бытового красноречия было придворное, здесь пристрастие к высокому слогу, пышным, искусственным метафорам и сравнениям. Речи этого типа – освещение только положительных сторон личности, это панегирик.

Духовное (церковно-богословское) красноречие – древний вид красноречия, имеет богатый опыт и традицию. Выделяют проповедь (слово), которую произносят в церкви для прихожан, она соединяется с церковным действием, и речь официальную, адресованную самим служителям церкви. Уже в Киевской Руси было два подвида ораторской речи: красноречие дидактическое (учительное) – оно преследовало цели морального наставления, воспитания; и панегирическое (торжественное) – посвящалось знаменитым церковным датам или государственным событиям.

В речах отражается интерес к внутреннему миру человека, источнику его дурных и хороших привычек. Осуждаются болтливость, лицемерие, гнев, сребролюбие, гордыня, пьянство. Прославляются мудрость, милосердие, трудолюбие, чувство любви к родине, чувство национального самосознания. Духовное красноречие изучает наука о христианском церковном проповедничестве – гомилетика. Наряду с этими традиционными видами красноречия выделяют и новые:

дипломатическое красноречие – речь на международной конференции и речь в процессе дипломатического акта;

военное красноречие – речь-приказ, инструктивная речь, воодушевляющая речь, выступление на военно-патриотическую тему, призыв;

торговое красноречие – реклама;

лекционно-пропагандистское красноречие – лекция-экскурсия, лекция-концерт, кинолекция, беседа, репортаж, воспоминание, инструктаж, показ, циклы лекций;

диалогическое красноречие – спор, дискуссия, диспут, деловое совещание, интервью, пресс-конференция, деловая игра, "круглый стол", вечер вопросов и ответов.

Основу речей любого рода составляют общеязыковые и межстилевые средства. Но каждый вид красноречия имеет свои специфические языковое черты. Вопрос 3

классификация видов общения

Выделяют следующие виды общения: 1. "Контакт масок" – формальное общение, когда отсутствует стремление понять и учитывать особенности личности собеседника, используются привычные маски (вежливости, строгости, безразличия, скромности, участливости и т.п.) – набор выражений лица, жестов, стандартных фраз, позволяющих скрыть истинные эмоции, отношение к собеседнику. В городе контакт масок даже необходим в некоторых ситуациях, чтобы люди "не задевали" друг друга без надобности, чтобы "отгородиться" от собеседника. 2. Примитивное общение, когда оценивают другого человека как нужный или мешающий объект: если нужен, активно вступают в контакт, если мешает – оттолкнут или последуют агрессивные грубые реплики. Если получили от собеседника желаемое, то теряют дальнейший интерес к нему и не скрывают этого. 3. Формально-ролевое общение, когда регламентированы и содержание, и средства общения и вместо знания личности собеседника обходятся знанием его социальной роли. 4. Деловое общение, когда учитывают особенности личности, характера, возраста, настроения собеседника, но интересы дела более значимы, чем возможные личностные расхождения. 5. Духовное, межличностное общение друзей, когда можно затронуть любую тему и не обязательно прибегать к помощи слов, друг поймет вас и по выражению лица, движениям, интонации. Такое общение возможно тогда, когда каждый участник имеет образ собеседника, знает его личность, может предвидеть его реакции, интересы, убеждения, отношение. 6. Манипулятивное общение направлено на извлечение выгоды от собеседника, используя разные приемы (лесть, запугивание, "пускание пыли в глаза", обман, демонстрация доброты) в зависимости от особенностей личности собеседника. 7. Светское общение. Суть светского общения в его беспредметности, т.е. люди говорят не то, что думают, а то, что положено говорить в подобных случаях; это общение закрытое, потому что точки зрения людей на тот или иной вопрос не имеют никакого значения и не определяют характера коммуникаций.

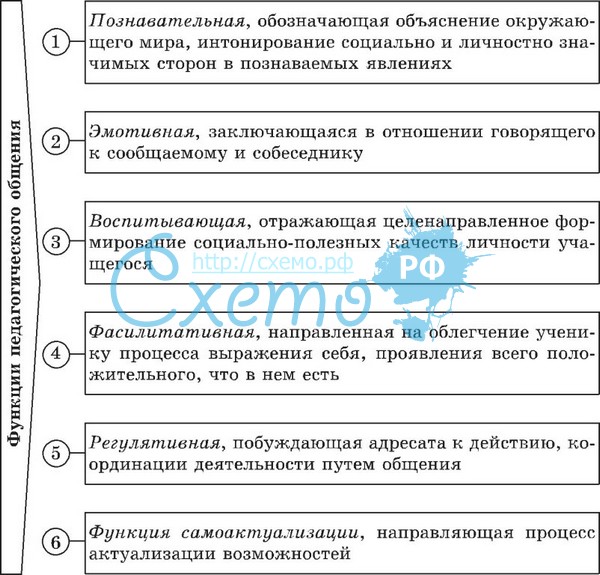

ФУНКЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБЩЕНИЯ

Педагогическое общение имеет ряд функций, отражающих его содержание и обусловленных ему присущими закономерностями, ролью в педагогическом процессе, изменениями в социально-экономической и политической сфере общества, реформированием школы. Восприятие и понимание личности ученика учителем (педагогом) — это познание его физических состояний и духовного мира, возрастных и индивидуальных, национальных, психических и других различий, проявления сензитивности и психических новообразований. Понятия, формирующиеся у учителя, способствуют регуляции его поведения и деятельности в отношении учащихся. На основе действия механизмов обратной информации он получает знания об объекте общения, о протекании общения, что и обеспечивает ему поиск новых, более совершенных способов общения. Повышение уровня понимания детей способствует выбору видов и количества педагогических воздействий, число которых уменьшается, а качество возрастает; увеличивает качество положительных оценочных воздействий и уровень педагогической оценки личности учащегося независимо от типа успеваемости. Понимание личности ученика учителем создает атмосферу заинтересованного к нему отношения и доброжелательности, помогает в определении перспектив развития личности и их регуляции. Функцию восприятия и понимания личности ученика учителем можно рассматривать как важнейшую. Информационная функция обеспечивает реальный психологический контакт с учащимися, процесс познания, взаимопонимания, обмен материальными и духовными ценностями; формирует положительную мотивацию успехов в учебной деятельности и самовоспитании, в становлении личности, совместный познавательный поиск решений, обратную информацию об общении, развитие познавательной направленности личности; устраняет психологические барьеры; содействует установлению межличностных отношений в коллективе. Информационная функция предусматривает организацию индивидуального, группового и коллективного общения. Организация индивидуального общения способствует более быстрому познанию личности, воздействию на ее сознание, действие и поступки, поведение, а также на их изменение и коррекцию. Функция организации деятельности способствует развитию организационных и организаторских качеств личности, коммуникативных, гностических, функциональных и других способностей и умения детей через активное участие в роли исполнителя или организатора в системе субъектно-объектных отношений. Нормативная. Направлена на совершенствование поведенческо-правовой, нравственной и эстетической основы личности. В процессе общения учащиеся получают разноаспектную нравственно-эстетическую информацию. Она помогает им усваивать и вырабатывать моральные понятия, нормы и принципы, способствует развитию социальной активности и представлений о социально-правовой сфере общества, учит правильно ориентироваться в жизни, определять грань между дозволенным и запрещенным, выбирать разрешенные законом (цивилизованные) пути и средства защиты своих прав, свобод, интересов. В основе этой функции лежит усвоение правовых знаний, конкретных норм права, формирование оценочных отношений и правовой культуры учащихся. Нормативная функция способствует соблюдению школьниками правил поведения в школе и за ее пределами, дает возможность осознанно и уважительно относиться к законам государства, своим отношением и поведением укреплять законность и порядок. Регулятивная. Предусматривает выбор и применение форм, средств, методов, приемов контроля достижений и недоработок учащихся с целью корректировки их обучения и воспитания. Действенность функции зависит от профессиональных умений учителя применять соответствующие средства, методы, приемы контроля, требования, соответствующие педагогической ситуации. Педагогические требования бывают различными. Важно их соответствие возможностям детей: справедливость требований, педагогически оправданная форма их предъявления (не унижающая достоинства), систематичность контроля после предъявления требований. Их выполнение всегда связано с качеством и объемом выполнения. Поэтому регулирование деятельности и поступков всегда связано с системным применением поощрения и наказания, словесной оценкой (одобрение или осуждение). Обмен ролями предоставляет возможность войти в социальную роль, состояние другого человека, осознать, прочувствовать позицию другого человека, приобрести его опыт действий и деятельности. Обмен ролями— это функция общения, направленная на социализацию личности школьника через смену социальных ролей. Смена ролей приводит к изменению проявлений личности, адекватному восприятию и пониманию других людей. Сопереживание — уподобление эмоционального состояния субъекта состоянию другой личности (или социальной группы). Помогает развивать эмоциональную чувствительность учащихся, осознавать причины и природу эмоциональных состояний других людей и целых коллективов, обеспечивает учителю выявление эмоциональных потребностей учащихся с целью их удовлетворения. Формирует способность стать на позицию, точку зрения другого человека, нормализует отношения в коллективе. В основе сопереживания лежит эмоциональная идентификация, когда индивид как бы ставит себя на место другого человека, и гуманное отношение к личности другого. Умение учителя сопереживать помогает понять внутренний мир ребенка, его личностную позицию для обеспечения гармоничного взаимодействия, как бы исходя от инициативы объекта общения. Самоутверждение обеспечивает ребенку веру в собственные физические и интеллектуальные силы, осознание своего “я”, инициирование духовной силы, стимулирует его творческие способности, формирует адекватную самооценку, ставит приоритетные, значимые ориентиры его самоопределения и будущих самостоятельных действий. Способствует реализации стремлений ребенка к высокой оценке и самооценке своих личностных достижений. В структуре потребностей человека самоутверждение может занимать как рядовое, так и доминирующее положение. Формирование самоутверждения базируется на способах самоутверждения (путем реальных достижений или путем созидания видимости достижений) и зависит от характера и содержания притязаний личности, ее возможностей и способностей. В организованном процессе общения самоутверждение личности строится путем создания условий для ее реальных достижений. Все многообразие функций общения не сводится только к рассмотренным нами. Но их реализация обеспечивает основную педагогическую направленность общения. Осознание их учителем, воспитателем поможет по-строить модель общения, обеспечивающую решение как коммуникативных, так и дидактических задач урока или воспитательного воздействия.

Стиль педагогического общения

звестный психолог В. А. Кан-Калик выделял следующие стили педагогического общения:

1. Общение на основе высоких профессиональных установок педагога, его отношения к педагогической деятельности в целом. О таких говорят: "За ним дети (студенты) буквально по пятам ходят!" Причем в высшей школе интерес в общении стимулируется еще и общими профессиональными интересами, особенно на профилирующих кафедрах.

2. Общение на основе дружеского расположения. Оно предполагает увлеченность общим делом. Педагог выполняет роль наставника, старшего товарища, участника совместной учебной деятельности. Однако при этом следует избегать панибратства. Особенно это касается молодых педагогов, не желающих попасть в конфликтные ситуации.

3. Общение-дистанция относится к самым распространенным типам педагогического общения. В этом случае во взаимоотношениях постоянно прослеживается дистанция во всех сферах, в обучении, со ссылкой на авторитет и профессионализм, в воспитании со ссылкой на жизненный опыт и возраст. Такой стиль формирует отношения учитель-ученики. Но это не означает, что ученики должны воспринимать учителя как сверстника.

4. Общение-устрашение - негативная форма общения, антигуманная, вскрывающая педагогическую несостоятельность прибегающего к нему преподавателя.

5. Общение-заигрывание, характерное для молодых преподавателей, стремящихся к популярности. Такое общение обеспечивает лишь ложный,. дешевый авторитет.

Чаще всего в педагогической практике наблюдается сочетание стилей в той или иной пропорции, когда доминирует один из них.

Из числа разработанных в последние годы за рубежом классификаций стилей педагогического общения интересной представляется типология профессиональных позиций учителей, предложенная М. Таленом.

Модель I - "Сократ". Это учитель с репутацией любителя споров и дискуссий, намеренно их провоцирующий на занятиях. Ему свойственны индивидуализм, несистематичность в учебном процессе из-за постоянной конфронтации; учащиеся усиливают защиту собственных позиций, учатся их отстаивать.

Модель II - "Руководитель групповой дискуссии". Главным в учебно-воспитательном процессе считает достижение согласия и установление сотрудничества между учащимися, отводя себе роль посредника, для которого поиск демократического согласия важнее результата дискуссии.

Модель III - "Мастер". Учитель выступает как образец для подражания, подлежащий безусловному копированию, и прежде всего не столько в учебном процессе, сколько в отношении к жизни вообще.

Модель IV - "Генерал". Избегает всякой двусмысленности, подчеркнуто требователен, жестко добивается послушания, так как считает, что всегда и во всем прав, а ученик, как армейский новобранец, должен беспрекословно подчиняться отдаваемым приказам. По данным автора типологии, этот стиль более распространен, чем все вместе взятые, в педагогической практике.

Модель V - "Менеджер". Стиль, получивший распространение в радикально ориентированных школах и сопряженный с атмосферой эффективной деятельности класса, поощрением их инициативы и самостоятельности. Учитель стремится к обсуждению с каждым учащимся смысла решаемой задачи, качественному контролю и оценке конечного результата.

Модель VI - "Тренер". Атмосфера общения в классе пронизана духом корпоративности. Учащиеся в данном случае подобны игрокам одной команды, где каждый в отдельности не важен как индивидуальность, но все вместе они могут многое. Учителю отводится роль вдохновителя групповых усилий, для которого главное - конечный результат, блестящий успех, победа.

Модель VII - "Гид". Воплощенный образ ходячей энциклопедии. Лаконичен, точен, сдержан. Ответы на все вопросы ему известны заранее, как и сами вопросы. Технически безупречен и именно поэтому зачастую откровенно скучен.

М. Тален специально указывает на основание, заложенное в типологизацию: выбор роли педагогом, исходя из собственных потребностей, а не потребностей учащихся.