- •Яковлев б.С., доцент, канд. Техн. Наук конспект лекций

- •Технология репрографического производства

- •090900 «Информационная безопасность»

- •Содержание

- •1. Микрофильмирование. Определение повреждений материалов, работа с ними, и действия в случае чрезвычайных ситуаций

- •1.1. Сохранение и консервация

- •1.2. Виды материалов

- •Кожа и пергамент

- •Пальмовые листья

- •Чернила

- •1.3. Факторы среды, вызывающие повреждения, и способы снижения их воздействия

- •Видимый свет, ультрафиолетовое (uv) и инфракрасное излучение

- •Снижение воздействия

- •Температура и относительная влажность

- •Снижение воздействия

- •Оптимальный контроль среды

- •Окружающая среда

- •Атмосферные загрязнения

- •Снижение воздействия

- •Улучшение условий окружающей среды

- •Практические меры по улучшению условий среды

- •Поддержание порядка

- •1.4. Другие факторы, вызывающие повреждения: биологический и человеческий факторы, неправильное хранение

- •Плесень и грибы

- •Борьба с насекомыми

- •1.5. Действия в чрезвычайных ситуациях Предотвращение и оценка риска

- •Подготовка

- •Действия при чрезвычайных ситуациях

- •Восстановление

- •2. Основы плёнки и их способность к сохранению данных

- •2.1. Типы пленок

- •Полиэстер

- •2.2. Кратность

- •2.3. Организация изображений

- •Микрофильм

- •Микрофиша

- •2.4. Плотность

- •2.5. Разрешение

- •2.6. Индекс качества

- •3. Технический контроль микроформ

- •3.1. Плотность

- •3.2. Уровень контрастности

- •Измерения плотности

- •Уровни плотности

- •Дополнительные рекомендации

- •Уровни плотности – только ориентир

- •Цель однородной плотности

- •Измерение плотности

- •3.3. Разрешение

- •Вычисление разрешения

- •Показатели разрешения

- •3.4. Индекс качества

- •Показатели индекса качества

- •3.5. Основа плёнки

- •Тестирование основы плёнки мастер-негатива

- •3.6. Тест на разрывы

- •Тест на поляризацию

- •3.7. Проверка уровня химикатов

- •Тест с применением сини метилена

- •3.8. Частота тестирования

- •Требования, предъявляемые к тестированию

- •4. Жидкостное проявление

- •4.1. Общие понятия

- •4.2. Жидкий проявитель

- •5. Общая схема ксерографического процесса

- •5.1. Общие сведения

- •5.2. Нанесение заряда на электрофотографический слой. Экспонирование

- •5.3. Проявление скрытого электростатического изображения

- •5.4. Проявляющий электрод.

- •5.5. Двухкомпонентный магнитный проявитель

- •5.6. Проявление скрытого электростатического изображения магнитной кистью

- •5.7. Порошковое облако

- •6. Электрофотографическое копирование

- •6.1. Общие сведения об электростатических способах копирования

- •6.2. Общая схема метода «Электрофакс»

- •6.3. Особенности электрографических печатающих устройств цифровых копировальных аппаратов

- •6.4. Общие сведения о строении и работе черно-белых копировальных аппаратов аналогового типа

- •6.5. Управление работой аппарата

- •7. Основные виды сканирующего оборудования и область их применения

- •7.1. Общие сведения

- •7.2. Краткий обзор оборудования и методов, применяемых при сканировании книг и документов

- •Профессиональные книжные сканеры

- •Современный «бытовой» и «офисный» сканер

- •3D сканеры

- •8. Общий обзор и сравнительная характеристика графических редакторов

- •8.1. Растровые редакторы

- •Ключевые особенности и характеристики Adobe Photoshop

- •8.2. Векторные редакторы

- •Стандартная Панель инструментов

- •8.3. Flash редакторы

- •8.4. 3D редакторы

- •9. Электронные книги, их создание, чтение и распространение

- •9.1. Общие сведения

- •9.2. Графические растровые форматы

- •9.3. Графические векторные форматы с оформлением

- •Простой текст (plain text)

- •9.4. Наиболее популярные форматы

- •DjVu-технологии

- •10. Основа синтаксиса языка html

- •10.1. Общая структура html документа

- •10.2. Тело html-документа. Его основная часть.

- •10.3. Основные теги и их синтаксис Работа с текстом

- •Теги для форматирования абзацев.

- •Параметр align

- •Синтаксис

- •Значения

- •Синтаксис

- •Параметры:

- •Синтаксис

- •Значения

- •Параметры

- •Синтаксис

- •Значения

- •1.1.1.Синтаксис

- •Синтаксис

- •Значения

- •Значение по умолчанию

- •Элемент id

- •11. Синтаксис frame, table, div элементов

- •11.1. Синтаксис frame элемента

- •Описание фреймовой структуры

- •Описание фрейма

- •"Пустой" документ

- •Стандартные имена для фреймов

- •Создание и использование "плавающих" фреймов

- •11.2. Синтаксис table элемента

- •11.3. Синтаксис div элемента

- •12. Общие сведения о css технологии, основы синтаксиса

- •12.1. Общие сведения о css технологии

- •12.2. Синтаксис и принцип работы css

- •12.3. Способы подключения css таблиц к html документу

- •12.4. Свойства элементов css Цвет и фон в css

- •Свойство background-color

- •Свойство background-image

- •Свойство background-attachment

- •Сокращенная форма записи – background

- •Свойство text-indent

- •Свойство text-transform

- •Свойство letter-spacing

- •Оформление ссылок в css

- •Типы селекторов в css

- •Селектор по элементу

- •Селектор id

- •Контекстный селектор

- •Блоковая модель в css

- •Окантовка в css

- •Свойство border-width

- •Свойство border-color

- •Поля (margin) и отступы (padding)

- •13. Основные понятия, синтаксис языка Java Script

- •13.1. Переменные и действия над ними

- •13.2. Функции

- •13.3. Массивы

- •13.4. Циклы

- •14. Краткий обзор популярных форматов графических файлов

- •14.1. Общие сведения

- •14.2. Растровые графические форматы

- •14.3. Векторные графические форматы

- •14.4. Трёхмерная графика (3d, 3 Dimensions)

- •15. Дизайн электронных изданий. Основные принципы создания макета.

- •15.1. Работа дизайнера при подготовке макетов с заказчиком

- •15.2. Технические особенности создания макетов

- •15.3. Специфика дизайна макетов exe-книг

- •Краткий вывод

- •16. Основные виды верстки электронных изданий, их сравнение

- •16.1. Верстка на основе frame, table, div. Основные отличия и недостатки Фреймовая верстка

- •Преимущества таблиц

- •Создание колонок

- •«Склейка» изображений

- •Фоновые рисунки

- •Выравнивание элементов

- •Особенности браузеров

- •Долгая загрузка

- •Громоздкий код

- •Плохая индексация поисковиками

- •Нет разделения содержимого и оформления

- •Несоответствие стандартам

- •Применение таблиц для верстки

- •Высота колонок должна быть одинаковой

- •Нет времени на сложную верстку

- •Цвет фона

- •Границы

- •16.2. Верстка электронных книг pdf и DjVu-форматов

- •Библиографический список

5.5. Двухкомпонентный магнитный проявитель

Двухкомпонентный проявитель состоит из расходующегося на проявление тонера и многократно используемого носителя.

Тонер — порошок окрашенного полимера со средним диаметром частиц 5-8 мкм. Выбор полимера и красителя для тонера определяется следующими требованиями:

тонер должен быть термопластичным. В условиях термосилового закрепления изображения (до 200°С) он должен переходить в высокоэластическое состояние, его частицы должны, расплавляясь, сливаться друг с другом и сцепляться с бумагой;

частицы тонера должны иметь заданные контактно-электрические свойства. При трении о носитель частицы тонера должны приобретать заряд определенного знака. Следует учитывать, что знак заряда зависит не только от природы полимера, но и от расположения этого полимера в трибоэлектрическом ряду относительно материала внешней оболочки носителя. Вводимый в полимер краситель может оказывать влияние на трибоэлектрические свойства тонера;

тонер должен иметь необходимые адгезионные свойства по отношению к носителю, фоторецептору и бумаге.

Наиболее часто в двухкомпонентных проявителях применяют тонеры на основе полистирола. Размер частиц тонера 5-15 мкм.

Носитель — порошок из ферромагнитного материала с частицами размером 100-200 мкм. Ферромагнитными свойствами, то есть способностью намагничиваться в магнитном поле, обладает целый ряд материалов. В электрофотографии используются в основном железо, сталь (ферромагнетики) и оксиды железа (ферриты). При изобретении способа первое время носителем были железные опилки. Оптимальной формой частиц является шарообразная.

В современных двухкомпонентных проявителях частицы носителя покрывают полимерной оболочкой с заданными трибоэлектрическими свойствами. Выбор полимера зависит от его расположения в трибоэлектрическом ряду относительно материала тонера и требуемого знака заряда тонера. Например, нитроцеллюлозное покрытие позволяет заряжать носитель отрицательно, а тонер на основе полистирола — положительно.

Свойства двухкомпонентного проявителя в значительной степени обусловлены соотношением концентраций его компонентов. Тонер должен покрывать носитель одним слоем и не более, чтобы «лишний» тонер не осыпался и не загрязнял оборудование. Нижний предел определяется влиянием концентрации тонера на оптическую плотность изображения. Максимальная оптическая плотность достигается при неполном заполнении поверхности носителя тонером, например на четверть. Следует помнить, что чем меньше тонера на носителе, тем сильнее удерживаются частицы на поверхности и тем больше заряд частицы тонера.

Рассчитать количество тонера, необходимое для полного заполнения поверхности носителя монослоем, можно по формуле

,

,

где

![]() — отношение масс носителя и тонера;

— отношение масс носителя и тонера;

![]() и

и

![]() — удельные массы носителя и тонера;

— удельные массы носителя и тонера;

![]() и

и

![]() — радиусы частиц носителя и тонера.

— радиусы частиц носителя и тонера.

Заряд тонера

![]() выражается в кулонах на грамм массы

тонера и обычно составляет (3-10)×10-6 Кл/г.

выражается в кулонах на грамм массы

тонера и обычно составляет (3-10)×10-6 Кл/г.

5.6. Проявление скрытого электростатического изображения магнитной кистью

Магнитная кисть образуется частицами двухкомпонентного проявителя вокруг полюса постоянного магнита. Двухкомпонентный проявитель состоит из ферромагнитных частиц носителя диаметром 100-200 мкм (например железных опилок) и тонкоизмельченного черного или цветного тонера с размером частиц 5-15 мкм. Тонер и носитель подобраны так, что при их перемешивании происходит трибоэлектризация (возникновение электрических зарядов при трении), вследствие которой они приобретают заряды противоположных знаков. Например, частицы тонера заряжаются отрицательно, а частицы носителя — положительно. Тонер притягивается к частицам носителя, покрывая их поверхность до образования электрически нейтральных частиц проявителя.

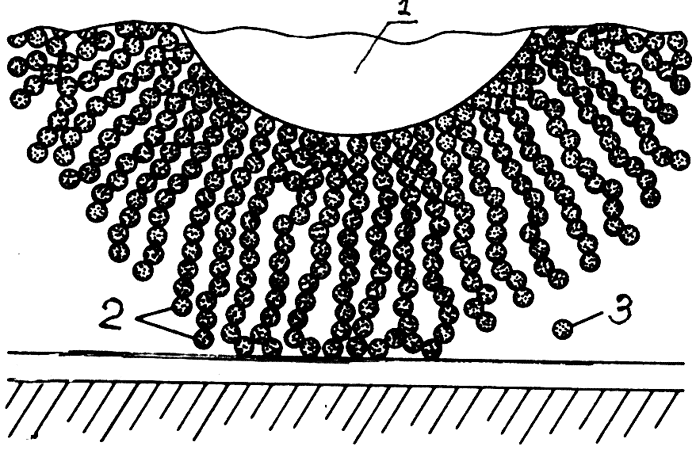

Для переноса проявителя в зону проявления применяется магнитный валик, состоящий из магнитного цилиндра (стрежня с постоянными магнитами) и полого немагнитного проявляющего цилиндра, концентрически расположенных. Оба цилиндра вращаются независимо друг от друга, но магнитный цилиндр может быть и неподвижным. Магнитный цилиндр создает магнитное поле, силовые линии которого пронизывают проявляющий цилиндр. Поле намагничивает ферромагнитный носитель, покрытый тонером. Намагниченные частицы притягиваются к поверхности проявляющего цилиндра, образуя вдоль силовых линий цепочки из частиц проявителя, напоминающие щетинки кисти (рисунок ниже).

Магнитная кисть:

1 — магнитный валик; 2 — щетинки кисти; 3 — частица проявителя (носителя, покрытого тонером)

Находящиеся на вращающемся проявляющем цилиндре щетинки магнитной кисти поочередно попадают в электрическое поле зоны проявления, которое возникает между фоторецептором с СЭИ и магнитным валиком, выполняющим функцию проявляющего электрода. Поле отрывает частицы тонера от носителя и переносит их к фоторецептору. Тонер, располагаясь на фоторецепторе в соответствии с зарядовым рельефом СЭИ, образует тонерное изображение.

Частицы носителя остаются на проявляющем цилиндре. Но они уже не являются электрически нейтральными, так как лишились большей части тонера. Имея одинаковый заряд, частицы носителя отталкиваются друг от друга и от проявляющего цилиндра с зарядом той же полярности. Силы отталкивания компенсируют силы магнитного притяжения. Поэтому после выхода из зоны проявления кисть легко снимается с поверхности проявляющего цилиндра. Носитель попадает в бункер, где перемешивается со свежим тонером и вновь подается на магнитный валик.

Блок проявления магнитной кистью (рисунок ниже) включает следующие обязательные компоненты:

Схема блока проявления:

1 – устройство дозировки тонера; 2 – мешалка;

3 – емкость с проявителем; 4 – магнитный валик; 5 – ракель;

6 – фоторецептор; 7 – тонерное изображение

магнитный валик, выполняющий также функцию проявляющего электрода;

бункер с тонером (тонер-картридж), снабженный дозирующим устройством;

устройство для перемешивания проявителя и подачи его к магнитному валику;

устройство, ограничивающее высоту магнитной кисти;

устройство для снятия отработанного проявителя.

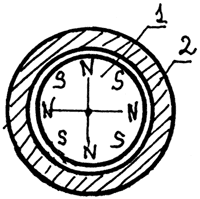

Магнитный валик состоит из концентрически расположенных, автономно вращающихся полого проявляющего цилиндра из немагнитного металла и стержня с постоянным магнитом.

Магнитный валик:

1 – магнитный цилиндр (стержень с магнитами); 2 – проявляющий цилиндр

Магнитный цилиндр (стержень с постоянным магнитом) содержит один или несколько постоянных магнитов с последовательным чередованием северного и южного полюсов, с величиной магнитной индукции на поверхности проявляющего цилиндра около 80 мТ. Как правило, проявляющий и магнитный цилиндры вращаются с различными скоростями. Поэтому кисть из частиц проявителя скользит по поверхности проявляющего цилиндра и частицы перемешиваются, чему способствует ребристая поверхность проявляющего цилиндра. Перемешивание увеличивает равномерность подачи тонера к фоторецептору.

Узел магнитной кисти (рисунок ниже), осуществляющий поставку тонера в зону проявления, имеет следующие параметры.

Узел магнитной кисли и его элементы: 1 – магнит; 2 – проявляющий цилиндр; 3 – фоторецептор; 4 – нож для срезания магнитной кисти;

δ – ширина зоны проявления; d – расстояние между фоторецептором и проявляющим цилиндром; a – высота кисти

1. Параметры зоны проявления:

– давление магнитной кисти на поверхность фоторецептора;

– высота, ширина и длина зоны.

Длина зоны l определяется по образующей фоторецептора. От нее зависит длина полоски проявляемого изображения. Ширина зоны σ – это ширина полоски фоторецептора, на которую воздействует кисть. Высота зоны проявления d определяется расстоянием от поверхности фоторецептора до проявляющего электрода, то есть пространством, внутри которого находится поле проявления. Если щетинки магнитной кисти, состоящие из цепочек проявителя, не обладают проводящими свойствами, проявляющим электродом является проявляющий цилиндр. Если щетинки магнитной кисти хотя бы частично обладают проводящими свойствами, то они входят в состав проявляющего электрода и высота зоны проявления уменьшается.

Давление

магнитной кисти на фоторецептор

определяется соотношением длины щетинок

кисти a

и зазора между проявляющим цилиндром

и фоторецептором d.

Величина a

может быть меньше или равна величине

d.

При изменении разности

![]() от 2 мм до 0 давление кисти возрастает,

а интенсивность процесса проявления

проходит через максимум, наступающий

при давлении (4,9-9,8)×10-3

Н/см. Оптимальное расстояние от

фоторецептора до кисти обусловлено

длиной щетинок (высотой среза кисти a).

В коротких щетинках (2-3 мм) проявитель

уплотнен, и если они будут касаться

фоторецептора – усилится его износ, а

также может произойти частичное стирание

проявленного изображения. Оптимальная

величина

находится в диапазоне 250-1000 мкм. Для

срезания кисти предназначен ракельный

нож, изготовленный из специальной резины

(рис. 2.22, позиция 4).

от 2 мм до 0 давление кисти возрастает,

а интенсивность процесса проявления

проходит через максимум, наступающий

при давлении (4,9-9,8)×10-3

Н/см. Оптимальное расстояние от

фоторецептора до кисти обусловлено

длиной щетинок (высотой среза кисти a).

В коротких щетинках (2-3 мм) проявитель

уплотнен, и если они будут касаться

фоторецептора – усилится его износ, а

также может произойти частичное стирание

проявленного изображения. Оптимальная

величина

находится в диапазоне 250-1000 мкм. Для

срезания кисти предназначен ракельный

нож, изготовленный из специальной резины

(рис. 2.22, позиция 4).

2. Соотношение линейных скоростей, с которыми движутся поверхности вращающихся проявляющего цилиндра и фоторецептора. Оптическая плотность проявленного изображения зависит от скорости подачи свежего проявителя, богатого тонером, в зону проявления. Так как подающим устройством является проявляющий цилиндр, то интенсивность снабжения свежим проявителем зоны проявления определяется соотношением линейных скоростей движения поверхностей цилиндра и фоторецептора: vпр/vф.

Поверхности проявляющего цилиндра и фоторецептора могут двигаться в одном или в противоположных направлениях. Встречное движение предпочтительно, так как обеспечивает турбулентное движение частиц проявителя в зоне проявления, а это улучшает равномерность проявления. Для обеспечения максимальной эффективности процесса проявления соотношение скоростей vпр/vф должно составлять 3-5.

Абсолютные скорости цилиндров и ширина зоны проявления влияют на быстроту проявления в целом, но не на оптические плотности тонерного изображения.

3. Напряжение смещения. Магнитный валик служит одновременно проявляющим электродом, на который подается напряжение смещения. Напряженность электрического поля проявления, от которого зависит количество осаждаемого тонера, определяется разностью потенциалов СЭИ и проявляющего электрода, а также высотой зоны проявления d:

![]() .

.

Проявляющий электрод выполняет следующие функции в процессе проявления:

– выравнивает интенсивность проявления элементов изображения разной ширины, увеличивая нормальную составляющую электрического поля проявления над широкими элементами и сплошными участками;

– следит за проявлением фона, делая его чистым, например, предотвращая копирование рисунка, просвечивающего с оборота, или пятен, имеющихся на оригинале;

– регулирует осаждение тонера на изображение, приспосабливая процесс копирования к разным по оптической плотности оригиналам.

При автоматическом режиме копирования аппарат сам выбирает значение напряжения смещения. Подача порошка в технологическую зону узла проявления периодически регулируется оператором, обслуживающим аппарат, при контроле по результатам воспроизведения тестового рисунка. Пользователь аппарата регулирует подачу тонера, изменяя напряжение смещения.

4. Очистка проявляющего цилиндра от отработанного тонера. При выходе из зоны проявления проявляющий цилиндр освобождается от отработанного проявителя и покрывается свежим. Частицы носителя. лишенные тонера, заряжены, и знак их заряда совпадает со знаком заряда проявляющего цилиндра. Силы электрического отталкивания частично компенсируют силу магнитного притяжения, и отработанный носитель легко снимается с цилиндра магнитным ножом, затем поступает в бункер, где обогащается свежим тонером, и снова подается на магнитный валик.