- •1.Классификация скважин по их назначению.

- •2.Общая схема роторной установки.

- •1.Гидродинамические функции бурового раствора.

- •2.Химическая обработка буровых растворов.

- •1.Геологические причины искривления скважин.

- •2.Конструкции скважин.

- •1.Статическое напряжение сдвига бурового раствора.

- •2.Буровой раствор в зонах выбросов.

- •1.Вызов притока пластовых флюидов.

- •2.Буровой раствор в зонах выбросов.

- •1.Крепление скважин.

- •2.Направленное бурение.

- •1.Опробование пластов в процессе бурения.

- •2.Типы скважин по назначению.

- •1.Освоение скважин.

- •2.Предотвращение выбросов.

- •1.Поглощение промывочной жидкости.

- •2.Перфорация скважин.

- •1.Технические, технологические и организационные причины аварий.

- •2.Категории пород по буримости.

- •1.Типы долот и бурильных труб.

- •2. Функции бурового раствора.

- •1.Классификация способов бурения. У дарное бурение

- •Вращательное бурение скважин

- •2.Приготовление бурового раствора.

- •1.Задачи, решаемые промывкой скважин.

- •2.Прямая и обратная циркуляция бурового раствора.

- •1. Параметры режима бурения.

- •2. Шарошечные долота.

- •1. Компоновка низа колонны для предотвращения искривления скважин.

- •2. Бурение наклонно-направленных скважин.

- •1. Испытание скважин в процессе бурения.

- •Подготовительные работы к испытанию

- •2.1. Подготовка скважины к испытанию

- •2.2. Определение времени безопасного пребывания инструмента на забое скважины

- •3.3. Установка пакера

- •3.4. Снятие пакера

- •3.5. Подъем инструмента

- •1. Кустовое и многоствольное бурение.

- •2. Вскрытие продуктивных пластов.

- •1. Виды аварий.

- •2. Буровой раствор в зонах выбросов.

- •1. Виды промывочных жидкостей.

- •2. Водоотдача бурового раствора и его вязкость. Влияние свойств бурового раствора.

- •1. Способы ликвидации открытых фонтанов.

- •2. Способы перфорации скважин.

- •1. Способы очистки бурового раствора.

- •2. Турбобуры и электробуры.

- •1 . Понятие о скважине и ее назначение.

- •2. Геологический разрез нефтяного и газового месторождения, пластовые давления. Г еологический разрез нефтяного и газового месторождения

- •1. Специальные глинистые растворы.

- •2. Оборудование устья скважин.

- •1. Ликвидация и консервация скважин.

- •2. Установка изоляционных мостов.

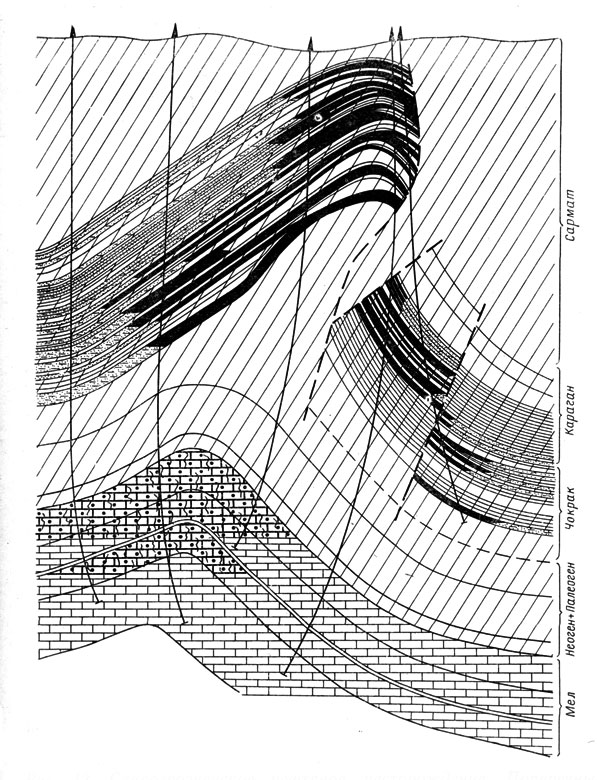

2. Геологический разрез нефтяного и газового месторождения, пластовые давления. Г еологический разрез нефтяного и газового месторождения

нефтяное месторождение, Поперечный геологический разрез. Песчаники:1 - насыщенные нефтью;2 - насыщенные водой; 3 - трещиноватые известняки,насыщенные нефтью; 4 - известняки; 5 - тектонические нарушения; 6 – глины

Пластовые давления

Энергетические ресурсы продуктивных пластов создаются напором краевой воды, подошвенной воды, газа газовой шапки, давлением растворенного в нефти газа в момент его выделения из раствора, упругость пласта. Эти силы редко проявляются самостоятельно, обычно – в различных комбинациях друг с другом. Об энергетических ресурсах продуктивного пласта судят по изменению пластового давления в нем. Чем выше давление, тем больше при прочих равных условиях энергетические ресурсы пласта и тем эффективнее может быть разработка залежей нефти и газа. Перепад давлений в пласте является той силой, которая двигает нефть и газ по пласту к скважинам.

Значение величины пластового давления, особенно в тех случаях, когда оно превышает гидростатическое (сверхгидростатическое пластовое давление), чрезвычайно важно для пластового давления во многом зависит технологический режим бурения (и в первую очередь правильный выбор промывочной жидкости)

В промысловой практике измеряют давление на забое скважины в различных условиях для определения величины пластового давления. Следует различать:

начальное пластовое давление – замеренное на забое неработающей скважины, первой вскрывшей продуктивный пласт, до отбора существенных количеств пластовых флюидов; наиболее близкое к величине давления в пласте до нарушения в нем гидростатического равновесия;

текущее динамическое пластовое давление – статическое давление на забое неработающей скважины, замеренное после прекращения притока в нее флюидов;

забойное давление – замеренное на забое работающей скважины.

БИЛЕТ № 24

1. Специальные глинистые растворы.

Наибольшее распространение в качестве промывочных жидкостей получили глинистые растворы. В целом их можно разделить на две группы:

1) нормальные;

2) специальные.

К нормальным относятся растворы, не обработанные реагентами. Глинистые растворы, обработанные реагентами с целью направленного регулирования свойств применительно к конкретным геологическим и технологическим условиям, объединяются в специальные. Они получают название либо по наименованию основного активного компонента (ингибированные растворы – хлоркальциевые, ферросульфатные и т. д.), либо по технологическому названию (утяжеленные, растворы с противоморозными добавками и т. д.), либо по виду дисперсной системы (эмульсионные, аэрированные) .

Часто в промывочную жидкость вводят добавки специального назначения (смазывающие, пластифицирующие, эмульгирующие и т. д.). Как правило, добавки имеют многофункциональное действие. Это приводит к тому, что промывочные жидкости одного и того же состава в зависимости от того, какая в данных геологических условиях функция является главной, могут по назначению относиться к различным типам, что еще более усложняет их классификацию.

Общая характеристики компонентного состава промывочных жидкостей

Наиболее широко используемым типом промывочных жидкостей являются суспензии, т.е. дисперсные системы, состоящие из жидкой дисперсионной среды и твердой дисперсной фазы. При этом дисперсионная среда чаще всего представлена водой, а дисперсная фаза глиной, существенно реже мелом, торфом, сапропелем, асбестом и др. Дисперсная фаза суспензий кроме преобладающих в ней твердых веществ может в незначительных количествах содержать углеводородные жидкости и газы. Наличие в составе суспензий углеводородных жидкостей, выполняющих функции смазочных и противоприхватных добавок, желательно, тогда как газообразная составляющая дисперсной фазы в данном случае является посторонней примесью, которая загрязняет суспензию.

Перечисленные выше твердые вещества относятся к активной части дисперсной фазы, качество и количество которых во многом определяет важнейшие функциональные свойства промывочных жидкостей. Кроме активной твердой фазы в состав суспензий может входить и инертная составляющая, включающая в себя утяжелители и закупоривающие материалы (наполнители).

Помимо названных активной и инертной составляющих твердой дисперсной фазы в суспензиях всегда присутствуют частицы выбуренных пород, которые в зависимости от степени их дисперсности и минералогического состава могут быть как активными, так и инертными. В нашей стране активные высокодисперсные частицы выбуренных пород нередко используют в качестве основной дисперсной фазы промывочных жидкостей, приготавливаемых непосредственно в скважинах, т.е. путем так называемого самозамеса. За рубежом самозамес, т.е. целенаправленное применение выбуренных пород в качестве дисперсной фазы промывочных жидкостей, не практикуется, так как свойства таких естественных суспензий трудно поддаются управлению и их кондиционирование требует повышенного расхода химических реагентов. Таким образом, что касается грубодисперсных частиц выбуренных пород, то они, так же как и газообразная фаза, относятся к загрязняющим промывочную жидкость примесям.

Для кондиционирования, т.е. придания промывочным жидкостям требуемых свойств на этапе их приготовления, регулирования (регенерации) свойств промывочных жидкостей в процессе бурения, а также для защиты их от возмущающих воздействий (высоких и низких температур, полиминеральной агрессии, воздействия выбуренных глинистых частиц, бактерий и др.) применяют различные химические реагенты.

Основной объем буровых работ, как в нашей стране, так и за рубежом, выполняется с промывкой скважин суспензиями, в которых активной твердой фазой являются высокодисперсные разности глин. Очевидно, что функциональные свойства глинистых суспензий во многом определяются качеством исходных материалов для их приготовления, т.е. качеством глин, которые чаще всего используют в виде порошков, и воды.

Достоинства глинистых растворов:

удерживают шлам во взвешенном состоянии при остановках циркуляции;

образуют глинистую корку на стенках скважины, органичивая фильтрацию раствора в проницаемые пласты;

обеспечивают более высокое качество вскрытия продуктивных горизонтов;

позволяют оперативно регулировать гидростатическое давление скважине путем изменения плотности раствора;

позволяют предупредить поглощения, снизить их интенсивность или ликвидировать совсем;

способствуют качественному проведению комплекса геофизических исследований и др.