- •1. Основные направления социально-медицинской работы с населением

- •2. Показатели здоровья, индивидуальное и общественное здоровье

- •3. Роль социальных служб в формировании здорового образа жизни.

- •6. Основные современные концепции и модели социальной работы

- •7. Проблемы эффективности в социальной работе

- •8. Социальные индикаторы качества жизни

- •9. Социальная политика, ее взаимосвязь с социальной работой.

- •10. Приоритеты социальной политики в условиях современной россии.

- •12. Объект и субъект социальной работы.

- •14. Инновации в социальной работе.

- •15. Система ценностей социальной работы.

- •16. Профессиограмма специалиста по социальной работе.

- •18. Международный опыт социальной работы.

- •19. Итоги исследования и внедрения в практику социальной работы

- •20. Государственные гарантии социальной защиты прав и свобод человека и гражданина.

- •21. Социальное прогнозирование как метод научного познания

- •22. Проектирование и моделирование в социальной работе

- •23. Конфликты, компромиссы и консенсусы в социальной работе.

- •24. Организация и методы исследований в социальной работе.

- •25. Профессионально – этические основы социальной работы.

- •27. Гендерные аспекты в социальной работе.

- •28 . Принципы, структура, функции и методы управления в системе социальной работы

- •Структура управления в системе социальной работы состоит из трех уровней:

- •30. Безнадзорность и беспризорность несовершеннолетних как социальная проблема

- •31. Социальные проблемы молодежи как специфической половозрастной группы.

- •32. Молодежная политика в России

- •33. Регулирование занятости населения.

- •35. Социальная работа и ее функциональное назначение в обществе.

- •36. Количественные и качественные методы исследований в социальной работе

- •37. Задачи и основные направления реабилитации инвалидов.

- •38. Организация труда в социальных учреждениях.

- •Этапы проектирования оргструктур:

- •I. Анализ оргструктуры по оценочным критериям: принципам управления; аппарат управления, функции управления, хозяйственная деятельность.

- •39. Социальная работа с молодыми семьями.

- •40. Социальная работа с семьями имеющих детей склонных к правонарушениям.

- •42. Общественные организации самопомощи, взаимопомощи и их роль в социальной работе

- •43. Содержание и технологии психосоциальной работы.

- •44. Методики оказания психосоциальной помощи.

- •45. Обязательное медицинское страхование. Права граждан по обязательному медицинском у страхованию.

- •Раздел 1. Общие положения

- •46. Государственное пенсионное обеспечение. Права граждан на государственное пенсионное обеспечение.

- •47. Пенсионное страхование. Права застрахованных лиц на трудовую пенсию.

- •Глава II. Условия назначения трудовых пенсий

- •Глава III. Страховой стаж

- •48. Страховые пособия: понятия, виды.

- •49. Страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Виды страховых выплат.

- •50. Система учреждений социального обслуживания

- •Глава I. Общие положения

- •Глава IV. Организация социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов

- •51. Социальное партнерство в социальной работе.

- •52. Социальная профилактика как направление социальной работы.

- •53. Федеральные Социальные программы

- •1. Федеральная целевая программа "Социальная поддержка инвалидов на 2006 - 2010 годы"

- •2. Федеральная целевая программа «Экономическое и социальное развитие коренных малочисленных народов Севера до 2011 года."

- •3. Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2010 года"

- •4. Федеральная Программа антикризисных мер Правительства рф на 2009 год

- •2. Приоритеты среднесрочной политики и их соотношение с антикризисными мерами

- •3. Усиление социальной защиты населения, обеспечение гарантий социальной и медицинской помощи, государственная поддержка сферы занятости

- •5.Федеральная целевая программ «Жилище» на 2002-2010 годы

- •6. Государственная программа по оказанию содействия добровольному переселению в рф соотечественников, проживающих за рубежом

- •7. Федеральная целевая программа "Социально-экономическое и этнокультурное развитие российских немцев на 2008-2012 годы"

- •8. Федеральная целевая программа "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007-2011 годы)"

- •55. Социальная поддержка инвалидов.

- •Глава II. Права граждан пожилого возраста и инвалидов

- •Глава III. Социальное обслуживание граждан пожилого

- •56. Социальная поддержка ветеранов.

- •Глава II. Социальная защита ветеранов

- •57. Нормативно-правовые документы, регулирующие государственные принципы и охрану прав на социальное обеспечение и обслуживание.

- •58. Принцип адресности в системе социальной поддержки населения.

- •59. Методы планирования и организации исследований в социальной работе

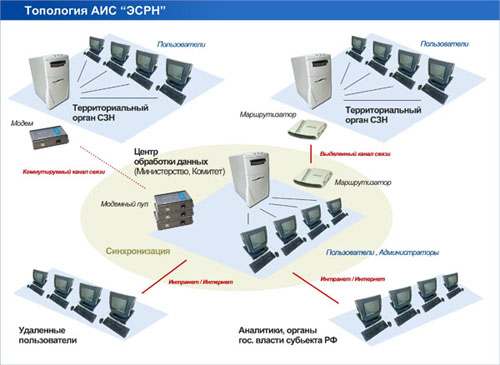

- •61. Социальные реестры и регистры, их роль в организации социальной поддержки населения

- •65. Сущность и виды социальной экспертизы.

- •67. Усыновление. Опека. Попечительство.

- •Глава 19. Усыновление (удочерение) детей

- •Глава 19. Усыновление (удочерение) детей

- •Глава 19. Усыновление (удочерение) детей

- •Глава 19. Усыновление (удочерение) детей

- •68. Социальный патронаж клиента.

- •71. Прожиточный минимум как базовый стандарт.

- •72. Модели разрешения конфликтов в социальной работе.

- •73. Институт приемной семи. Тенденции развития в совр. России.

- •75. Права граждан в системе социального обслуживания.

- •Глава II. Обеспечение права граждан

- •Глава II. Обеспечение права граждан

- •78. Проблемы и основные направления социальной работы с молодёжью.

- •79. Место, роль, виды и типы педагогической деятельности в системе социальной работы

- •81. Молодежные объединения в России и за рубежом

- •85. Особенности молодежной субкультуры и организации досуга молодежи

- •86. Проблемы коммуникации в молодежной среде

- •87. Девиантология молодежной среды.

- •89. Ювенология как наука

61. Социальные реестры и регистры, их роль в организации социальной поддержки населения

Все информационное поле в социальной сфере (и не только) можно условно разделить на несколько потоков, из которых наибольший интерес представляют для нас социальные регистры населения. Образно всю систему регистров можно условно представить в виде некой общей модели русской матрешки, где верхняя и большая ее оболочка - это общий регистр населения конкретной территории, формализованный как правило по паспортным данным каждого гражданина, находящегося в данном регистре; следующие внутри оболочки – это специальные регистры, так например, социальный регистр населения; внутри этого регистра может быть регистр инвалидов; внутри данного регистра – реестр технических средств реабилитации инвалидов и т.д. Ясно, что информационные поля этих регистров не только взаимно дополняют друг друга, но и подчас взаимно пересекаются. И в связи с этим, возникает вопрос соединения по заданному формату в одном месте информации с вышеперечисленных регистров, скажем в регистре (социальном регистре) населения субъекта Федерации. Думается, что нет необходимости жестко привязывать данные всех регистров по типам и уровням, так как каждый из них решает свои задачи. Проблема здесь заключается в другом, а именно как добиться актуализации, целостности и достоверности данных различных направлений на уровне субъекта Федерации. Пути решения поставленных вопросов напрямую зависят от задач, которые ставятся перед регистром (социальным регистром) населения субъекта Федерации, но ясно, что решать их необходимо как аппаратными, техническими, так и организационными средствами. В связи с этим хотелось бы предостеречь от опасного заблуждения некоторых специалистов на областном уровне, которые совершенно искренне полагают, что областной социальный регистр – это арифметическая сумма социальных регистров муниципальных образований. Это совсем и далеко не так.

СОЦИАЛЬНЫЙ РЕГИСТР НАСЕЛЕНИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ РЕФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА. РАЗВИТИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ

Реформа социальной сферы как таковая не входит в число национальных проектов, но является необходимым условием реализации программ в сфере здравоохранения, образования, доступного жилья. Ведь именно органы социальной защиты определяют права граждан на помощь со стороны государства, ведут персонифицированный учет предоставления этой помощи. Фактически, органы социальной защиты становятся фронт-офисом государства при общении с гражданами. Это влечет и изменение целеполагания сотрудников органов социальной защиты - они начинают заниматься не только соцально незащищенными гражданами, но работой с населением региона в целом. В таких условиях автоматизированная информационная система "Социальный регистр населения" (СРН) из системы учета льготников превращается в инструмент реализации новой социальной политики государства.

СРН - инструмент персонифицированного учета и обслуживания Ранее, с советских времен, предоставление государственных услуг гражданам было связано с категорированием получателей. Человек получал услугу не потому, что лично ему решено было ее предоставить, а потому, что:

было решено предоставить услугу группе людей;

было решено причислить конкретного человека к этой группе.

Использование такого

подхода было отчасти связано и с

технической невозможностью обеспечить

персонифицированный учет особенностей

каждого гражданина (это влечет за собой

необходимость персонифицированных

процедур приема и учета обращений

граждан их обработки, принятия решений

и контроля их исполнения, включая

фиксацию фактов оказания услуг).

Техническая

возможность реализации в программном

обеспечении описанной функциональности

появилась в 90-х годах. Органы социальной

защиты стали заново накапливать в базах

данных массивы информации о правах

граждан, документах, удостоверяющих

эти права, принятых решениях, фактах

исполнения. Относительно конкретного

гражданина такой массив информации

традиционно называется "социальным

личным делом", а совокупность социальных

личных дел - "социальным регистром

населения".

Конечно, параллельно

с формированием баз данных решались

вопросы создания вычислительной и

телекоммуникационной инфраструктуры,

что требовало больших финансовых затрат

в течении длительного периода времени.

Логическое завершение истории

создания единых ведомственных

информационных систем органов социальной

защиты состоялось на волне социальной

реформы и распределения полномочий

между уровнями власти: федеральным,

региональным и муниципальным.

При

этом возможны три архитектурные схемы

реализации СРН: централизованная, когда

ведется единая центральная БД, одна

прикладная система и все работают с ней

через "тонкого клиента" -

Интернет-браузер; и распределенная -

когда на удаленной площадке создается

и автоматически актуализируется

усеченная копия БД и устанавливается

копия прикладного програмного обеспечения

(ПО), и местные сотрудники работают через

это ПО с этой базой.

В реальности

чаще всего реализуется гибридная схема,

когда площадки с хорошими каналами

связи работают с центральной БД, а

"проблемные" в отношении связи

площадки - с локальной копией, которая

автоматически актуализируется по

определенному расписанию.

К настоящему моменту комплексные системы построены или строятся в Санкт-Петербурге, Москве, Самарской области, Мордовии, Саратовской, Ярославской областях, Ханты-Мансийском АО, Карелии, Свердловской области и некоторых других регионах. Причем большинство из перечисленных регионов (за исключением Москвы и Самарской области) используют систему, разработанную компанией АНД Проджект на базе опыта создания "Электронного социального регистра населения" Санкт-Петербурга. Естественно, пройдя внедрения в нескольких регионах, такая система становится де факто типовым решением, собравшим уникальный опыт регионов в единую технологическую платформу.

СРН и обмен данными Создание Социального регистра в описанном виде занимает порядка двух лет, но уже на первом этапе работ возникает потребность в автоматизированном обмене данными с системами других ведомств - сначала путем ручного формирования списков и выборок, затем - путем автоматизированного обмена списками согласованного формата. А с введением персонифицированного учета и обслуживания граждан, на передний план выходит задача организации оперативного, вплоть до онлайного, обмена персональными данными по запросу.

1. Общегородской регистр получателей мер социальной поддержки (далее - Регистр) содержит следующие сведения о гражданах, имеющих право на получение ежемесячных денежных выплат и других мер государственной социальной поддержки: 1) фамилия, имя, отчество; 2) дата рождения; 3) пол; 4) адрес места жительства; 5) серия и номер паспорта или удостоверения личности, дата выдачи указанных документов, на основании которых в Регистр включены соответствующие сведения, наименование выдавшего их органа; 6) дата включения в Регистр; 7) сведения о документах, подтверждающих право на получение гражданином мер социальной поддержки. 2. Ведение Регистра осуществляется органами социальной защиты населения. 3. Единый реестр социальных льготников (далее - Реестр) содержит данные о держателях пластиковых социальных карт и социальных услугах, оказываемых и учтенных с использованием этих карт.