- •Наклоннозалегающий пласт

- •Буровые долота

- •Шарошечные долота

- •Алмазные долота

- •Уравнение баланса давления имеет вид

- •Оборудование скважин

- •Гидравлический разрыв пласта

- •Гидропескоструйная перфорация скважин

- •Напорная система промыслового сбора и подготовки нефти и газа

- •Подготовка газа

- •Железнодорожный транспорт

- •Переработка углеводородных газов

Тема №1: Основы геологии нефти и газа

Лекция №1: Классификация горных пород, коллекторские свойства

горных пород. Понятие о залежи и месторождений

Земная кора сложена горными породами, важнейшими составными частями которых являются минералы.

Минералы — природные вещества, приблизительно однородные по химическому составу и физическим свойствам, возникшие в результате физико-химических процессов, происходящих в земной коре.

Горные породы — минеральные агрегаты более или менее постоянного минералогического и химического состава, образующие самостоятельные геологические тела, слагающие земную кору. По происхождению они делятся на три группы:

магматические или изверженные;

осадочные;

метаморфические или видоизмененные.

Изверженные породы, имеющие в основном кристаллическое строение, образовались в результате застывания на поверхности земли или в недрах земной коры силикатного расплава, называемого магмой. Это плотные, большей частью очень крепкие, однородные массивы. Типичные представители изверженных пород – базальты, граниты. Животных и растительных остатков в этих породах не содержится.

Осадочные горные породы образовались в результате осаждения органических и неорганических веществ на дне водных бассейнов и на поверхности материков. Мельчайшие кусочки раздробленных водой или ветром изверженных пород, а также остатки животных и растительных организмов, осаждаясь, постепенно образовывали слои и пласты.

Метаморфические горные породы образовались из осадочных и изверженных пород при погружении последних на некоторую глубину в толщу земной коры. Так, под влиянием высокой температуры и давления изверженные непластичные породы превращаются в сланцеватые, а осадочные породы приобретают кристаллическую структуру. В результате горные породы, претерпевая значительные изменения, приобретают новые свойства.

Особенность пород этой группы — их сланцеватость, которая объясняется действием в недрах земной коры значительных давлений и кристаллической структурой пород; Из большого числа метаморфических горных пород наиболее часто встречаются кварциты, мраморы, яшмы, различные сланцы, гнейсы.

Характерный признак осадочных горных пород — их слоистость, т. е. свойство располагаться параллельными или почти параллельными слоями, отличающимися друг от друга составом, структурой, твердостью и окраской слагающих их пород. В толще осадочных горных пород каждый слой или пласт отделен от другого поверхностью напластования. Поверхность, ограничивающая пласт снизу, называется подошвой; поверхность, ограничивающая его сверху – кровлей. Следовательно, кровля нижележащего слоя является одновременно подошвой покрывающего слоя.

Наклоннозалегающий пласт характеризуется истинной, горизонтальной и вертикальной мощностями.

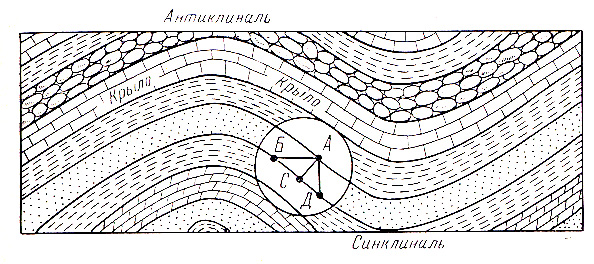

Истинная мощность характеризуется перпендикуляром, восставленным из любой точки кровли пласта до его подошвы (АС на рис. 1). Горизонтальная мощность определяется расстоянием по горизонтали от любой точки кровли до подошвы пласта (АБ на рис. 1). Вертикальная мощность – расстояние по вертикали от любой точки кровли до подошвы пласта (АД на рис. 1).

Движения земной коры, происходящие под влиянием процессов внутри Земли, могут быть колебательными, складчатыми и разрывными. Первые два из названных видов движения земной коры вызывают пластическое нарушение пластов горных пород, а третий – разломы пластов горных пород.

Колебательные движения – это такие движения, которые вызывают вертикальные перемещения (поднятия и опускания) отдельных участков земной коры друг относительно друга. Движения такого вида происходят с момента образования Земли, наблюдаются они и в настоящее время. В результате колебательных движений нарушается горизонтальное положение пластов осадочных горных пород и образуются очень пологие прогибы (синеклизы) и вздутия (антеклизы). Как правило, антеклизы и синеклизы нарушаются вздутиями и прогибами меньших масштабов. Образованные при этих нарушениях новые структуры называют л о к а л ь н ы м и.

Складчатые движения, вызывающие, как и колебательные движения, пластическое нарушение пластов горных пород, приводят к образованию складок. При рассмотрении складки земной коры в разрезе видно, что пласты в ней изогнуты волнообразно ( рис. 1).

Наклоннозалегающий пласт

Рисунок 1.

Складка, в ядре которой расположены более молодые пласты, чем по краям, называется синклиналью. Она обычно бывает обращена изгибом вниз, и пласты на крыльях ее падают навстречу друг другу. Складка, в ядре которой находятся более древние пласты, чем по краям, называется антиклиналью. Она обращена изгибом вверх; пласты направлены от нее в обе стороны. Соседние антиклиналь и синклиналь в совокупности образуют полную складку.

Разрывные движения, происходящие вследствие колебательных и складчатых видов движения, приводят к необратимому процессу образования складок разрывных форм. При разрывных движениях изменяются формы залегания горных пород (горизонтальная или складчатая) в результате интенсивного воздействия на последние внутренних сил Земли. В процессе образования, складок пласты часто не выдерживают напряжения и разрываются. При этом образуются трещины, по которым пласты могут смещаться относительно друг друга.

Рассмотренные различные виды движения земной коры приводят к изменению ее первоначальной структуры и рельефа поверхности Земли.

В земной коре различают несколько геологических структур, основные из которых – платформы и геосинклинали.

Платформа – основная тектоническая единица земной коры, подвергающаяся преимущественно колебательным движениям с относительно небольшой амплитудой и потерявшая в связи с этим способность к резкому изменению своей первоначальной структуры. В строении платформы различают два этажа. Нижний этаж сложен сильно нарушенными метаморфизованными древними (докембрийскими) породами, а верхний – более молодыми (послекембрийскими) осадочными горными породами.

Как уже отмечалось, колебательные движения могут привести к образованию в осадочном покрове антеклизов, синекилизов и локальных структур.

Г е о с и н к л и н а л ь — наиболее подвижный участок земной коры, сложенный мощными толщами (до нескольких тысяч метров) осадочных горных пород. В развитии геосинклинали различают две стадии:

I) геосинклиналь представляет собой преимущественно морской бассейн с интенсивно прогибающимся дном, на котором накапливаются мощные толщи осадочных пород и вулканических лав;

2) геосинклиналь вследствие интенсивного поднятия земной коры превращается в складчатую систему, а затем и в горы (например, Урал, Крым, Карпаты). Геосинклинали существуют и развиваются и в наше время. В качестве примера развивающейся геосинклинали можно привести часть Тихого океана с грядами Курильских островов.

В начальный период развития нефтяной промышленности многие склонны были считать, что нефть в земной коре скапливается в пустотах больших размеров или в трещинах. Однако развитие бурения скважин позволило убедиться в правильности высказанной еще в шестидесятых годах 18 столетия идеи Д. И. Менделеева о том, что вместилищами жидкости и газа в земной коре являются осадочные горные породы с большим числом мелких сообщающихся пустот.

Суммарный объем всех пустот в породе (пор, каверн, трещин) называют абсолютной или теоретической пористостью. Отношение суммарного объема пустот в породе ко всему объему породы – есть коэффициент пористости:

![]() (1)

(1)

где VП — суммарный объем всех пустот в породе; V — объем породы.

Насыщение пор нефтью, водой и газом и движение последних по поровым каналам зависят от размера пор. В поры большого диаметра жидкость проникает легко; под влиянием силы тяжести она может перемещаться по норовым каналам на значительные расстояния. Для проникновения жидкости в поры малого диаметра (капиллярные поры) требуются большие давления. Движение жидкости по поровым каналам в этом случае становится крайне затруднительным.

Способность породы пропускать при перепаде давления жидкость и газ называется проницаемостью. Существуют породы хорошо проницаемые и плохо проницаемые. Абсолютно непроницаемых пород нет.

Проницаемость не характеризует количественное содержание жидкости в породе; она лишь определяет способность передвижения по поровым каналам жидкости и газов.

При характеристике и оценке свойств горных пород часто смешивают и даже отождествляют два совершенно различных понятий — проницаемость и пористость. Следует помнить, что пористость характеризует объем пустот в породе, а проницаемость — способность проникновения жидкости или газа через породу.

К хорошо проницаемым породам относятся пески, рыхлые песчаники, кавернозные и трещиноватые известняки; к плохо проницаемым породам —глины, гипсы, ангидриты, сланцы, глинистые известняки, песчаники и конгломераты с глинистым цементом. Выше отмечалось, что в порах некоторой части осадочных горных пород может содержаться большое количество воды, нефти и газа.

Пористые и трещиноватые горные породы, проницаемые для жидкостей и газа и способные быть их вместилищем, называются коллекторами.

В недрах земной коры вместилищем для воды, нефти и газа служит коллектор, кровлю и подошву которого составляют пласты, сложенные плохо проницаемыми породами. Такой коллектор называют природным резервуаром.

В земной коре существуют природные резервуары различных типов. Чаще всего природные резервуары представляют собой пласт, заключенный между плохо проницаемыми породами. Например, пласт песка между пластами глины.

Если мощную толщу проницаемых пород, которая состоит из нескольких пластов, не отделенных плохо проницаемыми породами, покрывают и подстилают плохо проницаемые породы, то такой природный резервуар называется массивным. Примером массивного природного резервуара может служить мощная толща трещиноватых известняков, ограниченная в кровле и подошве глинистыми пластами.

В земной коре встречаются природные литологически ограниченные резервуары, в которых проницаемая порода окружена со всех сторон плохо проницаемой породой.

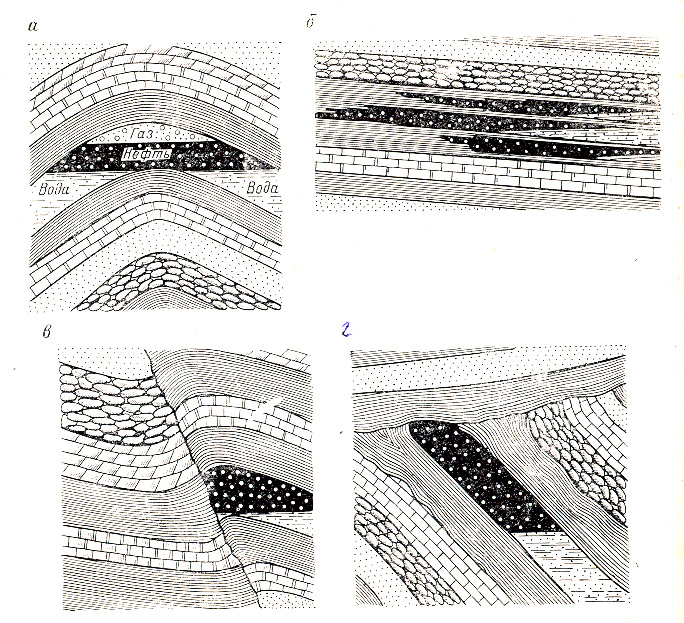

Л о в у ш к а - часть природного резервуара, в котором со временем устанавливается равновесное состояние воды, нефти и газа. Так как плотность газа наименьший, он скапливается в верхней части ловушки. Ниже газа располагается нефть. Вода, как более тяжелая жидкость, скапливается в нижней части ловушки.

В природе существуют самые разнообразные виды ловушек. Наиболее распространены сводовые и экранированные: ловушки (рис.2).

Рисунок 2.

Сводовые ловушки образуются в антиклинальных складках, если в кровле и подошве последних располагаются плохо проницаемые породы. В этом случае нефть и газ всплывают над водой, содержащейся в проницаемом пласте, попадают в свод антиклинали и оказываются в ловушке (рис. 2, а). В такой ловушке препятствием (экраном) для миграции нефти и газа является плохо проницаемая кровля в сводовой части антиклинальной складки.

Однако для образования лопушки совсем не обязательно, чтобы проницаемый пласт имел форму антиклинальной складки. Ловушка может образоваться и тогда, когда хорошо проницаемая порода на некотором протяжении ограничена плохо проницаемой породой. Ловушки подобного вида называют литологически экранированными (рис. 2. б).

Ловушки могут образоваться и в местах контакта по трещине пористого пласта и плохо проницаемой породы. Ловушка такого типа называется тектонически экранированной. Как видно из рис. 2. в, нефть и газ, скопившиеся в приподнятой части пористого пласта, оказались в ловушке, так как их миграция в плохо проницаемые породы практически невозможна.

Встречаются в природе и так называемые стратиграфически экранированные ловушки (рис. 2.г). В этом случае нефть и газ, находящиеся в наклонно залегающем пористом пласте, контактируют с горизонтально залегающими, плохо проницаемыми породами, которые служат экраном для нефти и газа.

В ловушке любой формы при благоприятных условиях может скопиться значительное количество нефти и газа. Такая ловушка называется залежью. Форма и размер залежи обусловливаются формой и размером ловушки.

Существование в земной коре двух основных геологических структур —геосинклиналей и платформ — предопределило разделение месторождений нефти и газа на два основных класса:

I класс — месторождения, сформировавшиеся в геосинклинальных (складчатых) областях;

II класс — месторождения, сформировавшиеся в платформенных областях.

Характерные представители I класса — месторождения Северного Кавказа и юго-восточной части Кавказского хребта, а также Крыма, Восточных Карпат, Туркмении, Ферганы, Узбекистана, Таджикистана и о. Сахалина. Все месторождения нефти и газа, расположенные между Волгой и Уралом, в Западной Сибири, относятся к месторождениям II класса,

Осн.: 1. [12-29], 3. [9-27]

Доп.: 5. [27-32]

Контрольные вопросы:

1. В каких горных породах могут находиться углеводороды?

2. Чем отличается пористость от проницаемости?

3. Чем отличается коллектор от резервуара?

Какие типы резервуаров встречаются в природе?

Что такое ловушка?

Что такое месторождение нефти и газа?

7. Какие классы месторождений бывают?

Тема № 2. Физические свойства нефти и газа.

Лекция №2. Нефть, её состав и основные свойства. Газ, его состав и основные свойства. Этапы поисково-разведочных работ

По химическому составу нефть — сложное соединение углерода и водорода. Такие соединения называются углеводородами. Известно огромное количество различных по своим свойствам углеводородов, отличающихся друг от друга числом атомов углерода и водорода в молекуле и характером их сцепления.

Кроме углерода и водорода, в нефтях содержатся в небольших количествах кислород, азот и сера, в ничтожных количествах в виде следов — хлор, фосфор, йод и другие химические элементы.

В нефтях встречаются следующие группы углеводородов:

метановыс (парафиновые);

нафтеновые;

ароматические.

Наиболее распространены в природных условиях углеводороды метанового ряда: метан СН4, этан С2Н6, пропан С3Н8 и др. Эти углеводороды называют также предельными или насыщенными, что подчеркивает их небольшую химическую активность, а также плохую способность вступать в соединение с атомами других веществ,

Углеводороды от метана до бутана (С4Н10) включительно при атмосферном давлении находятся в газообразном состоянии. Из них состоит нефтяной газ. Углеводородные соединения, содержащие от 5 до 17 атомов углерода в молекуле (С5Н12 – С17Н36), — жидкие вещества. Эти соединения входят в состав нефти.

Углеводороды, в молекулах которых имеется свыше 17 атомов углерода, относятся к твердым веществам. Это парафины и церезины, содержащиеся в тех или иных количествах во всех нефтях.

Физические свойства и качественная характеристика нефтей и нефтяных газов зависят от преобладания в них отдельных углеводородов или смежных групп.

Нефти с преобладанием сложных углеводородов (тяжелые нефти) содержат меньшее количество бензиновых и масляных фракций. Содержание в нефти большого количества смолистых и парафиновых соединений и делает ее малоподвижной, что требует особых мероприятий для извлечения ее на поверхность и последующего транспортирования.

Товарные качества и фракционный состав нефтей определяют путем лабораторной разгонки их. Разгонка нефти основана на том, что каждый углеводород, входящий в ее состав, имеет свою определенную точку кипения. Легкие углеводороды имеют низкие точки кипения. Например, у пентана (С5Н12) точка кипения равна 36 0С, у гексана (С6Н14) – 69 0С. У тяжелых углеводородов точки кипения более высокие до 300 0С и выше. Процентное содержание в нефти отдельных фракций, выкипающих в определенных температурных интервалах, характеризует фракционный состав нефти.

Первичная характеристика нефти на промысле определяется по ее плотности, которая колеблется от 760 до 980 кг/м3. Легкие нефти с плотностью до 880 кг/м3 наиболее цепные, так как содержат больше бензиновых и масляных 'фракций,

Одно из основных физических свойств любой жидкости, в том числе и нефти, — вязкость (или внутреннее трение), т. е. свойство жидкости сопротивляться взаимному перемещению ее частиц при движении. Чем больше вязкость жидкости, тем больше сопротивление при ее движении.

Нефти обладают самой различной вязкостью, в несколько раз превышающей вязкость воды. С повышением температуры вязкость любой жидкости (в том числе и нефти) резко уменьшается. Например, при повышении температуры многих нефтей от 10 до 30°С уменьшается их вязкость в 2 раза. Поэтому во время перекачки вязких нефтей и мазутов их обычно подогревают.

Как уже отмечалось, температура в земной коре увеличивается с глубиной. Поэтому и вязкость нефти в нефтяных пластах всегда меньше, чем на поверхности. С точки зрения добычи нефти это весьма благоприятный фактор, так как чем меньше ее вязкость, тем меньше расход энергии на добычу каждой тонны нефти.

Физические свойства нефти в пластовых условиях значительно отличаются от свойств дегазированной нефти. Это объясняется влиянием на пластовую нефть температуры, давления, и растворенного газа.

В условиях пластового давления в нефти всегда растворено определенное количество газа, достигающее иногда 300—400 м3 на 1 м3 нефти. Растворенный газ резко снижает плотность и вязкость нефти и увеличивает ее сжимаемость и объем.

Физические характеристики нефти в пластовых условиях необходимо знать при подсчете запасов нефти и газа, составлении технологических схем разработки нефтяных месторождений, выборе техники и технологии для извлечения нефти из пласта.

Отношение объема нефти в пластовых условиях к объему этой же нефти после ее дегазации, т. е. при «нормальных» условиях, носит название объемного коэффициента нефти:

![]() .

(1)

.

(1)

Объемный коэффициент пластовой нефти показывает, какой объем в пластовых условиях занимает 1 м3 дегазированной нефти. Этот коэффициент всегда больше единицы. У некоторых нефтей он равен 3.

Горючие газы нефтяных и газовых месторождений по химической природе сходны с нефтью. Они, так же как и нефть, являются смесью различных углеводородов: метана, этана, пропана, бутана, пентана. Самый легкий из всех углеводородов – метан; в газах, добываемых из нефтяных и газовых месторождений, его содержится от 40 до 95% и более (по отношению ко всему количеству газа).

Отдельные углеводороды, входящие в состав нефтяных газов, отличаются друг от друга физическими свойствами. Это, естественно, отражается и на физических свойствах нефтяного газа. Чем больше в нефтяном газе легких углеводородов (метана и этана), тем легче этот газ и меньше его теплота сгорания. В тяжелых нефтяных газах, наоборот, содержание метана и этана незначительно.

В зависимости от преобладания в нефтяных газах легких или тяжелых (от пропана и выше) углеводородов газы разделяются на две группы — сухие и жирные.

Сухой газ — естественный газ, в котором не содержатся тяжелые углеводороды или содержание их незначительно.

Жирный газ — газ, в котором тяжелые углеводороды содержатся в таких количествах, когда можно получать сжиженные газы или газовые бензины.

На практике сухим считается такой газ, в 1 м3 которого содержится меньше 60 г газового бензина; и жирным, если в 1 м3 содержится 60—70 г газового бензина.

Более жирные газы сопутствуют обычно легким нефтям. С тяжелыми нефтями, наоборот, добывают по преимуществу сухой газ, состоящий главным образом из метана.

Нефтяные газы содержат кроме углеводородов в незначительных количествах углекислый газ, азот, сероводород, гелий и т. п.

Одним из основных физических параметров нефтяного газа является его плотность, которая колеблется от 0,72 у метана до 3,2 кг/м3 у пентана.

Природные

газы газовых, газоконденсатных и

нефтегазовых месторождений состоят в

основном из углеводородов гомологического

ряда метана (![]() )

и неуглеводородных компонентов: азота

(

)

и неуглеводородных компонентов: азота

(![]() ),

углекислого газа (

),

углекислого газа (![]() ),

сероводорода (

),

сероводорода (![]() ),

редких газов: гелия, аргона, крептона

(

),

редких газов: гелия, аргона, крептона

(![]() ),

паров ртути (

),

паров ртути (![]() ).

).

Основу

природных газов составляет метан (![]() ).

В значительно меньших количествах

содержатся более тяжелые углеводороды:

этан, пропан, бутан, пентан и др. Каждая

залежь характеризуется своим составом

газа, даже в пределах залежи он может

изменяться. Состав газа – важнейщая

характеристика, определяющая пути

дальнейщего использования его отдельных

компонентов.

).

В значительно меньших количествах

содержатся более тяжелые углеводороды:

этан, пропан, бутан, пентан и др. Каждая

залежь характеризуется своим составом

газа, даже в пределах залежи он может

изменяться. Состав газа – важнейщая

характеристика, определяющая пути

дальнейщего использования его отдельных

компонентов.

Рассмотрим основные свойства природных газов, которые необходимо знать как на стадии разведки, так и при разработке месторождений.

Теплота сгорания – количество тепла, выделяющегося при полном сгорании единицы объема газа в определенных условиях.

Чем

тяжелей компонент, тем выше его объемная

теплота сгорания. Объемная теплота

сгорания метана составляет 37,2

![]() ,

а бутана – уже 123,4

.

,

а бутана – уже 123,4

.

Взрываемость. Природный газ при соединении с кислородом и воздухом отличается повышенной взрывоопасностью. Пределы взрываемости метана в воздухе составляет при его объемной доле 5,35 – 14,9 %. Сероводород заметно расширяет пределы взрываемости природного газа.

Тема № 3 Этапы и виды геологоразведочных работ

Лекция №3 Общая геологическая съемка, детальная структурная геологическая съемка, геофизические и геохимические методы разведки

Поисково-разведочные работы осуществляются в целях открытия нефтяного или газового месторождения, определения его запасов и составления проекта разработки.

Комплекс поисково-разведочных работ включает:

полевые геологические;

геофизические;

геохимические работы с последующим бурением скважин, позволяющим проводить разведку месторождения,

Поисковые работы делятся на несколько последовательных этапов.

На первом этапе, называемом общей геологической съемкой, составляется геологическая карта местности. Горных выработок на этом этапе не делают, а проводят лишь работы по расчистке местности для обнажения коренных пород. Общая геологическая съемка позволяет получить некоторое представление о геологическом строении современных отложений на изучаемой площади. Характер залегания пород, покрытых современными отложениями, остается неизученным.

На втором этапе, называемом детальной структурной геологической съемкой, бурят картировочные и структурные скважины для изучения геологического строения площади. Картировочные скважины бурят глубиной от 20 до 300 м для определения мощности наносов и современных отложений, а также для установления формы залегания слоев, сложенных коренными породами.

По результатам общей геологической съемки и картировочного бурения строят геологическую карту, на которой условными обозначениями изображается распространение пород различного возраста. Для более полного представления об изучаемой площади геологическая карта дополняется сводным стратиграфическим разрезом отложений и геологическими профилями.

Сводный стратиграфический разрез, вычерчиваемый в виде колонки пород, должен содержать подробную характеристику пород, слагающих изучаемый район.

Геологические профили строятся вкрест простирания пород для изображения геологического строения участка в вертикальных плоскостях.

Для детального выяснения характера залегания пластов или, как говорят, для изучения их структурной формы в дополнение к геологической карте строят структурную карту по данным специально пробуренных структурных скважин. Структурная карта отражает поверхность интересуемого нас пласта и дает представление о форме изгиба пласта при помощи горизонталей.

На втором этапе поисковых работ, кроме описанных геологических исследований, применяют геофизические и геохимические методы, позволяющие более детально изучить строение недр и более обоснованно выделить площади, перспективные для глубокого бурения с целью поисков залежей нефти и газа.

После осуществления комплекса геофизических и геохимических исследований приступают к третьему этапу поисковых работ — глубокому бурению поисковых скважин.

Успешность поисковых работ на третьем этапе в значительной степени зависит от качества работ, проведенных во втором этапе.

В случае получения из поисковой скважины нефти и газа заканчиваются поисковые работы, и начинается детальная разведка открытого нефтяного или газового месторождения. На площади одновременно бурят так называемые оконтуривающие, оценочные и контрольно-исследовательские глубокие скважины для установления размера (или контура) залежи и контроля за ходом разведки месторождения.

После бурения необходимого числа глубоких скважин для разведки месторождения период поисково-разведочных работ заканчивается н начинается период бурения эксплуатационных скважин внутри контура нефтеносности (или газоносности), через которые будет осуществляться добыча нефти или газа из недр Земли.

Таким образом, успех поисково-разведочных работ в значительной степени зависит от геофизических и геохимических методов поисков нефти и газа. Эти методы достигли в настоящее время такого уровня развития, что в ряде случаев они позволяют полностью или частично отказаться от бурения структурных скважин.

Геофизические и геохимические методы разведки

Существуют различные геофизические методы разведки, из которых наиболее распространены сейсморазведка и электроразведка.

Сейсмическая разведка основана на использовании закономерностей распространения упругих волн в земной коре, искусственно создаваемых в ней путем взрывов в неглубоких скважинах. Сейсмические волны распространяются по поверхности земли и в ее недрах. Некоторая часть энергии этих волн, дойдя до поверхности плотных пород, отразится от нее и возвратится на поверхность земли . Отраженные волны регистрируются специальными приборами, называемыми сейсмографами. По времени прихода отраженной волны к сейсмографу и расстоянию от места взрыва судят об условиях залегания пород.

Электрическая разведка основана на способности пород пропускать электрический ток, т. е. на их электропроводности. Известно, что некоторые горные породы (граниты, известняки, песчаники, насыщенные соленой минерализованной водой) хорошо проводят электрический ток, а другие (глины, песчаники, насыщенные нефтью) практически не обладают электропроводностью. Естественно, что породы, имеющие плохую электропроводность, обладают высоким сопротивлением. Зная сопротивление различных горных пород, можно по характеру распределения электрического поля определить последовательность и условия их залегания.

Применение геофизических методов позволяет выявить структуры, благоприятные для образования ловушек нефти и газа. Однако содержать нефть и газ могут далеко не все выявленные структуры. Выделить из общего числа обнаруженных структур наиболее перспективные без бурения скважин помогают геохимические методы исследования недр, основанные на проведении газовой и бактериологической съемок.

Газовая съемка основана на диффузии углеводородов, из которых состоит нефть. Каждая нефтяная и газовая залежь выделяет поток углеводородов, проникающих (диффундирующих) через любые породы. При помощи специальных приборов геохимики определяют содержание углеводородов в воздухе на исследуемой площади. Над залежью нефти и газа приборы показывают обычно повышенное содержание углеводородов. Результаты газовой съемки упрощают выбор участка для детальной разведки бурением.

Бактериологическая съемка основана на поиске бактерий, содержащихся в углеводородах. Анализ почв на изучаемой площади позволяет обнаружить места скопления этих бактерий, следовательно, и углеводородов. В результате бактериологического анализа почв составляется карта расположения предполагаемых залежей.

Таким образом, результаты газовой и бактериологической съемок взаимно дополняют друг друга, что обеспечивает реальность планирования буровых работ на исследуемой площади.

Как видно из лекции поиски и разведка месторождений нефти и газа основаны на комплексном исследовании недр геологоструктурным картированием, а также геофизическими и геохимическими методами.

Осн.: 1. [32-43], 2. [12-16]

Доп: 5. [12-26]

Контрольные вопросы:

Какие вещества входят в состав нефти?

Перечислите основные свойства нефти?

Где больше вязкость нефти – в пласте или на поверхности земли?

Что такое объёмный коэффициент нефти?

Для чего нужен объёмный коэффициент нефти?

Где больше плотность нефти – в пласте или на поверхности земли?

В чём различие между сухим и жирным газом?

Какой самый распространённый в природе газ?

Насколько этапов делятся поисковые работы?

Какие методы разведки входят в геофизические методы разведки?

Какие методы исследования входят в геохимические методы разведки?

Тема №4. Бурение нефтяных и газовых скважин.

Лекции №4. Понятие о скважине. Понятия о конструкции скважины и буровой установки. Способы бурения нефтяных и газовых скважин. Буровые долота.

Скважина – горная выработка (вертикальная или наклонная) круглого сечения глубиной от нескольких метров до нескольких километров и диаметром свыше 75 мм, сооружаемая в толще горных пород.

Элементы скважины: устье – выход на поверхность; забой – дно; ствол или стенка – боковая поверхность. Расстояние от устья до забоя по оси ствола –длина скважины, а по проекции оси на вертикаль – ее глубина.

Скважины бурят, как правило, с уменьшением диаметра от интервала к интервалу. Начальный диаметр обычно не превышает 900 мм, а конечный редко бывает меньше 75 мм.

Углубление скважин осуществляется путем разрушения породы по всей площади забоя (сплошное бурение) или по его периферийной части (колонковое бурение). В последнем случае в центре скважины остается керн (цилиндрический столбик породы), который периодически поднимают на поверхность для изучения пройденного разреза пород,

Скважины бурят на суше и на море при помощи специальных буровых установок.

Как правило, верхние участки разреза скважины представлены современными отложениями, легко размывающимися в процессе бурения циркулирующим потоком жидкости, поэтому бурить скважину начинают только после того, как предпримут соответствующие меры против размывания- породы под основанием буровой. Для этого до бурения скважины сооружают шурф до устойчивых пород (4—8 м) и в него спускают трубу с вырезанным окном в ее верхней части. Пространство между трубой и стенкой шурфа заполняют бутовым камнем и цементным раствором. В результате устье, скважины несколько укрепляется. К окну в трубе приваривают короткий металлический желоб, по которому в процессе бурения скважины промывочная жидкость направляется в желобную систему и к очистительным механизмам. Трубу, установленную в шурфе, называют направлением.

После установки направления и проведения ряда других работ (контрольный осмотр оборудования, монтаж и наладка приборов, оснастка полиспастной системы, бурение шурфа под ведущую трубу) составляют акт о готовности смонтированной буровой и приступают к бурению скважины.

Пробурив неустойчивые, мягкие, трещиноватые и кавернозные породы, осложняющие процесс бурения (обычно 50- 400м) перекрывают и изолируют эти горизонты, для чего в скважину спускают обсадную колонну, состоящую из свинченных стальных труб, а ее затрубное пространство цементируют. Первая обсадная колонна получила название кондуктор.

После спуска кондуктора не всегда удается пробурить скважину до проектной глубины из-за прохождения новых осложняющих горизонтов или из-за необходимости перекрытия продуктивных пластов, не подлежащих эксплуатации данной скважиной. В таких случаях возникает потребность в спуске и последующем цементировании второй обсадной колонны, называемой промежуточной.

При дальнейшем углублении скважины вновь могут встретиться горизонты, подлежащие изоляции. Тогда спускают и цементируют третью обсадную колонну, называемую второй промежуточной колонной. В этом случае ранее спущенная обсадная колонна будет называться первой промежуточной колонной. В осложненных условиях бурения таких промежуточных колонн может быть три и даже четыре.

Пробурив скважину до проектной глубины, спускают и цементируют эксплуатационную колонну, предназначенную для подъема нефти или газа от забоя к устью скважины или для нагнетания воды (газа) в продуктивный пласт в целях поддержания давления в нем.

После спуска и цементирования эксплуатационной колонны проверяют качество цементного кольца, образовавшегося в затрубном пространстве, и все обсадные колонны на устье скважины обвязывают друг с другом, применяя специальное оборудование.

Расположение обсадных колонн с указанием их диаметров, глубины перехода с большего диаметра скважины на меньший, глубины спуска обсадных колонн и интервалов их цементирования составляет понятие о конструкции скважины.

Если в скважину, кроме направления и кондуктора, спускают только эксплуатационную колонну, конструкцию называют одноколонной. Если в скважину, кроме направления и кондуктора, спускают промежуточные и эксплуатационные колонны, то конструкцию называют двухколонной (при одной промежуточной колонне) или трехколонной (при двух промежуточных колоннах).

В деле упрощения и облегчения конструкций скважины положительную роль сыграло внедрение вращательного способа бурения. Если при ударном способе бурения в скважину спускали большое число концентрически располагающихся обсадных колонн (иногда до 10—12), то вращательный способ бурения позволил ограничиться спуском только двух-четырех обсадных колонн. Объясняется это тем, что при ударном способе бурения, характеризующемся отсутствием выноса выбуренной породы промывочной жидкостью, обсадные колонны спускали в целях сохранения ствола скважины через каждые 50—150 м проходки. Вынос выбуренной породы на поверхность циркулирующим потоком промывочной жидкости и создание давления столба жидкости на стенку скважины при вращательном бурении создали условия для увеличения интервала бурения без закрепления ствола скважины обсадной колонной.

После пуска скважины в эксплуатацию буровое и энергетическое оборудование демонтируют и переводят на вновь строящуюся буровую.

Всем процессом бурения скважины руководит квалифицированный специалист — буровой мастер. На буровой круглосуточно работает буровая бригада, состоящая из сменяющих друг друга трех основных вахт и одной дополнительной вахты, подменяющей основные в выходные дни. Каждая вахта состоит из 4 человек.

Способы бурения скважин классифицируются по характеру воздействия на горные породы: механическое, термическое, физико-химическое, электрическое и т. д. Однако промышленное применение находят только способы бурения, обеспечивающие механическое разрушение горной породы. Другие же способы бурения пока еще не вышли из стадии экспериментальной разработки.

Способы бурения скважин, связанные с механическим воздействием на горную породу, осуществляются либо с использованием мускульной силы человека (ручное бурение), либо с применением двигателей (механическое бурение).

Ручное бурение применяют в основном при инженерно-геологических исследованиях и при решении проблем водоснабжения, когда бурят скважины небольшого диаметра (100–200 мм) на незначительную глубину (до 20–30 м).

Наиболее распространены два вида механического бурения с использованием энергии двигателей – ударное и вращательное.

Ударный способ используют при проходке скважин для добычи воды, а также в угольной и горнорудной промышленности (вентиляционные стволы и т. д.);

При вращательном бурении разрушение породы происходит в результате одновременного воздействия на долото нагрузки и крутящего момента. Под воздействием нагрузки долото внедряется в породу, а под влиянием крутящего момента скалывает, дробит и истирает ее.

Существуют два способа бурения – роторный и с применением забойных двигателей турбобура или электробура.

При роторном бурении (рис. 1) мощность от двигателей 11 передается через лебедку к ротору 4 – вращательному механизму, установленному над устьем скважины в центре вышки 19. Ротор вращает бурильную колонну с долотом 1. Бурильная колонна состоит из ведущей трубы 5 и привинченных к ней с помощью переводника 3 бурильных труб 2.

При бурении с забойным двигателем долото 1 привинчено к валу, а бурильная колонна к корпусу двигателя 18. При работе двигателя вращаются его вал и долото, а бурильная колонна, как правило, ротором во вращение не приводится.

Установка для бурения скважин роторным и турбинным способами

и при помощи электробура

Рисунок 1.

1 – долото; 2 – бурильные трубы; 3 – переводник; 4 – ротор; 5 – ведущая труба; 6 – вертлюг;

7 – крюк; 8 – талевый блок; 9 – талевый канат; 10 – лебедка; 11 – двигатели лебедки и ротора; 12 – буровой насос; 13 – двигатель насоса; 14 – приемная емкость; 15 – желоба;

16 – нагнетательный трубопровод; 17 – буровой шланг; 18 – забойный двигатель (при роторном бурении не применяется); 19 – вышка; 20 – обсадные трубы; 21 – цементная оболочка вокруг обсадных труб; 22 – шахтное направление

Следовательно, при роторном бурении углубление долота в породу происходит при перемещающейся вдоль оси скважины вращающейся бурильной колонны, а при бурении с забойным двигателем — невращающейся бурильной колонны.

Характерная особенность вращательного бурения — промывка скважины водой или специально приготовленной жидкостью в течение всего времени работы долота на забое. Для этого с помощью двух (реже одного или трех) буровых насосов 12, приводящихся в работу от двигателей 13. нагнетается промывочная жидкость по трубопроводу 16 в стояк-трубу, установленный в правом углу вышки 19, далее в гибкий буровой шланг 17, вертлюг 6 и бурильную колонну. Дойдя до долота, промывочная жидкость проходит через отверстия, имеющиеся в нем, и по кольцевому пространству между стенкой скважины и бурильной колонной поднимается на поверхность. Здесь в желобах 15 и в очистительных механизмах (на рисунке не показаны) промывочная жидкость очищается от выбуренной породы, затем поступает в приемные емкости 14 буровых насосов и вновь закачивается в скважину.

По мере углубления скважины бурильная колонна, подвешенная к полиспастной системе, состоящей из кронблока (на рисунке не показан), талевого блока 8, крюка 7 и талевого каната 9, подается в скважину. Когда ведущая труба 5 войдет в ротор 4 на всю длину, включают лебедку, поднимают бурильную колонну на длину ведущей трубы и подвешивают бурильную колонну с помощью элеватора или клиньев на стволе ротора. Затем отвинчивают ведущую трубу 5 вместе с вертлюгом 6 и спускают ее в обсадную трубу, установленную заранее в слегка наклонную скважину (шурф) длиной, равной длине ведущей трубы. Скважина эта бурится заранее в правом углу вышки, примерно посредине расстояния от центра до ее ноги. После этого бурильную колонну удлиняют (наращивают) путем привинчивания к ней так называемой двухтрубки (двух свинченных труб или одной трубы длиной около 12 м), снимают ее с элеватора или клиньев, спускают в скважину на длину двухтрубки, подвешивают с помощью элеватора или клиньев на стол ротора, поднимают из шурфа ведущую трубу с вертлюгом, привинчивают ее к бурильной колонне, освобождают бурильную колонну от клиньев или элеватора, доводят долото до забоя и продолжают бурение.

Для замены изношенного долота поднимают из скважины всю бурильную колонну, а затем вновь спускают ее. Спуско-подъемные работы ведут также с помощью полиспастной системы. При вращении барабана лебедки талевый канат навивается на барабан или свивается с него, что и обеспечивает подъем или спуск талевого блока и крюка. К последнему с помощью штропов и элеватора подвешивают поднимаемую и спускаемую бурильную колонну.

При подъеме бурильную колонну развинчивают на секции, длина которых определяется высотой вышки (около 25 м при высоте вышки 41 м). Отвинченные секции, называемые свечами, устанавливают в фонаре вышки на подсвечнике.

Спускают бурильную колонну в скважину в обратном порядке.

Следовательно, процесс работы долота на забое скважины прерывается наращиванием бурильной колонны и спуско-подъемными работами для замены изношенного долота.

Широко применяют два вида забойных двигателей — турбобур и электробур.

При бурении с турбобуром вращение вала турбобура происходит за счет преобразования гидравлической энергии потока промывочной жидкости по бурильной колонне, поступающей в турбобур, в механическую энергию на валу турбобура, с которым жестко соединено долото.

При бурении с электробуром энергия к его двигателю подается по кабелю, секции которого укреплены концентрично внутри бурильной колонны.