- •Ания №5 май 2012

- •Сочетание различных видов образования в учебном процессе1

- •1 Используются данные ежегодного общероссийского мониторинга Института социологии ран (2005-2010 гг.). Руководители - м.К. Горшков, н.Е. Тихонова.

- •Отношение к учебе в зависимости от уровня имеющегося формального образования (число респондентов), %

- •Образовательной активности)

- •Восприятие «западного фактора» в зависимости от уровня формального образования (число респондентов), %

- •Участие в образовательных программах для взрослых работников различных социально-экономических групп, %

- •Литература

Сочетание различных видов образования в учебном процессе1

|

|

|

Информальное |

Неформальное |

Формальное |

Основано на свободной повседневной коммуникации, содержание трудно поддается идентификации с точки зрения стандартов и программ |

Содержание изменчиво, определяется по взаимной договоренности всех участников учебного процесса |

Содержание учебного процесса фиксировано, определяется заранее и в принципе не подлежит изменению со стороны учащихся (как, например, государственный стандарт) |

' The Encyclopedia of Informal Education / Non-Formal Education, http://www.infed.org/biblio/b-nonfor.htm.

СОЦИОЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ №5 май 2012

21

Потенциал непрерывного образования и модернизационные процессы в современной России

элитное, которое непосредственно связано с производством знаний, обеспечивающих быстро развивающиеся наукоемкие технологии. В России это образование институализировано сейчас в основном на базе национальных исследовательских университетов;

массовое, обеспечивающее распространение (потребление) относительно стабильного на протяжении продолжительного периода гуманитарного, технического, инженерного знания. Этим занимается более 90% вузов и университетов страны;

социальное (инклюзивное) и дополнительное, имеющее своей задачей помочь людям, подвергающимся риску или уже ставшим функционально неграмотными в результате социально-экономических преобразований. Институтом, обеспечивающим данный вид образования, является совокупность государственных (бюджетных) учреждений переподготовки и повышения квалификации, а также достаточно развитая сеть частных (негосударственных) коммерческих образовательных центров, которые действуют по принципу малого предпринимательства в сфере профессионального образования.

Разработка концепции непрерывного образования активизировалась в середине 1980-х годов [5] и продолжается по настоящее время. К началу 2000-х годов сложилась современная версия непрерывного образования, поддержанная ЮНЕСКО и OECD (Организация экономического сотрудничества и развития). Основная идея заключается в том, что каждый человек в любой период своей жизни должен иметь воз-

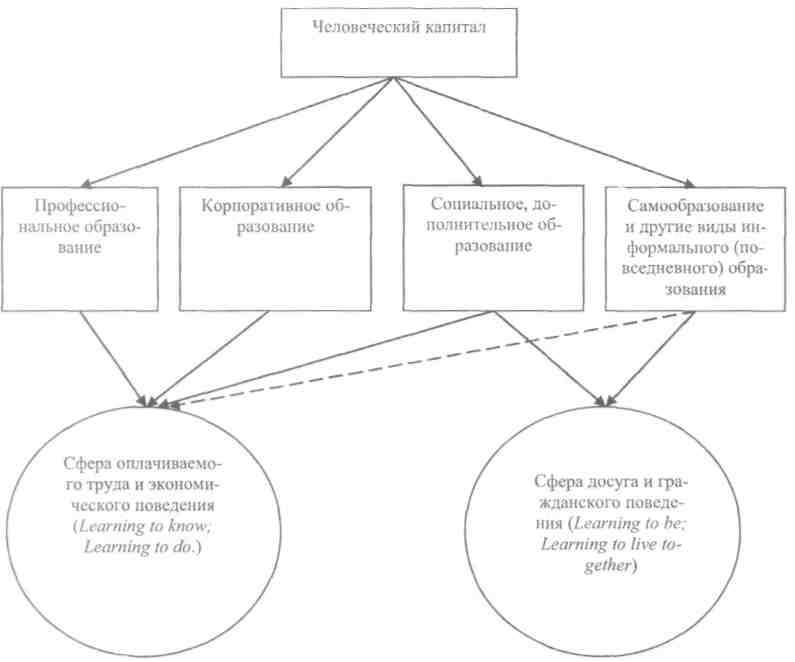

можность участия в учебном процессе. На основе непрерывности удалось построить единую модель накопления и обработки человеческого капитала, которая включает в себя профессиональную подготовку (learning to know, learning to do), общекультурное развитие (learning to be) и гражданское воспитание (learning to live together) [6-10].

Как видно из рис. 1, учебная деятельность постепенно смещается из сферы общего образования к профессиональному и корпоративному образованию и достигает сферы оплачиваемого труда и экономического поведения. Посредством информального образования учебная деятельность распространяется на сферы досуга и гражданского участия и в отдельных случаях на сферы оплачиваемого труда.

В историческом плане среди первых в нашей стране фундаментальных работ по основам непрерывного образования следует отметить монографию А.П. Владиславлева [11], посвященную образовательным аспектам научно-технической революции. Автор сумел вскрыть недостатки традиционной системы, как тогда говорили, народного образования, в частности его базовой и дополнительной форм, указал на новые возможности системы «наука - техника - производство». А.П. Владиславлев обратил особое внимание на объективную необходимость систематического и самостоятельного повышения квалификации работниками, причем касалось это всех возрастных групп. Кроме того, он проанализировал значение индивидуальности и системности как методо-

22

СОЦИОЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ №5 май 2012

логических принципов непрерывного образования.

Другим известным разработчиком теории непрерывного образования стал В.Г. Онушкин, который на протяжении многих лет возглавлял первый и единственный в нашей стране НИИ образования взрослых в Санкт-Петербурге. Являясь членом редколлегии ряда международных теоретических журналов, а также членом ученого совета Института образования ЮНЕСКО (Гамбург), он сумел привлечь внимание крупных исследователей к проблемам непрерыв-

ного образования и образования взрослых в современной России1.

Под редакцией В.Г. Онушкина была издана фундаментальная коллективная монография [12], посвященная функциям непрерывного образования (компенсаторная, адаптационная, развивающая) и его задачам (создание целостной системы образовательных

' Архив библиотеки Северной народной академии (Nordens Folkeliga Academy, Geteborg) содержит ряд уникальных документов, свидетельствующих о противоречивом отношении к идее непрерывного образования в СССР.

23

Потенциал непрерывного образования и модернизационные процессы в современной России

учреждений, которая обеспечивает обучение и воспитание человека на протяжении всей его жизни и соответствует развитию сознательной потребности в новых знаниях, умениях и навыках). В дальнейшем В.Г. Онушкин в соавторстве со своим ближайшим сотрудником Е.И. Огаревым издали первый в стране словарь терминов непрерывного образования [13].

В 1990-2000-е годы активно работают и другие исследователи. Среди отечественных авторов, внесших значительный вклад в разработку теоретических основ непрерывного образования С.Г. Верш-ловский, М.Т. Громкова, СИ. Змеев, СМ. Климов, И.А. Колесникова, Т.А. Ко-ноныгина, НА. Тоскина и др.

Сегодня теория непрерывного образования развивается в двух основных направлениях. Первое, используя понятие человеческого капитала, видит задачу образования в развитии профессиональной компоненты, в экономическом развитии и конкурентоспособности. Второе - акцентирует внимание на гражданской и личностной (досуговой, бытийной) компонентах учебного процесса.

Сторонники первого, инструмен-талистского подхода [14, р. 1160-1183; 15; 16, р. 14-32] считают, что сам по себе процесс участия населения в формальных образовательных программах оказывает особое влияние на развитие национальной экономики. При этом отмечается, что каждый год учебы мужчин после 25 лет по программе высшего профессионального образования обусловливает прирост совокупного национального дохода на 1,2% [17].

Достаточно оптимистично выглядит прогноз в рамках этого подхода для нашей страны. Как только будут решены проблемы структурной перестройки российской экономики - отмечают эксперты Всемирного банка, - профессиональные навыки и профессиональное образование станут главным фактором, определяющим рост ВВП и конкурентоспособность экономики [18; 19].

Сторонники второго подхода считают, что цели образования определяются внерыночными, «бытийными» факторами. Наличие свидетельства или диплома относится к модусу «приобретения» и «обладания», но не изменяет сущностную природу человека. Между тем задача непрерывного образования заключается в переходе как учащихся, так и преподавателей в рефлексирующее состояние, которое предполагает способность поддержания контактов и коммуникаций. А. Гидденс отмечал по этому поводу: «Несмотря на то, что учеба и приобретение конкретных навыков могут быть существенны для многих востребуемых сегодня профессий, мне видится, что развитие познавательной и эмоциональной компетентности - все-таки наиболее важно» [20, р. 125].

Важнейшей концептуальной новацией при этом становится наделение экономически активного, взрослого населения статусом потенциальных и действительных учащихся. В отличие от детей и юношества, взрослое население на основании социального статуса и имеющегося жизненного опыта правомочно делать самостоятельный выбор содержания, форм и способов

24

СОЦИОЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ №5 май 2012

М.К, Горшков, ГА. Ключарев

занятий. При этом, как оказывается, взрослые учащиеся достаточно часто демонстрируют неожиданный выбор своих индивидуальных образовательных траекторий как в профессиональном, так и в общекультурном и гражданском направлениях1.

Наделение взрослого, в первую очередь экономически активного, населения статусом учащегося имеет большое социальное значение, поскольку благодаря применению образовательных технологий постепенно трансформируется сама социальная структура общества при сохранении его относительно устойчивого состояния и целостности.

Потенциально каждый человек - неважно, работающий, трудоустраивающийся, получающий социальную помощь, пособие или пенсию - является учащимся, которому необходимо обеспечить равные возможности для продолжения прерванного когда-то ранее в жизни процесса обучения. Одно из самых важных положений современной теории непрерывного образования заключается в том, что каждый человек наделяется правом учиться в любой из периодов своей жизни. Данный тезис

' Б современной литературе, посвященной концепту непрерывного образования, понятие взрослого учащегося занимает одно из центральных мест. Детско-юношеский период жизни, хотя и содержательно насыщен и важен, является хронологически очень коротким по сравнению с остальной частью жизни. При этом с экономической точки зрения дети и учащаяся молодежь не вносят своего вклада в развитие экономики. Трудовая и социально-политическая активность обычно присуща людям старше 18 лет, которые прервали (в другой терминологии - «закончили) дневное обучение. Именно они становятся субъектами образования взрослых.

пользуется большой популярностью у современных неолиберальных политиков и экономистов, поскольку доступность непрерывного образования делает жизнь человека более осмысленной и полноценной, повышает уровень самооценки и мировосприятия. При таком подходе «образование выступает как разворачивающийся на разных уровнях социокультурный процесс, субъектом которого являются не просто отдельные заинтересованные в образовательных услугах акторы (как в концепции модернизации), но и общество в целом» [21, с. 269]. В конечном счете это способствует накоплению человеческого капитала, росту качества индивидуальной и общественной жизни.

Наряду с социальной функцией образование взрослых имеет выраженный экономический потенциал. Суть состоит в том, что доступность образования обеспечивает подготовку и переподготовку трудоспособного населения тогда, когда это надо, и в том объеме, который требуется. Такие качества, как гибкость и адаптабельность, конкурен-тоустойчивость, индивидуализм (персонификация выбора и ответственности), сокращение дистанции власти (демократизация отношений между руководителем и исполнителем) - все то, что ценится на рынке труда - становятся краеугольными ценностями образовательных программ для взрослых.

Стремление сочетать социально-политические интересы в образовании с экономическими на практике реализуется на трех основных уровнях: инновационном, нормативном (догоняющем) и социальном. Первый - это

СОЦИОЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ №5 май 2012

25

Потенциал непрерывного образования и модернизационные процессы в современной России

обучение высокотехнологичным знаниям и навыкам, которые обеспечивают модернизационные трансформации экономик (на макроуровне) или повышают конкурентоспособность конкретного предприятия (на микроуровне). По социальному составу учащиеся здесь - это «белые воротнички», профессиональная элита. Понятно, что это наиболее экономически активная часть населения.

Второй уровень - нормативное (догоняющее) образование, содержание которого в основном составляют устойчивые и распространенные знания. Роль наукоемких знаний и технологий здесь незначительна, а учащиеся представляют «синие воротнички» массовых профессий. На данном уровне экономические выгоды присутствуют, однако в значительно меньшей степени, чем в предыдущем случае.

Третий уровень связан с дополнительным, адаптирующим обучением, имеющим преимущественно социальный эффект. Основной состав учащихся - взрослые, которые столкнулись с рисками. Как правило, это образование по месту жительства, организованное для той части маргинального и социально малозащищенного (малоресурсного) населения, которое в целом разделяет общепринятые цели и задачи и готово принимать активное участие в их совместном решении. С долей иронии один из известных экспертов назвал такой тип образования «организованным по принципу кафетерия». Отчасти это правильно, поскольку социальная адаптация - не важно, связана ли она с профессиональной

подготовкой, или с содержательным обеспечением досуга - происходит в местах неформального общения людей посредством коммуникации (communicative learning) [22]. Это могут быть клубы и библиотеки (культур-но-досуговые учреждения), музеи и развлекательные центры, совместные гражданские, религиозные или спортивные действия (transformative learning) [23]. Маркетизация образования постепенно приводит к стиранию граней между учебой (в классическом понимании) и развлечением (досуговым времяпрепровождением). С одной стороны, это результат распространения современных информационных технологий, с другой - активизации потребительского поведения. Ориентация образования на запросы рынка приводит к кастингу новых форм учебы и знаний, включая экспериментальное и неявное (повседневное, обыденное) знание в частной сфере досуга. При этом на рынке могут оказаться товары и услуги различного качества, о чем должен знать их потребитель.

В реальной жизни существуют два основных пути управления социально-экономическими неравенствами посредством образования. Первый -социальные эгалитарные технологии, которые позволяют перераспределять имущественные права, включая право на качественное образование в пользу малоресурсных слоев населения. Для этого могут использоваться такие экономические инструменты, как прогрессивное налогообложение доходов, высокие налоги на наследство, а в сфере образования - квоти-

26

СОЦИОЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ №5 май 2012

М.К. Горшков, ГА. Ключарев

рование бюджетных мест и льготное кредитование. В результате таких мер удается, как правило, снизить уровень общественной напряженности. Однако при этом темпы экономического роста системы также снижаются из-за того, что часть дохода отбирается у наиболее предприимчивой и производящей части общества.

Другой путь - либерально-рыночные, меритократические технологии, когда в сфере образования преимущества получает наиболее инновативная, предприимчивая и производящая часть общества. При этом социальная политика проводится более умеренно и экономно - она направлена прежде всего на снижение степени рисков (но отнюдь не на устранение или страхование от них) среди малоресурсных - бедной и маргина-лизированной - частей населения.

При всей очевидной актуальности и своевременности для российского общества непрерывное образование имеет ряд дискуссионных аспектов. Среди них:

усиливающееся неравенство доступности образования, в результате чего грамотные лица оказываются в более выгодном положении на рынке труда. Неравенство в образовании, как показывают исследования, усиливается и по таким признакам, как материальное положение, место жительства, количество детей и т. д.;

неконтролируемый доступ к информации, знаниям и навыкам, которые могут быть использованы во вред обществу, государству и самому индивиду;

• нежелательное, с точки зрения оп ределенных групп, развитие рефлексии

у взрослых граждан (учащихся), порождающей критические суждения о положении дел как на микро-, так и на макроуровнях социума.

Остается открытым и вопрос, как учитывать региональные, национальные, социально-культурные и экономические факторы. Так, в большинстве европейских стран основная задача непрерывного образования заключается в консолидации общества путем включения в мэйнстрим маргинальных групп, изменения их образа жизни и наиболее полной социальной адаптации. В небогатых странах Африки, напротив, акцент делается на просветительской работе среди широких слоев населения с целью повышения общей культуры и грамотности.

Подводя итог, следует подчеркнуть, что реализация непрерывного образования отвечает интересам подавляющего большинства социальных групп и общества в целом. Однако практика его применения может вступать в противоречие с существующими формами - прерывного (разделенного среди различных институтов и по различным уровням) и избирательного (неравнодоступного) - образования.

* *

Огепень участия в образовательных программах и образовательная активность в целом напрямую определяет, или, как сказали бы специалисты, значимо коррелирует, с основными смыс-ложизненными ценностями и установками граждан.

Результаты эмпирических исследований позволяют зафиксировать доста-точновысокую значимость образования

СОЦИОЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ № 5 май 2012

27

Потенциал непрерывного образования и модернизационные процессы в современной России

как социальной ценности1. Индикатором этого отношения выступает то, что почти половина опрошенных признали ликвидацию неграмотности и введение массового среднего и высшего образования одним из главных достижений России (СССР) в XX веке. Более того, свыше 75% опрошенных самой значимой считают возможность дать своим детям хорошее образование.

В ходе опроса респондентам было предложено определить, что они считают наиболее важным для достижения успеха в жизни. Ответы распределились так: «хорошее образование» (57,1%), «много работать» (56,4%), «знакомство с полезными людьми» (46,9%), «иметь высокообразованных родителей» (19,7%), «быть богатым» (18,6%).

Тем не менее, при высокой значимости образования как ценности лишь 25,0% россиян оценили свои возможности получить желаемое образование как «хорошие»; почти столько же (21,8%) оценивают такие возможности как «плохие» и 47,4% - как «удовлетворительные». При этом существует определенная дифференциация оценок между мужчинами и женщинами. Как видно из табл. 2, женщины несколько более пессимистично оценивают свои возможности получения образования.

Данная характеристика относится прежде всего к формальному образованию. Очевидно, что его уровни, определяющие образовательный ценз, связаны с учебной деятельностью. Иначе