- •Р.Г.Фахрутдинов. История татарского народа и Татарстана. (Древность и средневековье)

- •Введение (Коротко о татарском народе и Татарстане)

- •Раздел I. Первобытное общество на территории Татарстана

- •§ 1. Земли татарстана в первобытную эпоху

- •§ 2. Древние люди в поволжье и прикамье

- •§ 3. Новый каменный век

- •§ 4. Из жизни первобытных людей

- •§ 5. Первые успехи в древней металлургии

- •§ 6. Разложение родового строя

- •Вопросы и задания

- •Раздел II. Ранние тюрки и тюркские племена евразии

- •§ 7. Гунны и великое переселение народов

- •§ 8. Ранние тюрки в восточной европе и среднем поволжье

- •§ 9. Тюрки-кочевники степей евразии. Авары, болгары, хазары

- •§ 10. Тюрки-кочевники степей евразии. Торки, печенеги, половцы

- •Документы и материалы Из книги персидского географа начала X века Ибн-Русте «Дорогие ценности»:

- •Раздел III. Первые раннесредневековые государства татарского народа

- •§ 11. Тюркский каганат

- •§ 12. Кимакский каганат

- •§ 13. Хазарский каганат

- •§ 14. Великая болгария

- •Раздел IV. Волжская булгария

- •§ 15. Ранние болгары на волге. Образование нового болгарского государства – волжской булгарии

- •§ 16. Территория, население, соседи

- •§ 17. Хозяйство, ремесло и военное дело

- •§ 18. Общественно-политический строй

- •Вопросы и задания

- •§ 19. Города волжской булгарии. Булгар и сувар

- •§ 20. Буляр и другие города. Селения

- •§ 21. Культура и просвещение

- •§ 22. Внешние связи

- •Раздел V. Золотая орда

- •§ 23. Древние татары и чингиз-хан

- •§ 24. Монгольские завоевания и образование золотой орды

- •§ 25. Ранний период истории золотой орды. Бату-хан

- •§ 26. Период могущества золотой орды. Узбек-хан

- •§ 27. Политико-государственное устройство золотой орды

- •§ 28. Экономическая жизнь золотой орды

- •§ 29. Армия и вооружение

- •§ 30. Города золотой орды. Сарай-бату и сарай-берке

- •§ 31. Другие города золотой орды

- •§ 32. Культура золотой орды. Материальная культура

- •§ 33. Культура золотой орды. Духовная культура

- •§ 34. Булгар и булгарская земля в составе золотой орды

- •35. Иски-казань

- •§ 36. Тохтамыш, идегей и последние попытки возрождения могущества золотой орды

- •§ 37. Распад золотой орды

- •Раздел VI. Казанское ханство

- •§ 38. Образование казанского ханства

- •§ 39. Территория и население. Первый период существования ханства

- •§ 40. Экономическая жизнь. Хозяйство, ремесло и торговля

- •§ 41. Государственное правление и общественный строй

- •§ 42. Военное дело и вооружение

- •§ 43. Культура казанского ханства

- •§ 44. Столица ханства - город казань

- •§45. Политическая история. Вторая половина XV века

- •§ 46. Политическая история. Первая половина XVI века

- •§ 47. Завоевание казанского ханства

- •§ 48. Краткая история других татарских ханств

§ 29. Армия и вооружение

В средневековье не было многомиллионных армий, но были войска, соответствующие численности населения страны, доходившие порой до нескольких сот тысяч конных и пеших воинов, разделенных на центры, фланги, авангарды и арьергарды. Были одетые в панцири, доспехи и шлемы, вооруженные мечами, саблями, копьями, кистенями, дальнобойными луками и стрелами, защищенные прочными щитами воины. Были целые оборонительные системы, фортификационные сооружения, мощные крепостные башни и стены с бойницами. Существовала таранная система, были осадные башни для взятия замков и крепостей. Были мудрые государственные деятели и политики, выдающиеся полководцы и крупнейшие военачальники. Была своя стратегия и тактика ведения наступательной и оборонительной войн. Была, наконец, своя военная доктрина. Так было во времена Спартака, Аттилы, Карла Великого, Александра Невского, Салах ад-дина (Саладин—египетский султан, организовавший справедливую и успешную борьбу мусульман против крестоносцев в конце XII века), Чингиз-хаца. Так было в Западной Европе, на Руси, в арабском мире, в средневековой Азии, так было и в Золотой Орде.

Чингиз-хан одерживал одну победу за другой не только благодаря большой численности своей армии — в общей сложности насчитывающей до 230 тысяч человек: 170 тысяч на Китайском и 60 тысяч на среднеазиатском фронтах с последующей переброской на запад войск из Китая после его порабощения в 1215 году. Прежде всего, успех ему обеспечивали передовая система подготовки воинов, способы и формы ведения войны. Его армия состояла в основном из легкой монгольской конницы, способной делать внезапные и молниеносные удары по тяжеловооруженному и облаченному в толстые железные латы противнику. Монгольская армия имела на своем вооружении наисовременнейшие для той эпохи осадные механизмы, перед которыми оказались бессильными не только остроги и городки с дубовыми частоколами и воротами лесного Северо-Запада, но и вековые крепости с толстыми каменными стенами и башнями Средней и Юго-Восточной Азии. В армии Чингиз-хана была строжайшая военная дисциплина, служившая прочной основой ее боеспособности.

Армия Чингиз-хана в структурном отношении была разделена на десятки, сотни, тысячи и тьмы (10000), которыми руководили соответственно десятники, сотники, тысячники и тумены. Великая Яса строго запрещала переход воина из одного десятка, а также сотни и тысячи в другое подобное подразделение: перешедшего ждала смертная казнь, а допустившего такой переход—заковывание в кандалы и последующее наказание. Вообще, нарушение воинской дисциплины жестоко каралось, невзирая на то, кем оно было совершено—рядовым воином или туменом; в последнем случае начальника 10-тысячного войска карала рука командующего правым или левым крылом или же самого хана. Яса также требовала содержания воинов на полуголодном пайке, чтобы сделать их более жестокими. Все это может показаться странным с современной точки зрения. Однако надо учесть, что только на такой железной воинской дисциплине можно было иметь боеспособную,

более того, непобедимую армию. Что касается обычая держать воинов полуголодными по принципу «от сытой собаки плохая охота», то он был присущ многим средневековым, да и не только средневековым армиям.

Одна китайская хроника XIII века сообщает, что полученную на войне добычу монголы делят поровну, оставляя одновременно Чингиз-хану, т. е. в пользу государства, соответствующую долю независимо от того, велика или мала была эта добыча. Деление по справедливости являлось таким же жестким требованием Ясы, как и сама воинская дисциплина. В той же хронике имеется, например, еще и такое небезынтересное сообщение: каждый монгольский воин в походе имел несколько лошадей, совершая дальние переходы, он поочередно менял их, отчего лошади эти не изнурялись и не гибли.

Мы уже отметили, что система управления государством, заложенная Чингиз-ханом, продолжалась и в тех объединениях, которые отделились от Монгольской империи и являлись государствами не монголоязычных, а домонгольских этносов — тюркоязычных, ираноязычных, арабоязычных и т. д. Такой же была система управления войсками, почти такая же структура существовала в армиях этих государств.

Именно в Золотой Орде имелась аналогичная организация войск и войсковых подразделений, т. е. то же правое и левое крыло, те же тьмы, тысячи, сотни, десятки. Обращением «Ог-ланам правого и левого крыла, бесчисленным добрым начальникам: тысячным, сотникам и десятникам во главе с темником Идегеем» начинается известный ярлык золотоордынского хана Тимур-Кутлука 1398 года. Для лучшего представления эти войсковые соединения можно было бы сравнить с современными подразделениями: десяток — отделение, сотня—рота, тысяча — полк, тьма—дивизия. А вот правое и левое крыло подходили бы к понятиям фронтов, естественно, в переводе к средневековой численности войск.

В источниках имеются некоторые сведения об отдельных воинских регалиях, войсковых музыкальных инструментах. Говорится, например, о том, что в бой вступали со знаменами. Золотоордынское боевое знамя, унаследованное еще от Чингиз-хана, в «Идегее» названо черным («кара-ту»). Кстати, черное знамя было одним из основных государственных символов и Багдадского халифата. В «Книге побед» сказано, что войска обеих сторон, т. е. Тохтамыша и Тимура, начали сражение «с боем барабанов и литавр и звуками труб». Звуками военных труб с обеих сторон началась известная Куликовская битва 1380 года между войсками Мамая и Дмитрия Донского, о чем сообщается в русских историйках.

Коротко о численности войск в Золотой Орде. Она была различной в разные годы существования государства и зависела в основном отчего мощи и стабильности: в период могущества численность войска была больше, чем во времена смут и неурядиц. В армии Ногая периода Берке было до 300000 воинов. Ибн-Баттута пишет, что на приеме у Узбек-хана присутствовало 17 темников, отсюда—170000 воинов. Однако это вовсе не означает, что при посещении арабским путешественником ханского дворца туда явились все темники. Бесспорно, их было больше. Тохтамыш имел армию численностью более 200000 человек в вышеназванном Кондурчинском сражении 139 Г года, почти половина из которых погибла на поле битвы. Те татарские государства, которые возникли после падения Золотой Орды, также имели солидные армии. Конница Ахмат-хана, правителя Большой Орды, при встрече с войсками московского великого князя Ивана III на реке Угре в 1480 году состояла из 100000 воинов. Есть некоторые сведения о том, что войска Крымского ханства и Ногайской Орды имели до 300000 человек.

В исторических источниках сохранились любопытные сведения о снаряжении войск Чингиз-хана, позднее и Тамерлана. А вот сообщение, имеющее непосредственное отношение к Золотой Орде—его оставил известный нам ал-Омари, арабский ученый-энциклопедист периода Узбека. Вот что он пишет о явке татарина в строй для отправки на войну: «...каждый всадник... взял с собой двух слуг, тридцать голов овец, пять голов коней, два медных котла и телегу для перевозки оружия».

В те времена еще не было регулярных армий в современном понятии, т. е. армий с постоянным контингентом войск, с казенным вооружением и обмундированием и т. д. Каждый мужчина, способный носить боевое оружие, уходил в поход со своим конем, оружием, продовольствием и всем необходимым для дальних переходов. Всем должны быть понятны слова ал-Омари о двух слугах каждого всадника—это те люди, которые выполняли роль и оруженосца, и конюха, и повара. Словом, они делали ту работу, которая давала возможность воину успешно выполнять свою боевую задачу. Вполне возможно, что в случае гибели воина один из них вставал на его место.

Конечно, помимо этого, были и свои регулярные части—это большая ханская дружина, дружины огланов-царевичей, бекле-ри-бека, карачи-биев, эмиров и другой военно-феодальной верхушки. Надо полагать, был и необходимый запас продовольствия, обмундирования и другого снабжения. Были в войсках

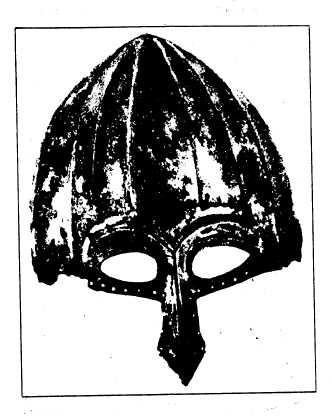

Татарский железный позолоченный шлем. XIII-XIV века. Сарай-Берке

специалисты-ремесленники по изготовлению оружия, по пошиву одежды и обуви. Иосифат Барбаро, например, пишет об этом так: «Военные люди в высшей степени храбры и отважны... В их войске есть ремесленники—ткачи, кузнецы, оружейники и другие, и вообще есть все необходимые ремесла».

В письменных источниках и произведениях фольклора имеются данные о вооружении, разных, видах оружия. Особенно богатый материал дают археологические исследования. Вот краткий перечень того, что имело золотоордынское войско на своем вооружении: осадные машины, первое огнестрельное оружие, шлем, кольчуга, щит, копье, лук, колчан со стрелами, сабля, кинжал, секира, боевой топор, булава-шестопер...

Вопросы и задания:

1. Расскажите кратко о форме государственного правления в Золотой Орде. Какие должности в центре и на местах вам известны?

2. Как вы понимаете значение термина «улус» применительно к государству и его отдельным частям?

3. Какие формы хозяйствования существовали в Золотой Орде?

4. Расскажите подробнее о земледелии и торговле.

5. Что более всего вам запомнилось из истории военного дела Золотой Орды? Кратко перечислите названия подразделений тогдашней армии.