3. Биомеханическая характеристика скоростных способностей

Скоростные качества характеризуются способностью человека совершать двигательные действия в минимальный для данных условий отрезок времени.

Различают:

Двигательная реакция – способность в кратчайшее время отреагировать на сигнал. Различают простые (на заранее известный сигнал известным движением – старт) и сложные (на неизвестный внезапный сигнал) двигательные реакции. В двигательных реакциях различают:

сенсорная фаза – от момента появления сигнала до первых признаков мышечной активности;

премоторную фазу – от проявления электрической активности мышц до начала движения (25-60 мс);

моторную фазу – от начала движения до его завершения. Продолжительность зависит от технического действия.

Сенсорный и премоторный компоненты образуют латентное время реагирования. С ростом спортивного мастерства время реагирования сокращаются за счет сенсорного компонента. Большое значение в сложных реакциях приобретает умение предугадывать действия противника – антиципация.

Скорость одиночного движения – минимальное время сокращения мышцы или группы мышц при однократном движении (прыжок, метание, удар).

Частота движений.

В спорте существуют виды заданий, требующих проявления максимальной скорости: показать максимальную мгновенную скорость (прыжки, метания), выполнить все движения с максимальной скоростью (спринтерский бег) и комплексное проявление скоростных способностей.

Между показателями латентного времени реакции, одиночного движения и частотой движения взаимосвязь очень мала и проявления относительно независимы друг от друга.

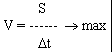

В циклических движениях скорость передвижения зависит от частоты движений и расстоянием, проходимым за один цикл

![]() ,

где

,

где

![]() - скорость, f – частота, l – длина

шага

- скорость, f – частота, l – длина

шага

С ростом спортивного мастерства оба показателя, как правило, возрастают.

Биомеханическая характеристика выносливости

Выносливость – физическое качеств, которое позволяет человеку длительно выполнять работу без снижения ее эффективности.

Различают виды выносливости:

Общая – способность противостоять утомлению в нагрузках средней мощности.

Спринтерская выносливость – способность противостоять утомлению в нагрузках максимальной мощности с большой частотой движений (10-30 с).

Скоростная выносливость – способность противостоять утомлению в нагрузках субмаксимальной мощности с большим кислородным долгом (до 4 мин).

Силовая выносливость – способность выполнять упражнения силового характера длительное время.

Игровая выносливость

Координационная выносливость

При длительном выполнении работы в физическом и психическом состоянии человека происходит ряд изменений, приводящих к утомлению.

Утомлением называется вызванное работой временное снижение работоспособности (умственной, сенсорной, физической).

Утомление при мышечной работе проходит через две фазы:

Фаза компенсированного утомления – несмотря на утомление, спортсмен при изменении техники сохраняет интенсивность выполнения двигательного задания. Возрастает величина физиологических затрат, необходимых на поддержание необходимой интенсивности работы. Снижение одних показателей компенсируется возрастанием других (уменьшение длины шагов компенсируется возрастанием частоты шагов; на физиологическом уровне подержание минутного объема кровообращения за счет высокой частоты сердечных сокращений вместо увеличения ударного объема). Включаются лишние двигательные единицы, компенсируя потерю силы, нарушаются периоды отдыха и работы.

Фаза декомпенсаторного утомления – на фоне утомления снижается интенсивность задания. Происходит истощение ресурсов организма. Скорость выполнения движения и частота шагов падают, возрастает длина шага.

Количественной мерой выносливости является время от начала работы до наступления декомпенсированного утомления. В циклических видах спорта об утомлении судят по скорости передвижения, в ациклических – по числу попыток, выполненных без снижения эффективности (бросков, ударов, приемов).

Направление биомеханики, занимающееся измерением физичсекой работоспособности человека, называется эргометрией (эргос – работа, метрон - мера).

Если человек длительное время выполняет какое-то двигательное задание, то его движения можно классифицировать по эргометрическим показателям:

- по интенсивности (скорость, мощность, сила);

- по объему (пройденное расстояние, выполненная работа, импульс силы);

- по времени выполнения (секунда).

Взаимосвязь этих показателей отображает так называемое правило обратимости двигательных заданий. При исследовании один показатель задается, а два других измеряются.

Выделяют 3 способа определение выносливости:

I способ.

- задается время выполнения

работы

![]()

- измеряется объем работы

(расстояние)

![]()

- определяется скорость

выполнения

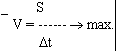

II способ.

- объем работы постоянен - const;

- измеряется время выполнения

![]()

- определяется скорость

выполнения движения:

III способ.

- скорость выполнения

постоянная

![]()

- измеряется время выполнения

![]()

- определяется объем работы

![]()

Количественной мерой выносливости является время и скорость (для циклических видов спорта) или количество попыток, ударов, бросков для ациклических, выполненных без снижения эффективности.

Уровень выносливости измеряется временем, в течение которого человек способен поддерживать заданную интенсивность двигательного задания и по латентным показателям:

Индекс выносливости - отношение времени преодоления всей дистанции (400 м - 48с) ко времени преодоления короткого эталонного отрезка (100 м – 11с). Тогда коэффициент выносливости определяют: ИВ = tд / tэт = 48 /11 = 4,36.

Запас скорости - разность между средним временем преодоления эталонного короткого отрезка (например, 100м) и лучшим временем на этом отрезке (400м) ЗС = tg / n - tэт = 48 / 4 - 11 = 1с, где n = 400м / 100м = 4. Чем меньше запас скорости, тем выше выносливость. С ростом мастерства запас скорости уменьшается. Например, у сильных бегунов на 400м он равен 1с, а у начинающих - 3с.

Для расчета коэффициентов проявления выносливости используют понятия: метаболические затраты (1), которые переходят в механическую работу (2) и показанный результат (3)

коэффициент эффективности работы (коэффициент механической эффективности), равен отношению выполняемой механической работы к энергетическим затратам: 2/1 *100%

коэффициент использования механической энергии: 3/2*100%;

коэффициент экономичности (3/1*100%)

при циклических локомоциях еще и энергетическая стоимость метра пути, равная отношению скорости метаболических затрат к скорости передвижения, а также пульсовая стоимость метра пути, вычисляемая путем деления частоты сердечных сокращений на скорость передвижения.

Чем лучше техническая и тактическая подготовленность человека, тем экономичнее двигательная деятельность.

Основное направление в совершенствовании видов спорта на выносливость является повышение экономичности техники. Ее снижение происходит из-за следующих причин:

Увеличение энергозатрат на усиленное функционирование вегетативных систем.

Увеличение тепловых потерь.

Сопротивление внешней среды

Разгон и торможение сегментов тела при высоком темпе движений.

Экономичность техники зависит от двух групп факторов:

1) физиологических и биохимических (объем энергоресурсов, уровень работоспособности);

2) биомеханических (техники движений и тактического варианта).

С биомеханической точки зрения два пути повышения экономичности техники:

Снижение энерготрат в каждом цикле:

устранение ненужных движений;

устранение ненужных сокращений мышц (концентрация активности мышц);

уменьшение внешнего сопротивления (обтекаемость тела за счет положения, костюма);

уменьшение внутрицикловых колебаний скорости (в беговом шаге);

выбор оптимального соотношения между силой действия и скоростью рабочих движений;

выбор оптимального соотношения между длиной и частотой шагов.

Рекуперация энергии - кинетическая энергия переходит в потенциальную энергию гравитации (при подъеме кинетическая энергия переходит в потенциальную, а при спусках – потенциальная в кинетическую)

Использование резонансных свойств сегментов тела.

Двигательные переключения: переход от одной скорости на другую (выбор наилучшей в тактической комбинации), выбор технических приемов, пригодных для данных условий, изменение межмышечной координации.

Эффективное использование сил более совершенным способом (можно обладать высокой мощностью лактатной энергетической системы, которая позволяет достигнуть превосходных результатов в плавании, однако, если человек не умеет плавать, то вся эта его энергия будет потрачена только на то, чтобы не утонуть).