Термины

Авары – тюркский кочевой народ, пришедший в Европу из Азии в ходе Великого переселения народов

Аланы – кочевые ираноязычные племена скифо-сарматского происхождения

Анты – название славянских племен IV-VII веков, применявшееся византийскими писателями VI-VII веков.

Арии – самоназвание исторических народов Древнего Ирана и Индии в II-I тыс. до н.э., говоривших на арийских языках индоевропейской семьи языков.

Армяне – народ, говорящий на армянском языке, принадлежащем к индоевропейской языковой семье.

Архитектура – искусство проектировать, строить здания и сооружения (также их комплексы); также называют здания и сооружения собирательно, их облик

Ассимиляция – слияние одного народа с другим с частичной утратой одним из них своего языка, культуры и т.д., перенятии друг у друга различных культурных ценностей.

Балты – народы летто-летовской языковой группы, населявшие территории северной Европы у побережья Балтийского моря

Барщина – повинность, уплачиваемая крепостными и временно обязанными крестьянами в пользу землевладельца.

Берендеи – люди, жившие и кочевавшие в южнорусский степях в (XI-XIII вв.), с 1146 г. стали данниками (вассалами русских князей)

Болгары – народ, возникший в период раннего Средневековья в результате слияния булгар с балканскими славянами

Боярин – высший слой феодального общества

Бортничество – старейшая форма пчеловодства, при которой пчелы живут в дуплах деревьев.

Бужане – племя восточных славян, обитавшее в бассейне верхнего течения Западного Буга, с конца XI века бужане именуются волынянами (от местности Волынь)

Булгары – тюркоязычные племена скотоводов и земледельцев, населявшие с IV века степи Северного Причерноморья до Каспия

Варяги – поселенцы из Прибалтийского района, представители которого присутствовали как наемные войны или торговцы в Древнерусском государстве и Византии.

Великая степь – исторический регион Евразии, представляющий собой степь, простиравшуюся от устья Дуная до Центральной Азии

Великое переселение народов – условное название совокупности этнических перемещений в Европе IV-VII веках

Венеды – древний восточноевропейский народ эпохи Античности, рассматриваемый как возможный предок славян

Вервь – соседская (территориальная) община у древних славян, объединенная коллективным трудом и потреблением

Весь – название одного из древнейших народов, обитавшего в северной части территории русского государства

Вече – народное собрание для обсуждения общих дел и вопросов

Византия – исторический термин для названия Восточной Римский империи (395-1453)

Вира – древнерусская мера наказания за преступления, выражавшаяся во взыскании денежного возмещения с виновного

Воевода – военачальник, нередко как правитель, совмещавший административную и военную функции

Вои – воины ополчения в средневековой Руси

Волжские болгары – одно из болгарских племен, занимающее территории Поволжья и бассейна реки Камы, составили основу населения Волжской Болгарии

Волхвы – восточнославянские языческие жрецы

Вотчина – земельное владение, получаемое за службу, с правом передавать по наследству, продавать, отдавать в залог и дарить.

Вятичи – восточнославянский племенной союз, обитавший в VIII-XII веках в бассейне Верхней и Средней Оки

Германцы – группа народов индоевропейской языковой семьи, занимавшая обширную территорию от Рейна до Вислы на западе и востоке, и от Дуная на юге до Балтийского и Северного моря не Севере, а также южную Скандинавию.

Городище – восточнославянское поселение, укрепленное частоколом и валом

Готы – германский народ. В эпоху Великого переселения народов одно время жил в Северном Причерноморье, рядом с Византией и праславянами.

Греки – народ индоевропейской семьи, занимавший территории Юго-Восточной Европы, ближней Азии

Гридница – большое помещение в княжеском дворце для дружинников

Гунны – союз племен образовавшийся из тюркоязычных племен, прикочевавших из Центральной Азии, вторгшийся в IV в. н.э. в Восточную Европу

Дань – натуральный или денежный побор с покоренных племен и народов; налог в Древней Руси, выплачиваемый князю его подданными

Двоеверие – религиозное и культурное явление, заключающееся в параллельном сосуществовании традиционного христианства и элементов дохристианских языческих верований

Десятинная церковь (церковь Богородицы)– первый каменный храм на Руси, построена при Владимире Красное Солнышко, получила свое название из-за того, что князь выделял на нее Десятую часть своих доходов

Династический брак – брак между представителями правящих династий разных государств

Древляне – восточнославянское племя, обитавшее в междуречье Днепра и Припяти

Дреговичи (дряговичи) – восточнославянский племенной союз, обитавший в IX-XII веке по р. Припять и в северных областях днепровского Правобережья.

Дружинник – член княжеского войска, реальная военная сила

Дулебы – союз восточнославянских племен на территории Западной Волыни в VI – начале Х вв.

Духовник (Духовный отец) – в православной церкви священник как совершитель таинства покаяния, т.е. которому исповедовались

«Дым» - каждое самостоятельное хозяйство на Руси

Закупы – категория зависимого населения, получавшая от феодала орудия производства (или денежные средства) и обязанные работать на его полях

Засечная черта – система оборонительных сооружений на Руси для защиты от нашествия монголо-татарских и крымских войск

Збручский идол – славянский каменный идол, датированный примерно X веком, найденный в 1848 в реке Збруч (приток Днестра)

Земледелие – отрасль сельского хозяйства, основанная на использовании земли с целью выращивания сельскохозяйственных культур

Зернь – одна из разновидностей филиграни, техника декорирования драгоценного металла

Игумен – настоятель православного монастыря

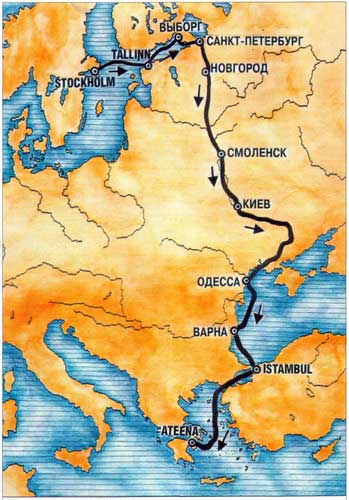

«Из варяг в греки» - водный (морской и речной) торговый путь из Балтийского моря через Восточную Европу в Византию

Ижора – финно-угорский народ, в древности – основное население Ижорской Земле (Северо-восток Восточной Европы)

Ильменские словене – восточнославянское племя, жившее во второе половине первого тысячелетия в бассейне озера Ильмень и верхнего течения Мологи

Индоевропейцы – народы-носители индоевропейских языков, ими и родственным им являются многие древние и современные народы

Ислам – монотеистическая мировая религия, основанная не веровании в Аллаха

Иранцы – древние племена индоевропейского происхождения, предки современных иранских народов

Иудаизм – религиозное мировоззрение, одна из древнейших монотеистических религий человечества

Каган – титул высшего монарха в хазарском каганате

«Каждый да держит отчину свою» - право, по которому каждый из князей правил самостоятельно на земле, доставшейся ему от отца

Капище – пространство языческого храма, расположенное за алтарем и предназначенное для установки капей – статуй, изображающих богов, или иных сакральных предметов

Касоги – народ черкесского племени, упоминаемый в русских летописях с древнейших времен до нашествия татар

Католицизм – форма христианства, сформировавшаяся в I Тысячелетии н.э. на территории Западной Римской Империи

Кельты – племена индоевропейского происхождения, в древности на рубеже эр занимавшие обширную территорию в Западной и Центральной Европе

Кашубы – западнославянская этническая группа, проживающая на севере Восточной Европы

Киевский митрополит – титул предстоятеля Русской Церкви.

Князь – вождь племени, правитель государства или государственного образования

Князь-наместник (посадник) – помощники князя на местах

Княжеские бояре – воеводы, наместники областей, богатыри

Княжество – политическое образование возглавляемое князем

Кодификация права – составление сборника законов

Колонизация – заселение свободных пространств, создание поседений, переселенческих колоний; захват какой-либо страны или области, превращение ее в свою колонию.

Константинопольский Патриарх – верховный титул в иерархии Константинопольской Церкви, считается самым главным среди православных церквей

Контрибуция – платежи, налагаемые на побежденное государство в пользу государства-победителя

Корела – древнее прибалтийско-финское племя

Кочевники – люди, временно или постоянно ведущие кочевой образ жизни без постоянного места жительства.

Крестово-купольный храм – архитектурный тип христианского храма, сформировавшийся в Византии и странах христианского востока в V-VIII вв.

Кривичи – союз восточнославянских племен, который в VI-X веках сложился в верховья Западной Двины, Днепра и Волги

Кровная месть – принцип мщения, согласно которому лицо, совершившее убийство, либо кто-то из членов его семьи (племени, клана и т.д.) обязательно подлежит смерти в порядке возмездия

Латины – народ италийской группы, который послужил основой формирования римского и романских народов

Летопись – исторический жанр древнерусской литературы, представляющий собой погодовую, более или менее подробную запись исторических событий

Лужицкие сербы – средневековый западнославянский союз племен, во главе с племенем сербов

Люди – феодально-зависимые крестьяне, эксплуатируемые государством путем сбора дани

Мадьяры (венгры) – европейский народ угорского происхождения

Междоусобие – несогласие, раздор между какими-либо общественными группами в государстве

Меря – древнее финно-угорское племя, проживавшее на территории будущей Руси

Местная торговля – обмен продукции ремесла и сельского хозяйства

Мировая религия – религия, распространившаяся среди народов различных стран и континентов

Мордва – финно-угорский народ, говорящий на мокшанском и эрзянском языках, относящихся к мордовской подгруппе

Монарх – наследственный или (реже) выборный глава государства, представитель исполнительной власти

Монархия – форма правления, при которой верховная государственная власть частично или полностью принадлежит одному лицу – монарху.

Монастырь – религиозная община монахов или монахинь, имеющая единый устав, комплекс жилых, богослужебных, хозяйственных построек,, ей принадлежащих

Мурома – финно-угорское племя, которое с середины I тысячелетия нашей эры жило в бассейне Оки

Нарова – финно-угорская народность, в раннем средневековье – основное население Принаровья

Нарочитая чадь – родоплеменная знать, дети бывших местных князей, родовые и племенные старейшины

Натуральное хозяйство – тип хозяйства, при котором все производство направлено только на удовлетворение собственных потребностей

Неф – вытянутое помещение, часть интерьера, ограниченное с одной или с обеих продольных сторон рядом колонн или столбов, отделяющих его от соседних нефов

Обычное право (Закон Русский) – совокупность неписаных правил поведения, основанная не на официально принятых юридических законах, а на обычаях и традициях.

Оброк - одна из повинностей зависимых крестьян, заключающаяся в выплате дани помещику (землевладельцу) продуктами труда или деньгами

Обры – древнерусское название племен аваров

Огнищанин – представитель высшего служилого класса, например наблюдали за ведением хозяйством

Отрок – младший княжеский дружинник, рядовые войны дружины

Отчина – волость князя, которой владел его отец и на которую он имел право наследования от отца к сыну

Очередной порядок престолонаследия – от старшего брата к младшему, затем трон переходил к сыновьям старшего брата

Паннония – регион в центральной Европе, римская провинция

Парус – ткань или пластина, прикрепляемая к средству передвижения и преобразующая энергию ветра в энергию поступательного движения

Пашенное земледелие – земледелие, основанное на использовании тягловой силы домашних животных при обработке земли различными пахотными орудиями (соха, плут и т.д.)

Перелог – участок земли, бывший прежде под пашней, оставленный без обработки более года

Печенеги – союз кочевых племен, обитавших на территориях Причерноморья

Племя – этническая и социальная общность людей, связанных родовыми или соседскими отношениями, территорией, культурой, языком и самоназванием.

Племенной союз – объединение родственных или территориально-соседских племен Повоз – вид повинности на Руси, заключавшийся в введении уроков и погостов

Погост – место, где производился сбор дани, установлено княгиней Ольгой

Подсечно-огневое земледелие – одна из древних форм земледелия лесной зоны, основанная на выжигании леса и посадке на этом месте культурных растений

Политеизм – религиозное мировоззрение, основанное на вере во многих богов

Политическая (феодальная) раздробленность – период ослабления центральной власти в феодальных государствах

Половцы – кочевой народ, обитавший в степях Центральной Азии и Причерноморья

Полочане – группа кривичей, населявшая территории по р. Полоте

Полюдье – ежегодный объезд князя со своей дружиной подвластных земель, с целью сбора дани

Поляки – самый многочисленный западнославянский народ

Поляне – восточнославянское племя, поселившееся по среднему течению Днепра на его правом берегу

Поучение Владимира Мономаха – литературный памятник XII века, написанный великим князем киевским Владимиром Мономахом.

Правда Ярославичей – составленный сыновьями Ярослава Мудрого не позже 1072 г. более обширный кодекс законов.

Православие – направление в христианстве, оформившееся на востоке Римской империи в течении I Тысячелетия нашей эры

Прародина – отечество родоначальников рода, племени, этноса, первоначальное место обитания рода, потомки которого затем заселяли и другие места.

Праславяне – народы, предки нынешних славян, говорившие на праславянском языке, знающие земледелие, скотоводство и некоторые ремесла, обитали на территории Европы от южного побережья Балтики до лесостепи Приднепровья

Промысел – совокупность действий, целью которых является достижение определенного результата, получение выгоды от этого

Пруссия – населенный одноименным народом (пруссы) регион на юго-восточном побережье Балтийского моря, в средние века завоеванный немецкими рыцарями-крестоносцами.

Прямой порядок престолонаследия – от отца к старшему сыну

Рабство – нахождение некоторых людей в собственности у других людей

Радимичи – славянское племя, жившее в IX-XII веках в междуречье верхнего Днепра и Десны по течению Сожа и его притоков.

Республика – форма государственного правления, при которой все высшие органы государственной власти либо избираются, либо формируются общенациональными представительными учреждениями, а граждане обладают личными и политическими правами

Род - одна из форм социальной организации, группа людей, возводящих свое происхождение к общему предку по одной линии, имевших общую землю и доход

Роксоланы – ираноязычное сармато-аланское племя, кочевавшее со II в. до н.э. по прим. V в. н.э. в землях Северного Причерноморья и Дунайского региона

Ромеи – в переводе с греческого «римляне», так называли себя жители Восточной Римской империи Русь – историческое название земель восточных славян; народ, давший свое имя и составивший социальную верхушку первого государство восточных славян – Киевскую Русь.

«Русская правда» – сборник правовых норм, составленный Ярославом Мудрым и основанным на устном законе и обычном праве Руси

Рядовичи – лица, служившие землевладельцам по договору, попавшие в зависимость из-за долгов.

Сарматы – общее название кочевых скотоводческих ираноязычных племен, населявших в IV в. до н.э. – IV в. н.э. степные районы от Южного Урала и Западного Казахстана до Дуная

Свободный общинник(люди) – крестьян, член сельской общины, состовлявший основное население Древней Руси, имевший право непосредственно участвовать в политической жизни

Северяне – восточнославянский племенной союз, населявший в VIII- начале XI веков территорию поречья Десны, Сейма и Сулы

Сербы – южнославянский народ, говорящий на сербском языке славянской группы индоевропейской семьи

Скифы – общее название основного населения Северного Причерноморья, состоявшего из родственных племен североиранской языковой группы индоевропейской семьи

Склавины – название, которое использовали византийские авторы для описания славян, живших между Дунаем, Днестром и Тисой

Скотоводство – отрасль животноводства, специализирующаяся на разведении крупного рогатого скота

Славяне – крупнейшая в Европе этноязыковая общность, занимающая преимущественно территории Восточной Европы

Словаки – западнославянский народ, занимавший территории Восточной Европы со времен Великого переселения народов

Словенцы – южнославянский народ, говорящий на словенском языке индоевропейской группы

Смальта – цветное искусственное стекло, изготовленное по специальным технологиям выплавки с добавлением оксидов металлов, используемое для создания мозаичных панно. В России смальтой нередко называли и сами мозаики в целом

Смерд – свободный общинник-земледелец с мерной долей земли; крестьяне, жившие на земле князя

Собор – особый статус христианского храма, присваиваемый обычно по причине какого-то особого положения

Схизма – раскол в Церкви

Старейшины – наиболее старые и опытные члены родов

Техника черни – гравировка рисунка на поверхности серебряного изделия и заполнении его особым темным составом

Тиверцы – восточнославянское племя, расселившееся в XI веке в междуречье Днестра и Прута, Дуная и побережья Черного Моря

Торки – одна из тюрских племен, кочевавших в причерноморских степях в X-XIII вв.

Требище – священное культовое место у славян, предназначенное для требы – восславления прародителя, богов и предков через жертвоприношение

Тюрки – группа народов, сформировавшаяся на территории Алтая и в степях Азии в I в. до н.э., широко расселившиеся в ходе Великого переселения народов

Удел – область, которой управлял князь на правах феодального владетеля

Уличи – восточнославянское племя, населявшее в период VIII-X веков земли вдоль нижнего течения Днепра, Южного Буга и побережья Черного моря

Урок – фиксированный размер дани, выплачиваемый подданными в пользу князя, учреждены княгиней Ольгой

Ушкуйники – отряды новгородских воинов-торговцев

Финно-угры – группа народов, говорящих на финно-угорских языках, живущих в Западной Сибири, Центральной, Восточной и Северной Европе

Филигрань – один из древнейших видов художественной обработки металла.

Фреска – живопись по сырой штукатурке, одна из техник стенной росписи

Хазары – тюркоязычный кочевой народ, занимавший территории юга Восточноевропейской равнины, имели свое государство в низовьях Волги - Хазарский каганат

Холопство – форма рабства, состояние несвободного населения в княжествах Древней Руси и в Московском государстве

Хорваты – южнославянский народ, одно из племенных образований антов Северного Причерноморья

Хор – музыкальный ансамбль, состоящий из певцов-хористов, совместное звучание человеческих голосов

Христианство – мировая религия, основанная на жизни и учении Иисуса Христа, описанном в Новом Завете. На Руси была принята в 988 году

Царьград – название на Руси Константинополя – столицы Восточной Римской империи

Церковный устав Ярослава – церковный нормативно-правовой акт, регулирующий отношения общества и церкви, составленный в период правления князя Ярослава Мудрого

Челядь – зависимое население киевской Руси, рабы-пленники, которые стали использоваться как объекты купли-продажи

Черемисы – финно-угорский народ, обитавший на территориях правобережья Волги между устьями Суры и Цивиля

Черногорцы – южнославянский народ, общее название славянских обитателей Черногории

Черные клобуки – у киевлян общее прозвище племен, прикочевавших к лесостепным границам Киевской Руси, после того как Подонские степи заняли половцы. Эти кочевые племена стали своеобразное пограничной стражей Руси на юге.

Чехи – западнославянский народ, говорящий на чешском языке западнославянской подгруппы

Чудь – собирательное древнерусское название финно-угорских племен прибалтийско-финской группы

Эмаль – тонкое стекловидное покрытие, получаемое высокотемпературной обработкой

Этногенез – процесс происхождения и становления народа.

Язычество – общее название политеистических религий в литературе христианских авторов.

Ямь (емь) – название, которым новгородцы в средневековье называли некоторые финно-угорские племена

Ясы – древнерусское название аланов, кочевых ираноязычных племен скифо-сарматского происхождения

Личности

Анастас Корсунянин – греческий священнослужитель, один из главных церковных лидеров в период правления князя Владимира Святославича, духовник князя Киевского, первый настоятель киевской Десятинной церкви Пресвятой Богородицы

Анастасия Ярославна (1023-1074/1094 – даты жизни) – старшая дочь Ярослава Мудрого и Ирины, шведской принцессы Ингигерды, супруга Венгерского короля Андрея I, Королева Венгрии в 1046-1061 гг.

Андрей (Андраш) I – (1010-1060 – даты жизни) – четвертый король Венрии в 1046-1060, был женат на дочери Ярослава Мудрого Анастасии Ярославне

Андрей Владимирович Добрый (1102-1141 – даты жизни) – князь волынский (1119-1135), князь переяславский (1135-1141), младший сын великого князя Киевского Владимира Мономаха, совместно с отцом участвовал в 1111 г. в походе на половцев

Анемас – один из знаменитых греческих воинов, выходец Крита, участвовавший в битве при Доростоле в 971 г. против Святослава

Анна Ярославна (1024/1032/1036-1075/1089 – даты жизни) – дочь Ярослава Мудрого и Ирины, шведской принцессы Ингегерды, супруга Генриха I (1051-1060), регент Франции (1060-1069)

Анна Византийская (963-1011/1012) – византийская царевна, жена киевского великого князя Владимира Святославича, крестителя Руси

Антоний Печерский(893-1073) – монах-аскетик, основатель Киево-Печерской лавры, канонизирован, почитается в лике преподобного

Аскольд – киевский князь в 964-882 гг. (по одной из версий – правил совместно с Диром), существует версия, что он был бывшим дружинником Рюрика или потомком князя Кия – легендарного основателя Киева

Аспарух, хан (640-700 – даты жизни; 679-700 – основатель и хан Болгарии) – болгарский хан, основатель первого болгарского государства на Дунае – Дунайской Болгарии

Батбай, хан – болгарский хан, создатель Волжско-камской Булгарии

Байер, Готлиб Зигфрид (1696-1738) – немецкий филолог, историк, один из первых академиков Петербургской АН и исследователь русских древностей, считается одним из создателей норманнской теории

Блуд – воевода Ярополка Киевского, был в сговоре с Владимиром Красное Солнышко, помог ему умертвить Ярополка

Болеслав II Смелый (1042-1081 – даты жизни) – польский князь (1058-1076) и король Польши (1076-1079), сын Казимира I и Добронеги (Марии), сестры Ярослава Владимировича Мудрого. В 1068 оказал помощь Изяславу для возвращения на киевский престол, утерянного им в результате Киевского восстания 1068 г.

Боняк, хан – половецкий хан. В 1096 г. дважды нападал на Киев. В 1097 г. принимает участие в междоусобной войне после ослепления Василька Теребовольского.

Борис и Глеб (убиты в 1015) – русские князья, сыновья Владимира Красное солнышко, были убиты Святополком Окаянным, причислены к лику святых в 1072 году в лике мучеников

Борис Всеславич (1054-1128 – даты жизни) – князь Полоцкий (1101-1128), сын Всеслава Брячиславича, князя Полоцкого и Великого князя Киевского, отец Звениславы Борисовной, автора «Жития Евфросинии Полоцкой»

Велес – восточнославянский языческий бог, покровитель скотоводства

Василько Ростиславич (1066-1124) – князь теребовольский с 1085 года, младший, третий сын Ростислава Владимировича Тмутараканского, участник Любеческого съезда князей в 1097 г.

Владимир Красное Солнышко (960-1015 – даты жизни; 980-1015 – великое княжение киевское) – великий князь Киевский, при котором произошло крещение Руси, младший сын Святослава Игоревича

Владимир Мономах (1053 – 1125 – даты жизни; 1113-1125 – Великое княжение Киевское) – великий князь киевский, сын князя Всеволода Ярославича, прозван Мономахом по названию рода матери – дочери византийского императора Константина IX Мономаха, автор «Устава Владимира Мономаха», участник Любеческого съезда князей 1097 г.

Владимир Ярославич – князь новгородский, старший сын великого князя Ярослава Мудрого и Ирины, шведской принцессы Ингегерды, участвовал в походе на Византию в 1043 г. Канонизирован в XV веке как Святой благоверный князь Владимир Ярославич Новгородский

Всеволод Ярославич (1030-1093) – великий князь киевский в январе – июле 1077 г и 1078-1093, сын Ярослава Мудрого и Ирины, шведской принцессы Ингегерды, отец Владимира Мономаха

Всеслав Брячиславич (1029-1101 – даты жизни) – великий князь киевский в 1068-1069 гг., князь полоцкий в 1044-1068 и 1071-1101, один из героев «Слова о полку Игореве», в 1067 был пленен Ярославичами

Вятко – согласно «Повести временных лет», легендарный князь первопредок восточнославянского племени вятичей

Вячеслав Владимирович (1083-1154) – князь смоленский (1113-1127), князь туровский (1127-1132; 1134-1142; 1143-1146), князь переяславский (1132-1134; 1142-1143); великий князь Киевский (февраль – март 1139), сын Владимира Мономаха и Гиты Уэссекской, совместно с отцом участвовал в 1111 г. в походе на половцев.

Вячеслав Ярославич (1036-1057) – сын Ярослава Мудрого и Ирины, шведской принцессы Ингегерды, князь смоленский (1054-1057), не имел права претендовать на Киевский великокняжеский престол

Гаральд Грозный (1015-1066 – даты жизни) – норвежский король (1046-1066), был женат на средней дочери Ярослава Мудрого Елизавете Ярославне

Гарольд II Годвинсон (1022-1066 – даты жизни; январь-октябрь 1066 – даты правления) – последний англосаксонский король Англии, погибшей в битве при Гастингсе. Его дочь, Гита, был женой Великого князя Киевского, Владимира Всеволодовича Мономаха

Генрих I (1008-1060 – даты жизни) – 3-ий король Франции (1027-1060). Был женат на дочери Ярослава Мудрого Анне Ярославне

Гертруда Польская (1025-1108) – польская принцесса, в 1041 году была отдана в жены великому князю киевскому Изяславу I Ярославичу

Гита Уэссекская – принцесса английская, дочь последнего англосаксонского короля Англии Гарольда II, в 1074 году вышла замуж за русского князя Владимира Мономаха, мать Мстислава Великого

Давид Игоревич (1055-1112 – даты жизни) – князь волынский, тмутараканский (1081-1082), сын Игоря Ярославича, внук великого киевского князя Ярослава Мудрого, активный участник княжеских междоусобиц, участник Любеческого съезда князей 1097 г.

Давид Святославич (1050-1123) – князь переяславский (1073-1076), князь муромский (1076-1093), князь смоленский (1093-1095; 1096-1097), князь новгородский (1094-1095), князь черниговский (1097-1123), средний из пятерых сыновей Святослава Ярославича. Участвовал в междоусобной борьбе Владимира Мономаха и Олега Святославовича на стороне Владимира, участник Любеческого съезда 1097 г.

Даниил Заточник – древнерусский писатель, с именем которого связывается написание популярного в старой Руси произведения «Моление» или «Слово»

Дир – варяг из дружины Рюрика, киевский князь в 864-882 гг., существует версия, что Дир был потомком князя Кия – легендарного основателя Киева

Добронега – предположительно дочь Владимира Красное Солнышко, сестра Ярослава Мудрого, жена польского князя Казимира I Восстановителя

Добрыня Малкович – киевский боярин, дядя великого князя киевского Владимира Красное Солнышко, его союзник в борьбе с его старшим братом – Ярополком Святославичем

Евфросиния Полоцкая (1101/1105 – 1173) – дочь витебского князя Святослава Всеславича, внучка Всеслава Брячиславича, инокиня, просветительница, основательница Спасо-Евфросиниева монастыря, канонизирована в 1910 году в лике преподобной

Елизавета Ярославна – вторая дочь Ярослава Мудрого и Ирины, шведской принцессы Ингегерды, супруга норвежского короля Гаральда (Харальда) III Сигурдарсона

Забелин, Иван Егорович (1820-1909) – русский археолог и историк, специалист по истории города Москвы, член Императорской Академии наук, тайный советник, сторонник антинорманнской теории

Звенислава Борисовна – единственная дочь Бориса Всеславича, князя полоцкого. Под влиянием своей двоюродной сестры Евфросинии Полоцкой приняла постриг в Полоцком Спасском монастыре под именем Евпраксии. Предположительно, именно она автор «Жития Евфросинии Полоцкий»

Иаков Черноризец – православный монах, мыслитель и писатель, предположительно автор следующих произведений: «Сказание о Борисе и Глебе», «Житие кн. Владимира» , «Память и похвала великому князю Владимиру» и «Послание к великому князю Изяславу»

Игорь (878-945 – даты жизни; 912-945 – Великое княжение Киевское) – Великий князь Киевский, известный своими военными походами на Византию, заключил с ней невыгодный торговый договор, подчинил племена уличей, был убит древлянами в результате их восстания в 945 году

Игорь Святославич (1151-1202 – даты жизни) – князь новгород-северский (1180-1198) и князь черниговский (1198-1202), участник многочисленных походов на Половцев, главный герой «Слова о полку Игореве»

Игорь Ярославич – сын князя Ярослава Мудрого и Ирины, шведской принцессы Ингегерды. Князь Владимиро-волынский (1054-1057) и князь Смоленский (1057-1060). Не имел права на наследование великокняжеского Киевского престола

Изяслав Владимирович – князь Курский (до 1095) и Муромский (1095-1096), второй сын Владимира Мономаха и Гиты Уэссекской. Был убит своим дядей Олегом Святославичем, когда тот захватывал Муром.

Изяслав Ярославич (1024-1078 – даты жизни; 1054-1068, 1069-1073, 1077-1078 – Великие княжение киевские) – великий князь Киевский, князь туровский (1052-1072; 1076-1078), князь новгородский (1052-1054), второй сын Ярослава Мудрого и Ирины, шведской принцессы Игнереды. Дважды изгонялся с Руси

Иларион – митрополит Киевский и всея Руси времен Ярослава Мудрого, первый митрополит русских по происхождению, автор «Слова о Законе и Благодати»

Ингегерда (Ирина) (1001-1050) – дочь короля Швеции Олафа, супруга Ярослава Мудрого

Итларь, хан – половецкий хан. В 1095 г. вместе с ханом Китаном напал на Переяславский удел Владимира Мономаха и пленил его 10-летнего сына Святослава. Был убит Ольбегом Ратиборовичем стрелой, пущенной из отверстия в крыше.

Иоанн Цимисхий (969-976) – византийский император, был противников великого князя Киевского Святослава в его балканских войнах

Казимир I Восстановитель (1016-1058 – даты жизни: 1039-1058 – даты княжения) – польский князь, был женат на Добронеге, сестре Ярослава Мудрого, а его сестра – Гертруда – была жената на сыне Ярослава Мудрого, великом князе Киевском Изяславе Ярославиче

Карамзин, Николай Михайлович (1766-1826) – русский литератор, писатель и историк, автор «Истории государства Российского», повести «Марфа-посадница, или Покорение Новагорода», сторонник норманнской теории

Кий – легендарный лидер восточных славян, первый князь и основатель Киева как города-государства

Кирилл Туровский (1130-1182) – церковный деятель и писатель Древней Руси, был епископом Турова, канонизирован

Ключевский, Василий Осипович (1841-1911) – русский историк, профессор Московского университета, академик Императорской Санкт-Петербургской Академии наук, председатель Императорского Общества истории и древностей российских, тайный советник, сторонник норманнской теории

Константин VII Багрянородный (913-959) – византийский император, историк, крестный отец княгини Ольги

Константин IX Мономах – византийский император (1042-1055), дед великого князя Киевского Владимира Мономаха, который по преданию передал ему знаменитую Шапку Мономаха

Кузьмин, Аполлон Григорьевич (1928-2004) – историк, публицист, общественный деятель, автор работ о происхождении Древней Руси, сторонник антинорманизма

Куря, хан – печенежский хан, заключивший союз с киевским князем Святославом Игоревичем для походов на Балканы, но затем после заключения мира между Святославом и Византией, Куря убил Святослава весной 972 г. на одном из порогов Днепра

Кытан (Китан), хан – половецкий хан. В 1095 г. вместе с ханом Итларем напал на Переяславский удел Владимира Мономаха и пленили его 10-летнего сына Святослава. Был убит дружиной князя Владимира Мономаха.

Лев Диакон (Дьякон) (ок. 950 – ок. 1000) – византийский писатель, историк, принадлежал к придворным кругам. Именно его источниками пользуются для описания балканских войн князя Святослава

Лев Диоген (1069-1087 – даты жизни)- соправитель византийской империи, византийский государственный деятель и военачальник конца XI века, сын императора Романа IV Диогена

Леон (Лже-Диоген) (убит 1116) – греческий самозванец, выдававший себя за Льва Диогена, сына византийского императора Романа IV Диогена. Зять Владимира Мономаха

Ломоносов, М.В.(1711-1765) – российский ученый, историк, сторонник сарматской, или антинорманской теории образования государства Русь, автор «Древней Российской истории»

Лыбедь – сестра трех легендарных братьев – Кия, Щека и Хорива, основателей Киева

Миллер, Герхард Фридрих (1705-1783) – российский историограф немецкого происхождения, член Петербургской АН, считается одним из основателей норманнской теории

Мстислав Владимирович Великий (1076-1132 – даты жизни) – князь Новгородский (1088-1095: 1095-1117), князь Ростовский (1093-1095), князь Белгородский (1117-1125), Великий князь Киевский (1125-1132), сын древнерусского князя Владимира Мономаха и английской принцессы Гиты Уэссекской

Мстислав Владимирович Храбрый (Удалой, Тмутараканский) (983-1036 – даты жизни) - князь тмутараканский(1010-1036) и черниговский(1024-1036), сын Владимира Красное Солнышко, противник Ярослава Мудрого на Великокняжеский Киевский престол

Мокошь – восточнославянское женское божество плодородие, перешедшее в славянские поверья из угро-финских племен

Нестор (ок. 1056-1114) – древнерусский летописец конца XI-начала XII вв., монах Киево-Печерского монастыря, традиционно считается одним из авторов «Повести Временных Лет»

Никифор II Фока (912-969) – военачальник, затем византийский император (963-969), нанял киевского князя Святослава для разгрома Дунайской Болгарии

Олег (879-912) – князь новгородский и с 882 года Великий князь Киевский, основатель Киевской Руси, объединил Киев и Новгород, заключил самый выгодный для домонгольской Руси торговый договор с Византией

Олег Святославич (970-977) – князь древлянский, средний сын Святослава Игоревича

Олег Святославич Черниговский (1053-1115 – даты жизни) – князь Волынский (1073-1076), князь Тмутараканский (1083-1094), князь Черниговский (1094-1096), князь новгород-северский (1097-1115) – четвертый сын Святослава Ярославича, участвовал в междоусобной борьбе против Владимира Мономаха, участник Любеческого съезда князей 1097 г.

Ольга (890-969 – даты жизни; 945-962 – Великое княжение Киевское) – княгиня, регентша при малолетнем Святославе Игоревиче, одна из первых приняла христианство, устроила регламентацию дани

Ольбег – сын переяславского воеводы Ратибора, убивший в 1095 г. половецкого хана Итларя.

Пайпс, Ричард (1923) – американский ученый, доктор исторических наук, профессор Гарвардского университета, сторонник норманнской теории.

Перун – верховный языческий восточнославянский бог грома и молнии

Радим – согласно «ПВЛ» , легендарный князь, первопредок восточнославянского племенного союза радимичей.

Ратибор – переяславский посадник, уговорившие Владимира Мономаха истребить половецких ханов Итлара и Кытана, когда те в 1095г. явились в Переяславский удел для ведения переговоров

Рогнеда (960-1000) – княжна полоцкая, жена Владимира Красное Солнышко

Роман IV Диоген – византийский император в 1067-1071 гг.

Ростислав Владимирович (1038-1067 – даты жизни) – князь ростовский (?-1057), Волынский (1057-1064) и Тмутараканский (1064-1066), сын Владимира Ярославича, внук Ярослава Мудрого, был исключен из числа претендентов на великое княжение.

Ростислав Всеволодович (ум. 1093) – князь переяславский (1078-1093), младший сын Всеволода Ярославича, сводный брат Владимира Мономаха. Утонул в 1093 г. во время отступления на р. Стугне после битвы с половцами.

Рыбаков, Борис Александрович – советский археолог и историк, академик РАН, сторонник антинорманнской теории

Рюрик (862-879 – князь новгородский) – варяг, основатель русской княжеской династии Рюриковичей, летописный основатель государственности Руси

Сварог – у древних славян бог небесного Огня

Свенельд – воевода варяжского происхождения X века в Киевской Руси, играл ведущую роль в политической жизни Руси. Убийство его сына Люта стало поводом для начатия междоусобной борьбы Ярополка Киевского и Олега Древлянского

Святополк Владимирович (979-1019 – даты жизни) – князь туровский (с 988 г.), великий князь киевский в 1015-1016 и 1018-1019, получил прозвище «Окаянный» за убийство своих братьев Бориса и Глеба

Святополк Изяславич (1050-1113) – сын Изяслава Ярославича, князь полоцкий (1069-1071), князь новгородский (1078-1088), князь туровский (1088-1093), и Великий князь Киевский (1093-1113). Участвовал в Любеческом и Долобском съезде князей, неоднократно ходил на половцев (1093 0 битва на р. Стугне).

Святослав (942-972 – даты жизни; 962-972 – Великий князь Киевский) – великий князь киевский, известен своими военными походами: разгром Хазарии, походы на Волгу, два Дунайский похода, подчинил вятичей

Святослав Владимирович (ум. 1114) – князь смоленский (до 1113), переяславский (1113-1114), один из старших сыновей Владимира Мономаха, в возрасте 10 лет он был пленен половецкими ханами Итларом и Китаном, когда те напали на Переяславский удел Владимира Мономаха

Святослав Ольгович (ум. 15 февраля 1164) – князь новгородский (1136-1138; 1140-1141), Курский (1138-1139), Стародубский и Белгородский (1141-1146), Новгород-Северский (1146-1157), Черниговский (1157-1164), туровский (1149-1151)Ю сын черниговского князя Олега Святославича (Гориславича), был женат на дочери половецкого хана Аепы.

Святослав Ярославич(1027-1076 – даты жизни) – третий сын Ярослава Мудрого и Ирины, шведской принцессы Ингегерды, князь Черниговский (1054-1073) и Великий князь Киевский (1073-1076).

Симаргл – у восточных славян – бог подземного мира, перешел из верований угро-финских народов

Синеус – легендарный князь, правивший в Белоозере, родной брат Рюрика

Славята – переяславский боярин. Был инициатором убийства половецких ханов Итларя и Кытана, приехавших на переговоры к Владимиру Мономаху

Соловьев, Сергей Михайлович (1820-1979) – русский историк, профессор и ректор Московского университета, академика Императорской Санкт-Петербургской Академии наук по отделению русского языка и словесности, тайный советник, сторонник норманнской теории

Стрибог – восточнославянский языческий бог ветра

Судислав Владимирович – князь Псковский (1014-1063), сын Владимира Красное Солнышко. Во времена правления Ярослава Мудрого жил в заточении

Трувор – легендарный князь, правивший в Изборске в IX в., брат Рюрика

Феодосий Печерский (1008-1084) – православный монах XI, святой Русской церкви, почитаемый в лике преподобного, один из основателей Киево-Печерской лавры, ученик Антония Печерского

Хорив – согласно «ПВЛ», имя одного из легендарных братьев наряду с Кием и Щеком, основателей Киева

Хорс – в древнерусской языческой мифологии бог солнца, перешел от угро-финских народов

Шлецер, Август Людвиг (1735-1809) – российский и германский историк, публицист и статистик, сторонник норманнской теории.

Щек – по преданиям князь в племенном объединении полян, основатель (совместно с Кием и Хоривом) трех поселений, позже составивших город Киев

Шурукан (Шарукан), хан – половецкий хан. Разгромил объединенные русские силы в битве на р. Альте в 1068 г. В 1107 вместе с ханом Боняком совершил набег на Русь.

Юрий Долгорукий – князь Ростово-Суздальский (1113-1149; 1151-1157), великий князь Киевский (1149-1151; 1155-1157), сын Владимира Мономаха, традиционно считается основателем Москвы, был женат на дочери половецкого хана Аепы

Ярило – восточнославянский языческий бог плодородия

Ярополк Владимирович (1082-1139 – даты жизни) – князь переяславский (1114-1132), великий князь Киевский (1132-1139), сын Владимира Мономаха, участвовал совместно с отцом в походе на половцев 1111 г. При нем Киевская Русь как единое государство распалась.

Ярополк Святославич (972-978 – Великое княжение Киевское) – великий князь киевский, старший сын Святослава Игоревича

Ярослав Мудрый (978-1054 – даты жизни; 1016-1018, 1019-1054 – Великие княжения Киевские) – великий князь Киевский, основатель первого письменного русского законодательства «Русская Правда»

Князья

Киевские:

Рюрик (862-879); Олег (879-912); Игорь (912-945); Ольга (945-962); Святослав (962-972); Ярополк Святославич (972-980); Владимир Красное Солнышко (980-1015); Святополк Владимирович (1015-1016); Ярослав Владимирович Мудрый (1016-1018); Святополк Владимирович (1018-1019); Ярослав Владимирович Мудрый (1019-1054); Изяслав Ярославич (1054-1068); Всеслав Брячиславич (1068-1069); Изяслав Ярославич (1069-1073); Святослав Ярославич (1073-1076); Всеволод Ярославич (январь – июль 1077); Изяслав Ярославич (1077-1078); Всеволод Ярославич (1078-1093); Святополк Изяславич (1093-1113); Владимир Всеволодович Мономах (1113-1125); Мстислав Владимирович Великий (1125-1132)

§1 Восточные славяне в древности

Восточные славяне (до Киевской Руси)

Этапы

До 2 тысячелетия до н.э.: Индоевропейские племена (Большая часть Европы и Азии)

2 тысячелетие до н.э.: Балтославянские племена (Выделились из индоевропейских племен и заняли Центральную и Восточную Европу)

V век до н.э.: Разделение на балтов и славян (Славяне: от Днепра до реки Одер, от Карпатских гор до реки Припять)

V век н.э.: Разделение славян на восточных, западных и южных (Разделение на 3 ветви произошло в ходе расселения славян от Черного до Балтийского морей)

VI-VIII века: Восточные славяне заселили территорию от озера Ильмень на севере до Причерноморья на юге; от Карпатских гор на западе и до реки Волги на востоке.

Происхождение и расселение древних славян

Происхождение славян.

Славяне относятся к одной из самых многочисленных групп индоевропейских народов. По мере расселения индоевропейцев по Европе и Азии их единство распадалось. Как самостоятельные народы начали свое существование древние арии, иранцы, армяне, греки, латины, кельты, балты (народы летто-летовской группы) и славяне. Изучая этногенез славян, ученые сталкиваются с проблемой определения славянской прародины, спорят о времени формирования славянства как славянского народа

Прародина древних славян.

В XIX веке многие западные и российские историки в вопросе о прародине славян шли за Нестором, автором первой русской летописи «Повесть временных лет», который выводил всех славян с Подунавья, из Панонии и Норека, эту же версию разделяют и многие ученые XX столетия. Предположение об азиатском происхождения славян устарело еще в XIX веке. Современная наука располагает прародину славян на пространстве от Вислы до среднего течения Днепра

Области расселения славян

Три ветви славян

Западные славяне – поляки, чехи, словаки, балтийский славяне, лужитские сербы, кащубы

Южные славяне – болгары, сербы, хорваты, словенцы, черногорцы, боснийцы, македонцы

Восточные славяне древнерусская народность, в современном мире – русские, украинцы, белорусы

Восточно-Европейская равнина до массовой славянской колонизации

Юг Восточно-Европейской равнины

В начале нашей эры у Южного Днепра, в степных районах Крыма и Северного Причерноморья кочевали ираноязычные потомки скифов и сарматов (аланы и другие), в городах Северного Причерноморья жили греки. В III-IV вв. к Причерноморью прорвались германцы-готы, потеснившие прежних хозяев. В конце IV-начале V вв. началось вторжение азиатских племен во главе с тюрками – гуннами, а в VI-VII вв. в Причерноморье появились авары.

Хазария

В конце VII века в низовьях Волги тюрки-хазары образовали свое мощное государство – Хазарский каганат, во главе с монархом – каганом. Хазарская социальная верхушка были иудеями. Основным занятием хазар была международная торговля. Население юга Восточно-Европейской равнины попало в различные формы зависимости от хазар. Постепенно благодаря военной и торговой активности хазар первобытные регионы северо-восточной Европы оказались втянутыми в международную торговлю того времени, там появились серебряные восточные монеты, а меха, рабы, кость морского зверя и иные товара северо-востока потекли на юг при посредничестве хазар.

Население лесных районов Восточно-Европейской равнины.

Самые большие по площади территории Восточно-Европейской равнины занимали угро-финские племена, занявшие территорию от Финского залива до Поволжья и Приуралья: чудь, нарова, ижора, ямь, корела, мурома, весь, пермь, меря, чермисы, мордва. Помимо угро-финского населения в верховья Оки и Днепра обитали некоторые балты – племена летто-летовской группы. Их образ жизни и уровень социально-экономического развития напоминали угро-финский.

Плотность угро-финского населения была крайне низкой, так как территория была покрыта непроходимыми лесами, болотами, паутиной крупных и мелких рек. Сухопутные дороги отсутствовали, а передвигаться здесь можно было в основном водными путями на ладьях и лодках. Малолюдные села, отстоявшие друг от друга на десятки километров, располагались на берегу рек и озер. Столкновения между угро-финскими племенами и их соседями случились редко, поэтому древние писатели называют угро-финнов самым миролюбивым народом. В общественных отношениях господствовал его строй, с присущими ему равенством, народными собраниями, выборностью старейшин и вождей.

Здешние племена были бедны и жили преимущественно промыслами: охотой, рыбалкой и собирательством. Были они и знакомы с простейшими видами земледелия, держали домашний скот, но для развития этой отрасли сельского хозяйства климат Восточно-Европейской равнины был суров: период, пригодный для сельскохозяйственных работ составлял 4-6 месяцев, почвы не отличались плодородием, землю зачастую приходилось отвоевывать у леса. На севере-западе иногда шли обильные дожди, вызывавшие наводнения, а на юге, где начинается плодородный чернозем, нередко случались засухи.

Славянская колонизация земель Восточно-Европейской равнины

Этапы массового расселения славян

Вначале славяне заселили территории, протянувшиеся с севера на юг вдоль великого торгового пути «из варяг в греки». Путь насчитывал около 3 тысяч км. Особенно сложными его участками были волоки – места водораздела северных и южных рек, где путешественникам приходилось волочь корабли по суши около 20-30 км. Опасными были также пороги на Волхве и нижнем течении Днепров. Некоторые из них приходилось обходить по суше, кроме того, у порогов торговцев поджидали искатели военной добычи – кочевники

Путь из варяг в греки: Финские залив – Нева -Ладожское озеро – Волхов – Ловать – (волок) - Днепр – Черное море – пролив Босфор – Мраморное море – пролив Дарданеллы – Эгейское море

Особенности славянской колонизации

В отличие от племен, заселивших территории бывшей Римской империи, с благоприятными природными условиями и культурным античным опытом, восточные славяне попали на территории с суровым климатом и без каких-либо достижений цивилизации. В итоге было изначально запрограммировано более медленное социально-экономическое и политическое развитие восточнославянского мира по сравнению со странами Западной Европы

Неравномерность природных условий и уровня развития населения.

Колонизация носила мирный характер, так как земли хватало на всех

Некоторые племена подверглись ассимиляции, шел процесс культурных заимствовании

Восточнославянские племена по «Повести временных лет»

Повесть временных лет упоминает более десятка восточнославянских племен: бужане (волыняне), уличи, тиверцы, древляне, поляне, северяне, хорваты, радимичи, вятичи, дряговичи, кривичи, полочане, ильменские словене. Каждое племя жило своим княжением, имело свой центр, представлявший собой укрепленное частоколом и валом поселение – городище.

Общественный строй и хозяйство восточных славян

Хозяйство

Хозяйство славян было натуральным. Скотоводство и промысли играли подсобную роль. Главным занятием являлось земледелие. На севере было распространено подсечно-огневное земледелие, а на юге – пашенное земледелие с перелогом.

По мере улучшения инвентаря урожаи становились богаче, люди стали получать не только необходимый для жизни продукт, но и излишки. Перераспределение излишков провоцировало войны, грабежи, возникновение рабства

Родовая община

Родовой общиной у славян назывались несколько поколений: деды, отцы, внуки, правнуки, составлявшие большую семью. Это был союз оснований на коллективном труде, коллективном потреблении, коллективной собственности на землю и орудия труда и охоты, на социальном равноправии.

Соседская (территориальная) община (Вервь)

В соседской общине жили и родственники, и просто соседи. Земля и угодья принадлежали всей общине, но каждая семья имела свой надел на общинном поле и вела на нем индивидуальное хозяйство. Собранный с пахотного надела урожай и припасы, заготовленные во время промысловой деятельности, являлись частной собственностью семьи.

Во главе соседской общины стояли выборные старейшины. Несколько общин часто объединялись в племя. Родственные племена составляли племенные союзы

Имущественное и общественное неравенство. Организация управления.

Появление частной собственности формировало возникновение имущественного и общественного неравенства. Основную массу населения составляли свободные общинники, но имелись также и рабы (челядь), которыми чаще всего становились военнопленный или попавшие в долги. Челядь наряду с мехом, воском и медом была ходовым товаром. К IX в. также сформировалась социальная элита - родоплеменная знать, называвшаяся нарочитой чадью, к которой относились князья, их родичи, воины-дружинники, старейшины родов и вервей.

Князья и нарочитая чадь играли важную роль во внутриплеменной жизни. Во-первых, именно они совершали военные набеги на соседние народы и в дальние страны. Во-вторых, они поддерживали порядок и безопасность: разрешали споры между общинами, судили людей, вступали в переговоры с соседями, отражали натиск иноплеменников. За это соплеменники платили им дань, прообраз будущих государственных налогов, которая позволяла князю содержать дружину и выполнять разнообразные общественные функции.

Главным органом власти в племенах являлось вече (народное собрание). На вече допускались все свободные мужчины. Восточные славяне не имели писаных законов. Суд вершился с опорой на традиции и нормы морали, которые составляли так называемое обычное право, или Закон Русский.

Религия восточных славян

Верования

В верованиях восточных славян господствовал политеизм (многобожие). Наиболее древними были культы почитания предков (чуров) и прародителя рода (пращура). В основном боги олицетворяли силы природы, например мать Сыра-земля, бог солнца – Ярило, ветер – Стрибог, покровитель домашних животных – Велес. Князья и нарочитая чадь больше почитали бога грома и молнии – Перуна. Многие божества были заимствованы славянами у ассимилированных или соседних народов.

Многие языческие представления и обряды были жестоки. Убийство было почетным делом. С умершими знатными людьми хоронили их наложниц-рабынь и жен. Перуну приносили в жертву людей.

Молились славяне у рек и в священных рощах. Там чаще всего археологи обнаруживают остатки славянских языческих святилищ – капищ и требищ. Языческими жрецами были волхвы. В честь своих богов славяне справляли различные праздники. Одним из языческих праздников, доживших до нашего времени, является Масленица.

Обычаи

В семейных отношениях господствовало многоженство. Обычая называть соплеменников по личным именам не было. Родичи обращались друг к другу по степени родства. Этим можно объяснить многочисленность русских терминов, передающих различные нюансы родства – дядя, стрый, племянник – сыновец, свекровь - теща и т.д. Помимо степеней родства роль имен в древности играли также клички.

Свято почитали древние славяне обычай кровной мести. За любой вред, нанесенный человеку, обязательно следует месть его рода. За убийство своего человека родичи всегда мстили убийством виновного или его соплеменников. Кровная месть была позитивным обычаем, который помогал сдерживать жесткость и произвол в обществе, лишенном центральной власти, была средством поддержания справедливости. Месть почиталась священным правом и долгом. Человек, не отомстивший за обиду, нанесенную его родичам, был презираем окружающими

Центры зарождения государственности у восточных славян

Борьба с кочевыми народами и варягами.

Хазары – древляне, поляне, северяне, радимичи и вятичи платили дань хазарам. Дань эта выплачивалась регулярно в течение длительного времени, до разгрома хазаров Святославом

Мадьяры – южный край восточных славян пострадал от воинственных угров – мадьяр, или венгров, когда те в IX в. переселялись из Азии в Центральную Европу

Волжско-Камская Булагрия – государство на Средней Волге, образованное ханом Батбаем

Дунайская Болгария – государство на Дунае, образованное ханом Аспарухом

Варяги – в 859 г. варяги обложили данью кривичей, ильменских словен и ряд угро-финских племен, но уже в 862 г. они были прогнаны за море

Новгород

В конце IX в. между племенами кривичей, чуди и словен началась междоусобная война. Очевидно, племена оспаривали друг у друга старшинство и власть, и только некая третья нейтральная по отношению ко всем сила могла разрешить этот вопрос. Роль такой силы сыграли приглашенные варяги – Рюрик, Синеус и Трувор в 962 году. Историки полагают, что Рюрик был историческим лицом, а вот его братья – персонажи вымышленные. В рассказе о призвании варягов впервые употреблен термин «русь»

Киев

На юге у полян сначала властвовали коренные князья, потомки легендарных сонователей Киева – Кия, Хорива и Щека. Около 863 г. в Киеве появились Аскольд и Дир. По некоторым версиям они были бывшими дружинниками Рюрика, по другим – потомки Кия, Хорива и Щека. При Аскольде и Дире поляне прекратили платить дань хазарам и успешно воевали с кочевниками.