- •1. Ферменты. Понятие. Строение. Понятие об активном центре. Коферменты.

- •2. Обмен фенилаланина и тирозина. Синтез катехоламинов, тироксина, меланинов. Биологическое значение.

- •Вопрос 1:

- •Вопрос 2:

- •Билет № 2

- •1. Обратимое и необратимое ингибирование ферментов, ферментные яды. Примеры.

- •2. Воздействие факторов физической природы на организм человека.

- •Вопрос 1:

- •1. Конкурентное ингибирование

- •1. Специфические и неспецифические ингибиторы

- •Вопрос 2:

- •Билет № 3

- •1. Конкурентное ингибирование. Принцип. Примеры. Пути реактивации ферментов при конкурентном ингибировании.

- •2. Гемоглобин. Синтез гема. Транспорт кислорода и со2. Типы и функциональные формы гемоглобина. Гемоглобинопатии.

- •Вопрос 1:

- •Вопрос 2:

- •Билет № 4

- •1. Понятие об аллостерических ферментах. Особенности строения и регуляции. Примеры.

- •2. Компоненты гуморального врожденного иммунитета. Механизмы защитного действия.

- •Вопрос 1:

- •Вопрос 2:

- •Билет № 5

- •1. Дезаминирование аминокислот. Обезвреживания аммиака. Токсичность аммиака.

- •2. Иммуноферментный анализ. Принцип. Применение для идентификации микроорганизмов.

- •Вопрос 1:

- •Вопрос 2:

- •Билет 6.

- •1.Оксидоредуктазы. Строение коферментов. Биологическая роль.

- •2. Биогенные амины как нейромедиаторы (катехоламины, серотонин, гамк, гистамин), их метаболизм. Нарушение обмена биогенных аминов при психических заболеваниях.

- •Вопрос1:

- •Вопрос 2:

- •Билет № 7

- •1. Общие принципы взаимодействия регуляторов с клетками-мишенями. Сигнальные пути.

- •2. Катаболизм гема, образование желчных пигментов. Нарушение обмена билирубина.

- •Вопрос 1:

- •1. Передача гормональных сигналов через мембранные рецепторы

- •2. Передача сигналов через внутриклеточные рецепторы

- •3. Передача сигналов через рецепторы, сопряжённые с ионными каналами

- •Вопрос 2:

- •Билет № 8

- •1. Факторы, определяющие нормальный уровень ферментативной активности биологических жидкостей. Причины, приводящие к изменению количества и активности ферментов в биологических жидкостях.

- •2. Воздействие факторов биологической природы на организм человека.

- •Вопрос 1:

- •Вопрос 2:пока засекречен Билет № 9

- •1. Окислительное декарбоксилирование пировиноградной кислоты. Характеристика мультиферментного комплекса пируватдегидрогеназы. Значение процесса.

- •2. Биохимические механизмы токсичности металлов (Pb, Cd, Hg).

- •Вопрос 1:

- •Вопрос2:пока засекречен Билет № 10

- •Вопрос 1:

- •Вопрос2:

- •Билет № 11

- •2. Классы иммуноглобулинов, классификация, функции в иммунном ответе. Клонально-селекционная теория синтеза антител.

- •Вопрос1:

- •Вопрос 2:

- •Билет № 17

- •Гормоны щитовидной железы. Тироксин и трийодтиронин. Строение, метаболизм. Механизм действия на клетки-мишени. Влияние на обмен веществ.

- •Фотометрический метод определения содержания аналитов и активности ферментов в биологических жидкостях. Принцип метода.

- •Вопрос 1:

- •Вопрос 2:пока засекречен Билет № 18

- •1 Регуляция уровня глюкозы в крови.

- •2 Витамин а. Потребность, источники, условия всасывания, транспорт. Биохимические функции. Признаки недостаточности.

- •Вопрос 1:

- •Вопрос 2:

- •Билет № 19

- •1. Глюконеогенез. Характеристика основных стадий, субстраты глюконеогенеза, регуляция, значение.

- •2. Метаболизм этанола. Биохимические механизмы токсического действия этанола.

- •Вопрос 1:

- •А. Реакции глюконеогенеза

- •1. Образование фосфоенолпирувата из пирувата - первая из необратимых стадий глюконеогенеза

- •2. Гидролиз фруктозо-1,6-бисфосфата и глюкоза-6-фосфата

- •3.Энергетический баланс глюконеогенеза из пирувата

- •Вопрос 2:

- •1. Синтез гликогена. Ход процесса, регуляция. Биологическое значение.

- •2. Витамины рр и в2. Потребность, источники. Коферментные формы и биохимические функции. Признаки недостаточности.

- •Вопрос 1:

- •Вопрос2:

- •Билет № 21

- •1. Глюкоза-6-фосфат – ключевое соединение в обмене углеводов. Источники и пути использования глюкозо-6-фосфата в клетке.

- •2. Основные этапы биосинтеза нуклеотидов. Биологическая роль. Антиметаболиты – ингибиторы процесса.

- •Вопрос 1:

- •Билет № 22

- •1. Распад гликогена. Регуляция. Биологическое значение. Гликогенозы.

- •2. Репликация. Основные этапы. Биологическая роль процесса.

- •Вопрос 1:

- •Вопрос 2:

- •1 Этап репликации: инициация

- •2 Этап репликации: элонгация

- •3 Этап репликации: терминация

- •Билет № 23

- •1. Молекулярная организация биологических мембран. Трансмембранный перенос веществ.

- •2. Структурная организация монооксигеназной системы окисления. Семейства цитохрома р450. Основные реакции, катализируемые изоферментами цитохрома р450.

- •Вопрос 1:

- •2. Трансмембранная асимметрия липидов

- •3. Жидкостность мембран

- •1. Первично-активный транспорт

- •2. Вторично-активный транспорт

- •Вопрос 2:

- •1. Основные ферменты микросомальных электронтранспортных цепей

- •2. Функционирование цитохрома р450

- •3. Свойства системы микросомального окисления

- •Билет № 24

- •1. Инсулин. Синтез. Механизм действия на клетки-мишени. Физиологические эффекты.

- •2. Переваривание белков и всасывание аминокислот. Биохимическая ценность белков.

- •Вопрос 1:

- •1. Инсулин. Строение, синтез и секреция

- •2. Биологические функции инсулина

- •3. Механизм действия инсулина

- •Вопрос 2:

- •1. Образование и роль соляной кислоты

- •2.Механизм активации пепсина

- •Билет № 25

- •1. Переваривание липидов. Всасывание. Роль желчи. Нарушение процессов переваривания и всасывания липидов.

- •2. Транскрипция. Основные этапы, регуляция, значение. Посттрансляционный процессинг белка.

- •Вопрос 1:

- •Вопрос 2:

- •Билет №26

- •Вопрос 1:

- •Использование холестерина в организме

- •Вопрос 2:

- •Билет № 27

- •Вопрос 1:

- •Вопрос 2:пока засекречен Билет № 28

- •Вопрос 1:

- •Вопрос 2:

- •Билет № 30

- •1. Метаболизм кетоновых тел. Роль кетоновых тел в норме и патологии.

- •2. Трансляция. Основные этапы. Антибиотики – ингибиторы трансляции.

- •Вопрос 1:

- •Вопрос 2:

- •Билет № 31

- •1. Депонирование и мобилизация триацилглицеринов. Регуляция.

- •2. Метаболическая биотрансформация ксенобиотиков. Реакции I фазы метаболизма.

- •Вопрос1:

- •Вопрос 2:

- •1. Основные ферменты микросомальных электронтранспортных цепей

- •2. Функционирование цитохрома р450

- •3. Свойства системы микросомального окисления

- •Билет № 32

- •Вопрос 1:

- •Вопрос2:

- •Билет № 33

- •1. Липолиз. Регуляция, значение. Бетта-окисление высших жирных кислот. Энергетическая

- •2. Витамин д. Потребность, источники, метаболизм. Биохимические функции.

- •Вопрос 1:

- •Вопрос 2:

- •Билет № 34

- •1. Биосинтез высших жирных кислот. Характеристика мультиферментного комплекса пальмитат-синтетазы. Значение процесса.

- •Вопрос 1:

- •1. Синтез пальмитиновой кислоты

- •2. Регуляция синтеза жирных кислот

- •3. Синтез жирных кислот из пальмитиновой кислоты

- •Вопрос 2:

- •Билет № 35

- •1. Эссенциальные жирные кислоты как предшественники синтеза эйкозаноидов. Простагландины, их биологическая роль.

- •2. Биохимические основы канцерогенеза.

- •Вопрос 1:

- •Вопрос 2:

- •Билет № 36

- •1. Синтез нсi и его регуляция. Роль соляной кислоты в переваривании белков.

- •2. Система «ренин-ангиотензин-альдостерон», вазопрессин. Функции.

- •Вопрос 1:

- •1. Образование и роль соляной кислоты

- •2.Механизм активации пепсина

- •3.Возрастные особенности переваривания белков в желудке

- •4. Нарушения переваривания белков в желудке

- •Вопрос 2:

- •1. Синтез и секреция антидиуретического гормона

- •2. Механизм действия

- •3. Несахарный диабет

- •1. Механизм действия альдостерона

- •2. Роль системы ренин-ангиотензин- альдостерон в регуляции водно-солевого обмена

- •3. Восстановление объёма крови при обезвоживании организма

Вопрос2:пока засекречен Билет № 10

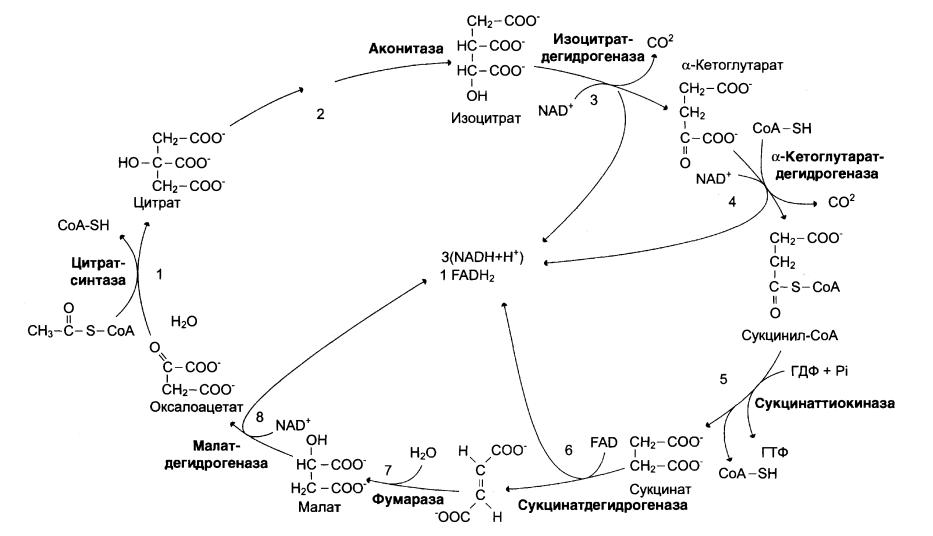

1. Цикл трикарбоновых кислот. Ход процесса, регуляция, значение.

2. Витамин В6. Источники, потребность. Строение и биохимические функции. Признаки недостаточности.

Вопрос 1:

Цикл лимонной к-ты (цикл трикарбоновых кислот) – заключительный этап катаболизма, в котором углерод ацетильного остатка ацетил-КоА окисляется до 2 молекул СО2. Атомы водорода, освобождающиеся в окислительно-восстановительных реакциях, доставляется в ЦПЭ при участии NAD- и FAD-зависимых дегидрогеназ, в результате чего происходят синтез воды окислительноефосфорилирование АДФ. Связь между атомами углерода в ацетил-КоА устойчива к окислению.

Последовательность комплексов реакций цитратного цикла

Образование цитрата

В реакции образования цитрата углеродный атом метильной группы ацетил-КоА связывается с карбонильной группой оксалоацетата; одновременно расщепляется тиоэфирная связь и освобождается коэнзим А. реакция сопровождается потерей большого количества энергии в виде теплоты. Катализирует реакцию цитратсинтаза, фермент, локализованный в матриксе митохондрий.

Превращение цитрата в изоцитрат.

Вторая реакция цитратного комплекса – обратимое превращение цитрата в изоцитрат. Фермент, катализирующий эту реакцию, назван аконитазой по промежуточному продукту, цис-аконитовой кислоте, которая предположительно образуется в реакции. Однако это соединение не обнаруживается в свободном виде, так ка не отделяется от активного центра фермента до завершения реакции.

Окислительное декарбоксилированиеизоцитрата.

Эту реакцию катализирует изоцитратдегидрогеназа. Существует 2 формы изоцитратдегидрогеназы: одна содержит в качестве кофермента NAD+, вторая – NADP+. Над-зависимый фермент локализован в митохондриях и участвует в ЦТК; в результате действия этого фермента на изоцитрат образуется альа-кетоглутарат.

Ракция катализируемая над-зависимой изоцитратдегидрогеназой,-самая медленная реакция цитратного цикла. АДФ –аллостеричесийактиватор фермента.

Окислительное декарбоксилирование альфа-кетоглутарата.

В этой реакции альфа-кетоглутаратподвнргается окислительному декарбоксилированию с образованием в качестве конечных продуктов сукцинил-КоА, СО2, и NADH+H+. В результате этой реакции образуется сукцинил-КоА.

Реакция катализирует альфа-кетоглутаратдегидрогеназный комплекс, который по структуре и функциям сходен с пируватдегидрогеназным комплексом(ПДК). Подобно ПДК, он состоит из 3 ферментов: альфа-кетоглутаратдеарбоксилаза, дигидролипоилтранссукцинилазы и дигидролипоилдегидрогеназы. Кроме того, в этот ферментный комплес входят 5 коферментов: тиаминдифосфат, кофермент А, липоевая к-та, NAD+, FAD. Существенное отличие этой ферментной системы от ПДК- то, что она не имеет сложного механизма регуляции. В частности, в этом комплексе отсутствуют регуляторные субъединицы. Равновесие реакции окислительного декарбоксилирования альфа-кетоглутарата сильно сдвинуто в сторону образования сукцинил-КоА. И ее можно считать однонаправленной.

Превращение сукцинил-КоА в сукцинат.

Сукцинил-КоА-высокоэнергетическое соединение. В митохондриях разрыв тиоэфирной связи сукцинил-КоА сопряжен с реакцией фосфорилирования ГДФ до ГТФ. Эту сопряженную реакцию катализирует сукцинаттиокиназа. Промежуточный этап реакции-фосфорилирование молекулы фермента по одному из гистидиновых остатков активного центра. Затем остаток фосфорной кислоты присоединяется к ГДФ с образованием ГТФ.

С ГТФ концевая фосфатная группа может переноситься на АДФ с образованием АТФ; эту обратимую реакцию катализирует нуклеозиддифосфаткиназа. ГТФ+АДФ↔ГДФ+АТФ.

Дегидрирование скуцината.

Образовавшийся на предыдущем этапе сукцинат превращается в фумарат под действием сукцинатдегидрогеназы. этот фермент-флавопротеин, молеула которого содержит прочно связанный кофермент FAD.

Сукцинатдегидрогеназа прочно связана с внутренней митохондриальной мембраной.

Образование малата из фумората.

Образование малата происходит при участии фермента фумаратгидратазы. Более известен какфумараза.

Фумараза-олигомерный белок, состоящий из 4 идентичных полипептидных цепей. Он расположен в матриксе митохондрий.Фумаразу относят к ферментам с абсолютной субстратной специфичностью: она катализирут гидратацию только транс-формуфумарата.

Дегидрирование малата.

В заключительной стадии цитратного цикла малатдегидрируетя с образованием оксалооцетата. Реакцию катализирует NAD-зависимая малатдегидроеназа, содержащаяся в мартиксе митохондрий.

Малатдегидрогензаный реакции сильно сдвинуто влево. Тем не менее, в интактных клетках эта реакция идет слева направо, потому что продукт реакции, оксалоацетат, активно используется в цитратсинтазнореакции.вцитозоле содержится изоформамалатдегидрогеназы, также NAD-зависимая, но не принимающая

Участия в цитратном цикле. Обе формы малатдегидрогеназы-димеры.