- •Конспект лекцій

- •Содержание

- •Лекция №1.

- •План лекции

- •Назначение и состав судовой энергетической установки

- •2.Преобразование энергии в сэу

- •3.Классификация сеу

- •Вопросы для самоконтроля:

- •Литература:

- •Лекция №2.

- •План лекции

- •2.Классификация и основные показатели котельных установок

- •3.Строение водотрубных котлов с естественной циркуляцией и их системы

- •4.Котлы с принудительной циркуляцией

- •5.Вспомогательные и утилизационные котельные установки

- •6.Автоматическое регулирование и управление котельными установками

- •7.Питательная вода для котлов и её очищение

- •8.Основы и правила эксплуатации

- •Вопросы для самоконтроля:

- •Література

- •Лекция №.3.

- •План лекции

- •1.Состав паротурбинных установок.

- •3.Многоступенчатая турбина.

- •1.Состав паротурбинных установок.

- •2.Устройство и принцип действия ступени турбины активного и реактивного типа.

- •3.Многоступенчатая турбина.

- •Вопросы для самоконтроля:

- •Литература

- •Лекция №.4

- •План лекции

- •2.Регулирование мощности пту.

- •3.Реверсирование и защита паровых турбин

- •Вопросы для самоконтроля

- •Литература

- •Лекция №.5

- •План лекции

- •1.Принципиальная схема и эксплуатационные показатели современных судовых гту.

- •2.Устройство и основы эксплуатации гту в составе сэу.

- •Вопросы для самоконтроля:

- •Литература

- •Лекция №6.

- •План лекции

- •2.Классификация и обозначение.

- •3.Индикаторняа диаграмма двс.

- •4.Основные показатели работы двс.

- •План лекции

- •1.Индикаторный, механический и эффективный кпд.

- •2.Смесеобразование и камеры сгорания.

- •3.Наддув

- •4.Утилизация тепловых потер

- •Вопросы для самоконтроля:

- •Литература

- •Лекция №.8

- •План лекции

- •1.Топливная система

- •2.Масляная система

- •3.Пуско-реверсивная система

- •4.Система охлаждения

- •5.Газораспределение и продувка

- •6.Системы дау дизельных установок, основные элементы

- •7.Автоматический контроль, сигнализация и защита

- •Вопросы для самоконтроля:

- •Литература

- •Лекция №.9.

- •План лекции

- •1.Основные показатели элементов пропульсивного комплекса.

- •2.Собственные характеристики главного двигателя: внешняя,

- •3.Винтовая характеристика.

- •4.Особенности эксплуатации дизельных установок с

- •Вопросы для самоконтроля:

- •Литература

- •Лекция №.10.

- •План лекции

- •1.Теплообменные аппараты

- •2.Насосы

- •3.Компрессоры

- •4.Сепараторы топлива, масел и сточных вод.

- •5.Принцип действия холодильной установки. Элементы холодильной установки

- •6.Основные типы и рабочие парамеирыы водоопреснительных установок

- •Вопросы для самоконтроля:

- •Литература

- •Лекция №.11.

- •План лекции

- •1.Рулевые и подруливающие приспособления. Системы управления

- •2.Якорно-швартовые приспособления.

- •3.Грузоподъёмные механизмы.

- •Вопросы для самоконтроля:

- •Литература

2.Устройство и принцип действия ступени турбины активного и реактивного типа.

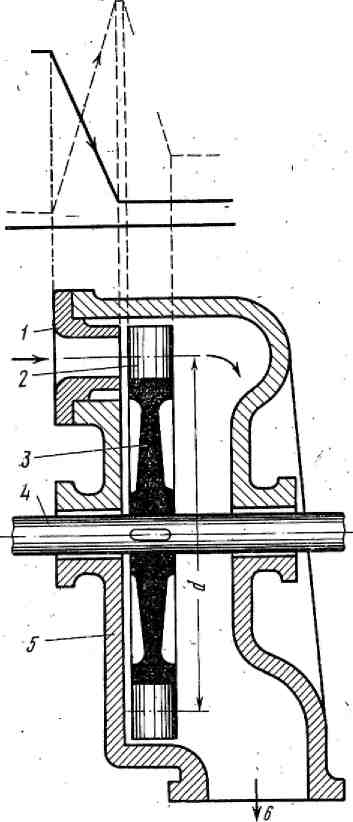

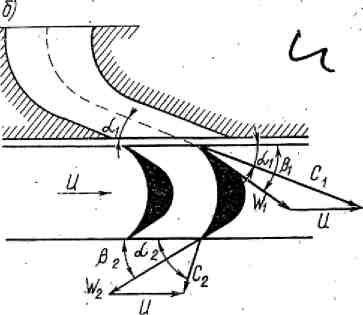

Схематический продольный разрез одноступенчатой активной турбины показан на рис, 12а, а профили направляющих аппаратов и рабочих лопаток, развернутые на плоскость - на рис. 12 б.

Диск 3 турбины с рабочими лопатками 2 (см. рис. 12 а), насаженный на вал 4, размещен в корпусе 5. Свежий пар (газ) поступает в направляющий аппарат 1, а отработавший пар (газ) выходит через патрубок 6.

Пар, который входит в направляющий аппарат (сопло) с начальной скоростью cвх, в результате расширения выходит из направляющего аппарата со значительной абсолютной скоростью c1 (см. рис. 12 б). При этом вектор скорости c1 наклонен под углом α1 к плоскости вращения диска. Лопатки движутся с окружной скоростью (м/с)

U=πdn/60

где d - диаметр ступени, измеряемый по середине высоты лопаток, м; п - частота вращения вала турбины, об/мин. Относительная скорость ω1 входа пара на рабочие лопатки равна геометрической разности скоростей с1 и и1; ее находят построением треугольника скоростей входа пара на лопатки. Относительная скорость входа пара на лопатки направлена под углом β1 к плоскости вращения диска. Очевидно, что этот угол должны иметь лопатки, чтобы пар входил в их каналы без удара. Пройдя канал без расширения, пар выходит из него под углом β2 к плоскости вращения диска с относительной скоростью w2,которая вследствие потерь на внутреннее трение при

д вижении

пара, несколько меньше

вижении

пара, несколько меньше

относительной скорости ω1 входа.

Давление

Скорость

В верхней части рис. 12 а представлены график изменения давления пара и график абсолютной скорости пара в активной ступени.

Давление

Рис.

12.

Одноступенчатая турбина и

профиль проточной части активной

ступени

величины ω 2, с которой пар покидает лопатки.

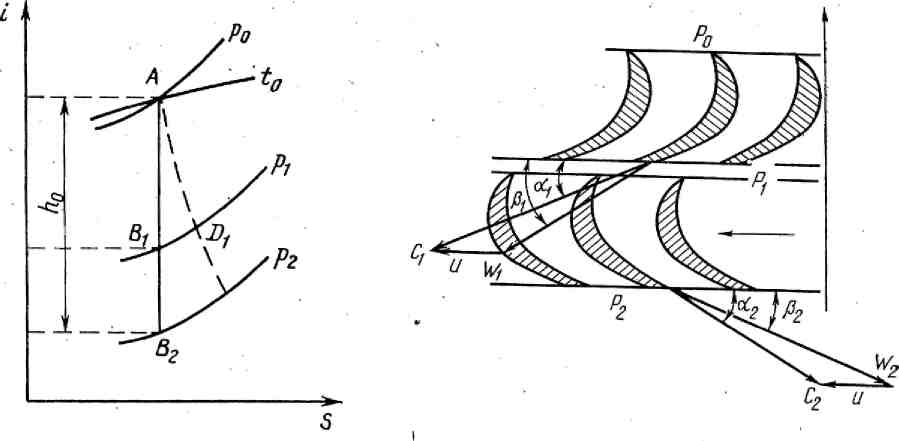

На рис. 13 показан в S—j-диаграмме процесс работы пара в реактивной ступени. Точка А на диаграмме соответствует начальному состоянию пара

Рис. 13. Диаграмма расширения Рис. 14. Профиль проточной

пара в реактивной ступени части реактивной ступени

перед направляющими лопатками, определяемому давлением р0 и температурой to.

В каналах направляющих лопаток пар расширяется до промежуточного давления р1 и выходит из направляющих лопаток с абсолютной скоростью c1 (м/с), определяемой из выражения

![]()

На рис. 14 показаны профили направляющих и рабочих лопаток реактивной ступени и треугольники скоростей. Треугольник скоростей входа при заданном угле α1 выхода пара из каналов направляющих лопаток позволяет определить относительную скорость ω 1 и угол β1 входа пара на рабочие лопатки. Энтальпия пара при входе на рабочие лопатки вследствие потерь в направляющем аппарате определяется точкой D1 на S—i-диаграмме (см. рис. 13).

В каналах рабочих лопаток происходит дальнейшее расширение пара, для чего канал делают суживающимся подобно каналам направляющих лопаток; при этом угол выхода β 2 меньше угла входа β1.

Расширение пара в каналах рабочих лопаток до конечного давления р2 обеспечивает увеличение относительной скорости до значения ω 2, которое превышает скорость ω1.

Из треугольника скоростей выхода пара видно, что, хотя относительная скорость увеличивается, абсолютная скорость его падает до величины с2. Степень реакции обычно составляет около 0,5, т. е. около половины всего располагаемого в ступени перепада теплоты перерабатывается в кинетическую энергию в каналах направляющих лопаток, а половина - в каналах рабочих лопаток. Это позволяет иметь приблизительно одинаковые профили каналов направляющего аппарата и каналов между рабочими лопатками. Ступени, работающие со степенью реакции 0,5, называются конгруэнтными.

Ступени, работающие со степенью реакции 0,1—0,15, обычно считают активными. В рабочих лопатках реактивной турбины всегда возникает осевое усилие, создаваемое разностью давлений по обе стороны лопаток.

Для наиболее полного использования на рабочих лопатках кинетической энергии пара нужно стремиться к достижению минимально возможной абсолютной скорости с2 при выходе пара с рабочих лопаток. Для этого необходимы определенные соотношения между скоростью пара при входе на рабочие лопатки и окружной скоростью. В одноступенчатых турбинах, где используется значительный перепад теплоты, для соблюдения наивыгоднейшего отношения окружной скорости к абсолютной скорости с1, равного для активных турбин 0,25—0,35, необходимы большие окружные скорости.

При больших окружных скоростях в одноступенчатых турбинах требуются большие диаметры дисков (часто недостижимые по конструктивным условиям) или большая частота вращения (до 20—30 тыс. об/мин). Турбины с такой частотой вращения невозможно использовать для непосредственного привода вала гребного винта или генераторов электрического тока.

Кроме того, изготовление турбинных дисков, работающих с высокими окружными скоростями и определяющих чрезмерные инерционные усилия, является сложным и дорогостоящим. В настоящее время в судовых турбинах окружные скорости, как правило, не превышают 250 м/с и лишь в некоторых конструкциях достигают 400 м/с и более.