- •1.Место экономической теории в системе наук. Позитивная и нормативная экономическая наука. Экономическая теория и экономическая политика.

- •2.Развитие предмета экономической теории. [объем оправданный – сокращение 15 страниц учебника ]

- •3.Экономическая система и её элементы.

- •4.Сравнение экономических систем во времени: формационные подходы к анализу.

- •5.Сравнение экономических систем в пространстве: цивилизационные подходы к анализу.

- •6.Траектории институциональных изменений. Сравнение реального с виртуальным. Qwerty-эффекты и path–dependence.

- •7.Соотношение теории и метода. Развитие метода экономической теории. [тоже самое, что и в билете два]

- •8.Формальная логика как метод экономической теории. Формально-логические методы анализа. Структура научной теории. Гипотеза. Доказательство. Типы проблемных ситуаций.

- •9.Диалектика как метод политической экономии.

- •10.Взаимосвязь модели и реального мира. Этапы процесса моделирования. Современные методы анализа экономических процессов.

- •11. Виды экономических моделей. Взаимодействие экономической теории, исторической и статистической наук. Экономические модели и эксперименты.

- •12.Эволюция взглядов на этапы развития общества. Единство человека и природы. Формы первобытного хозяйства. Неолитическая революция.

- •13. Примитивная командная экономика. К. Поланьи о реципроктности и редистрибуции.

- •14.Особенности архаической культуры. Мифология как способ познания мира.

- •15.Традиционная командная экономика в национальном масштабе. Пирамидально-сегментальная структура древневосточного общества. Три ведомства управления на Востоке. Азиатский цикл.

- •16.«Восточный деспотизм» к.-а. Виттфогеля.

- •17.Экономическая мысль древневосточных обществ в широком и в узком смысле слова. Классификация источников, непосредственно отражающих хозяйственную деятельность.

- •18.Дискуссия об азиатском способе производства.

- •19.Античное общество – первый опыт экономической и политической демократии. Античный полис. Рабство. Противоречия рабовладельческой системы.

- •20.Классификация источников античной экономической мысли. Античная экономическая мысль в широком и в узком смысле слова. Анализ проблем развития полиса.

- •21. Экономические сочинения Ксенофонта. Аристотель об экономии и хрематистике.

- •22.Опыт нормирования рабского труда. Разработка проблем частной собственности в римском праве. Экономические идеи первоначального христианства.

- •23.Предпосылки, содержание и формы генезиса феодализма. Формы личной зависимости при феодализме. Общинный характер феодальных корпораций. Становление сословной структуры общества.

- •24.Классический феодализм: единство собственности и труда. Формы и виды феодальной ренты.

- •25.Средневековый город и его обитатели. Формы феодальных монополий. Значение и ограниченность цехового строя. Купеческий и ростовщический капитал.

- •26.Ментальность эпохи феодализма. „Картина мира" средневекового человека. Экономическая культура безмолвствующего большинства. Право и обычаи. Средневековые представления о богатстве и труде.

- •27.Роль университетов как научных центров. Характерные черты средневековой схоластики.

- •28.Фома Аквинский. Концепция "справедливой цены". Учение о проценте.

- •29.Институциональные предпосылки капитализма. Эволюция институтов, благоприятных для коммерции. Неэкономические источники и последствия экономического роста.

- •30.Формирование нового социального типа предпринимателя. М. Лютер как "старейший немецкий политико-эконом". Учение об избранных ж. Кальвина.

- •31.Рождение политической экономии. Меркантилизм. Школы торгового и платежного баланса.

- •32.Меркантилистские дилеммы. Меркантилизм и камералистика. Дилемма фонда звонкой наличности.

- •33.Накопление экономических знаний: от нормативного к позитивному анализу. Вклад у. Петти.

- •34.Дж. Локк как основоположник экономического либерализма. Трудовая теория собственности Дж. Локка.

- •35.Экономические взгляды д. Дефо. Парадоксы доктора б. Мандевиля. Вклад в политическую экономию б. Франклина.

- •36.Новое понимание торговли и роли денег: д. Норт, Дж. Вандерлинт, Дж. Масси и р. Кантильон.

- •37.Д. Юм как критик меркантилизма.

- •38.Система Ло: эксперименты и уроки.

- •39. П. Де Буагильбер как основоположник французской классической политэкономии.

- •40.Физиократы. "Экономическая таблица" ф. Кенэ. Экономическая политика физиократов.

- •41.Три стадии развития капитализма в промышленности. Кооперация. Разделение труда и мануфактура. Машины и крупная промышленность.

- •1. Кооперация.

- •2. Разделение труда и мануфактура.

- •42.Шотландское просвещение. Адам Смит как философ и экономист.

- •43."Исследование о природе и причинах богатства народов" а. Смита. Трудовая теория стоимости (ценности) а. Смита. Труд как источник и мера богатства. (повтор части предыдущего билета)

- •44.Либеральный оптимизм ж.-б. Сэя.

- •45.Давид Рикардо "Начала политической экономии и налогового обложения".

- •46.Попытка нового синтеза классической теории: Джон Стюарт Милль.

- •47.Раскол либерализма. Утилитаризм и. Бентама. Теория "недопотребления" ж. Сисмонди.

- •48.Политическая экономия труда. "Прекрасный мир утопизма". Р. Оуэн и социалисты-рикардианцы. Сен-симонизм и фурьеризм.

- •49.Этапы развития учения Карла Маркса.

- •50."Капитал" Карла Маркса, его логика и структура.

- •51.Диалектический метод и попытки его применения в политической экономии. Материалистическое понимание истории. Нормативный аспект "Капитала".

- •53.Становление маржинализма. Законы Госсена. А. Курно. Ж. Дюпюи. И.-г. Фон Тюнен.

- •54. Австрийская школа. К. Менгер. Ф. Фон Визер, о. Бём-Баверк. Изменение цели, предмета и метода исследования.

- •55.Лозаннская школа. Л. Вальрас и в. Парето как социальные философы и экономисты. Теория общего равновесия. Принцип оптимальности и его развитие в экономической науке.

- •56.Англо-американский маржинализм. У. Стенли Джевонс, Дж. Б. Кларк.

- •57.А. Маршалл. "Принципы экономикс" как попытка теоретического синтеза. Новый этап в развитии экономической теории.

- •58.Политическая экономия и экономикс: единство и различия.

- •60.Немецкая историческая школа: старая, новая и юная.

- •61.В. Зомбарт и м. Вебер о формировании капитализма.

- •62.Рождение традиционного институционализма: т. Веблен, у. Митчелл, д. Коммонс.

- •63.Развитие экономического анализа докапиталистических обществ (к. Поланьи, к.-а. Виттфогель).

50."Капитал" Карла Маркса, его логика и структура.

Основной экономический труд К. Маркса «Капитал» состоит из четырех томов: первый том — «Процесс производства капитала», второй — «Процесс обращения капитала», третий — «Процесс капиталистического производства, взятый в целом», четвертый — «Теории прибавочной стоимости». Последний том содержит критический обзор экономических теорий с точки зрения трактовки сущности и форм распределения прибавочной стоимости.

Основную цель исследования Маркс видел в выяснении тех законов, которым подчиняются возникновение, существование, развитие и разложение рассматриваемого им социально-экономического организма.

Анализ системы экономических отношений начинается не с богатства (слишком общей категории), а с товара. Именно в товаре, по мысли Маркса, в зародышевой форме заложены" все противоречия исследуемой системы.

В первом томе Маркс рассматривает стоимость, лежащую в основе цены; прибавочную стоимость — основу прибыли; стоимость рабочей силы, лежащую в основе ее «цены» — заработной платы. Характеризуются процесс накопления капитала и его влияние на положение рабочего класса.

Второй том посвящен анализу процесса движения капитала, его оборота и кругооборота. Согласно предложенной Марксом схеме воспроизводства рассматриваются условия и пропорции обмена между двумя подразделениями: производством средств производства и производством предметов потребления.

В третьем томе рассматривается процесс распределения прибавочной стоимости, ее превращенных форм между получателями прибыли, процента, торговой прибыли, земельной ренты. Показан механизм трансформации стоимости товара в цену производства: в капиталистическом обществе равновеликие капиталы приносят равновеликие прибыли; цены формируются в соответствии с капитальными издержками и средней прибылью. Если товары продаются по ценам производства (а не по их стоимости), то тем самым сохраняется действие закона стоимости в несколько измененном виде.

____________________________________________________________________________

51.Диалектический метод и попытки его применения в политической экономии. Материалистическое понимание истории. Нормативный аспект "Капитала".

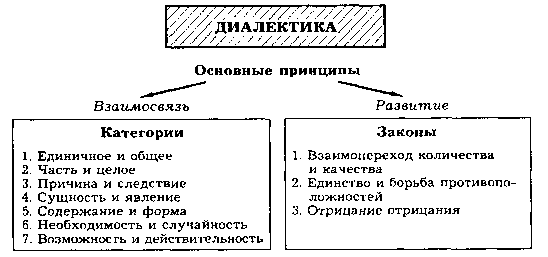

Диалектика — это наука о наиболее общих законах развития природы, общества и человеческого мышления. Она является целостным методом, органической системой категорий и законов. Основными принципами систематизации понятий стали принципы взаимосвязи и развития.

Экономическая система впервые была рассмотрена как развивающаяся взаимосвязь категорий и законов, взаимосвязь в развитии. Это означало, что каждое из явлений и система в целом анализируются в процессе самодвижения от низшего к высшему, от старого к новому. Противоречие выступает как внутренний источник и основной принцип движения. Само развитие понимается как переход количественных изменений в качественные и обратно, как единство и борьба противоположностей, как отрицание отрицания.

Разработанный в рамках немецкой классической философии (И. Кант, И. Фихте, Ф. Шеллинг, Г. Гегель) диалектический метод был материалистически переосмыслен и впервые успешно применен в политической экономии К. Марксом.

![]()

Восхождение от абстрактного к конкретному. От конкретного, данного в представлении, ко все более тощим абстракциям и от них вновь к конкретному, но уже духовно конкретному, единству многообразного — таков, по Марксу, путь познания вообще и политической экономии в частности.

Движение от конкретного к абстрактному характерно для первых ступеней познания любого объекта, характерно оно и для экономической теории. Экономисты, начав изучение рыночного хозяйства с целого (населения, государства), пришли к простейшим, абстрактным определениям производственных отношений (труд, разделение труда, потребность, меновая стоимость и т. п.).

Важно подчеркнуть и другое. В отличие от классиков политической экономии К. Маркс использует метод диалектического восхождения от абстрактного к конкретному, т. е. прежде всего стремится раскрыть внутренние противоречия объекта исследования и отразить закономерности их развития в системе категорий и законов.

Единство исторического и логического. При сравнении исторического и логического методов исследования прежде всего заметна непосредственная их идентичность.

Исторический метод исследования представляется логическим методом, только облаченным в историческую форму (т. е. исследующим логику развития предмета в форме конкретных исторических событий), а логический метод — историческим, взятым в необходимости (т. е. освобожденным от случайной исторической формы).

Историческое и логическое, включая предшествующие методы, точнее, черты единого диалектического метода, дают в общем виде ответ на вопрос, с чего начинать и как строить теоретическую систему. Однако для практической реализации этого необходимо предварительно построить более конкретные экономические модели и проверить их в ходе экономических экспериментов.

Исторический материализм рассматривает общественные закономерности не как внешнюю силу, раз и навсегда предопределившую каждую ступень в развитии общества, каждое явление, а как внутреннюю логику исторических событий, которая возникает в процессе их развертывания на основе деятельности людей.

Объективная реальность социального создается и изменяется человечеством. Производительные силы - результат созидательной деятельности многих поколений людей. Именно многих, вследствие чего уровень производительных сил не зависит от каждого отдельного поколения. Маркс специально подчеркивает последнее обстоятельство, так как оно объясняет, почему и как человечество само создает объективную, определяющую основу общественной жизни. Он пишет: "… люди не свободны в выборе своих производительных сил, которые образуют основу всей их истории, потому что всякая производительная сила есть приобретенная сила, продукт предшествующей деятельности. Таким образом, производительные силы - это результат практической энергии людей, но сама эта энергия определена теми условиями, в которых люди находятся, общественной формой, существовавшей до них, которую создали не эти люди, а предыдущее поколение". Развивая эту мысль в другой работе, Маркс отмечает: "Люди сами делают свою историю, но они ее делают не так, как им вздумается, при обстоятельствах, которые не сами они выбрали, а которые непосредственно имеются налицо, даны им и перешли от прошлого".

Люди сами творят свою историю, но при определенных обстоятельствах, которые подготовлены предшествующим развитием и не зависят от выбора людей. Изменение этих обстоятельств осуществляется в человеческой практике на основе использования общественных закономерностей. В ходе диалектического взаимодействия объективных условий и человеческой деятельности совершается исторический прогресс. Изменяя обстоятельства, люди изменяют самих себя.

Экономическое развитие составляет главное содержание объективной обусловленности исторического процесса и выступает первоосновой исторических закономерностей. К ней относятся также и другого рода явления общественной жизни, существующие вне сознания людей (например, обострение классовых и национальных антагонизмов в капиталистическом обществе, распад колониальной системы и другие подобные процессы).

Но есть и другой фактор общественного развития, существующий в сознании людей - это сознательная практическая деятельность масс, классов и их организаций, направленная на изменение существующего положения в соответствии со своими интересами и обеспечивающая это изменение на основе знания законов общественного развития.

Анализ материального производства и его главной производительной силы - трудящихся - привел Маркса к важнейшему выводу о решающей роли народных масс в истории. Именно народ, создающий материальные ценности, выступает также творцом духовной культуры человечества, определяющей силой общественно-политического развития. В.И. Ленин указывал, что исторический материализм "впервые дал возможность с естественно-исторической точностью исследовать общественные условия жизни масс и изменения этих условий".

Исследуя общественные условия жизни народных масс, закономерный процесс изменения этих условий в связи с развитием производительных сил и производственных отношений, Маркс пришел к научным выводам о решающей роли народных масс в общественном развитии, о борьбе классов и объективной неизбежности прогрессивного развития общества в направлении к социализму.

Сознательная же деятельность людей выступает в качестве опосредования необходимости, поскольку служит ее осуществлению. В реальной жизни в результате действия объективных законов общественного развития возникают такие условия и возможности, реализация которых зависит от деятельности народных масс.

Таким образом, в рамках марксистского понимания истории необходимость выступает в виде естественно-исторических законов, непреложных детерминант развития общества. Тем не менее, она может быть реализована только через сознательную деятельность людей и, в конечном итоге, - народных масс.

Общественное бытие людей, по Марксу, есть реальный процесс их жизни. Люди живут и действуют в различных отраслях общественной жизни. Это и есть их общественное бытие. В основе общественного бытия людей лежит их экономическая деятельность. Ведь для того, чтобы жить и работать, люди прежде всего должны есть, пить, одеваться и т.д. А это все обеспечивается людьми в процессе общественного производства, экономической жизни.

Но люди в обществе не только живут, производят и развивают формы своей общественной жизни, но и отражают в своем сознании данное бытие, размышляют о нем, воссоздают его в виде образов, идей и теорий. Если общественное бытие есть жизнь непосредственная, то мысли об этой жизни есть жизнь опосредованная, отраженная в сознании.

Вот эта сторона общественной жизни людей - жизнь, опосредованная сознанием, производная, духовная - является областью общественного сознания. Общественное сознание есть сознание общественных отношений, отражение общественного бытия.

Так, литература и искусство описывают, изображают лишь то, что уже существует в жизни, или то, что в жизни зарождается. Политические и моральные идеи суть отражения в головах людей потребностей жизни общества. Общественное бытие первично, а общественное сознание вторично, производно.

Люди, живя и действуя в обществе, вырабатывают, создают различные представления и идеи о своей общественной жизни.

____________________________________________________________________________

52.Исторические судьбы учения К. Маркса: вульгаризация концепции учениками. Развитие "народного" марксизма. Плюсы и минусы раннего распространения марксизма в России. Академический марксизм: развитие анализа капитализма.

В середине XIX в. классическая школа политической экономии оказалась в состоянии кризиса, так как ее теория базировалась на затратной трактовке ценности и не могла объяснить ряда острых проблем экономики. Самым слабым местом классической школы было то, что она слабо была сориентирована на субъекта-потребителя, ради которого осуществляется производство. Взгляд классической школы был прикован к производителю.

В последней трети XIX в. возникло новое направление экономической мысли – маржинализм. Основная идея маржинализма – исследование предельных экономических величин как взаимосвязанных явлений экономической системы в масштабе фирмы, отрасли, народного хозяйства. В центре нового учения стоял субъект с его потребностями.

У маржиналистов были предшественники:

Первым протомаржиналистом можно назвать Иоганна Генриха фон Тюнена (1783 - 1850). Его книга «Изолированное государство» вышла в 1826м году и была посвящена вопросам рационального ведения сельского хозяйства; видимо, поэтому она и не была замечена экономистами, которые изучали уже экономику промышленного производства. В своей книге фон Тюнен проанализировал исторические данные по издержкам сельскохозяйственного производства и на основе проведенного анализа показал, что наибольший чистый продукт может быть достигнут, если совокупность предельных издержек на факторы производства будет равна предельной ценности продукта. Также фон Тюнен заложил основы неоклассической теории формирования ренты, в которой он связал земельную ренту с предельными издержками фермеров.

Далее следует упомянуть Антуана Огюстена Курно (1801 - 1877) и его труд «Исследования математических принципов в теории богатства» (1838). Огюст Курно был, в первую очередь, математиком; поэтому его можно считать основоположником математического метода анализа экономики. Для того чтобы применить методы математического анализа в экономической сфере Курно ввел в оборот понятия "функция спроса", "эластичность спроса", "экономическое равновесие" и т.д. Впервые в истории экономической науки Курно рассмотрел задачу максимизации прибыли, исследовал механизмы конкуренции и установления экономического равновесия. Правда, самому А. О. Курно не удалось построить модель, которую можно было бы применить для исследования проблемы общего экономического равновесия математическими методами. Труды Курно широко известны во Франции и в дальнейшем оказали огромное влияние на Лозаннскую школу в экономической теории, основателем которой стал Л. Вальрас.

Жюль Дюпюи (1804-1866) занимался проблемой измерения полезности общественных услуг. В ряде своих статей он поднял вопрос о том, как оправдать государственное строительство дорог, тоннелей и мостов, руководствуясь критерием общественной выгоды. Дюпюи осознал, что общественная выгода от пользования этими объектами больше той выгоды, на которую указывают фактические цены на их услуги, если большинство людей готово заплатить за пользование дорогами, тоннелями и мостами больше, чем им приходится платить на практике. Неявно применяя понятие совершенной ценовой дискриминации, он построил для коллективно потребляемых товаров кривую предельной полезности, имеющую вид нисходящей ветви, предположив, что государство устанавливает максимальную плату за каждую дополнительную единицу услуги, так, что эта максимальная плата снижается мелкими шажками по мере предоставления дополнительных единиц.

И последним среди предшественников маржинализма - Герман Генрих Госсен (1810 - 1858), который в 1854г издал книгу «Развитие законов общественной жизни и вытекающих отсюда правил человеческой деятельности». В своей книге Госсен два важнейших принципа, получившие в современной экономической литературе наименование «Законы Госсена». Суть первого закона Госсена: величина удовлетворения от каждой дополнительной единицы данного блага в одном непрерывном акте потребления неуклонно снижается и при насыщении равна нулю. Это не что иное, как закон убывающей предельной полезности. По мнению Госсена, каждое удовольствие представляет собой математически определенную величину, убывающую по мере того, как продолжается удовольствие. Это допущение позволило ему предположить, что существуют вполне определенные моменты, когда человек должен прервать одно удовольствие и перейти к другому. Формулировка правила, на основании которого определяются эти моменты, получила в экономической науке название второго закона Госсена. Суть второго закона Госсена: максимальное удовлетворение потребностей при ограниченном количестве доступных благ достигается тогда, когда потребление каждого блага останавливается в точке, где интенсивность удовольствия (полезность) выравнивается, становится одинаковой для всех. Другими словами, чтобы получить максимальную полезность от потребления заданного набора благ за определенный период времени, необходимо потребить их в таких количествах, при которых предельная полезность всех потребляемых благ была бы равна одной и той же величине. Различные удовольствия, согласно этому закону, должны прерываться в такие моменты времени, чтобы в результате оказались равны последние, бесконечно малые частицы всех удовольствий. Законы Госсена легли в основу микроэкономической теории последующего столетия, а методология максимизации полезности, предложенная им, вошла в экономическую науку в качестве классической логики принятия решений.

Маржиналистская революция проходила в 2 этапа. Первый этап - 70-80 гг. XIX в., второй этап - 1890-е гг., получил название неоклассической школы. Представителями маржинализма были:

Карл Менгер (1840-1921), Фридрих фон Визер (1851-1926), Эйген фон Бем-Баверк (1851-1914) - австрийская школа.

Уильям Стенли Джевонс (1835-1882), Джон Бейтс Кларк (1847-1910) – англо-американская школа.

Леон Вальрас (1834-1910), Вильфредо Парето (1848-1923) – лозаннская школа.

Сущность маржиналистской революции:

1) Осуществлен переворот в методах анализа. Центр тяжести в анализе был перемещен с издержек на конечные результаты. В качестве исходного момента для экономической теории была принята субъективная мотивировка экономического поведения индивидов. В экономическую науку был впервые введен принцип предельности. Возник предельный анализ.

2) Изменилась постановка задач. Маржиналисты сделали упор на статических задачах, характерных для краткосрочных периодов, в которые величины не успевают измениться. При этом анализируются различные способы использования ресурсов для удовлетворения потребностей.

3) Произошла революция в теории ценности. Отвергается классический подход, т.е. сведение ценности к затратам труда или к другим факторам. Ценность определяется степенью полезного эффекта, т.е. степенью удовлетворения потребностей.

____________________________________________________________________________