- •Обработка материалов и построение плана тахеометрической съемки на основе теодолитно-высотного хода

- •Введение

- •1. Общие требования к выполненИю расчетно-графических работ по инженерной геодезии

- •2. Обработка материалов тахеометрической съемки, выполненной на основе теодолитно-высотного хода

- •2.1. Исходные данные

- •2.2. Обработка материалов съемочного обоснования

- •2.2.1. Проверка и увязка углов многоугольника

- •2.2.2. Обработка материалов плановой привязки

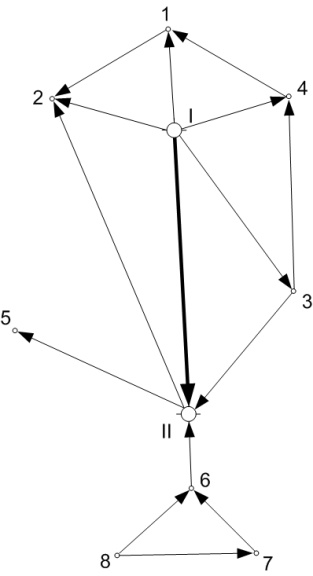

- •1. Решение обратной геодезической задачи.

- •2. Решение треугольника привязки (определение длин в треугольнике привязки).

- •3. Передача направлений (определение направления линии I–II).

- •4. Передача координат (вычисление координат привязываемой вершины I).

- •2.2.3. Вычисление дирекционных углов сторон теодолитного хода

- •2.2.3.1. Вычисление дирекционных углов сторон замкнутого хода

- •2.2.3.2. Обработка результатов измерений диагонального хода

- •2.2.4. Вычисление осевых румбов

- •2.2.5. Определение горизонтальных проложений сторон хода

- •2.2.6. Построение планового съемочного обоснования

- •2.2.7. Вычисление координат пунктов опорной сети

- •2.2.7.1. Вычисление приращений координат замкнутого хода

- •2.2.7.2. Вычисление координат

- •2.2.7.3. Вычисление координат вершин диагонального хода

- •2.2.8. Вычисление отметок вершин замкнутого теодолитного хода

- •2.2.9. Вычисление отметок вершин диагонального хода

- •2.3. Обработка журнала тахеометрической съемки

- •2.4. Построение плана тахеометрической съемки

- •2.4.1. Построение планового съемочного обоснования по координатам

- •2.4.2. Накладка на план реечных точек

- •2.4.3. Нанесение ситуации на план

- •2.4.4. Проведение горизонталей на плане

- •2.4.5. Оформление плана

- •3. Материалы, подлежащие сдаче

- •4. Контрольные вопросы

- •Список литератуРы

- •Оглавление

- •Обработка материалов и построение плана тахеометрической съемки на основе теодолитно-высотного хода

2.2.9. Вычисление отметок вершин диагонального хода

Превышения для сторон диагонального хода определяют по тем же формулам, что и для замкнутого хода.

Результаты вычислений заносят в ведомость вычисления отметок вершин диагонального хода (табл. 2.6).

Чтобы получить практическую невязку сравнивают алгебраическую сумму превышений диагонального хода (hср) с разностью отметок конечной и начальной станций (Нкон – Ннач), к которым примыкает диагональный ход. В данном примере начальной станцией является вершина I, конечной IV (см. рис. 2.1). Отметки этих вершин, взятые из табл.2.5, записывают в графу 8 табл. 2.6.

Таблица 2.6

Ведомость вычисления отметок диагонального хода

Вершина |

Гориз. пролож. |

Превышение |

Поправки |

Исправл. превышения |

Отметки вершин |

||

прямое |

обратное |

среднее |

|||||

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

I |

123,11 |

+2,47 |

-2,47 |

+2,47 |

+0,02 |

+2,49 |

48,67 |

А |

51,16 |

||||||

101,72 |

+4,74 |

-4,68 |

+4,71 |

+0,01 |

+4,72 |

||

В |

55,88 |

||||||

104,97 |

-5,93 |

+5,90 |

-5,92 |

+0,01 |

-5,91 |

||

С |

49,97 |

||||||

108,23 |

-4,41 |

+4,44 |

-4,42 |

+0,01 |

-4,41 |

||

IV |

45,56 |

||||||

L = 438,03 |

|

|

hср = -3,16 |

|

|

||

Практическая невязка определяется по формуле

fh = hср – (Нкон – Ннач); (2.29)

fh =hср –(НIV – НI) = –3,16 – (45,56 – 46,67) = –0,05 м.

![]() ;

;

![]() .

.

Предельная невязка вычисляется по формуле

![]() , (2.30)

, (2.30)

где L100 – периметр диагонального хода в сотнях метров; n – число сторон хода.

В случае соблюдения условия невязка распределяется так же, как и в замкнутом теодолитном ходе. Так же вычисляются исправленные превышения и отметки вершин.

Контролем вычислений служит получение отметки конечной вершины, к которой примыкает диагональный ход (в примере – отметка вершины IV).

2.3. Обработка журнала тахеометрической съемки

Тахеометрическая съемка является съемкой комбинированной (топографической), т.е. такой, при которой одновременно снимается и плановое, и высотное положение подробностей местности. При этом пользуются полярным способом, измеряя расстояния до снимаемых точек нитяным дальномером, а углы наклона и горизонтальные углы – с помощью вертикального и горизонтального кругов теодолита при одном положении прибора (Л или П). Результаты съемки заносят в журнал; его форма приведена в табл. 2.7.

При визировании на реечную точку записывают ее порядковый номер (графа 1), положение вертикального круга, при котором берутся отсчеты (графа 2), дальномерный отсчет (разность между отсчетами по нижней и верхней нитям, графа 3), отсчеты по горизонтальному кругу (полярный угол, графа 5) и вертикальному кругу (графа 6), с обязательным указанием высоты визирования (графа 4). Как правило, среднюю нить сетки наводят на рейке на высоту прибора так, чтобы l было равно v. Если же отсчет, равный высоте прибора, не виден по какой-либо причине, визируют на верх рейки.

В процессе съемки составляется абрис – схематический план участка снимаемой местности, на котором показывают ситуацию и детали рельефа (последние изображают стрелками, указывающими направление ската, и обрывками горизонталей) и положение реечных точек в характерных местах ситуации и рельефа.

Перед обработкой журнала необходимо сначала ознакомиться с условиями, в которых производилась съемка: как был ориентирован тахеометр, чему равен коэффициент дальномера, при каком положении прибора (Л или П) производилась съемка, какова высота прибора на станции.

В данном задании обработку журнала начинают с вычисления места нуля вертикального круга. Для теодолита 2Т30 его определяют по наблюдениям одной и той же точки при двух положениях круга по формуле

![]() .

(2.31)

.

(2.31)

Пример:

![]() .

.

Таблица 2.7

Журнал тахеометрической съемки

Станция

I "____" ____________2000 г. ![]() К=100,

круг лево

К=100,

круг лево

Ориентировано на ст. II V=1,43м

Точки наблюдения |

Л

П |

Расст., читанное по рейке, см |

Высота наведения l, м |

Отсчеты по гориз. кругу |

Отсчеты по верт. кругу |

Угол наклона |

Расст., исправ. за "К" дальномера, м |

Расстояние, исправленное за наклон, м |

Превышения h по таблице, м |

Разность v-l, м |

Превышения h=h+v-l, м |

Отметка Н, м |

Абрис |

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

12 |

13 |

14 |

|||||

II |

П |

|

1,43 |

|

|

- |

0 |

03 |

+ |

0 |

06 |

|

|

|

|

|

|

Отметка станции I HI=48,67м

|

II |

Л |

|

1,43 |

0 |

00 |

+ |

0 |

09 |

+ |

0 |

06 |

|

|

|

|

|

|

|

1 |

″ |

96 |

1,43 |

184 |

30 |

- |

1 |

01 |

- |

1 |

04 |

96,0 |

96,01 |

-1,79 |

0 |

-1,79 |

46,88 |

|

2 |

″ |

116,4 |

″ |

120 |

30 |

- |

2 |

34 |

- |

2 |

37 |

116,4 |

116,2 |

-5,30 |

0 |

-5,30 |

43,37 |

|

3 |

″ |

124 |

″ |

263 |

34 |

- |

2 |

27 |

- |

2 |

30 |

124,0 |

123,7 |

-5,40 |

0 |

-5,40 |

43,27 |

|

4 |

″ |

160 |

″ |

246 |

45 |

- |

2 |

53 |

- |

2 |

56 |

160,0 |

159,6 |

-8,18 |

0 |

-8,18 |

40,49 |

|

5 |

″ |

167 |

″ |

307 |

16 |

+ |

0 |

29 |

+ |

0 |

26 |

167,0 |

167,0 |

+1,26 |

0 |

+1,26 |

49,93 |

|

6 |

″ |

168 |

″ |

270 |

47 |

- |

0 |

31 |

- |

0 |

34 |

168,0 |

168,0 |

-1,66 |

0 |

-1,66 |

47,01 |

|

7 |

″ |

72 |

3,00 |

150 |

38 |

+ |

1 |

26 |

+ |

1 |

23 |

72,0 |

72,0 |

+1,74 |

-1,57 |

+1,17 |

48,84 |

|

8 |

″ |

128 |

1,43 |

223 |

22 |

+ |

0 |

50 |

+ |

0 |

47 |

128,0 |

128,0 |

+1,75 |

0 |

+1,75 |

50,42 |

|

II |

″ |

|

|

0 |

0,1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Углы наклона определяют по одной из формул:

= Л – МО; (2.32)

= МО – П, (2.33)

в зависимости от того, при каком положении вертикального круга производилась тахеометрическая съемка. В данном задании съемка производилась при круге лево, поэтому надо воспользоваться формулой (2.32).

Пример: для первой точки (табл. 2.7)

= Л – МО = –1 01 – 0 03 = –1 04;

для пятой точки

= 0 29 – 0 03 = +0 26.

Результаты вычислений записывают в графу 7. При этом необходимо в журнал заносить знак («+» или «») угла наклона.

Затем вычисляют расстояния, измеренные нитяным дальномером, по формуле:

Д = К n, (2.34)

где К – коэффициент дальномера (в примере К = 100); n – расстояние, читанное по дальномерным нитям (отсчет по дальномеру).

Пример: для первой точки Д = 100 96 = 96 м.

Горизонтальное проложение S (графа 9) и превышение h (графа 10) определяют по формулам:

S = Д × cos2 ; (2.35)

h = ½ Д sin(2). (2.36)

Для облегчения вычислений при определении S и h пользуются тахеометрическими таблицами. В предисловии к таблицам подробно описывается порядок пользования ими.

Для примера рассмотрим определение величин h и S по таблицам А.С. Никулина [5]. Для первой точки (см. табл. 2.7):

= – 1 04 и Д = 96,0 м.

В этих таблицах номер требуемой страницы находим по величине целых метров расстояния. В данном случае пользуемся страницей 96. Сама таблица состоит из двух частей: верхней и нижней. По верхней части находят S и h для углов наклона в пределах первых шести градусов, по нижней – для углов наклона от 6 до 18. В данном случае при угле наклона в один градус с минутами нужно пользоваться верхней таблицей. Находим в ней колонку 1 и строку с числом минут 4 (колонка минут выделена жирным шрифтом). На пересечении строки и колонки находится значение h = 1,79. Полученной величине превышения необходимо придать знак, который идентичен знаку угла наклона (в нашем примере – минус). Во второй и последней строке верхней и нижней таблиц приведены значения S. Искомая величина находится из колонки, соответствующей числу градусов угла наклона, причем пользуются верхней строкой, если число минут попадает в верхнюю половину таблицы, и, соответственно, нижней – если число минут находится в нижней половине таблицы. В данном примере 4 попадают в верхнюю часть таблицы, следовательно, в колонке для угла в 1 непосредственно под величиной угла читаем S = 96,0. Если расстояние определено до десятых долей метра, необходимо в превышения ввести поправку, взятую из таблицы «Поправки в превышения за десятые доли метра в дальномерном расстоянии», находящуюся на последних страницах таблиц.

Горизонтальное проложение всей линии получают следующим образом. Вначале находят проложение линии для целого числа метров расстояния, затем к полученному результату прибавляют десятые доли.

Пример: = – 2 37, Д = 116,4 м.

На с. 116 [5] находим превышение 5,29, а в таблице поправок (на последней странице) на 2 и 0,4 м выписываем поправку к превышению 1 см. Окончательно h = – 5,30 м. S = 115,8 + 0,4 = 116,2 м. Полученные значения S и h записывают в графы 9 и 10 журнала. В графе 11 дается разность v–l, где v – высота прибора; l – высота визирования.

Полученная величина вписывается с учетом знака. В тех случаях, когда визирование осуществляется на отсчет, равный высоте прибора, разность v–l = 0. В графу 12 записывают суммарное значение данных граф 10 и 11. Для вычисления отметок точек Н (графа 13) необходимо выписать отметку каждой станции из ведомости вычисления отметок (см. табл. 2.5 и 2.6). Отметки реечных точек вычисляют по формуле

Н = Нст + h. (2.37)

Пример: для первой точки Н1 = 48,67 – 1,79 = 46,88 м;

для пятой точки Н5 = 48,67 + 1,26 = 49,93 м.