- •Человек в социокультурном пространстве современной цивилизации

- •Часть 1

- •Лекция 1. Понятие социокультурного пространства.

- •Общество

- •Культура

- •Три уровня культуры

- •Многообразие культурных образцов

- •Ценности, которые мы выбираем

- •Социокультурное пространство как пространство соперничества

- •Лекция 2. Человек в традиционном обществе.

- •Мир и человек в мифе

- •Лекция 3. Человек и его мир в эпоху разрушения традиционного общества.

- •Ситуация «потери Пути»

- •Человек и общество в поэмах Гесиода

- •Мудрость и любовь к мудрости.

- •Лекция 4. Человек и общество в средние века.

- •Картина мира. Время.

- •Окружающий мир.

- •Жилище.

- •Питание.

- •Воспитание и образование.

- •Сословная структура. Крестьяне.

- •Феодалы.

- •Духовенство.

- •Средневековый город.

- •Лекция 5. Христианская картина мира и место в ней человека.

- •Лекция 6. Человек и общество в эпоху возрождения.

- •Политическое устройство Европы в XV-XVI вв.

- •Технический прогресс.

- •Книгопечатание.

- •Строительство.

- •Транспорт.

- •Текстильная промышленность.

- •Металлургия.

- •Огнестрельное оружие.

- •Ранний капитализм

- •Социальная мобильность, бедные и богатые

- •Личность и свобода

- •Лекция 7. От эпохи возрождения к новому времени: гуманизм и культ разума.

Лекция 2. Человек в традиционном обществе.

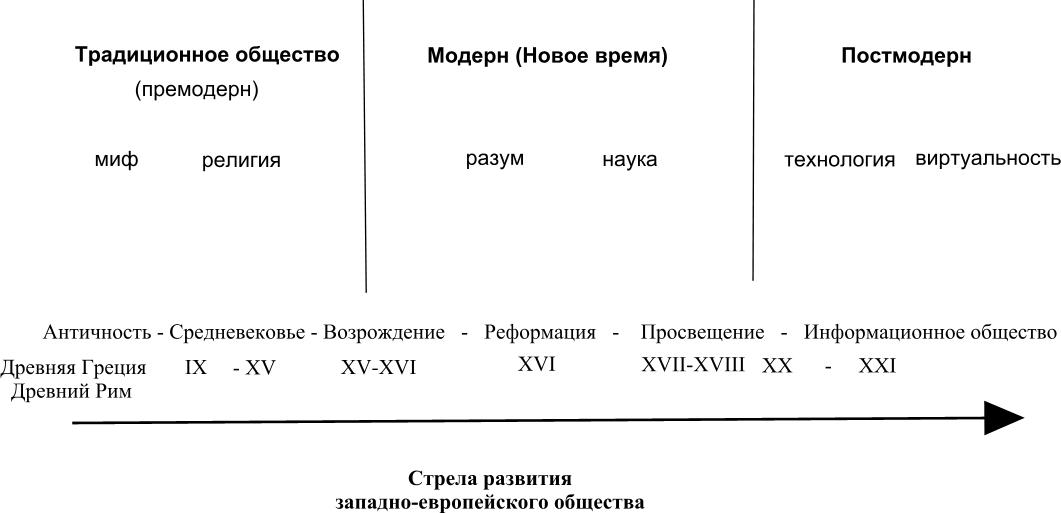

В настоящее время в философии и социологии утверждается концепция смены типов общества по цепочке «традиционное общество» («премодерн») - «современное общество» («модерн») - «пост-современное общество» («постмодерн»). Эта схема рассматривается как общеобязательная для всех народов, и исходя из такой убежденности оцениваются процессы, происходящие в других, незападных, обществах.

Исторически первой моделью социальнокультурного пространства выступает традиционное общество. Традиционное общество – это общество допромышленное, в котором господствуют обычаи и традиции прошлого.

К традиционному обществу относят общество древнее и средневековое. Это общество, которое регулируется традицией. Сохранение традиций является в нём более высокой ценностью, чем развитие. Общественный уклад в нём характеризуется жёсткой сословной иерархией, существованием устойчивых социальных общностей (особенно в странах Востока), особым способом регуляции жизни общества, основанном на традициях, обычаях. Данная организация общества стремится сохранить в неизменном виде социокультурные устои жизни. Традиционное общество – аграрное общество.

Общая характеристика

Для традиционного общества, как правило, характерны:

преобладание натурального хозяйства;

стабильность структуры;

сословная организация;

низкая мобильность;

религиозная картина мира.

Традиционный человек воспринимает мир и заведенный порядок жизни как нечто неразрывно-целостное, священное и не подлежащее изменению. Место человека в обществе и его статус определяются традицией и социальным происхождением.

В традиционном обществе преобладают коллективистские установки, индивидуализм не приветствуется (так как свобода индивидуальных действий может приводить к нарушению заведённого порядка, проверенного временем). В целом для традиционных обществ характерно преобладание коллективных интересов над частными, в том числе примат интересов имеющихся иерархических структур (государства и т. п.). Ценится не столько индивидуальная дееспособность, сколько то место в иерархии (чиновничьей, сословной, клановой и т. д.), которое занимает человек.

Традиционные общества, как правило, авторитарны и не плюралистичны. Авторитаризм необходим, в частности, для пресечения попыток несоблюдения традиций или их изменения.

В традиционном обществе, как правило, преобладают отношения перераспределения, а не рыночного обмена, а элементы рыночной экономики жёстко регулируются. Это связано с тем, что свободные рыночные отношения повышают социальную мобильность и изменяют социальную структуру общества (в частности, разрушают сословность); система перераспределения может регулироваться традицией, а рыночные цены — нет; принудительное перераспределение препятствует «несанкционированному» обогащению/обеднению как отдельных людей, так и сословий. Преследование экономической выгоды в традиционном обществе зачастую морально осуждается, противопоставляется бескорыстной помощи.

В традиционном обществе большинство людей всю жизнь живёт в локальном сообществе (например деревне), связи с «большим обществом» довольно слабые. При этом родственные связи, напротив, очень сильны.

В этом обществе формируется мифологическая картина мира.

Мифология – мировоззрение общества эпохи охоты и собирательства, ранних форм земледелия. «Миф» - в переводе с древнегреческого «слово», «рассказ». Мифы – это рассказы о деятельности предков, богов, героев, о происхождении мира, различных природных явлений и общественных установлений – норм, обычаев, правил поведения. С точки зрения современного человека мифы – это сказки, фантастические представления, выдумки, с помощью которых человек пытался объяснить окружающий его мир. Действительно, мифы со временем становятся сказками. Это происходит, когда в мифы перестают верить и они больше не являются частью реальной жизни. Но вначале мифы – это реальность, и события, в них описанные, воспринимаются как то, что было на самом деле. Более того, события мифа – это события важнейшие в жизни мира и родового коллектива. Мифы – священная история рода. В мифологическом прошлом были заложены основы всего, и только благодаря этому род может существовать. Мифы для древнего человека такая же реальность как научные теории для человека современного. С помощью того и другого человек ориентируется в мире, интерпретирует происходящие в нем процессы.

Попытаемся понять, как и почему возникают мифологические представления и почему они разрушаются, порождая более современные формы сознания, в частности, философию.

Передача опыта из поколения в поколение в традиционном обществе происходит в форме передачи традиций, обычаев, то есть целостных, нерасчлененных «блоков» деятельности, воспроизводимых в неизменном виде в определенной ситуации. В этом типе трансляции не выделяется знание о субъекте деятельности, и объекте деятельности. Индивид должен усвоить определенную последовательность действий, унаследованных от предков: как пахать, сеять, убирать урожай, изготовить необходимые орудия труда, строить, лечить и т.д.

Все, что мы умеем делать, от простейших «умений» пользоваться ложкой и вилкой, забивать гвозди, плавать, играть в футбол, до таких сложных умений, которые необходимы инженеру или врачу, все это мы освоили чисто практически, «подражая» старшим и опытным. Передача опыта, сложившихся в обществе форм деятельности, как в древности, так и теперь в значительной степени основана на принципе «делай как я». Подражание – простейший способ передачи опыта, навыков и умений. Индивид с самого рождения последовательно входит в различные виды деятельности, осваивает совокупность различных умений и навыков, способов обращения с предметами и способов общения. Тем самым он обретает различные навыки и умения, практическое «знание».

Передача опытно-практического «знания» в непосредственном общении, через подражание предполагает определенный характер отношений, в рамках которых это «знание» существует. Опытно-практическое знание «авторитарно», транслируется «сверху-вниз», от старших младшим, от отца к сыну, от мастера к ученику и т.д. Оно не требует «теоретического» обоснования, существует как нечто естественное и обычное, то, что необходимо повторить и усвоить, впитать в себя. Уже потом можно «теоретизировать», рассуждать, рефлектировать. Но вначале надо принять и усвоить. Просто потому, что ты живешь в обществе, а значит осваиваешь принятые в нем способы действия. Большая часть нашей жизни строится по принципу: принять, усвоить, повторить. Это ежедневное повторение множества действий, которые мы выполняем чисто автоматически, не задумываясь об их целесообразности и необходимости. Когда возникает вопрос «почему?», ответ единственный – так принято, так делают все, так делали предки – так делаем мы.

Исследователи культуры традиционного общества отмечают важнейшую особенность деятельности индивида этой культуры. Всякое значимое действие человека традиционного общества есть воспроизведение «прадействия», повторение мифического «образца». То, что он делает, уже делалось. Его жизнь – непрерывное повторение действий, открытых другими – богами, предками или героями. Для всех земных предметов, строений, частей ландшафта, действий существует «небесный» прообраз, архетип. Такие представления можно найти в мифах различных народов.

В одной из индийских священных книг, «Чатападха Брахмана», говорится: «Мы должны делать то, что делали вначале боги». В этой пословице выражен основной принцип поведения человека традиционной культуры. Любые значимые действия повторяют, воспроизводят «образец» – действия предков или богов. Предки установили все ритуалы и повелели их исполнять. Установление ритуалов и запретов рассматривалось как переход от дикости и хаоса к порядку. Человек лишь повторяет акт творения. Бракосочетание, танцы, поединки, изготовление орудий труда, домашней утвари, трудовые операции все это воспроизведение «образца», заданного предками или богами. Точно так же, творения человеческого искусства являются имитациями искусства божественного.

Современные исследователи культуры австралийских аборигенов отмечают, что при выполнении священных обрядов, пересказывании и инсценировках мифологических сюжетов основное внимание уделяется неизменности, точности: то, что совершается в настоящем, должно точно воспроизводить то, что происходило в прошлом, когда раз и навсегда были заложены все основы человеческого существования.

Исследователи ремесленного искусства различных исторических периодов и различных народов также отмечают его ритуализированный характер. Некогда сложившаяся и выверенная вековым опытом технология обычно превращалась в своего рода производственный ритуал, неприкосновенный во всех своих деталях и операциях

Власть старших. Поскольку в общине опыт передается в форме навыков и умений, которые младшие должны усвоить, подражая старшим, то социальная структура основана на авторитете и власти старших, старейшин. Они – хранители опыта, который, в свою очередь, получили от ушедших предков. Эта цепочка завершается первопредком, культурным героем или богом, который был первым, научившим людей, как надо жить.

Таким образом, община сохраняется благодаря тому, что младшие повторяют опыт старших, старшие хранят опыт ушедших. Здесь почти полная аналогия с армейской структурой: старшие обучают и приказывают, младшие – исполняют приказания и, постепенно взрослея, сами проходят ступени старшинства от рядового до полковника и генерала. Жизнь общины определяет воля верховного бога, жизнь армии – главнокомандующего. Бог (как и главнокомандующий ) со своей свитой живет в «ином» мире и редко нисходит на землю, но его приказы периодически ощущают все. Бог может послать обильный урожай или приплод скота, а может и не послать. Главнокомандующий может увеличить или уменьшить размер довольствия, бросить армию в огонь войны, а может оставить спокойно жить в казармах.

Аналогия родовой общины и армии не столь поверхностна, поскольку пласты прежних эпох никуда не уходят, они сохраняются в нашей жизни в измененном виде, но все же сохраняются. Их трудно опознать, но будучи найденными, эти реликты позволяют понять прошлое.

Рассмотрение родовой общины как иерархической структуры, подобной армейской, позволяет понять многие стороны ее жизни, и главное – понять сознание человека той эпохи, истоки мифологических представлений об окружающей действительности. В мифологической картине мира боги и предки – обозначение конечной причины: от кого исходит приказ, веление делать что-то или запрет на определенные действия. Предки приказывают и запрещают, живые им подчиняются. Невыполнение приказа влечет за собой наказание. Чтобы тебя не наказали (болезнью, смертью, неурожаем, наводнением, войной и т.д.), выполняй все в точности, как приказано. Поэтому жизнь индивида подчинена массе предписаний и запретов (табу), смысл которых не выясняется и не обсуждается. Так надо, так велено, так делали предки – это основной принцип действия в общине и в армии.

Семья и армия – два современных аналога родового коллектива. В армии нет добра и зла, нет морали, поскольку нет свободы выбора. Там есть приказы и устав, поощрения и наказания за их выполнение или невыполнение. В армии ( и в общине) нет размышления, познания, творчества, нет свободы. По крайне мере, они там не являются необходимыми элементами. Новобранцы приходят и уходят, а армия всегда есть. Вновь приходящий молодой солдат занимает место уходящего, получает его профессию и должность. То же и в общине: родившийся получает имя, тождественное должности и занимает свое место в родовом коллективе. Это именной способ трансляции культуры: закрепление за именем-должностью определенного набора навыков и умений. Новобранцы приходят и уходят, а армия всегда есть. Так и община существует в смене поколений.

Основные правила взаимоотношений в армии и в родовой общине тоже совпадают. Каждый имеет право на свою долю еды и на поддержку и защиту своих. Все отвечают за каждого и каждый за всех. Ценят тех, кто готов жертвовать собой ради других, верность и преданность. Нельзя быть слабым, нельзя быть не таким, как все, нельзя быть жадным и трусливым, надо делиться со всеми, нельзя быть эгоистом. Надо выполнять положенное и подчиняться старшим.

Миф: хаос и порядок. Мифологическая картина мира, как и любая другая, основана на противопоставлении «порядок – хаос». Она «объясняет», что такое порядок, кто его поддерживает, кто нарушает и что надо делать, чтобы был порядок, а не хаос. Картина мира дает «образец», что «надо делать». Поскольку жизнь родовой общины основана на повторении действий предков, практик-ритуалов, подчиняющих себе индивида и имеющих форму приказа, безусловного веления, мировой порядок также рассматривается как существующий по воле богов. Боги из хаоса сотворили порядок, расставив все по своим местам и указав, что и как надо делать. Пока воля предков исполняется, ритуалы воспроизводятся – существует порядок; их нарушение ведет к беспорядку. Беспорядок всегда существует рядом с порядком и грозит его поглотить. Беспорядок порождается нарушением запретов (табу), своеволием, нечестивостью людей. В этом случае необходимо очищение, покаяние, жертва. Всякое нарушение порядка – болезни, засухи, наводнения и т.д. – наказание богов, поэтому для восстановления порядка надо выяснить причину гнева богов, узнать, чего хотят боги. Это возможно сделать через определенные процедуры: гадания, прорицания и т.д.

Поэтому важнейшее знание для человека – знание воли богов. Старейшины стоят ближе всех к миру предков и истолковывают их волю. Позднее эта функция переходит к жрецу. Общение с предками и богами постепенно превращается в особое искусство, доступное только избранным.

Как же выглядят боги и предки в мифах? Как известно, они являются для человека высшей властью, управляют происходящими в мире процессами. Боги также выступают в качестве «культурных героев», создателей «образца», архетипического действия. Они обладают определенным характером, который объясняет различные нарушения порядка, положительные или отрицательные, в жизни людей. В мифах африканских народов высший бог, демиург, создатель людей и всего мира, часто предстает как раздражительный и самовлюбленный старец. От него зависит урожай, число детей в семьях, их судьба.

В мифах сохранились также рассказы о той далекой поре, когда люди жили в непосредственной близости от бога. В этих мифах бог представлен человеком, наделенным тщеславием, падким на лесть, самолюбивым, чувствительным к высшим знакам внимания. Исследователи африканской мифологии отмечают, что по существующим повериям многие боги были людьми. Так один из самых зловещих богов племени йоруба – бог грома и молнии Шанго – когда-то был могущественным вождем, отличался тираническим характером и жестокостью. Он был низложен, бежал от врагов, а затем вознесся на небо. Его гнев и раздражение теперь люди должны смягчать жертвами и поклонением.

Превращение человека в бога, по поверьям африканцев, есть нечто естественное. Более того, основная масса духов, призраков, гениев генетически связаны с духами умерших предков. Души умерших предков продолжают принимать самое активное участие в жизни общества, которое они покинули. При этом души предков по разному относятся к людям. Если они окружены вниманием и заботой потомков, то и сами их поддерживают, оказывают им помощь и покровительство. Но были духи, относившиеся к людям с откровенной враждебностью. Души умерших расселились по окружающему человека пространству и постепенно превращались в духов рек, холмов, пещер и даже отдельных деревьев. Множество этих духов заполняли мир.