- •Основные законы теплообмена

- •Теплопроводность плоской стенки, граничные условия 1 рода для однослойной стенки.

- •Теплопроводность плоской стенки, граничные условия 1 рода для многослойной стенки.

- •Теплопроводность плоской стенки, граничные условия 3 рода

- •Теплопроводность цилиндрической стенки, граничные условия 1 рода для однослойной стенки.

- •Теплопроводность цилиндрической стенки, граничные условия 1 рода для многослойной стенки.

- •Теплопередача через цилиндрическую стенку (граничные условия 3-его рода).

- •Теплопроводность плоской пластины при наличии внутренних источников теплоты

- •Теплопроводность цилиндрического стержня при наличии внутренних источников теплоты

- •Теплопроводность однородной цилиндрической стенки при наличии внутренних источников тепла

- •Нестационарная теплопроводность плоской пластины, регулярные и нерегулярные тепловые режимы.

- •Конвективный теплообмен

- •13.Гидравлический и тепловой пограничные слои, турбулентность.

- •14.Теория подобия и его уравнение

- •15.Дифференциальные уравнения энергии и теплопроводности и условия однозначности.

- •16.Изоляции и его критический диаметр

- •17. Теплопроводность оребренной стенки, виды оребрения

- •18.Система дифференциальных уравнений конвективного теплообмена

- •19. Ламинарный и турбулентный режимы течения.

- •20.Теория пограничного слоя

Конвективный теплообмен

Конвективный теплообмен между движущейся средой и поверхностью ее раздела с другой средой называют теплоотдачей. Именно процесс теплоотдачи и является предметом изучения в данной главе.

Интенсивность процесса теплоотдачи принято характеризовать коэффициентом теплоотдачи, который равен = q/(tж—tс), где q — плотность теплового потока на стенке; tж — температура жидкости (например, температура среды вдали от стенки, где исчезает тепловое возмущение, обусловленное поверхностью теплообмена); tc—температура стенки.

Коэффициент теплоотдачи численно равен плотности теплового потока при температурном напоре 1 К, его единица измерения Вт/(м2К).

Исторически понятие коэффициента теплоотдачи связано с законом Ньютона — Рихмана, выражением которого является равенство (23.1). Однако следует иметь в виду, что выражение (23.1) не является простой физической закономерностью, выражающей сущность процесса теплоотдачи. Роль коэффициента теплоотдачи а отнюдь не аналогична роли, например, теплопроводности , в законе Фурье. В то время как величина есть теплофизический параметр среды (вещества), который может быть взят из справочных таблиц, коэффициент теплоотдачи представляет собой сложную функцию тепловых и динамических процессов, развивающихся в среде в непосредственной близости от поверхности теплообмена.

Коэффициент теплоотдачи определяют три группы факторов. Во-первых, геометрические факторы, связанные с конфигурацией системы конвективного теплообмена: течение жидкости вдоль плоской поверхности, поток в трубе (или в продольных межтрубных каналах), поперечное обтекание труб и трубных пучков и т. д. Во-вторых, гидродинамические факторы, обусловленные прежде всего наличием двух режимов течения — ламинарного (при малых значениях числа Re) и турбулентного (при больших значениях числа Re). Механизм теплообмена в двух этих случаях существенно различен. Кроме того, в пределах каждого режима течения имеется связь коэффициента теплоотдачи со скоростью потока, качественно одинаковая для обоих режимов — при возрастании скорости потока коэффициент увеличивается. Однако количественные характеристики для ламинарного и турбулентного режимов различны.

Наконец, третью группу факторов составляют тепло-физические свойства среды — плотность, изобарная теплоемкость, вязкость и теплопроводность. Они сложным образом влияют на коэффициент теплоотдачи. При прочих равных условиях для среды с более высокой теплопроводностью характерны более высокие значения коэффициента теплоотдачи. Вязкость оказывает косвенное влияние на интенсивность теплоотдачи: при меньшей вязкости в потоке формируется более благоприятный для повышения теплоотдачи профиль скорости.

Особый случай представляет собой так называемая гравитационная свободная конвекция, которая происходит под действием сил тяжести в среде с неоднородным распределением плотности жидкости. Неоднородность плотности может явиться следствием неоднородности температурного поля. В данном случае проявляется существенное влияние теплообмена на поле скорости в жидкости. Обычно поле скорости формируется под влиянием внешних причин, вызывающих движение среды, — работа насоса, вентилятора и т. п. В таких случаях происходит вынужденная конвекция. Как правило, при прочих равных условиях интенсивность теплоотдачи при вынужденной конвекции выше, чем при свободной.

Численные значения коэффициента теплоотдачи , Вт/(м2-К), изменяются в широких пределах: при свободной конвекции воздуха — 5—25, воды — 20—100; при вынужденной конвекции воздуха — 10—200, воды — 50—10 000; для кипящей воды —3000—100 000; для конденсирующего водяного пара — 5000—100 000.

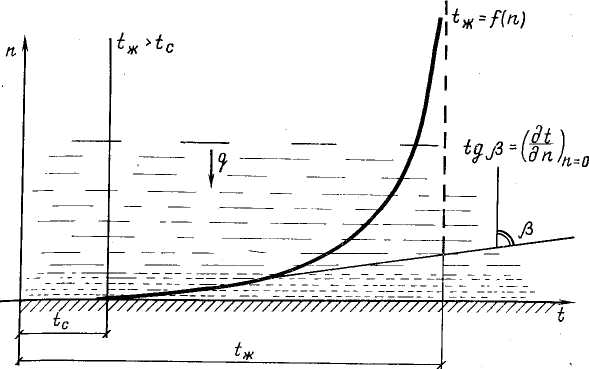

Процессы

конвективного теплообмена весьма часто

встречаются в технике, как составная

часть они входят также в природные

процессы, происходящие в результате

воздействия технических устройств на

окружающую среду. Поэтому задача

определения коэффициента теплоотдачи

очень важна. Особенности движения вязкой

жидкости в непосредственной близости

от стенки позволяют установить связь

коэффициента теплоотдачи с температурным

полем в жидкости, которое может быть

найдено в результате решения уравнения

энергии и уравнений гидромеханики. На

рис. показано температурное поле вблизи

холодной стенки, вдоль которой течет

нагретая жидкость. Благодаря выполнению

условия прилипания частицы жидкости,

находящиеся в непосредственной близости

к твердой поверхности тела, образуют

тонкий неподвижный слой. В неподвижной

среде, как известно, перенос теплоты

осуществляется только путем

теплопроводности, поэтому можно

записать:

Процессы

конвективного теплообмена весьма часто

встречаются в технике, как составная

часть они входят также в природные

процессы, происходящие в результате

воздействия технических устройств на

окружающую среду. Поэтому задача

определения коэффициента теплоотдачи

очень важна. Особенности движения вязкой

жидкости в непосредственной близости

от стенки позволяют установить связь

коэффициента теплоотдачи с температурным

полем в жидкости, которое может быть

найдено в результате решения уравнения

энергии и уравнений гидромеханики. На

рис. показано температурное поле вблизи

холодной стенки, вдоль которой течет

нагретая жидкость. Благодаря выполнению

условия прилипания частицы жидкости,

находящиеся в непосредственной близости

к твердой поверхности тела, образуют

тонкий неподвижный слой. В неподвижной

среде, как известно, перенос теплоты

осуществляется только путем

теплопроводности, поэтому можно

записать:

,

где

индекс n=0

означает, что берется значение градиента

температуры на стенке;

– теплопроводность жидкости.

,

где

индекс n=0

означает, что берется значение градиента

температуры на стенке;

– теплопроводность жидкости.

С

другой стороны, плотность теплового

потока на стенке может быть выражена

по закону Ньютона – Рихмана:

.

.

Из

двух приведенных выражений получаем

уравнение

(23.2),

которое устанавливает связь между

коэффициентом теплоотдачи и

температурным полем в жидкости.

(23.2),

которое устанавливает связь между

коэффициентом теплоотдачи и

температурным полем в жидкости.

Уравнение (23.2) сводит задачу нахождения коэффициента теплоотдачи к основной задаче теории теплообмена — определению температурного поля.