- •Содержание

- •Введение

- •Химический состав гребня и его влияние на качество получаемых сусел и вин

- •Виды сбора винограда

- •3 Рекомендуемые технические сорта и клоны винограда для возделывания в Новороссийской зоне Краснодарского края

- •3.1 Краткая характеристика погодно-климатических и почвенных условий зоны

- •1 Алиготе

- •2 Рислинг

- •3 Мускат Оттонель

- •4 Совиньон

- •5 Литдар

- •6 Бианка

- •7 Антарис

- •8 Цитронный

- •9 Мускат белый

- •10 Пино блан

- •11 Данко

- •12 Шардоне

- •13 Каберне азос

- •14 Красностоп золотовский

- •Заключение

- •Список использованных источников и литературы

Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

Высшего профессионального образования

Кубанский государственный технологический университет

(ФГБОУ ВПО «КубГТУ»)

Институт пищевой и перерабатывающей промышленности

Кафедра технологии и организации виноделия и пивоварения имени профессора А. А. Мерджаниана

РЕФЕРАТ

на тему: «Рекомендуемые технические сорта и клоны винограда для возделывания в Новороссийской зоне Краснодарского края»

Выполнил:

студент гр. 10-П-ТВ1

Погосян О.Б. Проверил:

д с-х н., профессор

Заремук Р.Ш.

Краснодар 2013г.

Содержание

Введение……………………………………………………………………....3

Химический состав гребня и его влияние на качество получаемых сусел и вин..…………………………………………..………………..……6

Виды сбора винограда……………………....………..……………...……11

Рекомендуемые технические сорта и клоны винограда для возделывания в Темрюкской зоне Краснодарского края ….…….….…17

Краткая характеристика погодно-климатических и почвенных условий зоны..…………………………………………………………17

Описание рекомендуемых сортов……………………………………19

Заключение………………………………………………………………………33Список использованных источников и литературы 34

Введение

Ампелогра́фия (от греч. αμπελος - виноград и γραφια - описание) - наука о видах и сортах винограда, о закономерностях изменчивости их свойств под влиянием среды и направленного воздействия человека.. Эта наука появилась в 1661 г. Она устанавливает происхождение сортов, дает научную классификацию, описание внешних признаков и биологических особенностей сортов в разных районах возделывания, а также определяет их хозяйственную ценность и требования к условиям выращивания. Ампелография делится на общую и частную. Общая изучает систематику, классификацию и происхождение сортов, частная дает описание и определение различных сортов. Ампелография дает возможность отобрать для производства сорта, лучшие по своим агробиологическим и хозяйственно ценным свойствам. Для изучения сортов при ботанических садах, учебных заведениях начали закладывать коллекции, которые позволили сравнить между собой различные сорта и дать каждому сорту название.

В развитии ампелографии как науки выделяют три этапа.

1. Морфологическое описание сортов на основе данных, полученных в универсальных коллекциях из различных стран. Такие общие работы по ампелографии не удовлетворяли виноградарей так как описание сортов не соответствовало их признакам при возделывании в конкретном районе.

2. Описание сортов в отдельных коллекциях или хозяйствах по месту их культуры. Такие ампелографические исследования не давали желаемых результатов и приводили к возникновению новых названий (синонимов) и не соответствовали характеру проявления признаков того или иного сорта в другом районе его возделывания.

3. Ампелографическое описание сортов, культивируемых в одном районе, дало наилучший результат, так как и коллекция, и исследования были приурочены к определенным условиям виноградарства конкретного района.

Описание сортов неотделимо от ампелографических коллекций, которые способствуют отбору, формированию и обогащению сортимента тех или иных районов виноградарства и виноделия. Самой крупной является Магарачская ампелографическая коллекция, насчитывающая более 3000 сортов винограда.

Химический состав гребня и его влияние на качество получаемых сусел и вин

Гребень - скелет виноградной грозди, образующийся из оси соцветия со всеми разветвлениями. Состоит из главной оси, от которой отходят ответвления 2, 3, иногда 4-го порядков. Ответвления высшего порядка оканчиваются плодоножками. Степень развития и характер разветвлений гребня предопределяют форму грозди. Процентное содержание гребня в грозди зависит от сорта винограда, степени зрелости винограда и экологических условий; колеблется от 1 до 8,5% и составляет в среднем 3,5% от массы грозди [1].

Анатомическое строение гребня сходно со строением междоузлий молодого побега. В раннем возрасте гребень содержит значительное количество хлорофилла и способен к фотосинтезу, протекающему очень медленно из-за слабого освещения и малого количества устьиц. С ростом ягод усиливается нагрузка на гребень и в его разветвлениях увеличиваются механические ткани (либриформ, перицикловые тяжи); происходит разрастание мягкого луба, что обеспечивает приток к ягодам большого количества пластических веществ.

При полной зрелости ягод у большинства сортов винограда гребень пропитывается лигнином, суберином и древеснеет. У некоторых сортов (Мускат гамбургский, Коарна нягрэ и др.) гребень остается травянистым и ломким. Гребни богаты дубильными веществами; значительная часть сухого вещества приходится на целлюлозу и гемицеллюлозу, среди минеральных веществ доминирует калий. Гребни используют в виноделии для получения гребневого сусла и приготовления вин по кахетинскому способу [3].

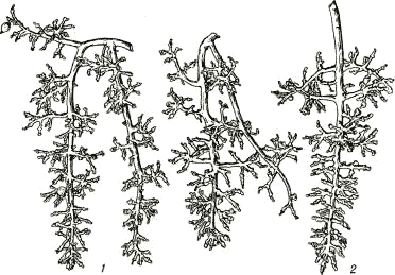

Рисунок 1 – виды форм гребней (1 – крылатая, 2 – коническая)

Химический состав гребня сходен с составом листьев и усиков. В нем мало сахаров, кислоты содержатся в виде солей; поскольку в нем в изобилии находятся минеральные вещества; клеточный сок гребня имеет рН больше 4; в гребне содержится много полифенолов. Вопреки широко распространенному мнению, мацерация гребней при переработке винограда красных сортов без гребнеотделения не влечет за собой повышения кислотности вина, а понижает ее при одновременном значительном повышении рН. В табл. 1 приведены данные о химическом составе гребней для четырех бордоских сортов, культивируемых в одной и той же зоне [10].

Таблица 1 Химический состав гребня

|

Растворимые полифенолы

|

5,4 |

6,8 |

12,0 |

15,2 |

|

Сумма анионов |

180 |

171 |

170 |

183 |

||

Содержание кислот (в мг-экв на 1000 г массы гребня) |

лимонной |

6 |

5 |

10 |

4 |

|

яблочной |

80 |

80 |

98 |

150 |

||

винной |

94 |

86 |

62 |

29 |

||

Сумма катионов |

190 |

162 |

205 |

183 |

||

Содержание кислот (в мг-экв на 1000 г массы гребня) |

В виде солей |

102 |

104 |

138 |

110 |

|

свободных |

88 |

58 |

67 |

73 |

||

рН |

4,08 |

4,30 |

4,52 |

4,45 |

||

Содержание гребня, % |

6,8 |

5,9 |

8,1 |

5,3 |

||

Сорт винограда

|

Совиньон |

Семильон |

Каберне Совиньон |

Мерло |

||

Содержание сахара в гребне не превышает 10 г/кг. Зольный остаток составляет от 5 до 6% от сухой массы гребней; он состоит наполовину из солей калия [1].

Гребни, особенно у красных сортов, богаты фенольными соединениями; добавление гребней в виноград значительно повышает показатель полифенолов у красных вин. Маскелье извлек из гребней белых сортов винограда лейкоцианидин, который является их главным полнфенольным компонентом. Присутствие лейкоцианидина в красных винах было доказано П. Риберо-Гайоном (1959), который констатировал, что внесение гребней в мезгу повышает общее содержание лейкоцианидина в вине примерно на одну треть.

Известно, что лейкоантоцианы являются наиболее частыми компонентами конденсированных танинов. Они составляют, во всяком случае, самую большую часть того вещества, которое называют энотанином. Поскольку антоцианы представляют собой, более или менее полимеризованные молекулы, и их терпкий вкус связан с этим состоянием полимеризации, можно видеть важную роль, которую они могут играть в образовании вкуса вина [10].

Для ряда сортов района Юг Лангедок Бурзэкс и сотрудники (1972) дали следующее среднее распределение фенольных соединений в гребнях: при массе, составляющей 4,5% от общей массы грозди, гребни содержат 20% фенольных соединений, 15% танидных веществ, 26% лейкоантоцианов, 15% катехинов, 16% галловой кислоты, 9% кофейной кислоты, содержащихся в винограде.

Органические кислоты гребня играют большую роль в формировании качества сусла, а в последствии и вина. Их общее содержание является одним из показателей пригодности гребня для выработки из него того или иного типа вина.

Основными кислотами виноградного сусла являются D-виннаяи яблочная. Их содержанием обусловлено в основном низкое значение рН сусла и вина (2,7—3,5), при котором подавляется развитие микроорганизмов и создаются благоприятные условия для сбраживания Сахаров дрожжами. В то же время соли винной кислоты влияют на органолептические свойства и стабильность вин, так как кислый виннокислый калий и виннокислый кальций, выпадая в осадок в присутствии спирта, вызывают "кристаллические" помутнения вин.

Яблочная кислота при содержании ее выше 2 г/дм3 придает соку и вину резкий вкус, или, как говорят виноделы, "зеленую кислотность". В процессе спиртового брожения или сразу после него, а также при выдержке вин может протекать яблочно- и молочнокислое брожение с образованием молочной кислоты, придающей мягкость вкусу вина [10].

Лимонная кислота используется микроорганизмами в процессе своей жизнедеятельности, и поэтому если ее содержится до 7 г/дм3, то в вине ее концентрация снижается до 0—0,5 г/дм3.