- •Лекция № 2. Развитие административной системы губернии и ее влияние на формирование исследуемых городов и их центров.

- •Лекция № 3. Формирование Тамбовской губернии и ее основных городов.

- •3 Июля 1837 года проходит выставка произведений Тамбовской губернии которая к тому времени имеет население до 1700000 жителей, 9/10 которых исключительно занимаются земледелием.

- •Город Козлов (Мичуринск).

- •Город Моршанск

- •Лекция № 4. Краткий обзор развития районной планировки.

- •Лекция № 5. Районная планировка в системе градостроительного прогнозирования и проектирования.

- •Лекция № 6. Цели, виды и задачи районной планировки, ее научные основы и содержание.

- •Лекция № 7. Обоснование планировочных границ района.

- •Лекция № 8. Природные условия и ресурсы.

- •Лекция № 9. Комплексная оценка территории.

- •Лекция № 10. Население и трудовые ресурсы.

- •Лекция № 11. Развитие и размещение производства.

- •Лекция № 12. Планировочная структура района .

- •Лекция № 13. Архитектурно-планировочное проектирование.

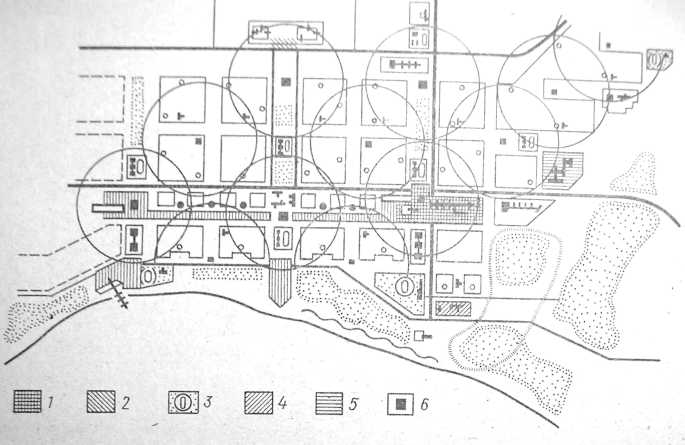

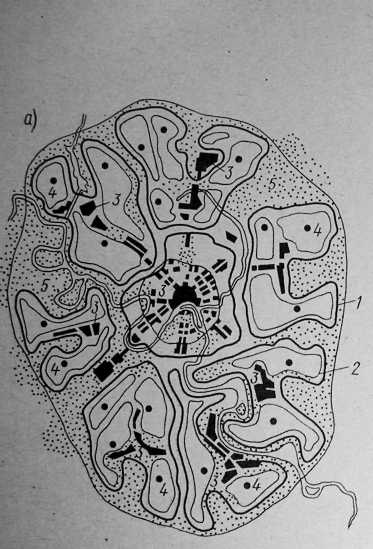

- •Общегородской центр; 2 - центр промышленного района; 3 - зона отдыха и спортивный центр; 4- детский центр; 5 - медицинский центр; 6 - центры обслуживания в жилых районах и микрорайонах

- •Лекция № 14. Приемы и примеры планировки различных районов.

- •Лекция № 15. Виды, типы и формы расселения.

- •Лекция № 16. Организация перспективного расселения на различных территориальных уровнях.

Лекция № 13. Архитектурно-планировочное проектирование.

Качество планировочного решения, которое определяет будущее состояние района, его соответствие поставленной цели во многом зависят от процесса проектирования. Насколько этот процесс методически обоснован, учитывает не только реальную ситуацию и потенциальные возможности района, но и будущие социальные, экономические, экологические, технические условия его развития, с какой степенью достоверности среди множества вероятных планировочных форм его организации избрана наиболее предпочтительная,— все это в значительной мере предопределяет степень удовлетворения многообразных потребностей населения,

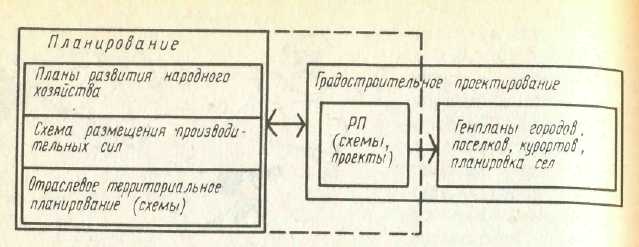

Рис. 29. Место районной планировки в народнохозяйственном планировании и градостроительном проектировании

а также величину затрат материальных и прочих ресурсов, которые потребуются для достижения конечного проектного результата. Поэтому одной из важных задач является совершенствование процесса районной планировки в целом и в особенности в той конструктивной ее части, которая касается перспективной архитектурно-планировочной организации территории, се территориального прогноза. Такие термины, как «организация территории», «формирование среды», объединяют обобщающее понятие «проектирование». Наряду с архитектурным и градостроительным проектированием планировочное проектирование имеет непосредственное отношение к РП, в котором учитываются особенности объекта.

• Этапы планировочного проектирования. Районная планировка конкретизирует и уточняет планы народнохозяйственного развития страны применительно к отдельным ее районам. В этом проявляется ее связь с отраслевым и территориальным планированием. Вместе с тем результат РП — это исходная информационная база для разработки генеральных планов городов, поселков курортов, планировки сел. Таким образом, РП выполняет роль как бы промежуточного звена между народнохозяйственным планированием и последующим этапом — проектной разработкой генеральных планов отдельных городов, поселков и сел (рис. 29). Вместе с тем в процессе РП также разрабатываются социально-экономические прогнозы (гипотезы), которые являются исходными данными, заданием для территориального прогноза — процесса архитектурно-планировочной организации территории. В процессе проектирования района учитывается неоднозначность социально-экономических прогнозов. Она обусловлена тем, что в течение длительного расчетного срока могут произойти неожиданные (незапланированные) изменения в развитии производственной базы народного хозяйства. Научно-технический прогресс способствует частым изменениям в технологии производства, возникновению новых производств и даже новых отраслей хозяйства, которое бывает невозможно предусмотреть. Вследствие этого происходит сокращение сроков достоверности экономических и технических прогнозов и могут существенно изменяться требования к размещению производственных объектов различных видов. Все это обусловливает специфику методики формирования планировочной структуры района в зависимости от его будущей экономической и производственной базы. Специфика эта проявляется в различных подходах к организации планировочной структуры на первоочередные сроки и далекую перспективу. На первоочередном этапе проектирования района (в ближайшей перспективе) в основе его планировочной организации лежат утвержденный народнохозяйственный план и план социального развития, а также задания плановых органов. Последующие этапы развития базируются на потенциальных градостроительных возможностях района, выявляемых в результате комплексного анализа его территориальных ресурсов. Это обеспечивает гибкость проектных решений. Вместо конкретных производств выявляется возможный профиль, а замена одного производства другим не нарушает принципиальной концепции перспективного формирования района. Архитектурно-планировочная организация территории районов приобретает определяющее значение в прогнозе перспективного развития района и становится его наиболее стабильной частью. Благодаря этому перспективная планировочная структура района, основанная на устойчивых факторах — потенциальных ресурсах и допускающая гибкость и многовариантность конкретных решений, учитывает возможность коррективов в развитии и размещении производственных и других объектов в течение проектного срока.

Таким образом, формирование перспективной планировочной структуры района обусловлено не только заданными социально-экономическими потребностями, но и в значительной степени возможностями их реализации, которые исторически сложились и объективно существуют. Поэтому в процессе РП большое значение имеет анализ сложившейся ситуации в качестве исходной предпосылки организации новой планировочной структуры района.

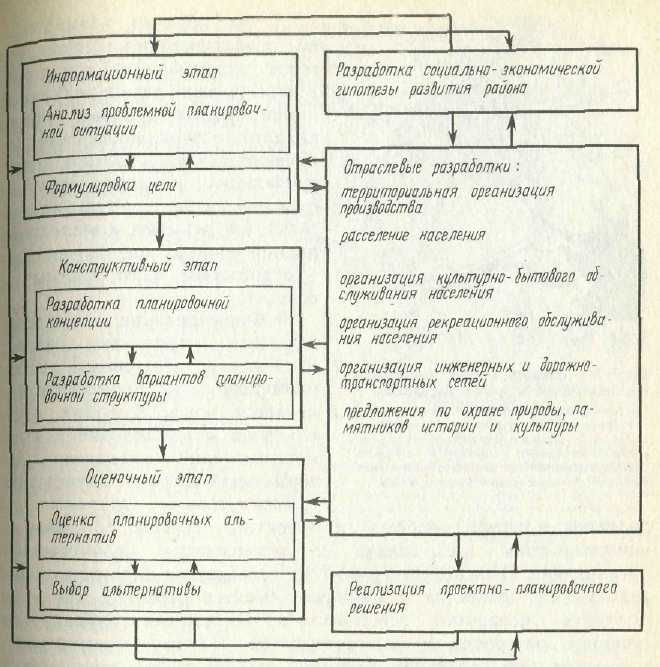

Организация (создание) перспективной планировочной струк-туры является сложным процессом, включающим взаимосвязанные этапы, каждый из которых имеет свою особую цель и характеризуется специфическими методами ее достижения. Основным конструктивным этапом является процесс непосредст-венной разработки перспективной планировочной структуры района. Его место среди других может быть представлено в следующем упрощенном виде. Разработке перспективной планировочной структуры предшествует этап определения цели и

задач проектирования. Они являются результатом анализа проблемной ситуации в районе. Проблематика основывается на противоречии между потенциальными возможностями проектируемой территории и заданными или необходимыми результатами его социально-экономического развития. Во всех случаях достигаемое состояние объекта представляет собой компромиссное решение между нормативным уровнем его развития и потенциальными возможностями реализации в течение проектного срока. Формулировка проблемной ситуации имеет важное значение в РП, что обусловлено сложностью и большим разнообразием районов. Это предопределяет значение предшествующей многофакторной и комплексной оценки существующего состояния территории района, одним из результатов которой должно быть современное (критическое) состояние района, требующего перспективного преобразования.

Предшествующий аналитический (информационный) этап позволяет получить исходные данные, необходимые для разработки модели целесообразной в будущем планировочной организации района. Выражением этой модели является схема или проект его планировочной структуры.

Сложность объекта РП вызывает необходимость многовариантного проектирования. Для выбора предпочтительного варианта в процессе РП предусматривается этап сравнительной оценки вариантов перспективно планировочной структуры для выбора одного, который в системе оценок занимает высшее место. Оценка осуществляется с использованием оценочных моделей с помощью ЭВМ, что позволяет всесторонне оценить значительное число вариантов. Система оценок должна соответствовать предварительно установленным целям (целевой модели).

Таким образом, процесс РП включает несколько типичных этапов: анализ существующего состояния объекта и тенденций его развития; определение проблемной ситуации и цели проектирования; разработку перспективных вариантных решений и выбор предпочтительного на основе сравнительной оценки (рис-30). Каждый из этапов связан с определенным состоянием объекта РП (прошлым, настоящим и предполагаемым будущим). Реальность последнего во многом зависит от обоснованности социально-экономических и территориальных прогнозов. В связи с этим процесс районной планировки обычно включает в себя анализ реализации предшествующих проектных решений.

Поскольку результаты районной планировки реализуются на следующих стадиях градостроительного проектирования (посред-ством планировки и застройки городов и других объектов), важное значение имеет преемственность принятых решений. При разработке

Рис. 30. Основные этапы процесса планировки

перспективной планировочной структуры района отдельные аспекты или разделы комплексной проблемы требуют более Углубленной и детальной разработки. К ним относятся территориальная организация производства, расселение населения, организация его культурно-бытового и рекреационного обслуживания, организация транспорта и др. В зависимости от специфики района результаты некоторых из названных видов специальных разработок оказывают существенное влияние на общее решение планировочной структуры района. Вместе с тем процессе формирования планировочной структуры района как единого комплекса осуществляется взаимная корректировка относительно частных решений отраслевых задач. Нередко здесь проявляются серьезные противоречия, которые устраняют исходя из интересов района как единого целого.

Рис. 33. Перспективное функциональное зонирование

района:

I — зона преимущественного развития животноводства; 2 —то же, растениеводства; 3 — отапливаемые территории; 4 — зона преимущественного развития кратковременного отдыха; 5 — то же, длительного отдыха взрослых; 6 —то же, детей; 7 — тоже, промышленного строительства;8 — то же, гражданского строительства; 9 — зона охраняемого природного ландшафта

Функциональное зонирование территории района должно обеспечить целесообразное хозяйственное и градостроительное использование отдельных частей района на первую очередь и расчетный срок с резервированием территорий для последующего развития за пределами этого срока. Различные функциональные зоны фиксируются в специальной схеме, которую целесообразно разрабатывать на основе комплексной оценки территории, ма-териалов обследования, проектных разработок по развитию район на первую очередь и расчетный срок. Б процессе составления этой схемы необходимо выполнить работу по комплексной увязке отраслевых проектных предложений (рис. 33).

Одним из важных конечных результатов планировочных решений районной планировки являются практические рекомендации по перспективному использованию территории районов, которые непосредственно адресованы различным исполнительным органам. Эти рекомендации могут быть в виде специальной схемы функционального зонирования, территориального атласа или кадастра. Назначение этого документа: способствовать наиболее рациональному использованию отдельных частей планируемой территории в соответствии с природными и народнохозяйственными условиями ее освоения; обеспечивать соблюдение нормативов и правил по наиболее целесообразному взаимному размещению народнохозяйственных объектов различного функционального назначения; создавать необходимые планировочные условия для сохранения и рационального использования ценных природных ресурсов (сельскохозяйственные земли, леса, воды, полезные ископаемые), а также памятников культуры и архитектуры; выделять на планируемой территории объекты, требующие более детальную планировочную разработку.

При этом отдельные части территории классифицируются с точки зрения предпочтительности их отнесения к одной из функциональных зон, которые были установлены в процессе планировочной организации района.

Планировочная структура населенных мест.

Типы и элементы планировочной структуры. На решение планов городов оказывают влияние следующие факторы: место города в системе расселения; природно-климатическая характеристика выбранной территории; профиль и величина градообразующей группы предприятий; условия функционального зонирования городской территории; организация транспортных связей между жилыми районами и местами приложения труда; учет перспективного развития города; требования охраны окружающей среды; условия инженерного оборудования территории; требования экономики строительства; архитектурно художественные требования. Эти факторы находят отражение в планировочной структуре города, т.е. в сочетании жилой застройки с местами массового посещения (работы, отдыха, культуры, быта), связанных сетью магистральных улиц и площадей.

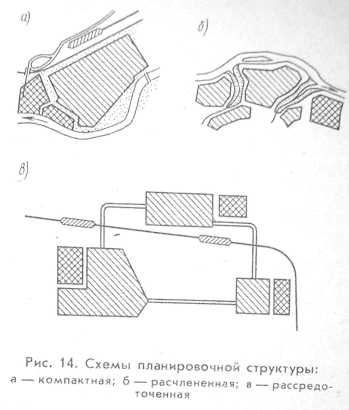

Преобладание одного из факторов или суммарное воздействие нескольких определяет тип планировочной структуры: компактный, расчлененный и рассредоточенный (рис. 14). Компактный тип характеризуется расположением всех функциональных зон города в едином периметре. Расчлененный тип возникает при пересечении территории города реками, оврагами или транзитной железной дорогой. Рассредоточенный тип предполагает несколько городских планировочных образований, связанных между собой транспортными линиями. Возникновение рассредоточенного типа обусловливается характером градообразующей группы предприятий данного города (например, добывающая промышленность) или природно-климатическими условиями.

К основным планировочным элементам города относят: жилые и промышленные районы, объекты, Формирующие систему городского обслуживания (административно-общественные, культурно-просветительные, лечебно-оздоровительные, спортивные, торгово-бытовые и массового отдыха) и объединяющие их сеть улиц и площадей.

Учреждения и предприятия общественного обслуживания в современном городе составляют единую систему, охватывающую жилые районы, места приложения труда и зоны отдыха. Современная градостроительная тенденция направлена на объединение объектов обслуживания в общественные центры: общегородские, планировочных районов, жилых районов и микрорайонов, промышленных и производственно-селитебных районов, зон массового отдыха. В крупнейших городах, таких, как Москва, Ленинград, Киев, общая планировочная структура включает в себя планировочные зоны со своими общественными центрами (рис. 15).

В систему общественных центров включают

и специализированные центры:

спортивные, учебные, медицинские,

музейно-выставочные и др. (рис.

16).

систему общественных центров включают

и специализированные центры:

спортивные, учебные, медицинские,

музейно-выставочные и др. (рис.

16).

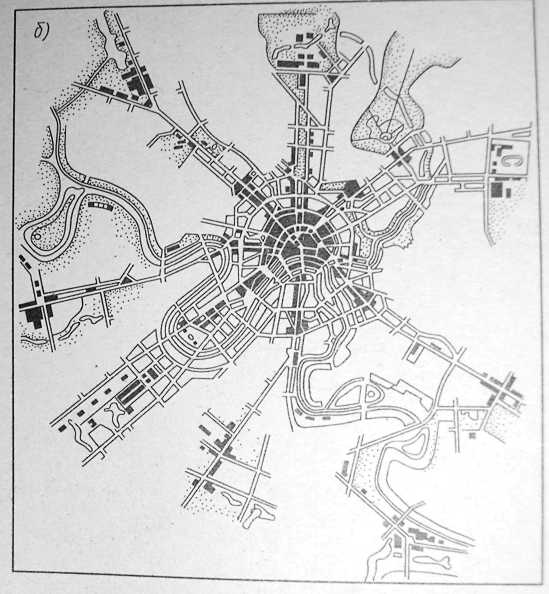

Рис. 15. Система центров крупнейшего города:

а-схема планировочной структуры б-схема общегородского центра; 1- границы планировочных зон; 2- то же, районов; 3- центральный район и центры планировочных зон; 4- центры планировочных районов; 5- зеленые насаждения общего пользования планировочных районов; 5- зеленые насаждения общего пользования