- •.Методы психологии.

- •Специфика психического отражения

- •Глава 2. Стадии развития психики.

- •2.1. Стадия элементарной сенсорной психики.

- •2.2. Стадия перцептивной психики.

- •2.3. Стадия интеллекта (ручного мышления).

- •Различия психики животных и человека

- •3.3. Возникновение и развитие сознания

- •3. Структуры сознания

- •Язык и сознание человека

- •Функции, виды и свойства внимания.

- •Понятие об ощущениях

- •Рефлекторная природа ощущений

- •Классификация ощущений

- •Систематическая классификация ощущений

- •Генетическая классификация ощущений

- •Общие свойства ощущений

- •Понятие ощущения

- •Ощущения, их виды и основные закономерности

- •Понятие о восприятие

- •Процесс восприятия

- •Виды восприятия

- •Свойства восприятия Предметность

- •Целостность

- •Структурность

- •Константность

- •Осмысленность восприятия

- •Апперцепция

- •7.1 Понятие о представлении

- •Память имеет ограниченный объём. Успешность воспроизведения большого объёма материала зависит от характера распределения повторений во времени. Имеет место такая закономерность

- •Классификация видов памяти

- •Операции и формы мышления

- •Воображение: понятие и значение в жизни человека

- •Механизмы воображения

- •Классификация процессов воображения

- •Введение

- •1 Человек

- •2 Индивид

- •3 Личность

- •4 Противопоставление: индивид - личность. Индивидуальность

- •5 Подведение итогов

- •Заключение

- •Индивид, индивидуальность, личность

- •Структура личности

- •Личность в категориальном ряду: индивид, субъект, личность, индивидуальность (психолого-акмеологический анализ) Система личностных понятий

- •Личность в акмеологии

- •Литература

- •Глава 1.Представление о личности и ее компонентах в психологии Понятие личности

- •Глава 2. Основные теории личности в зарубежной психологии

- •2.1 Личность в гуманистической психологии Маслоу

- •2.2 Психодинамическая теория личности з. Фрейда

- •2.3 Психологические типы личности в психологии к.Г. Юнга

- •Направления зарубежной психологии

- •Потребность

- •Подходы к классификации потребностей и мотивов.

- •Мотивация и личность Абрахам Маслоу

- •Глава 4 Базовые потребности

- •Виды и функции мотивов

- •Реферат: Темперамент, его физиологические основы и психологическое описание

- •2. Типы темпераментов

- •1. Понятие и структура характера

- •Характер и темперамент

- •Тема 14. Темперамент и характер

- •Задатки и способности. Основные тезисы

- •Профессиональное общение следователя

- •1. Понятие, структура и виды общения

- •2. Психология коммуникативно-профессионального общения

- •3. Особенности профессионального общения следователя

- •Социально-психологические механизмы воздействия в процессе общения

- •1.2 Сущность межличностных отношений

- •Монологическая и диалогическая речь

- •Лекция 6

- •2.1 Рефлексия, идентификация, эмпатия

- •2.2 Аттракция и стереотипизация

- •2. 3 Каузальная атрибуция.

- •Теории межличностного взаимодействия

- •Введение

- •1. Сущность понятия конфликт и их классификация

- •1.1 Понятие конфликта и их классификация

- •1.2 Конфликт как процесс

- •2. Технологии управления конфликтами

- •2.1 Методы разрешения межличностных конфликтов

- •2.2 Определение истинных причин конфликта

- •2.3 Анализ конфликтной ситуации

- •2.4 Правильная оценка и учет личностно-психологических особенностей контрагента

- •2.5 Изучение основных типов стратегий, которые применяются людьми, участвующими в конфликте

- •2.7 Существует несколько методов разрешения конфликтов, которыми следует пользоваться при разгоревшемся конфликте

- •Глава I. Теоретическое исследование типов поведения участников конфликтной ситуации

- •Введение

- •1. Социальная группа. Формирование социальных групп.

- •2. Теории «социального обмена» и «символического интеракционизма».

- •3. Виды социальных групп.

- •4. Семья как социальный институт и малая группа.

- •Заключение

- •Понятие группы в социальной психологии. Классификация групп Основы психологии / Понятие группы в социальной психологии. Классификация групп Страница 1

- •Стадии развития группы

- •Руководство и лидерство

- •Характеристика стилей руководства

- •Авторитарный (директивный) стиль.

- •Демократический (коллегиальный) стиль.

- •Нейтральный (попустительский) стиль.

- •Групповые санкции

- •Групповые нормы

- •Групповое давление

- •Конформизм

Структура личности

Выделяют, в первую очередь, так называемую физическую личность или физическое Я. Это тело, или телесная организация человека, самый устойчивый компонент личности, основанный на телесных свойствах и самоощущениях. Тело не только первый “предмет” для познания, но и обязательный компонент личностного мира человека, как помогающее, так и мешающее в процессах общения. К физической личности могут быть отнесены также одежда и домашний очаг. Известно, что многое о человеке можно сказать по данным элементам. Это же относится и к произведениям ручного или интеллектуального труда человека – украшение его быта, коллекциям, рукописям, письмам и т.д. Защита себя, своего тела, своей идентичности, равно как и своего ближайшего окружения, относится к числу древнейших личностных качеств человека и в истории общества, и в истории индивида. Как сказал Г. Гейне: каждый человек есть “целый мир, рождающийся и умирающий вместе с ним …”

Личность в категориальном ряду: индивид, субъект, личность, индивидуальность (психолого-акмеологический анализ) Система личностных понятий

Проблема личности является центральной в современной психологии и акмеологии. И это не случайно. Личность — основная загадка человеческого мира, его тайна. Вспомним Николая Бердяева, его слова: «Истоки человека лишь частично могут быть поняты и рационализированы. Тайна личности, ее единственности, никому не понятна до конца. Личность человека более таинственна, чем мир. Она и есть целый мир. Человек — микрокосм и заключает в себе все» [4. С. 11]. Так же воспринимал личность и Карл Юнг: «Личность как полная реализация целостности нашего существа, — писал он, — недостижимый идеал. Однако недостижимость не является доводом против идеала, потому что идеалы — не что иное, как указатели пути...» [24. С. 191].

Итак, личность, с одной стороны, тайна, завораживающая мысль и чувство размышляющего человека, с другой стороны, рабочее понятие, активно используемое в деловом языке практически всех профессий, в житейском общении. Все это настраивает нас на то, что и воспринимать данное явление, и работать с системой понятий, в которых оно отражено, необходимо уважительно и профессионально грамотно.

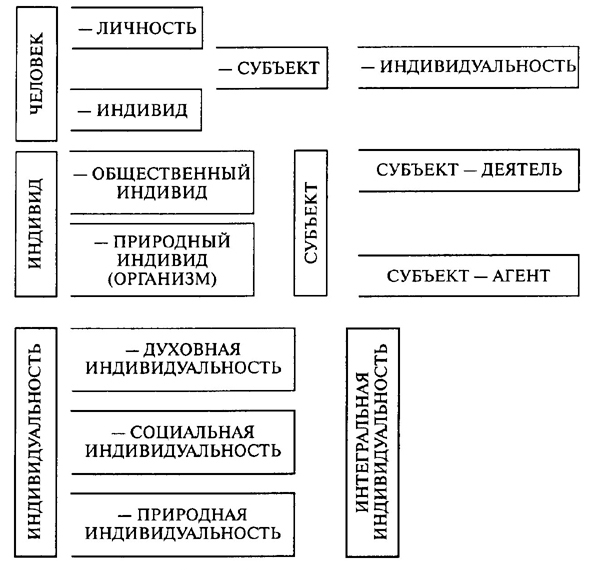

Обратимся к категориальному ряду, в который вписано понятие «личность». Это, прежде всего, понятия «человек» — «индивид» — «субъект» — «индивидуальность» (схема 1).

Схема 1. Система личностных понятий

Содержание этих понятий (через которые раскрываются те или иные характеристики личности) изложено во многих учебных пособиях, но, как правило,

46

в общепсихологическом плане. Попробуем, не потеряв общепсихологического фундамента, вывести данные понятия на уровень социально-психологического и акмеологического анализа. При этом необходимо учитывать положение С. Л. Рубинштейна, что «понятие личности есть общественная, а не психологическая категория... Личность как реальность, как кусок действительности... является предметом изучения разных наук... В число этих наук необходимо входит психология, потому что нет личности без психики, более того — сознания. При этом психический аспект личности не рядоположен с другими; психические явления органически вплетаются в целостную жизнь личности, поскольку основная жизненная функция всех психических явлений и процессов заключается в регуляции деятельности людей. Будучи обусловлены внешними воздействиями, психические процессы обусловливают поведение, опосредствуя зависимость поведения субъекта от объективных условий» [19. С. 244—245].

Основой и точкой отсчета обозначенного анализа выступает человек как социоприродный феномен. Как явление человек имеет два вектора развития, а как понятие — два плана интерпретации: природный и социальный.

Природный вектор развития человека: вид в биологической классификации эволюции жизни на земле; природное существо, относящееся к классу млекопитающих; вид — приматы; классификационная категоризация — Homo sapiens.

Человек как существо, принадлежащее миру природы, включен в цепь природных зависимостей. Любая их деформация — деформация жизнедеятельности человека. Экология — это в конечном счете всегда экология человека. Человек — точка отсчета всех наших взаимодействий с природой.

Человек находится в единстве с природой и в то же время выступает лидером в этом взаимодействии. Не случайно в философии утверждается, что в человеке материя приходит к осознанию самой себя. Слова эти содержат в себе глубочайшую программную идею единства материи, развития и человека. Поэтому так важен принцип цивилизованной природности человека, разработанный в акмеологии (см.: [9. С. 167—171]). С ним тесно взаимосвязан принцип коэволюции — сопряженности закономерностей природы и закономерностей деятельности человека.

Человек как существо, принадлежащее социуму, человечеству, представляет в себе человечество, и в этом его сущность. Человечность — главная сущностная (общечеловеческая) черта человека.

Человечество (человеческий род, человеческий мир) — особая, исторически развивающаяся социальная, социально-психологическая и духовная общность, которая отличается от всех иных материальных систем на планете присущим ей способом жизнедеятельности. Главная социально-психологическая (а в принципе акмеологическая) характеристика этого способа жизнедеятельности — механизм «САМО...».

Природной, врожденной программы жизнедеятельности, как известно, у человека нет. Регулятором жизнедеятельности человека и выступает механизм «САМО...»: самоорганизация, самопознание, самосознание, саморегуляция, саморазвитие, самодвижение и т. д. На пути к акме разворачиваются такие виды активности, как самополагание, самопотенцирование (самоопосредствование), самоопределение, самоактуализация и самовопрошание, самооценка, самореализация (самоутверждение) и т. д. Это уже культура, ценностно-смысловой код поведения и деятельности.

Человек сам по себе ни добр ни зол. Он таков, каково сотворенное им бытие и принятое им место в этом мире (основание совести, выбора и ответственности за последствия своего пребывания в мире).

Природа человека — противоречива, антиномична (заключает в себе противоположно направленные свойства и возможности). В философии используется специальный термин: антропологическая антиномия. Человек, с одной стороны, творится Богом из «праха земного», а с другой — «по образу и подобию Божию». Человек является частью земного мира, малой песчинкой…

47

Но духом, разумом он идет от мироздания, может трансцендировать мир, охватить его как целое, осмыслить и понять с позиций Абсолюта (Богочеловек). Человек потенциально заключает в себе логос (порядок, разумность) и хаос (вплоть до отчуждения от жизни); свет (добро, любовь) и тьму (зло); творчество, созидание и разрушение; величие и ничтожество. Человечность, человеческое в человеке и есть высшая форма воплощенной культуры, самотрудное восхождение человечества и каждого отдельного человека.

Следует отметить еще один важный для акмеологии аспект.

Методологическое значение понятия «человек» заключается и в том, что человек как явление выступает исходным, родовым для понимания мира, в котором мы живем.

Мир, в котором мы живем, является для нас в конечном счете человеческим миром. Человекомерность (человекоразмерность) заложена в основании этого мира.

Человек — родовая характеристика каждого из нас. В исходном и главном каждый из нас просто человек. Это уже потом мы — русские, китайцы, японцы, башкиры, удмурты, евреи и т. д. Поэтому отношение «человек — человек» является родовым. «Человек обладает значением, потому что он человек, а не потому, что он иудей, католик, протестант, немец, итальянец и т. д. и т. д.» [7. С. 229]. Отсюда понятия «права человека», «общечеловеческие нормы и ценности», «гражданственность» и т. д.

«Человек — человек» — самое трудное отношение в жизни людей. В развитии обозначенного отношения существует целый ряд «барьеров»: расовый — этнический — национальный — конфессиональный (религиозный) — социокультурный. Нравственная высота прохождения этих «барьеров» (разрешения стоящих за ними противоречий) — серьезная образовательная и воспитательная работа человечества, целевая задача каждого планетарного общества.

Индивид как биосоциальный феномен имеет два вектора развития: биологический и социальный индивид — единичный представитель человеческого рода в биологическом плане и единица общества в социальном плане (отдельный человек).

Природный индивид обладает той или иной физической конституцией, типом нервной системы, темпераментом, динамическими силами биологических потребностей, аффективности и другими чертами, которые в ходе онтогенетического развития частью развертываются, а частью подавляются... (см.: [12. С. 176—177]).

Индивидные свойства — это субстрат конкретного человека. Биологические и психологические особенности индивида выступают как ресурсы человека, потенциал его развития как личности, как субъекта. Индивидные характеристики чрезвычайно важны для акмеологии. В индивидных ресурсах «закодировано» физическое, а часто и психическое здоровье человека. Изучение (диагностика) ресурса человека как работника позволяет выработать представление о пропорциональных и вредных организму нагрузках; оптимизировать деятельность на основе акмеологических критериев здоровья человека.

В данном случае мы рассматриваем человека как природного (биологического) индивида, как организм. Но индивид всегда еще и социальная единица социума, т. е. общественный индивид. В этом смысле каждый индивид социален — прошел социализацию, имеет в обществе определенный статус (даже быть ребенком — общественный статус).

Каждый индивид «входит» в ту или иную сферу общественной жизнедеятельности, а значит, в совокупность норм, требований, правил. Эти требования безлики в том смысле, что обращены к любому человеку, живущему в обществе.

Каждый из нас в определенной мере общественный индивид — исполнитель общественных традиций, норм, законов. Состояние это естественное, необходимое. Но данный статус несет и опасность «механической жизни», исполнительства без включения собственного Я («мы люди маленькие», «мы как все»). Поэтому, фиксируя закономерный статус человека как общественного

48

индивида, мы отмечаем его «промежуточное» положение. Главное в человеке — это авторская личность.

Для акмеологии важнейшей проблемой является творчество (социальное, духовное), т. е. креативность. В основе креативности лежат: уровень развития рационального интеллекта (IQ) и задатки — способности. Но и интеллект, и задатки как индивидные свойства переходят в креативность (в качества творческой деятельности) лишь тогда, когда они одухотворены направленностью и мотивацией достижения личности.

Личность — социальное качество человека (индивида), индивидуальный уровень общественной жизнедеятельности (индивидуальное как конкретное выражение социального).

В человекознании личность традиционно рассматривается как устойчивая система социально значимых качеств, характеризующих индивида как члена социума — субъекта познания, общения и деятельности.

В психологии под личностью чаще всего подразумевается некоторое ядро, связывающее воедино различные психические процессы индивида и сообщающее его поведению необходимую последовательность и устойчивость.

Возникает вопрос: что считать таким ядром, интегрирующим началом в самой личности. По К. А. Абульхановой, личность — это устойчивый психический склад человека (см.: [1. С. 115]). По К. К. Платонову, личность — это человек как носитель сознания (см.: [17. С. 55—62]).

Автор статьи определяет личность как способность индивида жить через свое Я, т. е. через свой жизненный выбор и ответственность за него. Чем более развита личность, тем более ярко, рельефно сформировано и выражено ее ядро — Я.

Высшие личностные особенности человека: сознание (социальное мышление); активность (практически-действенное, функциональное качество личности); способность к жизненному выбору и ответственности за него (механизм «САМО» — я сам); чувство времени (восприятие и организация времени как «пространства и времени» своей жизни); стремление к смыслу (смыслу жизни); ценностно-нравственный поведенческий код (а в итоге — склад) личности и т. д.

Человек именно как личность — существо познающее, разумное (оценивающее и интерпретирующее), свободное, т. е. выбирающее... и отсюда трагическое, страдающее. Но и счастливое, свободное. Личность всегда находится в экзистенциальной субъектной ситуации: существования и осуществления.

Субъект — личность как деятель. В современной психологической науке существует две точки зрения на содержание явления и понятия «субъект» («субъектность»).

Первая точка зрения — сущностная: субъект — это форма социальной и жизненной зрелости личности (высшая форма ее развития). Человек рождается вне субъектности и становится субъектом. Главная форма развития личности — это способность быть субъектом. Деградируя, личность теряет свойства быть субъектом (К. А. Абульханова).

Автор — сторонник функциональной точки зрения на содержание субъектности (см.: [14. С. 66—68]). Субъект — неотторжимая, атрибутивная характеристика человека. Человек сразу рождается субъектом. Это врожденная форма его присутствия в мире (жизнеспособность и социоспособность). Иначе человек был бы «вещью в себе» (И. Кант).

Человек рождается как субъект-агент. Роль направляющего начала играют взрослые люди, прежде всего родители (единая субъектная система-общность «мать — дитя»). По мере развития индивида как личности (Я сам) происходит становление авторского субъекта (субъекта-деятеля).

Личность — социальное качество человека. А качество имеет степень развития: от минимума личности (осознания своего Я...) до авторской, творческой личности. Личность развивается через свою активность-субъектность: способность к жизненному выбору, социальному действию, ответственности за него.

49

Поле субъектности всегда соотношение субъекта и объекта, активность личности. В поле субъектности (решаемой задачи) происходит синтез свойств, энергетики личности-субъекта и предмета-объекта. Поэтому базовые качества личности и субъектные качества (субъектность) — это родственные, но разные качества. Это проблема, которая назрела и ждет своей разработки.

Личность строит свою субъектность из своих психических и психологических свойств: биогенных, социогенных и духовных ресурсов, коррелируя их с содержанием решаемой задачи. И из ресурсов объекта (среды и предмета деятельности). В данном случае мы можем говорить не только об активности личности (субъекта), но и о своеобразной активности объекта. Не следует забывать также, что через объект в поле субъектности личности «входят» законы реального мира.

Более того, в субъектном пространстве личность «входит» в систему общественных отношений, становится «социальным фактом» (ситуация «не-алиби», по М. Бахтину). Личность порождает детерминирующий эффект, сама становится «условием жизни для других». Встает проблема «вкладов в других», «ценностного обмена», но главное — «акмеологического события», «акмеологического факта». Проблема, которая также требует своего разрешения.

Соотношение между личностью и ее субъектностью можно обозначить как «слойно-уровневую» (расслоенную) структуру личности [13]. Понятие расслоенной структуры личности основывается на предположении о том, что стабильное ядерное образование личности — самоидентичность — окружено, охвачено подвижным периферическим образованием (в русле нашей концепции — субъектностью).

Расслоенная структура позволяет увидеть, как личность продолжается в действовании, а мир «вторгается» в личность, обретая в ней свое уникальное существование.

Поле субъектности, если его скоррелировать с жизненным путем, — это в основе последовательная совокупность деятелъностей личности. Статус субъекта у личности в этих деятельностях может быть далеко не однозначен. Наряду со статусом «авторского субъекта» существуют и другие статусы: «субъект-агент», «навязанная субъектность», «иллюзорная субъектность», «разрушающая субъектность». Человек может жить вообще «не своей» жизнью. Отсюда в управлении (в руководстве персоналом) проблема несовместимости личности с функцией — по сути бессубъектность. А отсюда и управленческая задача — субъективация персонала.

Следует подчеркнуть и то, что между личностью в качестве субъекта и ее субъектностью существуют достаточно сложные, порой противоречивые (диалектические) отношения.

Базовые экзистенциальные виды субъектности (активности), выходящие из субъектного ядра социально и духовно зрелой личности — это формы не только ее существования, но и осуществления. Быть субъектом — значит быть инициатором собственной активности (А. В. Брушлинский). Личность выражает, проверяет, реализует себя через эту субъектность. Возникает интегрированный, когерентный деятель — авторский личность-субъект. Высший уровень экзистенции: личность рассматривает свои роли и характеристики как часть единого Я и переживает качественную целостность своего существования.

Но есть виды субъектности (период моратория у подростков и юношей, новые виды деятельности у взрослого человека и т. п.), в которых личность присутствует номинально, «опытно». Она еще не открыла саму себя в этих жизнепроявлениях, и ее идентичность (в рамках данной субъектности) носит «контурный», лишь предполагающий характер. Что-то из этого взаимодействия личности с миром может войти в «Я-опыт», в базовую идентичность. Но в целом это «промежуточное жизнедействие», одна из многочисленных попыток определить (выбрать) себя в мире.

Именно этим идентичность в рамках субъектности отличается от базовой идентичности (самости) личности.

50

Человек в действительности живет как минимум дважды: один раз, когда жизнь с ним случается, а второй раз, когда происшедшие события персонифицируются человеком, входят в его социальную память — память личности, в его идентичность1.

В этом взаимодействии (общении с самой собой, своей жизнью) личность выступает как особый субъект по отношению к собственной субъектности (в ее отраженной форме). При этом данная внутренняя субъектность несет в себе особое качество, которое по аналогии с термином «ценностность» можно обозначить как «субъектностность» (см.: [11; 15. С. 103—111]). Здесь мы и выходим на проблему «работы личности» по освоению своей субъектности (активности).

Феноменология объекта требует его нефеноменологического обоснования (интерпретации). В этом процессе проясняются формы (связи и т. д.) не фиксируемые ни в объекте, ни в субъекте, но определяемые соотношением качества объекта и субъекта. И главное — характером контакта между ними.

«Работа личности» включает в себя:

• самоанализ, рефлексию, соотнесение смыслов, ценностей деятельностей (реальности, стоящей за ними) со смыслом и ценностями личностного Я;

• психосинтез, «сшивание» (связывание) различных граней «Я-опыта» (активности личности) в единое полотно личной жизни (биографию, жизненный путь);

• психологическую защиту личности от негативных, разрушительных содержаний, если они транслируются той или иной деятельностью (как правило, навязанная субъектность);

• и главное — духовную работу: духовное самоопределение, выработку ценностно-смыслового кода, нравственного плана личных отношений к миру и людям, постижение своего Я как космопланетарного субъекта, расшифровку «Я-образов», выработку «Я-концепции» и т. д.

Мы выделяем, таким образом, понятие личности как субъекта деятельности и понятие личности как высшего единства человека (как самоидентичность).

Личность как субъект деятельности устанавливает связи и отношения в мире, а личность как Я (самоидентичность) связывает эти взаимодействия в личностную иерархию. Личность и имманентна деятельности, и трансцендентна ей.

В то же время следует отметить, что работа с «Я-опытом» — это не сортировка, не классификация впечатлений и воспоминаний. Это процесс самоопределения личности, внутренняя работа по выбору самой себя.

Результатом обозначенной работы личности выступает не простое увеличение знания о себе, а изменение, развитие, процесс новообразований личности.

Работа личности — внутренняя духовная работа, в результате которой и происходит подлинное акмеологическое становление личности2.

Личность и индивидуальность — это общие, но имеющие качественную определенность явления и понятия.

Индивидуальность — это уровень развития и своеобразия личности — «качество качества». Личность есть вершинный уровень развития человека. Индивидуальность — это его глубинное измерение (см.: [3. С. 275]). Не случайно

51

говорят (А. Г. Асмолов): индивидом рождаются, личностью становятся, индивидуальность природную, индивидуальность социальную, индивидуальность духовную, индивидуальность интегральную отстаивают.

Индивидуальность означает нечто большее, чем только положение индивида на шкале вариативности тех или иных признаков и их сочетаний.Индивидуальность выражает уникальность личности. С этой точки зрения правомерны утверждения А. А. Деркача, который подчеркивает, что понятие «тип» не может быть соотносимо с личностью как таковой (см.: [10. С. 60]). Личность не может быть типична. Типичным может быть лишь ее эмпирическое выражение (то или иное ее свойство, качество, состояние). Типичными могут быть субъектные проявления личности. Социальные типы — субъекты, которые сложились в конкретном обществе — показатель развития не только личностей, но и социума (условий активности). Неповторимость, единственность, незаменимость — вот характеристики личности.

Можно, таким образом, сделать обобщающий вывод.

Человек — родовое существо, представитель человечества, социоприродный феномен. С природной стороны человек — ниша в развитии природы; с социальной (со стороны сознания, мысли, чувства) — микрокосм, бесконечный по своему многообразию и равномощный макрокосму Мира.

Индивид — конкретный человек, биосоциальный феномен. С биологической стороны индивид — это организм, с социальной — единица социума, носитель общественных отношений — нормативной детерминации (необходимости).

Личность — психосоциодуховный (смысловой) феномен. Не случайно в русской классической философии происхождение слова «личность» связывали с ликом, а не с личиной, персоной, маской. Личность как чудо, как миф, как единственность... Развитие фиксируется в зрелости Я («Я-системы», «Я-конструктов», «Я-концепции»).

Субъект — личность как деятель.

Индивидуальность — биологическая, социальная и духовная (в итоге — интегральная) уникальность личности.

«Я-система»

В центре обозначенного категориального ряда находится личность и ее экзистенциальное ядро — Я. Личность — источник верховного смыслового синтеза мира человека. Напомним, что личность определяется как способность индивида жить через свое Я (через свой жизненный выбор и ответственность за него).

Психологически Я — это центр самопознания (самосознания) и саморегуляции. В основе содержания системы Я лежит социальная память и механизм идентификации (уподобления, отождествления). В итоге — открытие личностного смысла в явлениях окружающей действительности и психологическое «слияние» с ними (персонификация). То, что человек пережил как «свое», входит в содержание его Я. Отсюда вывод: Я — это социальное качество индивида с психологическим статусом Мы.

Нужно поэтому не выпячивать противоречия между Я и Мы (на сущностном уровне они надуманы), а предметно заниматься созданием условий, при которых не происходит деформаций и противостояний «Я-концепции» личности и «Мы-концепции» народа, той или иной социальной группы.

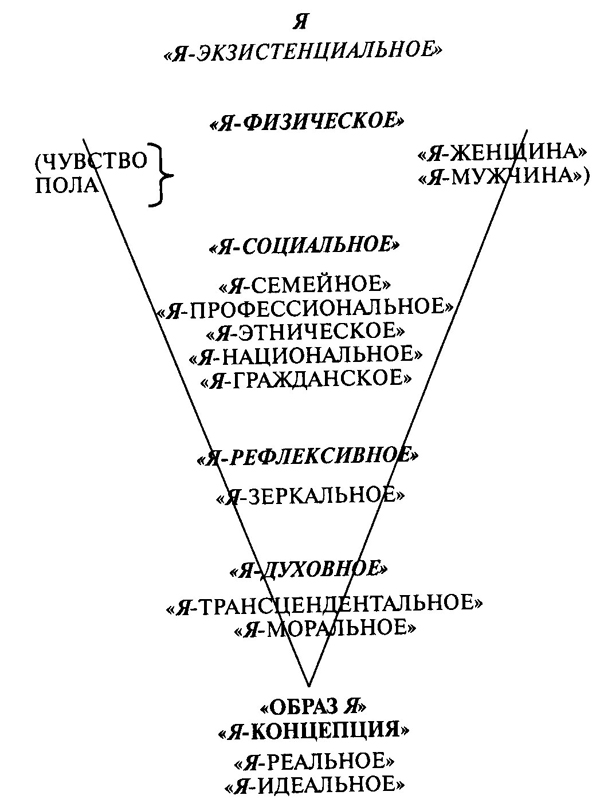

В системе Я личности можно выделить различные «Я-конструкты». Среди них «Я-физическое» (в рамках данного конструкта при решении специализированных задач можно выделить чувство пола: «Я-женщина», «Я-мужчина»); «Я-социальное» (и здесь, углубляя рассмотрение, можно выделить «Я-семейное»; «Я-профессиональное»; «Я-этническое»; «Я-национальное»; «Я-гражданское»); «Я-рефлексивное» (стержнем здесь выступает «Я-зеркальное»); «Я-духовное» (в основе — «Я-трансцендетальное», «Я-моральное» и др.).

Их синтез в самосознании личности находит выражение в таких интегральных образованиях, как «образ Я» и «Я-концепция».

52

Каждый «Я-конструкт», интегральное качество системы Я можно рассмотреть через модусы: «Я-реальное» и «Я-идеальное».

Венчает систему Я (всю совокупность «Я-конструктов») «Я-экзистенциальное» — центральная, ядерная, соборная характеристика личности, интегральное выражение самопознания и самосознания. В абсолютном смысле Я (система Я) — это и есть личность. Все личностное совпадает с «Я-выражением». Все, что человек не идентифицирует (не отождествляет) со своим Я (личностный смысл), не является для него психологически личностным (схема 2).

Схема 2. «Я-система»

Акмеологические исследования показывают, что работники с высокой дифференциацией, развитостью всех аспектов (конструктов и модусов) своего Яимеют тенденцию к использованию большей и разнообразной информации в процессе решения своих профессиональных задач, чем обладающие низкой развитостью «Я-системы». Специалисты со сформировавшейся, стабильной «Я-системой» («Я-концепцией») обладают более устойчивой самооценкой и менее зависимы от внешних обстоятельств, более нейтральны к давлению, которое на них оказывают (сила Я). При этом человек, остро чувствующий своеЯ, как правило, уважает личность и в другом человеке.