- •Глава 7 177

- •5.3 Взаимосвязь решений типа бегущих волн с

- •Глава 7 177

- •Глава 7 177

- •1 Задача о мгновенном точечном источнике в бесконечной среде

- •Глава 7 177

- •Глава 1

- •Глава 7 177

- •Глава 7 177

- •Глава 2

- •Глава 3

- •Глава 4

- •Глава 5

- •5.3 Взаимосвязь решений типа бегущих волн с автомодельными решениями

- •Глава 6

- •Глава 7 177

- •Глава 7

- •Глава 7 177

- •Глава 8

- •Локализация тепла или массы

- •Глава 7 177

- •Глава 9

- •Размерность самоподобия

- •Самоподобные кривые

- •Глава 10

- •Гидродинамика тонкой пленки на поверхности

- •Конвективная диффузия в тонкой движущейся пленке

- •Глава 11 Турбулентный поток с поперечным сдвигом

- •Глава 12 Задача о расплывании бугра подземных вод

- •Глава 13

Глава 12 Задача о расплывании бугра подземных вод

Рассмотрим

характерную для подземной гидромеханики

задачу о движении в пласте, изолированном

с подошвы, воды, первоначально

локализованной в ограниченной области

— например, в результате кратковременной

закачки![]() .

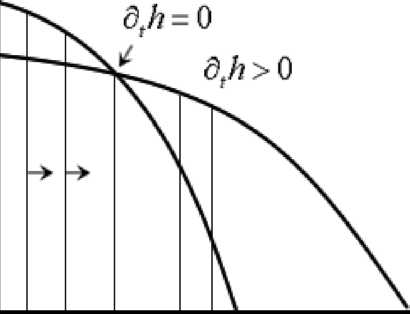

Это так называемая задача о расплывании

бугра подземных вод, схема которой

представлена на рис. 12.1 .

.

Это так называемая задача о расплывании

бугра подземных вод, схема которой

представлена на рис. 12.1 .

Постановка задачи

Течение

при этом является безнапорным, то есть

растекание воды по непроницаемому

основанию

![]() происходит только под действием

гравитационной силы. Поскольку

фильтрационное течение весьма медленное,

пренебрежем скоростным напором и будем

считать внутри бугра справедливым

гидростатический закон давления

происходит только под действием

гравитационной силы. Поскольку

фильтрационное течение весьма медленное,

пренебрежем скоростным напором и будем

считать внутри бугра справедливым

гидростатический закон давления

![]()

Рис.

12.1: Схема

процесса расплывания бугра подземных

вод

При

этом оказывается, что пьезометрический

напор

![]() постоянен по высоте бугра, то есть не

зависит от координаты z:

постоянен по высоте бугра, то есть не

зависит от координаты z:

H(r, z) = p(r, z) + pgz = pg(h(r)-z) + pgz = pgh(r) = f (r)

(Жидкость

предполагается несжимаемой:

![]() .)

.)

Следовательно,

![]() и

закон Дарси в данном случае приобретает

вид

и

закон Дарси в данном случае приобретает

вид

![]()

где

![]() -

скорость фильтрации, k

-

проницаемость пласта,

-

вязкость воды,

-

скорость фильтрации, k

-

проницаемость пласта,

-

вязкость воды,

![]() и

и

![]() -

единичные направляющие вектора вдоль

осей r

и

z.

В

дальнейшем, учитывая направление

вектора скорости

,

множитель

для

сокращения записи будем опускать.

Соответствующий поток через цилиндрическую

поверхность

-

единичные направляющие вектора вдоль

осей r

и

z.

В

дальнейшем, учитывая направление

вектора скорости

,

множитель

для

сокращения записи будем опускать.

Соответствующий поток через цилиндрическую

поверхность

![]()

(12.1)

Используя последнее выражение, несложно получить уравнение для высоты бугра h(r), поскольку изменение объема воды в выделенном цилиндрическом элементе происходит именно за счет баланса пересекающих его поверхность потоков.

Пусть

вначале среда, пористость которой m,

ненасыщена, то есть не содержит воды. В

этом случае при внедрении воды в

выделенный объем пласта его насыщенность

будет возрастать от 0 до некоторого

максимально возможного значения

![]() (ограниченного объемом защемленного

воздуха). При уходе воды из рассматриваемого

объема, за счет действия капиллярных

сил, которые удерживают часть воды в

порах и капиллярных каналах, водонасыщенность

падает не до нуля, а только до некоторого

конечного значения

(ограниченного объемом защемленного

воздуха). При уходе воды из рассматриваемого

объема, за счет действия капиллярных

сил, которые удерживают часть воды в

порах и капиллярных каналах, водонасыщенность

падает не до нуля, а только до некоторого

конечного значения

![]() .

.

Тогда

изменение количества воды в элементе

объема между r

и r

+ dr,

обусловленное потоком q,

определяется падением водонасыщенности

от

до

в зоне, где происходит вытекание (![]() )

(рис.12.2). Параметр r0

=

r0(t)

- граница указанных областей: в области

r

< r0

вода уходит из части пор, а в области r

> r0

входит в часть пор. Очевидно, это есть

точка изменения знака производной

)

(рис.12.2). Параметр r0

=

r0(t)

- граница указанных областей: в области

r

< r0

вода уходит из части пор, а в области r

> r0

входит в часть пор. Очевидно, это есть

точка изменения знака производной

![]() ,

так как с одной стороны от нее высота

бугра все время падает, а с другой -

растет. Следовательно, непосредственно

в этой точке

(r0)

= 0. Координату границы бугра - точки, в

которой водонасыщенность обращается

в ноль, - обозначим r1

(t)

(рис. 12.1).

,

так как с одной стороны от нее высота

бугра все время падает, а с другой -

растет. Следовательно, непосредственно

в этой точке

(r0)

= 0. Координату границы бугра - точки, в

которой водонасыщенность обращается

в ноль, - обозначим r1

(t)

(рис. 12.1).

Будем

для простоты считать, что

![]() и

постоянны. Записывая балансовое

соотношение

и

постоянны. Записывая балансовое

соотношение

![]()

>

Г

z

А

т г +■ dr п

Рис. 12.2: Схема к выводу уравнения для h(r)

с учетом соотношения (12.1) для выделенных элементарных объемов (рис. 12.2) по обе стороны границы r0, после несложных преобразований получаем результирующее уравнение для h(r)

![]() .

.

Из

физики процесса ясно, что решение h

и расход Q~![]() =

=

![]() должны непрерывно зависеть от r.

должны непрерывно зависеть от r.

Начальные

условия естественно представить

следующим образом: при t

= 0 полный объем воды V,

водонасыщенность в бугре

,

начальный радиус бугра![]() .

Не уменьшая общности, начальное

распределение

h(r,

0)

удобно записать в виде

.

Не уменьшая общности, начальное

распределение

h(r,

0)

удобно записать в виде

где h0(s) - безразмерная функция, удовлетворяющая условиям

Итак,

на полубесконечном интервале

![]() ищется непрерывное

решение уравнения (12.2) с начальным

условием (12.3), при этом должно выполняться

условие непрерывности производной

.

ищется непрерывное

решение уравнения (12.2) с начальным

условием (12.3), при этом должно выполняться

условие непрерывности производной

.

Анализ размерностей

Величина

h

зависит от следующих определяющих

параметров:

![]() ,

число которых n

= 6.

,

число которых n

= 6.

Выберем удобную систему единиц измерения.

Отношение характерной, например, максимальной, высоты бугра к его радиусу h(0,t)/r1(t) не является определяющим параметром задачи, следовательно размерности вертикальной [H] и горизонтальной [L] координат формально можно считать независимыми. Физический смысл этого утверждения состоит в том, что вертикальный и горизонтальный размеры бугра могут как угодно сильно различаться, поэтому, и единицы для их измерения должны иметь совершенно различные масштабы, никак между собой не связанные. Поэтому выбираем систему HLT.

Тогда

[h]

= H;

[r]

= [r![]() ]

= L;

[t]

= T;

[Q]

= HL2;

]

= L;

[t]

= T;

[Q]

= HL2;![]() ,

откуда следует, что число определяющих

параметров с независимыми размерностями

k=3.

В качестве таковых (для дальнейшего

перехода к безразмерным переменным)

целесообразно выбрать текущее время

t,

а также константы, определяющие характер

процесса - Q

и

,

откуда следует, что число определяющих

параметров с независимыми размерностями

k=3.

В качестве таковых (для дальнейшего

перехода к безразмерным переменным)

целесообразно выбрать текущее время

t,

а также константы, определяющие характер

процесса - Q

и

![]() .

Таким образом n-k=3,

следовательно

.

Таким образом n-k=3,

следовательно

![]()

![]()

![]()

![]()

Нас

интересуют большие времена (![]() ),

когда влияние деталей начального контура

бугра исчезает. При

),

когда влияние деталей начального контура

бугра исчезает. При

![]() (поскольку

от t

вообще не зависит)

(поскольку

от t

вообще не зависит)

П1

= const2

> 0, если

![]() так

же как t,

т.е. r

~ t1/4,

а

так

же как t,

т.е. r

~ t1/4,

а

П2

~ r*/![]()

Воспользуемся схемой рассуждений, рекомендованной в главе 6.

Случай полной автомодельности

Итак, первый шаг: предположение о полной автомодельности по параметру П2 - исключаем его из рассмотрения:

П

= Ф(П1,

0, П3)

= Ф1(П1,

П3)

![]()

![]() =Ф1

(П1,

П3)

= Ф1

=Ф1

(П1,

П3)

= Ф1![]()

Здесь для удобства введены обозначения:

![]()

Тогда

Для координаты границы зон r0, где = 0, имеем

![]() причем

причем

![]()

![]()

а

для координаты границ бугра

![]() ,

где h

обращается в нуль,

,

где h

обращается в нуль,

![]()

Подставляя

(12.4) в уравнение (12.2), получаем для Ф1

обыкновенное дифференциальное уравнение

с разрывными коэффициентами. (Ниже вывод

этого уравнения максимально подробно

представлен для области

![]() .)

.)

![]()

![]()

![]()

откуда окончательно имеем

![]()

Учитывая

определение величины

![]() ,

и проведя элементарные преобразования,

получаем уравнение

,

и проведя элементарные преобразования,

получаем уравнение

![]()

которое после сокращения на общий множитель приобретает вид

при

![]()

156

Совершенно

аналогично в зоне

![]() получаем

получаем

![]() при

при

Таким образом, обыкновенное дифференциальное уравнение имеет вид

откуда, с учетом того, что

![]()

получаем уравнение в полных дифференциалах

Первый интеграл его (с точностью до константы) очевиден:

Определим константы

интегрирования. При

![]() (на оси симметрии) Ф1

конечна

(поскольку

высота бугра h

конечна везде), а

(на оси симметрии) Ф1

конечна

(поскольку

высота бугра h

конечна везде), а

![]() в силу симметрии картины, следовательно,

в силу симметрии картины, следовательно,

![]() .

За границей бугра

.

За границей бугра

![]() ,

которой в безразмерных переменных

соответствует координата

,

которой в безразмерных переменных

соответствует координата

![]() ,

его высота h=0,

следовательно, и сама безразмерная

высота

,

его высота h=0,

следовательно, и сама безразмерная

высота

![]() =0

и безразмерный поток

.

Отсюда

=0

и безразмерный поток

.

Отсюда

![]() .

Таким образом, окончательный вид первого

интеграла уравнения (12.5) есть

.

Таким образом, окончательный вид первого

интеграла уравнения (12.5) есть

157

Легко

видеть, что в частном случае![]() ,

то есть при нулевой остаточной

водонасыщенности (

=

0),

что на практике реализуется чрезвычайно

редко, предположение о полной

автомодельности по параметру

,

то есть при нулевой остаточной

водонасыщенности (

=

0),

что на практике реализуется чрезвычайно

редко, предположение о полной

автомодельности по параметру

![]() оказывается оправданным. Уравнение

(12.6) при этом упрощается - исчезает

разрывность коэффициента при старшей

производной

оказывается оправданным. Уравнение

(12.6) при этом упрощается - исчезает

разрывность коэффициента при старшей

производной

![]()

или

![]()

В

точках

и

![]() уравнение

(12.7) удовлетворяется автоматически

(при

функция Ф1

= 0). В области

уравнение

(12.7) удовлетворяется автоматически

(при

функция Ф1

= 0). В области

![]() произведение

произведение

![]() ,

поэтому уравнение (12.7) упрощается

,

поэтому уравнение (12.7) упрощается

![]()

откуда

При Ф1 = 0, следовательно,

![]()

то есть

Для

определения величины

воспользуемся начальным условием

(12.3) (точнее – условием, налагаемым на

входящую в него безразмерную функцию

![]() ),

представив его в виде

),

представив его в виде

Подставляя в него в качестве выражение (12.8) получаем

Окончательный результат

представляет собой аналитическую функцию (рис. 12.3), удовлетворяющую уравнению (13.7) (а следовательно, при указанном условии – и уравнению (12.6)) и не содержащую переменную , то есть действительно является автомодельным решением I рода исходной задачи, так как для его получения оказывается достаточно одного анализа размерностей.

Рис.

12.3: График

функции (??) - автомодельного решения

задачи

Однако,

в общем (и более реальном) случае

![]() и

и![]() .

При этом разрыв коэффициента при старшей

производной уравнения (12.6) имеет место,

что оказывает существенное влияние на

решение.

.

При этом разрыв коэффициента при старшей

производной уравнения (12.6) имеет место,

что оказывает существенное влияние на

решение.

Рассмотрим

поведение функции Ф1

в точке

![]() ,

которая формально является обычной

точкой из интервала

,

которая формально является обычной

точкой из интервала

![]() (рис. 12.3). В этой

точке

уравнение (12.6) (после деления второй

части уравнения на

(рис. 12.3). В этой

точке

уравнение (12.6) (после деления второй

части уравнения на

![]() )

примет вид системы уравнений

)

примет вид системы уравнений

Вычитая из первого уравнения системы (12.10) второе, получаем

![]()

откуда

следует, что, так как![]() и

,

и

,

![]() ,

что заведомо неверно (рис. 12.3). Таким

образом, предположение о полной

автомодельности по параметру П2

в общем случае не подтверждается, и

приходится от него отказаться.

,

что заведомо неверно (рис. 12.3). Таким

образом, предположение о полной

автомодельности по параметру П2

в общем случае не подтверждается, и

приходится от него отказаться.

Случай неполной автомодельности

Тогда

переходим к следующему этапу. Второй

шаг: предположение о неполной

автомодельности. Причем вспомним, что

в общем случае при

к нулю стремятся оба параметра -![]() и

.

Не будем более искусственно уходить в

область больших r,

когда

так,

что бы П1

оставался

существенной величиной при

.

Тогда для произвольного

r

при

,

и

.

Не будем более искусственно уходить в

область больших r,

когда

так,

что бы П1

оставался

существенной величиной при

.

Тогда для произвольного

r

при

,![]() .

Поэтому на втором шаге учтем неполную

автомодельность «во всем ее объеме»,

то есть по обоим параметрам

и

.

Тогда, в соответствии с установленным

ранее алгоритмом (глава 6), при

.

Поэтому на втором шаге учтем неполную

автомодельность «во всем ее объеме»,

то есть по обоим параметрам

и

.

Тогда, в соответствии с установленным

ранее алгоритмом (глава 6), при

![]()

Опуская

тривиальные промежуточные выкладки

(расписывание h

в размерном виде и очевидные преобразования

в комбинации

![]() ),

получаем

),

получаем

![]() (12.11)

(12.11)

где введены обозначения

![]()

Подстановка (12.11) в (12.2) (выкладки опущены) дает для Ф2 уравнение

(12.12)

(12.12)

Но,

поскольку явной зависимости Ф2

от t

быть не может – она зависит только от

безразмерных переменных

![]() ,

- показатель степени t

должен

равняться нулю, откуда

,

- показатель степени t

должен

равняться нулю, откуда

![]() (12.13)

(12.13)

Используя

введенные в (12.11) обозначения и полученную

связь (12.13) между

![]() и

и

![]() ,

можно показать, что

,

можно показать, что

![]()

Соответственно, уравнение (12.12) примет вид

Выпишем

граничные условия, накладываемые на

решение этого уравнения. Во-первых, -

из соображения симметрии – на оси

симметрии

![]()

![]() .

Во-вторых – на границе бугра

.

Во-вторых – на границе бугра

![]()

Поэтому,

если в общем случае

![]() ,

в граничной точке с учетом (12.15) получаем

связь

,

в граничной точке с учетом (12.15) получаем

связь

![]() .

Используя ее, а также вновь (12.15), из

(12.14) имеем

.

Используя ее, а также вновь (12.15), из

(12.14) имеем

![]() т.к.

т.к.

![]()

![]()

(12.15)

На

самом деле последняя запись для

![]() не совсем корректна - если сама Ф2

и поток

не совсем корректна - если сама Ф2

и поток

![]() в

точке

в

точке

![]() непрерывны, то

непрерывны, то

![]() имеет в этой точке разрыв первого рода.

Поэтому строгая запись должна иметь

вид

имеет в этой точке разрыв первого рода.

Поэтому строгая запись должна иметь

вид

Но,

поскольку нас прежде всего интересует

поведение решения внутри бугра, то есть

в полуинтервале

![]() ,

будем рассматривать поведение функции

при подходе к точке

“изнутри” бугра, со стороны

-0.

Константу

B

удобно

выбрать таким образом, чтобы радиус

границы бугра

=1.

,

будем рассматривать поведение функции

при подходе к точке

“изнутри” бугра, со стороны

-0.

Константу

B

удобно

выбрать таким образом, чтобы радиус

границы бугра

=1.

Итак, окончательно имеем три граничных условия

При произвольном существует решения уравнения второго порядка, удовлетворяющего трем граничным условиям.

Но

существуют собственные значения

параметра

,

при которых это происходит, — следовательно

показатель степени

в законе движения границы бугра r1

=

![]() определяется

не из анализа размерностей, а из решения

задачи (12.14),(12.16) на собственные значения.

определяется

не из анализа размерностей, а из решения

задачи (12.14),(12.16) на собственные значения.

162

А Нл(М/ К \

—>

111 (ч /г.)

Рис. 12.4: Графическое представление численного решения задачи (??), (??)

Эта

задача, аналогично рассмотренной в

главе 5, решается численно. Из асимптотики

(рис. 12.4), получаемой при больших временах

(для фиксированного

),

устанавливаем закон убывания максимальной

высоты бугра (на оси

![]() )

)

или

![]()

где![]() ,

а начальная высота h(0,0)=h0.

Отношение

,

а начальная высота h(0,0)=h0.

Отношение

![]() определяется из графика на рис. 12.4.

Учитывая связь (13.13) между

и

определяем далее значение каждого из

показателей, что дает временные законы

падения максимальной высоты бугра

определяется из графика на рис. 12.4.

Учитывая связь (13.13) между

и

определяем далее значение каждого из

показателей, что дает временные законы

падения максимальной высоты бугра

![]()

и распространения границы бугра

![]()

Решая

серию задач с различными значениями

каждый раз из графика, аналогичного

представленному на рис. 12.4, соответствующее

значение

,

получаем

зависимость

![]() (рис. 12.5). Сами кривые

(рис. 12.5). Сами кривые![]() имеют при этом вид, приведенный на рис.

12.6. Если теперь вспомнить, что представляет

собой введенная в (12.11) константа

имеют при этом вид, приведенный на рис.

12.6. Если теперь вспомнить, что представляет

собой введенная в (12.11) константа

![]() (12.17)

(12.17)

то приходим к следующему выводу.

1.

Из графика, приведенного на рис. 12.5,

видно, что при

![]() (остаточная

водонасыщенность равна 0), когда

(остаточная

водонасыщенность равна 0), когда

![]() .

Тогда зависимость от r*

в инварианте (12.17) пропадает, и имеет

место полная автомодельность предельного

режима, который соответствует

сосредоточенному мгновенному источнику

r*=0.

При этом имеем

.

Тогда зависимость от r*

в инварианте (12.17) пропадает, и имеет

место полная автомодельность предельного

режима, который соответствует

сосредоточенному мгновенному источнику

r*=0.

При этом имеем

Рис.

12.5: График

зависимости

полученный

в результате проведения серии

численных расчетов задачи

Рис.

12.6: Графический

вид функции Ф2

О 1

/

![]()

тривиальный инвариант

Q = const

Для

и

и

.

В этом случае имеет место неполная

автомодельность — при

.

В этом случае имеет место неполная

автомодельность — при

вследствие (12.17) возникает инвариант

вследствие (12.17) возникает инвариант

![]()

и

для сохранения неизменного предельного

режима при уменьшении

![]() необходимо увеличивать Q

в соответствии с этим инвариантом.

необходимо увеличивать Q

в соответствии с этим инвариантом.