- •Доклад На тему: «Гипераммонемия. Аминотрансферазы. «

- •Синтез мочевины

- •Синтез аммонийных солей

- •Дефицит карбамилфосфатсинтетазы (гипераммониемия I типа)

- •Орнитинтранскарбамилазная недостаточность (гипераммониемия II типа)

- •Цитруллинемия (дефицит синтеза аргининянтарной кислоты)

- •Аргининемия

- •Аргининянтарная ацидурия

- •Клинико‑диагностическое значение

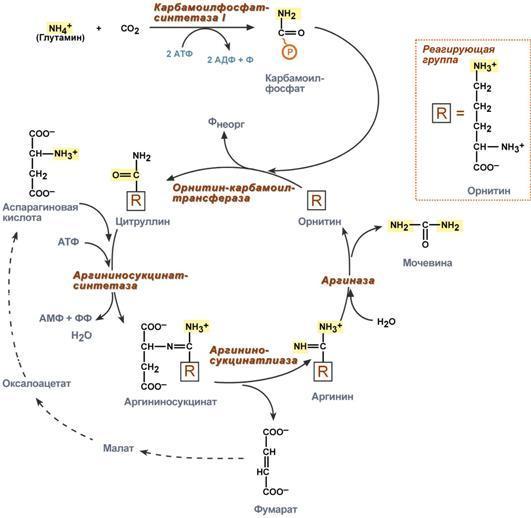

Синтез мочевины

В печени весь удаляемый аммиак используется для синтеза мочевины. Увеличение синтеза мочевины наблюдается при распаде тканевых белков и азотистых соединений (голодание, воспалительные процессы, сахарный диабет) или при избыточном белковом питании. У младенцев и детей синтез мочевины может быть снижен по двум причинам: незрелость печени и активный синтез белков и нуклеиновых кислот при росте организма.

Реакции синтеза мочевины являются циклическим процессом и получили название орнитиновый цикл. Синтез мочевины начинается в митохондриях (первая и вторая реакции), оставшиеся три реакции идут в цитозоле. Для переноса цитруллина и орнитина через митохондриальную мембрану существуют специальные переносчики.

Как побочный продукт в орнитиновом цикле образуется фумаровая кислота, которая переносится обратно в митохондрии. В реакциях ЦТК из нее образуется оксалоацетат, которыйтрансаминируетсяс глутаматом до аспартата, последний выходит в цитозоль и вновь реагирует с цитруллином.

В образовании одной молекулы мочевины участвует 1 молекула NH4+, 1 молекулаCO2, аминогруппа 1 молекулыаспаратата, затрачивается 4 макроэргических связи трех молекулАТФ.

Синтез аммонийных солей

Непосредственный синтез аммонийных солей или аммониегенез происходитв просвете канальцев почек из секретируемых сюда аммиака и ионов водорода и фильтрующихся органических и неорганических анионов первичной мочи. Около10%всего аммиака выводится почками в виде аммонийных солей.

Часть глутаминакрови, не задержавшаяся в печени, достигает почек. В эпителиальных клетках почечных канальцев, в основном в дистальных канальцах, имеется фермент глутаминаза, гидролизующая амидную группу с образованием глутамата. Глутамат, в свою очередь, дезаминируется глутаматдегидрогеназой.

Параллельно в эпителии происходят процессы клеточного дыхания, сопровождающиеся образованием угольной кислоты, которая диссоциирует наион Н+и карбонат-ион НСО3−. Ионы водорода секретируются в первичную мочу, карбонат-ионы – в кровь.

Выделяемый аммиак диффундирует в просвет канальца, где соединяется с ионом Н+, образуя ионы аммонияNH4+. Они связываются с неорганическими (фосфаты, хлориды, сульфаты) или с органическими анионами (уксусной, щавелевой, молочной кислот)

Методы определения гипераммониемии сводятся к отделению аммиака и определению его количества. Исследование нужно производить сразу после взятия крови, т. к. при ее стоянии содержание аммиака быстро нарастает (вдвое за 2 часа).

Терапевтические мероприятия при Г. сводятся к ограничению поступления аммиака из кишечника (назначением бедной белками пищи, уменьшением гнилостных процессов в кишечнике путем регулярного очищения его и применения антибиотиков) и к связыванию аммиака крови (назначение глутаминовой к-ты, аргинина, яблочной к-ты). Рекомендуется также введение гипертонического р-ра глюкозы с инсулином.

Гипераммониемия семейная — наследственное заболевание, передаваемое по аутосомно-рецессивному типу, связанное с дефектом в цикле Кребса—Гензелейта вследствие снижения активности орнитин-транскарбамилазы печени, к-рая ответственна за образование цитруллина из орнитина и карбамилфосфата. Характеризуется стойким увеличением содержания в крови аммиака. Описано в 1962 г. Расселом (A. Russel). Основные клин, симптомы связаны чаще всего с поражением ц. н. с. При этом отмечается высокая степень умственной отсталости, обусловленной токсическим действием повышенной концентрации в крови аммиака. Заболевание проявляется в первые недели жизни рвотой, развитием обезвоживания, ацидоза и в дальнейшем комы. Болезнь может проявиться и позже (имеются наблюдения над 3- и 9-летними детьми). Временное ограничение белка приводит к улучшению состояния, но рвота периодически возобновляется. Повышение концентрации в крови аммиака тяжелее всего сказывается в раннем детстве, в период становления функций головного мозга. В крови резко снижен азот мочевины.