- •И.В. Кузнецов, а.Л. Буров термодинамика рабочего процесса и показатели работы поршневых двигателей

- •Список основных обозначений

- •Основные индексы

- •Введение

- •1. Рабочие тела для поршневых двигателей и их свойства

- •1.1. Технические характеристики топлив

- •1.2. Материальный баланс при горении

- •1.3. Реакции горения и продукты сгорания топлива

- •1.3.1. Полное сгорание топлива при ,0

- •1.4. Термодинамические свойства горючей смеси и продуктов ее сгорания

- •1.5. Теплота сгорания горючих смесей

- •1.6. Примеры решения задач

- •0,4946 Кмоль.

- •2. Принцип работы и термодинамические циклы поршневых двигателей

- •2.1. Термодинамические циклы тепловых двигателей

- •2.2. Термодинамические циклы двс без наддува

- •2.3. Термодинамические циклы двс с наддувом

- •2.3.1. Циклы двс с наддувом и турбиной постоянного давления

- •2.3.2. Циклы двс с наддувом и импульсной турбиной

- •2.3.3. Циклы двс с наддувом и охлаждением воздуха после компрессора

- •2.4. Примеры решения задач

- •3. Процессы газообмена в цилиндре поршневого двигателя

- •3.1. Термодинамика процессов газообмена

- •3.2. Коэффициент наполнения

- •3.3. Коэффициент остаточных газов

- •3.4. Коэффициент продувки

- •3.5. Коэффициент избытка продувочного воздуха и его влияние на показатели газообмена

- •3.6. Примеры решения задач

- •4. Процесс сжатия в цилиндре поршневого двигателя

- •4.1. Определение параметров рабочего тела в конце сжатия

- •4.2. Примеры решения задач

- •21,677 КДж/(кмоль∙к);

- •21,672 КДж/(кмоль∙к);

- •22,358 КДж/(кмоль∙к);

- •21,859 КДж/(кмоль∙к);

- •8099,7 КДж/кмоль.

- •8. По формуле (4.6) определим Тс2 во втором приближении:

- •5.2. Процесс смесеобразования в дизелях

- •5.3. Процессы, происходящие в заряде при воспламенении

- •6. Процесс сгорания в поршневых двигателях

- •6.1. Фазы процесса сгорания в двс с искровым зажиганием

- •6.1.1. Детонация

- •6.2. Улучшение эффективности работы двс с искровым зажиганием

- •6.3. Фазы процесса сгорания и жесткость работы в дизелях

- •6.4. Характеристики тепловыделения в двс с искровым зажиганием

- •6.5. Характеристики тепловыделения в дизеле

- •6.6. Термодинамика процесса сгорания

- •6.7. Расчет процесса сгорания методом Гриневицкого – Мазинга

- •6.8. Примеры решения задач

- •7. Процесс расширения в цилиндре

- •7.1. Термодинамика процесса расширения

- •7.2. Примеры решения задач

- •8. Показатели действительного цикла поршневых двигателей

- •8.1. Среднее индикаторное давление

- •8.2. Индикаторная мощность, индикаторный кпд и удельный индикаторный расход топлива

- •8.3. Влияние различных факторов на индикаторные показатели двигателя

- •8.4. Эффективная мощность, эффективный кпд и удельный эффективный расход топлива

- •8.5. Характеристики поршневых двигателей

- •8.6. Примеры решения задач

- •Заключение

- •Литература

- •Термодинамика рабочего процесса и показатели работы поршневых двигателей

4. Процесс сжатия в цилиндре поршневого двигателя

Процесс сжатия в ДВС предназначен для создания условий воспламенения и сгорания горючей смеси. В зависимости от принципа смесеобразования и воспламенения заряда требования, которые предъявляются к процессу сжатия, различны.

В ДВС с искровым зажиганием в цилиндре обычно сжимается однородная смесь воздуха и топлива, что облегчает воспламенение и ускоряет распространения пламени. Для улучшения показателей работы этих ДВС целесообразно увеличивать ε, однако это приводит к увеличению температуры Тс в конце сжатия, что может привести к преждевременной вспышке смеси или появлению детонационного сгорания. Поэтому степень сжатия ε в ДВС с искровым зажиганием ограничивают, исходя из свойств топлива, состава горючей смеси, конструкции камеры сгорания и др.

В дизелях топливо впрыскивается в нагретый до высокой температуры воздух, поэтому для работы дизеля необходимо, чтобы температура в конце сжатия бала бы достаточна для воспламенения впрыснутого топлива.

Тем не менее, в дизелях степень сжатия также ограничивают, поскольку ее чрезмерное увеличение увеличивает давление в конце сжатия и, соответственно, максимальное давление сгорания рz. Это приводит к увеличению нагрузки на детали кривошипно-шатунного механизма и к необходимости упрочнения и утяжеления его деталей. Кроме того, при увеличении ε увеличиваются потери на трение, что особенно отражается в ДВС с наддувом, в которых ε снижают (по сравнению с ДВС без наддува) до значений, обеспечивающих надежное воспламенение заряда. Использование высоких ε в дизелях, таким образом, не целесообразно, за исключением случаев, когда ДВС работает на топливах с низкой воспламеняемостью (различные растительные масла, биогаз и др. альтернативные топлива).

4.1. Определение параметров рабочего тела в конце сжатия

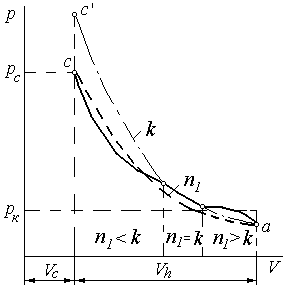

В разные периоды процесса сжатия направление теплового потока к рабочему телу и от него различно (рис. 4.1).

Рис. 4.1. Изменение показателя политропы n1 при сжатии:

───── - реальный процесс сжатия;

─ ∙ ─ ∙ ─ – адиабатный процесс n1 = k;

─ ─ ─ ─ – политропный процесс n1 = n

В начале сжатия температура рабочего тела ниже температуры стенок цилиндра, его головки, поршня и др. деталей, поэтому в первой части хода сжатия рабочее тело нагревается и затрата внешней работы сопровождается получением теплоты от внешней среды, и, следовательно показатель политропы сжатия будет больше адиабаты (n1 > k). В определенный момент сжатия средние температуры рабочего тела и внутренних поверхностей стенок цилиндра выравниваются, теплообмен прекращается, и процесс сжатия становится адиабатным (n1 = k). При дальнейшем сжатии заряда начинается теплоотдача от заряда к стенкам и деталям цилиндропоршневой группы, и показатель адиабаты становится больше показателя политропы сжатия (n1 < k).

Отдача теплоты определяется следующими факторами:

- изменением контактных поверхностей, поскольку объем сжатия уменьшается с приближением поршня к В.М.Т;

- изменением состояния заряда;

- изменением теплоемкости заряда цилиндра, поскольку теплоемкость зависит от температуры.

Таким образом, сжатие рабочего тела в действительном (реальном) цикле является процессом с переменными показателями. Тем не менее, теплообмен в период сжатия незначителен и в большинстве случаев близок к адиабатному процессу.

Основными факторами, влияющими на показатель политропы n1, являются.

1. Интенсивность охлаждения цилиндра (в ДВС с жидкостным охлаждением значения n1 будут меньше по сравнению с ДВС с воздушным охлаждением).

2. Размеры цилиндра (в малоразмерных ДВС и, особенно, с разделенными камерами сгорания поверхность охлаждения больше и показатель n1 будет меньше, чем в крупноразмерных ДВС).

3. Утечки газа через поршневые кольца, клапаны и т.д. снижают показатель n1.

4. Частота вращения вала (скорость поршня) влияет на количество теплоты переданное заряду и отведенное от заряда, поэтому при увеличении частоты вращения показатель политропы n1 увеличивается.

5. Повышение плотности заряда ρк (наддув) приводит к уменьшению удельной поверхности охлаждения и увеличивает показатель n1.

Средний показатель n1 можно определить по методу Е.К. Мазинга, который характеризуется составлением баланса теплоты в процессе сжатия согласно уравнению:

Qac = Uc – Ua + Lac, (4.1)

где Qac

– теплота, отданная заряду от стенок

на участке а

– с цикла;

Uc

и

Ua

внутренняя энергия рабочего тела

(заряда) в точках «а»

и «с»,

соответственно;

![]() - работа политропного сжатия на участке

а – с

термодинамического цикла.

- работа политропного сжатия на участке

а – с

термодинамического цикла.

Поскольку за 1 цикл количество сжимаемого рабочего тела составляет М1ц кмоль свежего заряда и Мr кмоль остаточных газов, тогда уравнение (4.1) можно представить в следующем виде:

![]()

![]() ,

,

где uс.з и uп.с - внутренняя энергия 1 кмоля свежего заряда и остаточных газов, соответственно; χ – коэффициент использования теплоты.

Деля последнее уравнение на М1ц∙gТц и проведя преобразования, получим:

![]() .

(4.2)

.

(4.2)

В частном случае, когда свежий заряд состоит только из воздуха (к этому случаю можно отнести ДВС с непосредственным впрыскиванием топлива, например дизель) и α > 1,0, при использовании значений внутренней энергии 1 кмоль продуктов сгорания топлива среднего состава при α = 1,0 (см. табл. 1.2), выражение (4.2) можно привести к виду:

![]() ,

(4.3)

,

(4.3)

где uс.з – внутренняя энергия 1 кмоль свежего заряда при соответствующей температуре точки цикла (указана в индексе), а uо - внутренняя энергия 1 кмоль продуктов сгорания при α = 1,0 и соответствующей температуре точки цикла (указана в индексе).

Количество теплоты подведенной к свежему заряду q1 и к продуктам сгорания q2 в процессе сжатия определяют по формулам:

![]() ;

(4.4)

;

(4.4)

![]() ,

(4.5)

,

(4.5)

где величины rα и ro получают по формулам (1.41) и (1.42).

В уравнении (4.3) установлена связь между показателем политропы n1 и температурой Тс.

Другой связью между этими показателями служит уравнение:

![]() .

(4.6)

.

(4.6)

Уравнения (4.3) при

![]() и (4.6) составляют систему:

и (4.6) составляют систему:

,

(4.7)

,

(4.7)

Систему (4.7) решают,

определяя n1

и Тс

методом последовательных приближений,

принимая во внимание, что, согласно

формуле (1.44) внутренняя энергия

![]() ,

поэтому

,

поэтому

![]() ,

,

![]() ,

,

![]() и

и

![]() .

.

Среднюю молярную теплоемкость свежего заряда (воздуха) определяют по формуле (1.37) и табл. 1.2 для соответствующей температуры Тc.

Теплоемкость продуктов сгорания (при α > 1) для бинарной газовой смеси (дизель) определяют по формулам (1.41), (1.42) и (1.43), используя данные табл. 1.2, в виде:

![]() ,

(4.8)

,

(4.8)

где

![]() - объемная доля продуктов сгорания при

α = 1,0 в общем количестве продуктов

сгорания при α > 1,0 а rα

=

- объемная доля продуктов сгорания при

α = 1,0 в общем количестве продуктов

сгорания при α > 1,0 а rα

=

![]() .

.

По аналогии можно вычислить n1 и Тс для ДВС, работающем при α < 1,0, по формулам (1.30), (1.32) и (1.30) в соответствии со значениями в табл. 1.2.

После получения Тс и показателя политропы n1 определяют рс рабочего тела в конце сжатия по уравнениям:

![]() .

(4.9)

.

(4.9)

Примерные значения параметров рабочего тела в конце сжатия при работе двигателя на номинальном режиме показаны в табл. 4.1.

Таблица 4.1.

Расчетные значения параметров

ДВС |

n1 |

рc, МПа |

Тс, К |

ДВС с искровым зажиганием: - жидкостное охлаждение; - воздушное охлаждение |

1,36 - 1,39 1,39 - 1,42 |

1,5 - 3,5 2,0 - 2,2 |

550 - 750 600 – 800 |

Газовые ДВС |

1,37 - 1,39 |

1,2 - 2,0 |

650 – 750 |

Дизели: - без наддува; - с наддувом |

1,35 - 1,42 1,32 - 1,37 |

3,0 – 5,0 5,5 – 9,9 и более |

800 – 950 700 – 1100 |

При снижении частоты вращения коленчатого вала меньше номинальной показатель политропы n1 будет уменьшаться.