- •Тема 1. Основные положения теории систем

- •Тема 2. Методология системных исследований в экономике

- •Тема 3. Процедуры системного анализа

- •Тема 4. Моделирование систем

- •Тема 5. Модели поведения человека и обществ

- •Тема 6. Управление с системных позиций

- •Тема 1. Основные положения теории систем

- •1.1. Система как философская категория

- •1.2. Связи в системе

- •1.3. Фундаментальные свойства систем

- •1.4. Состав, структура и границы системы

- •1.5. Понятия надсистема, подсистема

- •1.6. Цель системы

- •1.7. Функционирование и развитие системы

- •1.8. Узкое место системы

- •1.9. Причинно-следственные связи

- •1.10. Усиливающие и уравновешивающие связи

- •1.11. Жизненный цикл системы

- •1.12. Системность как общее свойство материи

- •1.13. Системность в практической деятельности человека

- •1.14. Системность познавательных процессов

- •1.15. Наблюдатель как системный фактор

- •1.16. Классификация систем

- •Тема 2. Методология системных исследований в экономике

- •2.1. Природа сложности системных исследований

- •2.2. Основные положения системной методологии

- •2.3. Специфика экономических систем (факторы поведения и ментальные модели индивида, формальные и неформальные институты) и особенности их исследования

- •2.4. Преимущества и недостатки неформальных институтов

- •2.5. Понятие модели и роль моделирования в системных исследованиях

- •2.6. Этика системного анализа

- •2.7. Базовая методика системного анализа

- •2.7.1. Формулировка проблемы

- •2.7.2. Формирование проблематики

- •2.7.3. Конфигурирование проблемы

- •2.7.4. Постановка задачи

- •2.7.5. Определение целей

- •2.7.6. Выбор критериев

- •2.7.7. Генерирование альтернатив

- •2.7.8. Моделирование

- •2.7.9. Синтез решения

- •2.7.10. Реализация решения

- •Тема 3. Процедуры системного анализа

- •3.1. Целеполагание

- •3.2. Выявление системности

- •3.3. Декомпозиция и агрегирование

- •3.4. Единство и обособленность анализа и синтеза в системных исследованиях

- •3.5. Измерения

- •3.6. Выбор

- •Тема 4. Моделирование систем

- •4.1. Моделирование как основной подход к исследованию систем

- •4.1.1. Этапы моделирования

- •4.1.2. Принципы построения моделей экономических систем

- •4.1.3. Проблемы построения моделей экономических систем

- •4.2. Классификация моделей

- •4.3. Статические и динамические модели

- •4.4. Модель «черного ящика»

- •4.5. Модели состава и структуры системы

- •4.6. Sadt-модели

- •4.7. Диаграммы потоков данных

- •4.8. Эконометрические модели

- •4.9. Математические модели выбора

- •4.10. Игровые модели

- •Тема 5. Модели поведения человека и обществ

- •5.1. Взаимовлияние системы и личности

- •5.2. Понятия системного архетипа

- •5.2. Понятия системного паттерна

- •5.3. Концепция общественной безопасности

- •5.4. Поведение систем на всех этапах жизненного цикла

- •Тема 6. Управление с системных позиций

- •6.1. Моделирование целесообразной управляемой деятельности

- •6.2. Виды управляющих воздействий

- •6.3. Управление по принципу ведущего звена

- •6.4. Организационная структура системы (виды и роль)

- •6.5. Системы информационной поддержки управления (роль и принципы организации)

- •6.6. Иерархия технологий

1.13. Системность в практической деятельности человека

Системны взаимодействия человека со средой. Поэтому необходим комплексный учет всех особенностей и возможных воздействий факторов внешней среды на ее состояние в последующие моменты. При игнорировании ряда факторов, наблюдается возникновение проблемы во взаимодействии с природой, негативное воздействие на хозяйственную и

культурную деятельность человека.

Примеры: вырубка лесов вдоль русла реки приводит к обмелению, потери водных ресурсов, что сказывается на аграрной и др. видах деятельности. Классический пример: разведение кроликов на австралийском континенте.

Человеческая практика системна:

- всякое наше осознанное действие преследует цель;

- во всяком действии легко увидеть его составные части или более мелкие действия. Эти составные части должны выполняться не в произвольном порядке, а в определенной последовательности.

Это есть определенная, подчиненная цели взаимосвязанность составных частей, которая и является признаком системности.

Другое название для такого построения деятельности – алгоритмичностъ (заданная последовательность операций и процессов,

приводящая к искомому результату). Причем:

• всякая деятельность алгоритмична;

• не всегда алгоритм реальной деятельности существует в явном виде;

• в случае неудовлетворенности результатом причину неудачи следует искать в несовершенстве алгоритма.

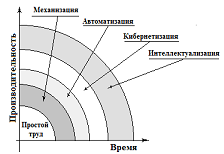

В своем развитии человечество преодолело три масштабных организационно-технологических рубежа системности практической

деятельности, определивших скачкообразный рост производительности труда:

- механизацию,

- автоматизацию,

- кибернетизацию,

- в настоящее время происходит процесс «интеллектуализации труда».

Каждый очередной организационно-технологический этап системности человеческой деятельности не отрицает предыдущего, а наоборот – «поглощает» его, сохраняя все лучшее, и развивается дальше вместе с ним

(рис. 1.1).

Рис. 1.1. Системность человеческой деятельности

1.14. Системность познавательных процессов

Процесс познания системен и знания, добытые человечеством, также системны. Особенность познания заключается в наличии аналитического и синтетического образов мышления.

Суть анализа состоит в разделении целого на части, в представлении сложного в виде совокупности более простых компонент. Но чтобы познать целое, сложное, необходим и обратный процесс – синтез.

Аналитичность человеческого знания находит свое отражение в существовании различных наук, в продолжающейся их дифференциации, во все более глубоком изучении все более узких вопросов.

Форма синтетических знаний реализуется в виде наук о самых общих свойствах природы. Философия выявляет и отображает все (любые) общие свойства всех форм материи; математика изучает некоторые, но также

всеобщие, отношения.

Синтез проявляется в возникновении междисциплинарных наук, таких как физическая химия, биофизика, биохимия и т. п. К синтетическим можно отнести также и системные науки: кибернетику, теорию систем, теорию организации и т. п. В этих дисциплинах органическим образом соединяются технические, естественнонаучные и гуманитарные знания.

Мышление человека системно по своей природе, но кто-то преуспевает в понимании системных взаимосвязей больше, кто-то меньше. Вообще говоря, развитие системного мышления не имеет границ. Это – бесконечный процесс, который сопровождает познавательную деятельность человека, ибо окружающий мир бесконечен вовне и внутрь.

Таким образом, системное исследование всегда сочетает два направления:

- исследуются элементы системы и взаимоотношения между ними (уровень детализации системы определяется исходя из специфики исследования),

- исследуется взаимодействие элементов между собой и системы с внешней средой в рамках имеющих место отношений и порождаемые в результате этого взаимодействия свойства системы. В разные исторические эпохи системность имела различный характер. В Древней Греции преобладало нерасчлененное знание. Природа рассматривалась как единое целое, всеобщая связь явлений не доказывалась в подробностях, а принималась как результат непосредственного созерцания. Метафизическому способу мышления характерно преобладание анализа. Разложение природы на отдельные части, разделение различных процессов и предметов на определенные классы, исследование внутреннего строения органических тел, привело к исполинским успехам в области познания природы.

Новый, более высокий уровень системности познания – диа-лектический способ мышления. Кант писал, что «системы знаний

кажутся, подобно червям, возникающим путем самозарождения из простого скопления собранных вместе понятий, сначала в изуродованной, но с течением времени в совершенно развитой форме». Исследование процессов соотношения познания и реальности привело Гегеля к окончатель-ному формированию диалектики. Диалектику следует рассматривать как методологию согласования системности мышления с системностью природы. Это согласование в настоящее время ведется в двух направлениях:

• идеалистическом – за начальную точку принято сознание;

• материалистическом – за начальную точку принята материя.

Тем не менее, большинство исследователей убеждены, что истину следует искать на пересечении этих двух направлений. Истина состоит не только в том, что бытие определяет сознание, но и в том, что сознание определяет бытие. Интеграция этих направлений – задача следующего, более высокого уровня развития системности познания.