3.2 Порядок расчета.

Для решения поставленных в дипломе задач при использовании программы необходимо было проделать следующие процедуры: (1) ввод необходимых параметров соединений, из которых состоит изучаемая структура; (2) моделирование гетероструктуры; (3) далее указываются внешние параметры (давление, температура); (4) расчёт зонной диаграммы гетероструктуры (5) после выбора модели расчета из 5-ти возможных (модели: Латтинжера-Кона 4x4+conduction band, Латтинжера-Кона 6x6+conduction band, Латтинжера-Кона 8x8, Латтинжера-Кона 4x4, Латтинжера-Кона 6x6), программа рассчитывает значения уровней размерного квантования, волновые функции, уровни Ферми.

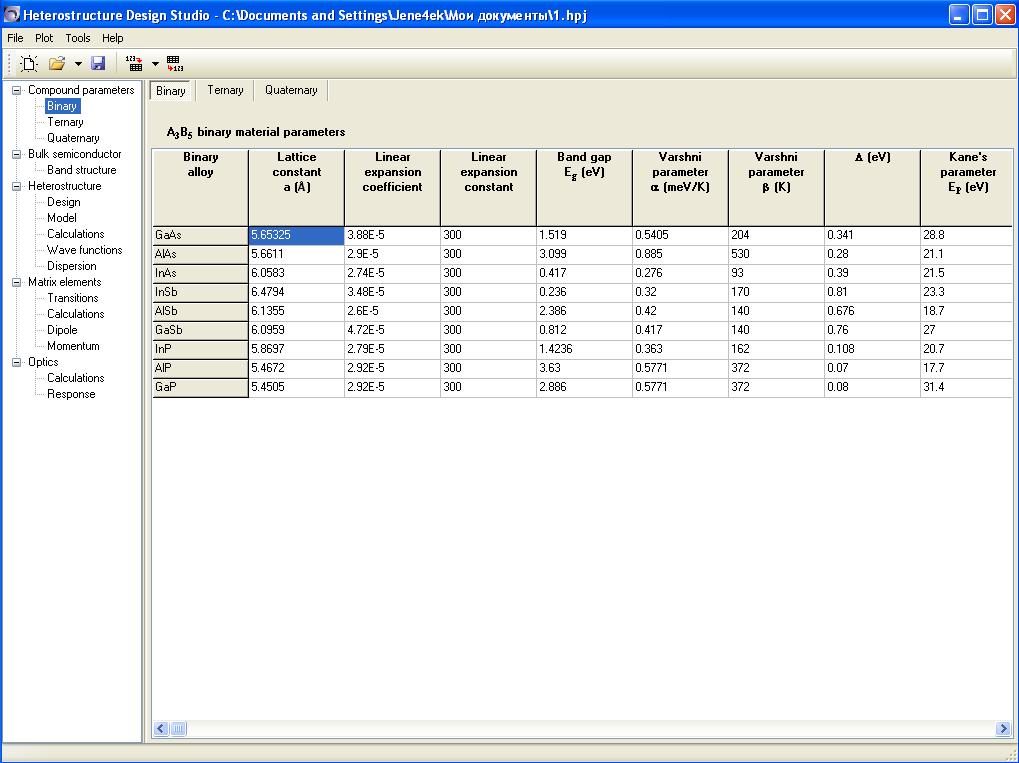

•Расчёт начинался с того, что на основании литературных данных [18,25] для GaAs, AlAs, AlxGaAs1-x, GaP вводились значения необходимых для проведения расчётов параметров: постоянная кристаллической решетки и величина энергетической щели, константы упругости, значения деформационных потенциалов и диэлектрической проницаемости, параметры Латтинжера и т.д. (рис.14). Поскольку для GaAsyP1-y в литературе данные о параметрах отсутствовали, то необходимые величины определялись предусмотренной в программе процедурой линейной экстраполяции между значениями отвечающими бинарным сплавам GaAs и GaP. Эта же процедура применялась для определения значений некоторых параметров в AlxGaAs1-x по литературным данным для GaAs и AlAs. Чтобы убедиться в разумности результатов экстраполяционной процедуры тем же методом был проведён расчёт значений таких параметров, как энергетическая щель и постоянной решетки, для хорошо представленных в литературе [25] четверных сплавов InGaAsP на основании литературных данных [18] о параметрах InGa и рассчитанных нами значений для GaAsyP1-y.

Рис.14. Таблица вводимых параметров.

• При моделировании структуры было необходимо ввести для подложки и каждого слоя состав, толщину, концентрацию и тип легирующих примесей (в дальнейшем при расчётах примесь считалась полностью ионизованной, что обеспечивало моделирование встроенного поля p-n-перехода (Рис. 15)).

Рис.15. Зонная диаграмма центральной части гетероструктуры p-AlxGa1-xAs/GaAs1-yPy/n-AlxGa1-xAs при Р = 0 (в валентной зоне состояния легких и тяжелых дырок расщеплены из-за биаксиальных деформаций).

При расчёте конкретной структуры программой возникла следующая проблема: в программе не предусмотрено описание варизонных структур. Поэтому, прилегающие к квантовой яме из GaAs0.84P0.16 слои AlxGaAs1-x с плавно изменяющимся содержанием алюминия от х = 0.3 до x = 0.45 (Рис.5) были разбиты на три независимых слоя одинаковой толщины и имеющие состав x=0.3, x=0.4 x=0.45 (Рис.15).

• Для моделирования реальных условий эксперимента вводится необходимое значение температуры, а также предусмотрен учёт приложенного одноосного давления с указанием его направления. Учёт влияния внешних воздействий описан выше.

• При расчёте зонной диаграммы структуры учитывалось, что из-за значительной разницы постоянной решетки слой GaAs0.84P0.16 находится во внутренне напряженном, а именно биаксиально растянутом состоянии. Полагая, что тонкий слой GaAsP повторяет структуру слоёв AlxGaAs1-x, рассчитывались значения деформации в нём:

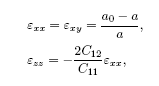

(3.2.1)

(3.2.1)

где a0 и а - постоянные решетки AlGaAs и GaAsP соответственно, C11 и C12 ,- упругие константы в GaAsP. Далее, используя значения деформационных потенциалов определялись значения энергетических щелей между дном зоны проводимости и потолком лёгких и тяжёлых дырок в GaAsP.

Также считалось, что скачок потенциала на гетерогранице составляет 60% и 40% от величины изменения энергетической щели для зоны проводимости и валентной зоны соответственно [26].

• Далее проводился расчёт волновых функций электронов и дырок и соответствующих значений энергии пространственного квантования. Концентрация неравновесных носителей в КЯ n = p = 2×1012 см-2 оценивалась по величине протекающего тока I ~ 10 мА в предположении отсутствия безизлучательной рекомбинации и токов утечки:

n = p = I × /S/e,

где = 310-8 c (поскольку характерное значение времени жизни носителей в структурах на основе GaAs составляет 10-8 – 10-7 с [27]), S = 10-3 см-2- площадь структуры (в пренебрежении растекания тока она определяется площадью контактов), е – заряд электрона.

Возможности использования вычислительной техники позволяли провести расчёт за разумное (порядка часа) время на сетке не более чем из 200 точек только при использовании наиболее простой модели Латтинжера 4x4. В результате при равномерном распределении точек по всей структуре реальная точность воспроизведения вида волновой функции, которая, очевидно, сосредоточена прежде всего в квантовой яме, оказывается недостаточной, чтобы корректно рассчитать пространственный потенциал из уравнения Пуассона, а, значит гарантировать достаточную точность расчёта энергии пространственного квантования. Поэтому расчёт проводился в два этапа. На первом использовалось равномерное распределение точек, и на результате полученных волновых функций выяснялась реальная область локализации, которая фактически ограничивалась квантовой ямой и прилегающими к ней ближайшими слоями (огибающая волновых функций затухала в 100 раз на расстоянии 18 нм от границы КЯ). На следующем этапе расчёт проводился для сетки, имеющей большую концентрацию точек в значимой части структуры: в квантовой яме GaAs0.84P0.16 и четырёх ближайших к ней слоях AlxGa1-xAs.