- •Часть 2

- •603950, Г. Нижний Новгород, ул. К. Минина, 24.

- •Содержание

- •Список сокращений

- •Предисловие

- •Рабочая программа курса (ч.2)

- •7. Возбудители передатчиков

- •7.1. Требования к возбудителям

- •7.2. Транзисторные автогенераторы

- •7.2.1. Условия самовозбуждения

- •7.2.2. Схемы автогенераторов

- •7.3. Нестабильность частоты аг и пути ее снижения

- •7.4. Синтезаторы частоты

- •7.4.1. Пассивные аналоговые ссч

- •7.14. Схема интерполяционного синтезатора

- •7.4.2. Пассивные цифровые синтезаторы

- •7.4.3. Компенсационные синтезаторы

- •7.4.4. Фазовая автоподстройка частоты

- •7.4.5. Синтезаторы с фазовой автоподстройкой частоты

- •7.5. Состав возбудителя передатчика и его функции

- •8. Радиопередатчики с угловой модуляцией

- •8.1. Общие соотношения при чм и фм. Спектры сигналов.

- •8.2. Получение чм и фм колебаний

- •8.3. Особенности построения передатчиков различного

- •9. Передатчики с импульсной модуляцией

- •10. Особенности передатчиков разного назначения

- •10.1. Радиовещательные передатчики

- •10.2. Связные передатчики

- •10.3. Телевизионные передатчики

- •10.4 Передатчики радиорелейных и тропосферных систем связи

- •10.5. Передатчики космических систем связи

- •10.6. Передатчики оптического диапазона длин волн.

- •10.7. Нежелательные излучения систем генерирования

- •10.7.1. Внеполосные излучения

- •10.7.2. Побочные излучения

- •11. Перспективы развития техники

- •Описание лабораторных работ

- •Курсовой проект

- •Раздел 8. Радиопередатчики с угловой модуляцией

- •Раздел 9. Передатчики с импульсной модуляцией

- •Раздел 10. Особенности передатчиков различного назначения

- •Библиографический список

7.4.3. Компенсационные синтезаторы

Основная идея, положенная в основу построения компенсационных схем синтезаторов, заключается в первоначальном переносе спектра формируемого сигнала в область низких частот, его фильтрации с помощью неперестраиваемого фильтра и последующего возвращения в требуемый диапазон частот. Замена перестраиваемого фильтра или совокупности переключаемых фильтров одним узкополосным неперестраиваемым существенно упрощает подавление до требуемого уровня побочных спектральных составляющих, возникающих в процессе формирования выходного сигнала ССЧ.

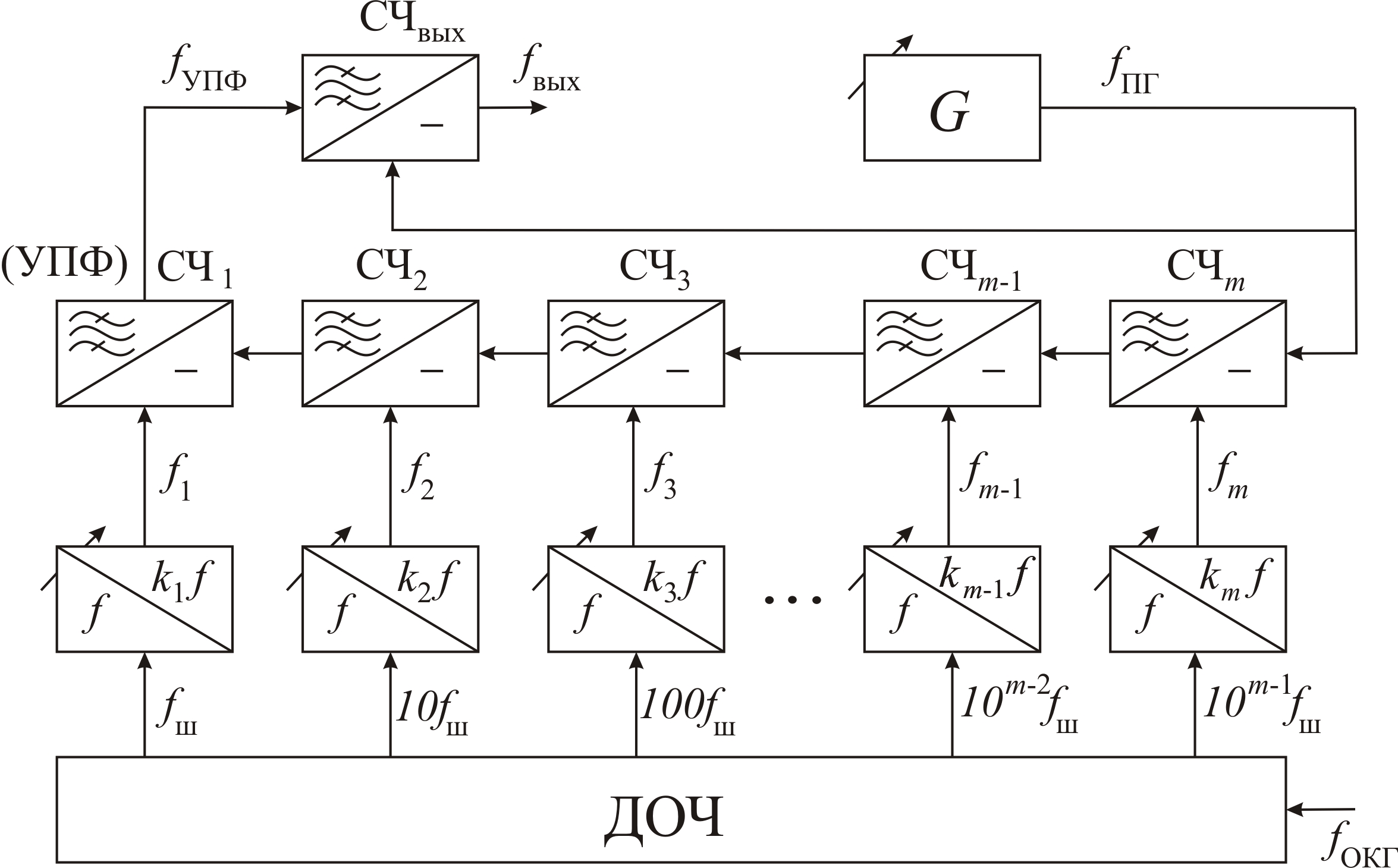

Рис. 7.18. Компенсационная схема синтезатора

Одна из возможных схем ССЧ с общим кольцом компенсации представлена на рис.7.18. В ДОЧ этого синтезатора, как и в ССЧ по схеме на рис. 7.14, из сигнала ОКГ формируется т сигналов с частотами fш, 10fш,..., 10m-1fш. Эти сигналы поступают на умножители с переменными коэффициентами умножения k1, k2, ..., km. На выходе каждого i-го умножителя в зависимости от положения переключателя в его ПФ выделяется сигнал с одной из 10 частот fi=ki10i-1fш; ki=0,1,...,9. Перестраиваемый генератор (fПГ) работает в диапазоне fПГmin...fПГmax, перекрывая полосу частот, равную ширине диапазона частот синтезатора. В смесителях частот CЧm...СЧ1 из частоты fПГ последовательно вычитаются частоты сигналов, поступающих с умножителей с переменными коэффициентами умножения. Полосы пропускания ПФ, включенных в каждом из этих смесителей, убывают с уменьшением номера смесителя.

В первый смеситель включен узкополосный фильтр (УПФ), полоса пропускания которого выбирается, исходя из заданной фильтрации нежелательных комбинационных составляющих и требований к уменьшению паразитной фазовой модуляции в выходном сигнале, обусловленной нестабильностью частоты ПГ. Таким образом, в отличие от пассивных ССЧ в рассматриваемом синтезаторе полосы пропускания каскадов по мере формирования выходного сигнала ССЧ уменьшаются. После УПФ включен дополнительный смеситель СЧвых, возвращающий выделенную спектральную составляющую в требуемый диапазон частот. Частота колебаний на выходе синтезатора будет равна разности частот сигналов, поступающих на выходной сумматор СЧВЫХ:

![]() .

(7.22)

.

(7.22)

Если при этом частота сигнала ПГ выбрана

таким образом, что выполняется равенство

![]() ,

то

,

то

![]() .

.

В противном случае сигнал на выходе ССЧ будет отсутствовать. Последнее равенство справедливо лишь при условии, что фазовые сдвиги между сигналами, поступающими на входы смесителя СЧвых, пренебрежимо малы. В этом случае нестабильность частоты ПГ не влияет на нестабильность частоты сигнала на выходе ССЧ. Таким образом, изменяя положение переключателей в умножителях с переменными коэффициентами умножения и перестраивая ПГ так, чтобы выполнялось равенство (7.22), на выходе синтезатора можно получить любую из частот формируемой сетки.

7.4.4. Фазовая автоподстройка частоты

При построении активных ССЧ широко используются методы, основанные на применении фазовой автоподстройки частоты (ФАПЧ). С помощью устройств ФАПЧ можно осуществить алгебраическое суммирование частот ряда колебаний, деление и умножение частоты.

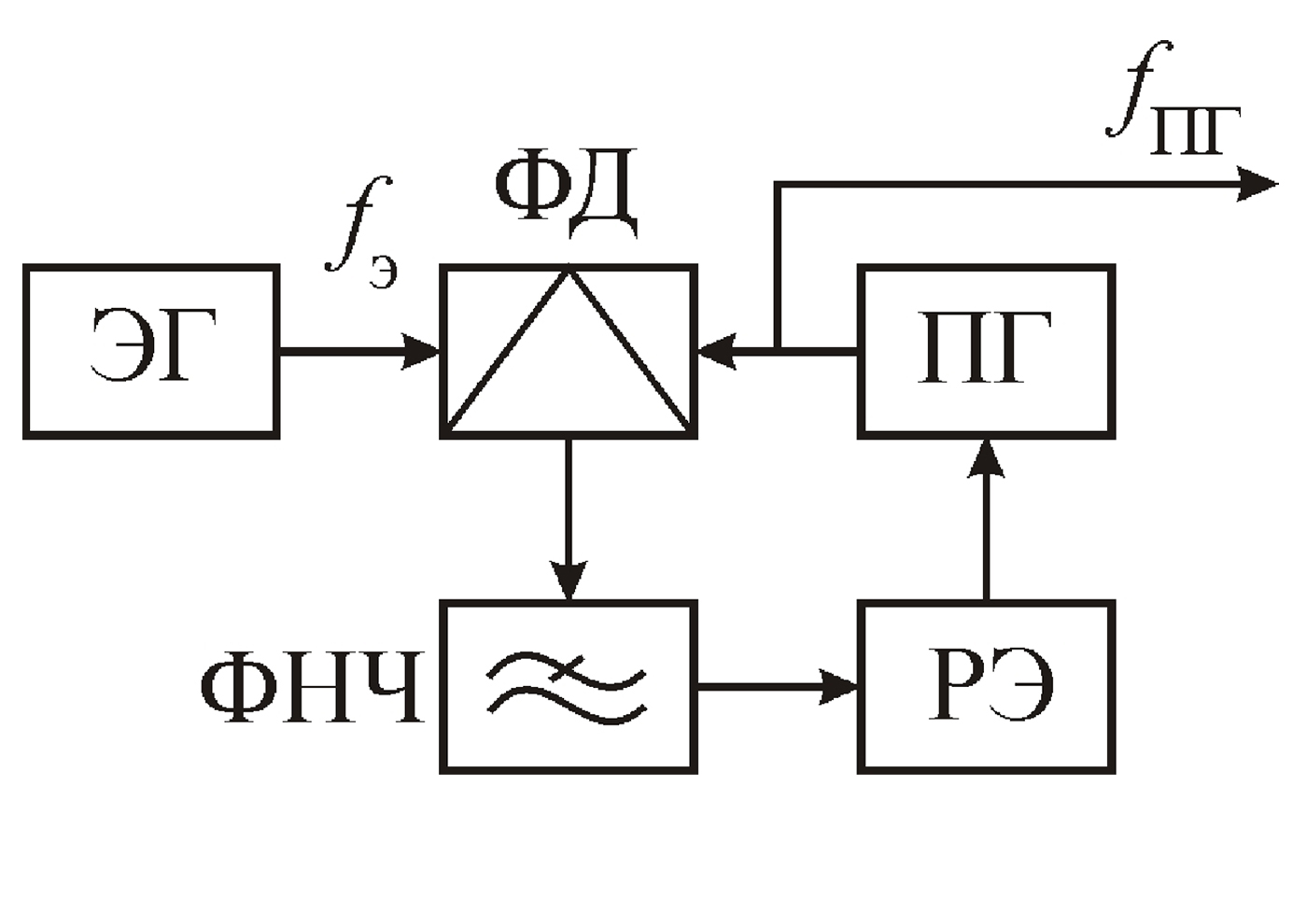

Простейшая структурная схема системы ФАПЧ изображена на рис. 7.19. Сигналы частот fэ и fПГ от эталонного (ЭГ) и подстраиваемого (ПГ) генераторов поступают на фазовый дискриминатор (ФД), выходное напряжение которого определяется разностью фаз напряжений, действующих на его входах. Выходное напряжение ФД через ФНЧ воздействует на реактивный элемент (РЭ), например варикап, который изменяет частоту ПГ, приближая ее к частоте ЭГ.

Рис. 7.19. Структурная схема фазовой автоподстройки частоты |

|

В стационарном режиме, когда fэ = fПГ, в системе устанавливается постоянная разность фаз между сигналами соответствующих генераторов:

где

|

должно поступить на вход РЭ, ибо в противном случае стационарный режим будет невозможен. Поэтому между ФД и РЭ включаются устройства, пропускающие постоянный ток. К таким устройствам относится ФНЧ, который устраняет из спектра сигнала управления нежелательные составляющие побочных частот, присутствующие на выходе ФД. Попадая на вход РЭ, эти составляющие будут вызывать паразитную частотную (фазовую) модуляцию выходного сигнала ПГ. Дополнительно перед РЭ может быть включен усилитель постоянного тока (УПТ).

Система ФАПЧ может работать в различных режимах. Например, если частоты ЭГ и ПГ равны и эффект медленных изменений параметров ПГ, определяющих его частоту, полностью компенсируется действием ФАПЧ, последняя работает в так называемом режиме удержания. С понятием режима удержания неразрывно связано понятие полосы удержания Δfу, т.е. области начальных расстроек ЭГ и ПГ, в которой возможен этот режим. Ширина полосы удержания определяется разностью граничных значений частоты ПГ, соответствующих наибольшему и наименьшему напряжениям на выходе ФД. Включение УПТ в состав системы позволяет расширить полосу удержания.

Другой режим работы системы ФАПЧ – режим биений. Режим биений всегда наблюдается в тех случаях, когда начальная расстройка ПГ относительно ЭГ больше полосы удержания. В режиме биений среднее значение частоты ПГ отличается от частоты ЭГ.

Если начальная расстройка между частотами ПГ и ЭГ меньше полосы захвата, то возникает синхронизация частот (режим удержания). Под полосой захвата Δfз понимается область начальных расстроек ПГ и ЭГ, в которой при любых начальных условиях устанавливается режим удержания.

Обычно в момент включения системы частоты ПГ и ЭГ не совпадают и в системе наблюдается режим биений. При этом сигнал ПГ модулируется по частоте напряжением биений. Если начальная расстройка не выходит за пределы полосы захвата, то постоянная составляющая снижает частоту биений до нуля и возникает режим удержания. Если начальная расстройка превышает полосу захвата, то постоянная составляющая напряжения недостаточна для ее полной компенсации и в системе режим биений будет сохраняться.

В общем случае полосы удержания и захвата не равны друг другу. Соотношение между Δfу и Δfз определяется инерционностью цепи управления системы. Так, если ФНЧ (см. рис. 7.19) в цепи управления отсутствует (цепь управления безынерционная), то Δfз = Δfу . Но в этом случае фильтрующая способность системы ФАПЧ оказывается низкой (помехи, действующие на выходе ФД, непосредственно воздействуют на частоту подстраиваемого генератора).

При наличии фильтра с ограниченной пропускания полоса захвата системы становиться меньше полосы удержания, что объясняется падением напряжения на входе управляющего элемента, а также появлением в кольце регулирования дополнительного фазового сдвига, вносимого фильтром. Если в качестве ФНЧ используется простейшая интегрирующая RC – цепочка, то, как показывает анализ [1], соотношение между полосами удержания и захвата определяется приближенной зависимостью

Δfз / Δfу

1,27

![]() ,

,

где = RC – постоянная времени фильтра. Из этого соотношения видно, что с увеличение постоянной времени фильтра уменьшается полоса захвата системы ФАПЧ. Однако в данном случае улучшается фильтрация внешних помех, действующих непосредственно на выходе ФД, и ухудшается фильтрация внутренних помех, обусловленных собственными шумами ПГ. На практике инерционность цепи управления выбирают, исходя из компромисса между необходимостью обеспечения широкой полосы захвата и фильтрующей способностью по отношению к внешним помехам. С этой целью в цепи управления системы часто используют более сложные фильтры.