- •Часть 2

- •603950, Г. Нижний Новгород, ул. К. Минина, 24.

- •Содержание

- •Список сокращений

- •Предисловие

- •Рабочая программа курса (ч.2)

- •7. Возбудители передатчиков

- •7.1. Требования к возбудителям

- •7.2. Транзисторные автогенераторы

- •7.2.1. Условия самовозбуждения

- •7.2.2. Схемы автогенераторов

- •7.3. Нестабильность частоты аг и пути ее снижения

- •7.4. Синтезаторы частоты

- •7.4.1. Пассивные аналоговые ссч

- •7.14. Схема интерполяционного синтезатора

- •7.4.2. Пассивные цифровые синтезаторы

- •7.4.3. Компенсационные синтезаторы

- •7.4.4. Фазовая автоподстройка частоты

- •7.4.5. Синтезаторы с фазовой автоподстройкой частоты

- •7.5. Состав возбудителя передатчика и его функции

- •8. Радиопередатчики с угловой модуляцией

- •8.1. Общие соотношения при чм и фм. Спектры сигналов.

- •8.2. Получение чм и фм колебаний

- •8.3. Особенности построения передатчиков различного

- •9. Передатчики с импульсной модуляцией

- •10. Особенности передатчиков разного назначения

- •10.1. Радиовещательные передатчики

- •10.2. Связные передатчики

- •10.3. Телевизионные передатчики

- •10.4 Передатчики радиорелейных и тропосферных систем связи

- •10.5. Передатчики космических систем связи

- •10.6. Передатчики оптического диапазона длин волн.

- •10.7. Нежелательные излучения систем генерирования

- •10.7.1. Внеполосные излучения

- •10.7.2. Побочные излучения

- •11. Перспективы развития техники

- •Описание лабораторных работ

- •Курсовой проект

- •Раздел 8. Радиопередатчики с угловой модуляцией

- •Раздел 9. Передатчики с импульсной модуляцией

- •Раздел 10. Особенности передатчиков различного назначения

- •Библиографический список

10.7. Нежелательные излучения систем генерирования

и формирования сигналов. Проблемы электромагнитной совместимости

Количество и качество передаваемой информации зависят от способа организации передачи информации при помощи электромагнитных волн, т.е. способа и параметров модуляции и полосы частот, соответствующих передаваемому сообщению. Для каждого конкретного вида модуляции существует ширина необходимой полосы частот, которая определяется как минимальное значение полосы частот, обеспечивающее радиопередачу данного класса сообщений (сигналов) с требуемыми скоростью и качеством. Излучения за пределами необходимой полосы частот называют нежелательными. Нежелательные излучения в той или иной мере присущи любым реальным радиопередающим устройствам и могут быть ослаблены без ущерба для качества передаваемой информации. Нежелательные излучения делятся на внеполосные и побочные.

10.7.1. Внеполосные излучения

Внеполосное радиоизлучение определяется как нежелательное в полосе частот, примыкающей к необходимой полосе радиочастот, и является результатом модуляции. Оно может быть вызвано рядом причин, к наиболее существенным из которых можно отнести следующие.

Передача сигналов с более широкой полосой частот, чем это требуется для нормальной работы. Например, для импульсной передачи с чрезмерно крутыми фронтами полоса частот, в которой сосредоточена основная доля мощности, может превышать необходимую полосу частот. Ограничение длительности фронта импульсов, скругление их вершин, например, замена прямоугольного импульса на гауссовский, приводят к существенному уменьшению ширины спектра.

Наличие нелинейности в тракте формирования модулирующих сигналов. Данное явление вызывает расширение полосы частот модулирующего сигнала вследствие образования дополнительных спектральных составляющих. Модулирующий сигнал в этом случае занимает более широкую полосу частот, что неизбежно приводит к расширению спектра радиоизлучения. Например, ограничение амплитуд модулирующих колебаний, широко применяемое в передатчиках подвижных РЭС для улучшения их энергетических характеристик, расширяет спектр модулированного радиосигнала.

Наличие нелинейности амплитудных характеристик элементов передатчика (усилитель, модулятор, элементы фидера). В результате в спектре выходного колебания присутствуют дополнительные частотные составляющие, обусловленные биениями частот отдельных спектральных составляющих передаваемого сигнала как в пределах необходимой полосы частот (нелинейные искажения сигнала), так и вне ее (внеполосные излучения).

10.7.2. Побочные излучения

На выходе передатчика наряду с основными существуют колебания, частоты которых лежат за пределами занимаемой полосы сигнала и участка внеполосных излучений при модуляции. Они возникают из-за нелинейных преобразований колебаний в различных каскадах и посторонних электрических и механических воздействий на формирование выходного сигнала. Излучении, порожденные такими колебаниями, называют побочными.

Нормы на побочные излучения определяются условиями электромагнитной совместимости (ЭМС) радиотехнических средств. Требования к допустимому уровню мощности Рпоб закреплены в стандартах на эти радиосредства и зависят от назначения и мощности Рвых передатчика, рабочего диапазона волн. С увеличением мощности передатчика требования к фильтрации побочных излучений усиливаются. Различают следующие виды побочных излучений: возникающие в процессе формирования выходного колебания, обусловленные паразитной модуляцией, шумовые, паразитные, интермодуляционные.

При правильном построении передатчика основной вклад в побочные излучения дают излучения, возникающие в процессе формирования несущей частоты. Рассмотрим более подробно происхождение, спектральный состав и меры подавления побочных излучений на частотах, связанных дробно-кратными соотношениями с несущей (рис. 10.11).

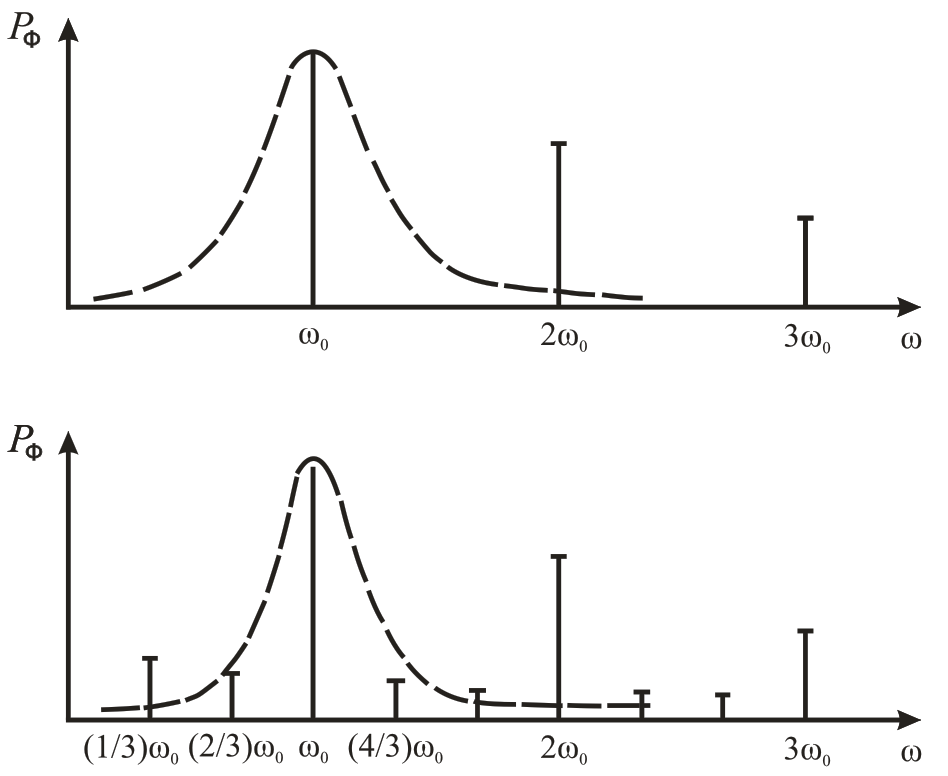

Излучения на частотах n0 (гармоник несущей частоты, рис. 10.11, а) обусловлены нелинейным режимом АЭ в выходном усилителе мощности (УМ) (см. разд. 2.1 в [7]). Основным методом их подавления является выбор схемы и параметров цепи согласования выходного каскада с нагрузкой из условия максимально возможного ослабления токов высших гармоник на входе фидера. Если этого недостаточно, то в фидер включаются специальные фильтры гармоник, построенные так, что колебания основной частоты практически не ослабляются, а на гармониках поток мощности отражается и поглощается в специальной нагрузке.

Рис. 10.11. Спектр выходного колебания передатчика при гармоническом возбуждении

последнего каскада (а) и при умножении частоты с N = 3 в одном из промежуточных

каскадов (б), а также частотная характеристика цепи согласования выходного каскада

(штриховая линия)

Схема усилителя может быть построена так, что некоторые гармоники будут подавлены (например, четные в двухтактной схеме с идеальной симметрией). Дополнительное ослабление достигается рациональным выбором угла отсечки.

Побочные излучения на частотах, кратных 0/N, возникают в том случае, если перед усилительными каскадами стоит умножитель частоты (УЧ) на N. На выходе УЧ избирательная нагрузка выделяет колебания с частотой 0= N (0/N), но, из-за неидеального подавления субгармонических составляющих с частотами 0/N, 20/N, 30/N,…, все они также присутствуют как на входе, так и на выходе УМ. На рис. 10.11, б для случая N = 3 показано, как некоторые из этих составляющих могут оказаться в полосе пропускания выходной цепи согласования (ЦС). Очевидно, что если в тракт передатчика включены два УЧ с коэффициентами N 1 и N 2, то в спектре выходного сигнала будут присутствовать составляющие, частоты которых кратны входной частоте (0/N1N2) первого УЧ, и число побочных составляющих, попадающих в полосу выходной ЦС, увеличится. Эти составляющие следует подавлять после первого же УЧ, выбирая его ЦС и режим. Сказанное справедливо для цепочки из любого числа УЧ.

Для снижения уровня субгармонических составляющих на выходе передатчика приходится идти на усложнение ЦС активных элементов умножителей частоты с последующими каскадами. В УЧ передатчиков с фиксированной частотой применяются фильтры субгармоник. Требования к подавлению побочных составляющих на выходе каждого УЧ задаются допустимым уровнем этих составляющих в выходном каскаде.

Помимо побочных составляющих, частоты которых связаны дробно-линейными соотношениями с несущей, в спектре выходного сигнала передатчика могут присутствовать колебания с частотами, более сложным образом связанными с несущей. Так, в современных передатчиках часто применяют возбудители, формирующие дискретную сетку стабильных частот многократным преобразованием единственной частоты эталонного генератора, – синтезаторы частоты (СЧ) (см. разд. 7). На выходе СЧ, кроме колебаний нужной частоты, присутствуют колебания других частот сетки, а также различные комбинационные частоты. Состав спектра определяется структурной схемой синтезатора и должен удовлетворять весьма жестким требованиям: уровень побочных составляющих должен быть ниже уровня основного колебания на 60…80, а иногда и на 100 дБ. Наиболее трудно фильтровать ближайшие к рабочей частоте составляющие сетки, причем с уменьшением ее шага эти трудности возрастают. Для обеспечения фильтрации этих составляющих применяются компенсационные кольца и кольца ФАПЧ с фильтром в цепи управления (см. разд. 7).

Побочные излучения, обусловленные паразитной модуляцией, возникают под влиянием пульсаций переменных питающих напряжений, переменных внешних полей, механических вибраций и акустических воздействий. Они вызывают модуляцию частоты и амплитуды колебаний и приводят к появлению излучений с частотами, обычно расположенными весьма близко к несущей. Возникая в возбудителях, эти виды модуляции могут преобразовываться, углубляться последующими каскадами и создавать значительный уровень побочных излучений. Для их ослабления следует уменьшать как уровень самих воздействий, так и степень их влияния на параметры колебаний. За меру воздействия каждого фактора на амплитуду и фазу (частоту) колебаний принимают отношение возмущения амплитуды (фазы, частоты) к изменению модулирующего параметра. Эти величины оценивают теоретически и исследуют экспериментально, а затем предъявляют требования к устройствам защиты передатчика от этих воздействий.

Шумовое излучение радиопередающего устройства нежелательное радиоизлучение, обусловленное собственными шумами и паразитной модуляцией генерируемого колебания шумовыми процессами радиопередатчика. Для него характерны уровни на 60...80 дБ ниже уровня основного излучения и весьма широкая полоса частот, превышающая необходимую в десятки и сотни раз. Несмотря на относительно низкий уровень, шумовые излучения могут в ряде случаев нарушать работу близкорасположенных радиосредств, использующих соседние радиоканалы.

Источниками шумовых излучений являются различные элементы передатчика: электровакуумные или твердотельные приборы в выходных автогенераторах или усилителях мощности, возбудитель, низкочастотные тракты модуляторов, источники электропитания. Шумы, возникшие в передатчиках, могут приводить к амплитудной и фазовой модуляциям основного колебания шумовым процессом, что и обусловливает шумовые излучения. Важно отметить, что в мощных приборах шумовые излучения нередко проявляются в отсутствие основного излучения.

Одной из причин наличия интенсивных шумовых излучений является то, что требования достижения высокого КПД и малых шумов оказываются, как правило, противоречивыми. Например, в генераторах на диодах Ганна обеспечивается уровень шумового излучения на 10 ...15 дБ меньше, чем в генераторах на лавинно-пролетных диодах (ЛПД). Однако по КПД они заметно уступают автогенераторам на ЛПД. Аналогичное положение имеет место и при использовании в диапазоне СВЧ биполярных и полевых транзисторов (последним свойствен уровень шума, меньший примерно на 20 дБ).

Значительные шумы создаются возбудителями, в особенности имеющими каскады умножения частоты, а также синтезаторами частоты, формирующими сетку опорных частот за счет нелинейных преобразований. В этих случаях на нелинейные элементы схем воздействуют полезные колебания требуемых частот и собственные шумы. После преобразования на нелинейном элементе полезные сигналы образуют колебания требуемых частот, а биения шумовых колебаний и гармонических составляющих шумовой процесс. Однако амплитуды преобразованных составляющих уменьшаются в большей мере, чем соответствующие плотности шумового спектра, в результате отношение сигнал-шум после преобразования ухудшается. Например, удвоитель частоты ухудшает это отношение приблизительно на 6 дБ, а утроитель на 10 дБ. Аналогичные значения соответствуют и преобразованиям второго третьего порядка при смешении частот двух колебаний. Таким образом, при многократных умножениях или преобразованиях частоты сигналы на выходе возбудителя могут иметь значительный уровень шумов, порождающих шумовые излучения.

Уровень шумового излучения чаще всего характеризуется величиной, ш, 1/Гц, которая равна отношению средней мощности шума на заданной частоте в полосе 1 Гц к средней мощности излучения на основной частоте. Учитывая, что ш – достаточно малая величина, её выражают в децибелах: ш, дБ/Гц = = 10lg ш.

В передатчиках с кварцевой стабилизацией частоты и многокаскадными усилительно-умножительными схемами формирования колебаний с несущими частотами уровень шумового излучения при различных отстройках от несущей определяется различными каскадами. В области излучений, примыкающей к занимаемой сигналом полосе частот, определяющий вклад вносят шумы активных элементов автогенератора с кварцем и следующего за ним усилительного или умножительного каскада. Эти же каскады вносят заметный вклад при отстройках от частот высших гармоник несущей. В интервалах частот, расположенных между гармониками несущей, заметный вклад в уровень шумовых излучений могут вносить и выходные усилительные каскады.

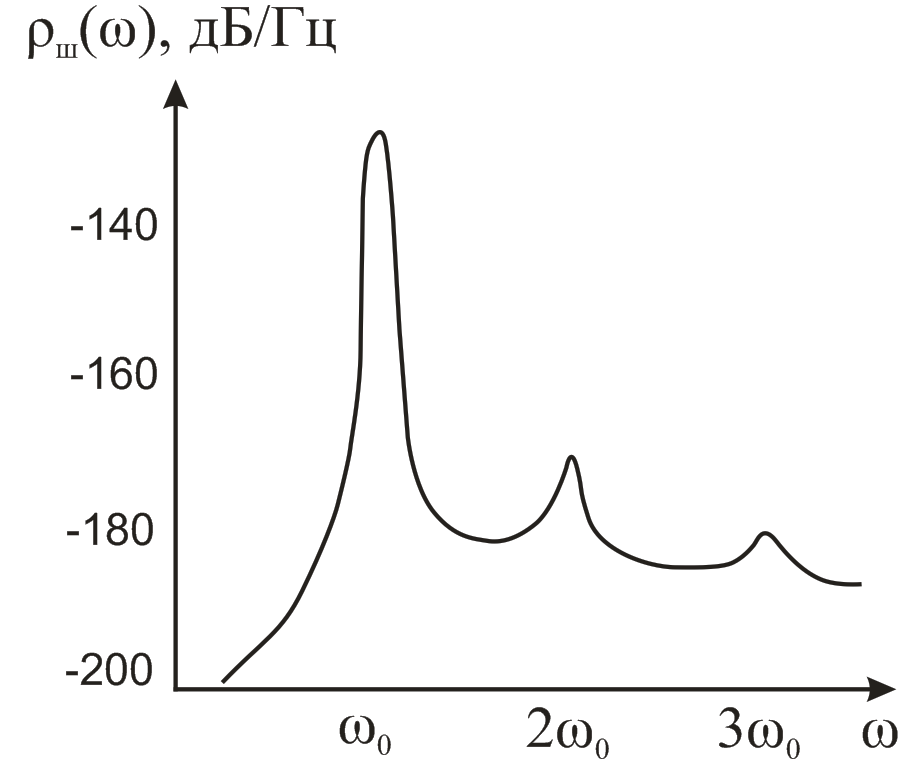

Характерный вид частотной зависимости ш() и типовые численные значения этой величины даны на рис. 10.12, из которого видно, что значительный подъем уровня шумов наблюдается в окрестности частоты 0. За пределами этой окрестности шумы ослабевают, что обусловлено фильтрующим действием выходной колебательной системы передатчика. Некоторый подъем ш() наблюдается также вблизи гармоник частоты 0.

|

Наибольшее практическое значение имеет учет шумовых излучений в системах радиосвязи. Возможные нарушения ЭМС для них связаны с тем, что они часто создают помехи приему в соседних частотных каналах. Наличие шумовых излучений влияет на выбор частот соседних радиосредств, а также частот приемников и передатчиков при организации дуплексной радиосвязи. Паразитные излучения связаны с неустойчивой работой отдельных кас- |

Рис. 10.12. Энергетический спектр шумового излучения передатчика в широкой полосе частот |

кадов передатчика или передатчика в целом. Они могут представлять собой |

подъемы уровня шумового излучения вблизи частот, на которых происходит регенерация внешнего воздействия за счет внутренних положительных обратных связей. В худшем случае они проявляются в виде излучения паразитного колебания, частота которого определяется параметрами элементов, входящих в цепь паразитной генерации. Спектр паразитного излучения усложняется, если возбуждаются колебания в промежуточном каскаде и оно взаимодействует с основным через нелинейные элементы последующих каскадов. В ряде случаев это излучение происходит только при наличии напряжения возбуждения основной частоты. Подавление паразитных колебаний является одной из важных и часто трудных задач наладки передатчика. Сущность методов их устранения сводится к тому, чтобы нарушить условия самовозбуждения таких колебаний.

Интермодуляционные излучения возникают из-за нежелательных электромагнитных связей с другими передатчиками и взаимодействия основного и наведенного напряжения на нелинейных элементах передатчика. Чаще всего они проявляются при работе нескольких передатчиков на одну антенну или при близко расположенных антеннах. Для подавления их нужно сначала выявить канал, по которому наведенное колебание проникает на нелинейные элементы, а затем принять меры по его устранению (введением фильтров, экранированием и т. д.).