- •Часть 2

- •603950, Г. Нижний Новгород, ул. К. Минина, 24.

- •Содержание

- •Список сокращений

- •Предисловие

- •Рабочая программа курса (ч.2)

- •7. Возбудители передатчиков

- •7.1. Требования к возбудителям

- •7.2. Транзисторные автогенераторы

- •7.2.1. Условия самовозбуждения

- •7.2.2. Схемы автогенераторов

- •7.3. Нестабильность частоты аг и пути ее снижения

- •7.4. Синтезаторы частоты

- •7.4.1. Пассивные аналоговые ссч

- •7.14. Схема интерполяционного синтезатора

- •7.4.2. Пассивные цифровые синтезаторы

- •7.4.3. Компенсационные синтезаторы

- •7.4.4. Фазовая автоподстройка частоты

- •7.4.5. Синтезаторы с фазовой автоподстройкой частоты

- •7.5. Состав возбудителя передатчика и его функции

- •8. Радиопередатчики с угловой модуляцией

- •8.1. Общие соотношения при чм и фм. Спектры сигналов.

- •8.2. Получение чм и фм колебаний

- •8.3. Особенности построения передатчиков различного

- •9. Передатчики с импульсной модуляцией

- •10. Особенности передатчиков разного назначения

- •10.1. Радиовещательные передатчики

- •10.2. Связные передатчики

- •10.3. Телевизионные передатчики

- •10.4 Передатчики радиорелейных и тропосферных систем связи

- •10.5. Передатчики космических систем связи

- •10.6. Передатчики оптического диапазона длин волн.

- •10.7. Нежелательные излучения систем генерирования

- •10.7.1. Внеполосные излучения

- •10.7.2. Побочные излучения

- •11. Перспективы развития техники

- •Описание лабораторных работ

- •Курсовой проект

- •Раздел 8. Радиопередатчики с угловой модуляцией

- •Раздел 9. Передатчики с импульсной модуляцией

- •Раздел 10. Особенности передатчиков различного назначения

- •Библиографический список

10.3. Телевизионные передатчики

Радиопередающая станция телевизионного вещания (ТВ) содержит отдельные передатчики сигналов телевизионного изображения и сигналов звукового сопровождения. С помощью суммирующего устройства сигналы обоих передатчиков подводятся к общей антенне. В ретрансляторах и ТВ передатчиках небольшой мощности используется совместное усиления сигналов изображения и звукового сопровождения в общем ВЧ тракте. Телевизионное вещание в РФ осуществляется в диапазонах метровых (48,5 – 230 МГц) и дециметровых (470 – 870 МГц) волн, всего 70 каналов.

Структурные схемы передатчиков (или

трактов) звукового сопровождения и УКВ

ЧМ вещания во многом схожи. Существенные

особенности отличают передатчик сигнала

изображения, что обусловлено особенностями

этого сигнала. Спектр яркостного сигнала

занимает полосу частот 0…6 МГц (при

625

строках в кадре изображения и частоте

строк 15,625 кГц, как принято по стандарту

в России). Чтобы излучаемый радиосигнал

не занимал очень большой полосы частот,

применяют не частотную, как это принято

в УКВ диапазоне, а амплитудную модуляцию.

Дополнительное сокращение полосы частот

достигается тем, что нижняя боковая

полоса (НБП) АМ сигнала частично

подавляется. С этой целью АЧХ передатчика

ТВ-сигнала имеет вид несимметричный

относительно частоты

![]() (

-

несущая сигнала изображения). Спектр

радиосигнала ТВ-вещания показан на рис.

10.4.

(

-

несущая сигнала изображения). Спектр

радиосигнала ТВ-вещания показан на рис.

10.4.

Правее верхней боковой полосы спектра

сигнала изображения размещается спектр

ЧМ сигнала звукового сопровождения

(30…15000 Гц) со средней частотой

![]() ,

отстоящей от частоты

на 6,5 МГц; девиация частоты – 50 кГц.

Информация о цвете (сигналы цветности)

передаются путем ЧМ на двух поднесущих

,

отстоящей от частоты

на 6,5 МГц; девиация частоты – 50 кГц.

Информация о цвете (сигналы цветности)

передаются путем ЧМ на двух поднесущих

![]() в верхней части спектра сигнала

изображения. При передаче цветного

изображения на огибающую черно-белого

(яркостного) сигнала накладываются

цветовые ЧМ - поднесущие. В результате

с учетом всех составляющих общий интервал

ТВ - канала (по уровню минус 20 дБ

относительно максимума несущей

изображения) составляет 8 МГц.

в верхней части спектра сигнала

изображения. При передаче цветного

изображения на огибающую черно-белого

(яркостного) сигнала накладываются

цветовые ЧМ - поднесущие. В результате

с учетом всех составляющих общий интервал

ТВ - канала (по уровню минус 20 дБ

относительно максимума несущей

изображения) составляет 8 МГц.

Сложность полного ТВ-сигнала изображения и формируемого радиосигнала с частично подавленной боковой полосой обусловливает жесткие требования к стабильности несущих частот , , АЧХ и линейности усилительных трактов. Поэтому ТВ-передатчики характеризуются целым рядом показателей качества, помимо энергетических показателей, параметров электромагнитной совместимости и надежности.

Рис. 10.4. Спектр радиосигнала телевизионного вещания

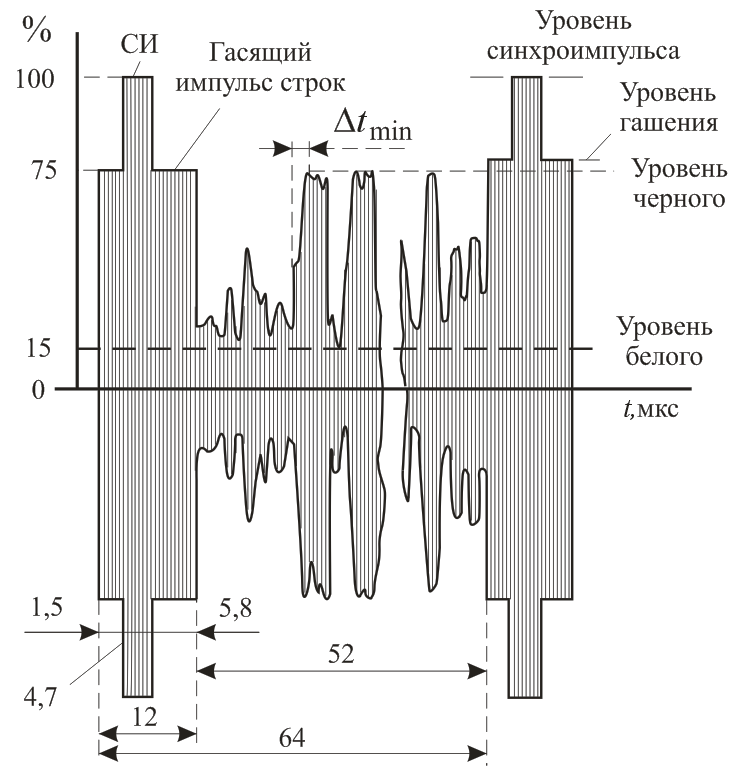

Как отмечалось, радиосигнал изображения образуется с помощью амплитудной модуляции несущей частоты полным ТВ сигналом, причем максимум мощности соответствует синхроимпульсу, в минимум – уровню белого, т.е. модуляция оказывается негативной (рис. 10.5). В модулированном колебании должны быть строго фиксированы уровни синхроимпульсов (СИ) и гасящих импульсов, а также уровень белого и уровень черного.

В ТВ-передатчиках изображения АМ

осуществляется на малом уровне мощности

на промежуточной частоте (ПЧ) в линейных

амплитудных модуляторах, например, в

балансных диодных модуляторах (БМ).

Помимо линейности, к этим модуляторам

предъявляются требования широкополосноти

(0…6 МГц). Промежуточная частота

На этой же частоте формируется и требуемая форма АЧХ передатчика. Для этого АМ колебания пропускаются через полосовой фильтр (ПФ), как правило, на основе линии |

|

Рис. 10.5. Осциллограмма радиосигнала телевизионного изображения |

задержки на поверхностных акустических волнах (ПАВ)или ПАВ-резонаторов. Такие фильтры имеют стабильные качественные параметры, высокую технологическую повторяемость и не требуют подстройки в процессе эксплуатации.

Сформированный радиосигнал изображения с помощью преобразователя частоты (смесителя – См) переносится на требуемую частоту телевизионного канала и усиливается в усилителе мощности (УМ). На его выходе ставится фильтр гармоник (ФГ). Каскады См и УМ практически не влияют на общую АЧХ передатчика.

Структурная схема такого передатчика изображения показана на рис. 10.6. Каскады усиления ПЧ строятся на полевых или биполярных транзисторах, работающих в режиме класса А. В настоящее время каскады на дискретных транзисторах вытесняются микросборками, имеющими меньшие габариты и хорошие характеристики (усиление, динамический диапазон).

Рис. 10.6.Структурная схема передатчика ТВ сигналов с модуляцией

на промежуточной частоте

Смесители выполняют либо на кольцевых балансных схемах на диодах (в диапазоне метровых волн), на варикапах или варакторах (в диапазоне дециметровых волн).

Выходной усилительный тракт в зависимости от выходной мощности передатчика строится полностью на транзисторах, либо с использованием мощных электровакуумных приборов (тетроды, а в диапазоне ДМВ (470 – 790 МГц) – многорезонансные пролетные клистроны и клистроды – «гибрид» триода и клистрона).

При построении УМ на транзисторах при

![]() Вт используются мостовые схемы

суммирования мощностей (рис. 10.7). В

качестве усилительных ячеек используются

балансные усилители. Сумматоры и делители

мощности сроятся, как правило, на основе

отрезков длинных линий (коаксиальных,

полосковых).

Вт используются мостовые схемы

суммирования мощностей (рис. 10.7). В

качестве усилительных ячеек используются

балансные усилители. Сумматоры и делители

мощности сроятся, как правило, на основе

отрезков длинных линий (коаксиальных,

полосковых).

Рис. 10.7. Структурная схема модуля оконечного усилителя

тракта усиления мощности транзисторного передатчика

В заключение отметим, что по соображениям надежности обеспечения телевещания (как, впрочем, и радиовещания) в телевизионные радиопередающие станции входят рабочий и резервный комплекты передающего оборудования. При неисправности рабочего комплекта автоматически включается резервный, находящийся в режиме готовности.